Editorial

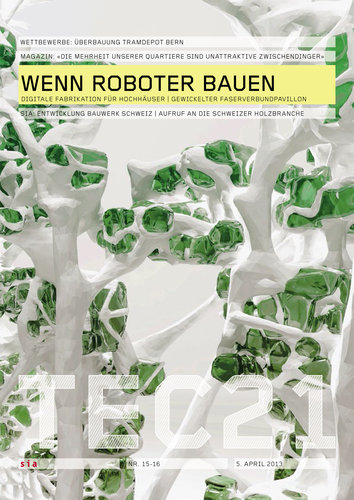

«The Machine is the architect’s tool – whether he likes it or not. Unless he masters it, the Machine has mastered him.»[1] Eine sich selbst generierende Architektur, automatisierte Prozesse durch Roboter, die den Entwurfs- und Bauprozess verändern – ein Horrorszenario oder bereits Zukunftsmusik? Die französischen Architekten R Sie(n) haben 2010 mit ihrer Installation «Une Architecture des Humeurs» eine Architektur kreiert, die auf emotionale und sprachliche Äusserungen der potenziellen Bauherren reagiert und sich ständig verändert. Diese individuellen Strukturen bringen den Architekten als Entwerfer zum Verschwinden und drängen ihn als Schaltfigur und Programmierer in ein neues Rollenmodell. Die Formensprache der Architektur entledigt sich jeglicher kultureller und historischer Tradition und orientiert sich ausschliesslich an der jeweiligen Situation.

Computerprogrammierung und Herstellungsprozesse mit Robotern können, wenn sie mit algorithmischen Entwurfsmethoden zusammen gedacht werden, zu einer Veränderung der Disziplin führen und zu einem neuen Verhältnis zwischen Idee, Produktion und Ausführung. Die seit Alberti bestehende Trennung zwischen Geist und Hand wird aufgehoben.[2]

Die direkte Kommunikation mit der Maschine führt dazu, dass alle Phasen des Entwurfs hinterfragt werden. Bisher ging es vor allem um das Ende des Entwurfsprozesses, um die digitale Vorfabrikation, wie sie heute in kleinem Massstab für die Herstellung von Bauteilen und ihre Zusammensetzung zu komplexen Strukturen durchgeführt wird, so etwa bei der von Robotern zusammengesetzten Backsteinwand der ETH-Professoren Fabio Gramazio und Matthias Kohler (TEC21 20/2006 «Form geben»). Nun rückt auch der Anfang des Entwurfsprozesses in den Fokus, und experimentierfreudige Institutionen suchen nach regelbasierten Entwurfsgrammatiken. In diesem Heft zeigen wir drei Beispiele aus dem akademischen Umfeld. Am Roboterlabor der privaten Architekturschule SCI-Arc in Los Angeles sollen die Studierenden mit einer Sechs-Achsen-Roboteranlage als Forschungsinstrument nichteuklidische Geometrie untersuchen, indem sie auf bestehender Soft- und Hardware basierende Entwurfsmodelle neu zusammensetzen. Gramazio & Kohler untersuchen mit Hilfe von Robotern neue Entwurfs- und Konstruktionsweisen für Hochhäuser. Und an der Universität Stuttgart hat ein Roboter einen Pavillon aus gewickelten Fasern gebaut.

Dr. Lilian Pfaff, Kunsthistorikerin

Anmerkungen:

[01] Frank Lloyd Wright, «In the Cause of Architecture. The Architect and the Machine», in: Glenn Adamson (Hg.), The Craft Reader, Oxford 2010, S. 107.

[02] Iain Maxell and Dave Pigram, «In the Cause of Architecture: Traversing Design and Making», in: LOG 25, Summer 2012, S. 31–44.