Editorial

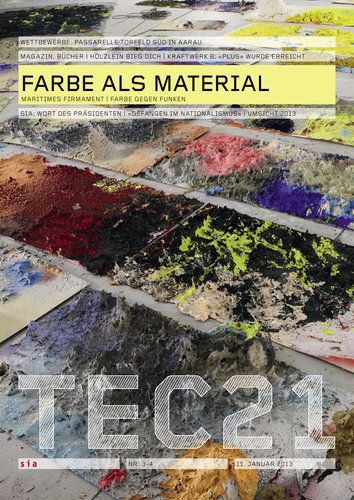

Im Französischen gibt es für «Farbe» zwei Ausdrücke: «couleur» und «peinture». Diese Subtilität der Unterscheidung fehlt uns im deutschsprachigen Raum, wo «Farbe» sowohl die visuelle Wahrnehmung, die durch Licht hervorgerufen wird, als auch das Farbmittel, den Anstrich, bezeichnet. Berechtigt mag einem dies deshalb erscheinen, weil Farbe im Grunde immer Material ist. Je nach ihrer Beschaffenheit absorbiert beziehungsweise reflektiert sie bestimmte Bereiche des Spektrums. Nur das Licht selbst ist gleichsam reine Farbe.

Erzählen wir zum Beispiel jemandem, eine Wand mit Zinnober gestrichen zu haben, wird diese Person vor dem geistigen Auge ein tiefes Rot erkennen. Benennen wir die Farbe hingegen als Quecksilbersulfid, wird sie vermutlich vor dem giftigen Stoff zurückweichen und allenfalls noch silbernen Glanz assoziieren.

Farbe hat also immer eine visuelle und eine stoffliche Komponente. Das zeigen die Beiträge in diesem Heft exemplarisch. Im ersten Fall wird ihr visueller Effekt dadurch maximiert, dass sie eingesetzt ist wie Stuck, im zweiten hängt ihre Wirkungskraft gar allein von ihrer stofflichen Zusammensetzung ab. Die Rede ist von ableitfähigen Beschichtungen. Diese Anstriche verhindern elektrostatische Ladungen, die zum Beispiel durch die Reibung zwischen Bodenbelag und Schuhsohle entstehen. Entlädt sich die Spannung, kommt es zu einem kleinen Stromschlag. Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch gefährlich werden: Je nach Situation reicht die mögliche Reaktion vom Ausfall technischer Geräte bis zur Explosion. Während dem Farbspektrum der Beschichtungen früher technische Grenzen gesetzt waren, lassen sich heute auch gestalterische Ansprüche erfüllen («Farbe gegen Funken», S. 22).

Eine andere Form von Spannung soll das Deckenrelief im «Saal der Menschenrechte und der Allianz der Zivilisationen» im Palais des Nations in Genf ableiten: Hier trifft sich dreimal jährlich der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, um die 193 Mitgliedsstaaten einer «allgemeinen regelmässigen Überprüfung» zu unterziehen. Der spanische Künstler Miquel Barceló stattete die Kuppel des Saals mit einem spektakulären Deckenrelief aus, dessen gebändigte Fülle ein schönes Sinnbild für den komplexen Betrieb der Vereinten Nationen darstellt («Maritimes Firmament», S. 16).

Tina Cieslik, Rahel Hartmann Schweizer

In eigener Sache:

Diese und die nächste Ausgabe von TEC21 verschicken wir im Rahmen einer Kooperation an alle Mitglieder des Schweizerischen Verbands der Immobilienwirtschaft (SVIT), Sektion Bern. Wir freuen uns, bei dieser Gelegenheit neue Leserinnen und Leser zu begrüssen!

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Passarelle Torfeld Süd in Aarau

10 MAGAZIN

Bücher | Hölzlein bieg dich | Kraftwerk B: «Plus» wurde erreicht

16 MARITIMES FIRMAMENT

Tina Cieslik

Am Sitz der Vereinten Nationen in Genf treffen sich Vertreter von rund 200 Ländern. Der spanische Künstler Miquel Barceló schuf dort ein Deckenrelief, das die Vielfalt der Organisation widerspiegelt.

22 FARBE GEGEN FUNKEN

Severin Werner

Neben einer ästhetischen kann Farbe auch eine funktionale Wirkung auf einen Raum haben – in Form von Beschichtungen, die elektrische Entladungen bannen.

27 SIA

Wort des Präsidenten zum neuen Jahr | Tagung: Zukunft Bauwerk Schweiz | «Gefangen im Nationalismus» | Umsicht – Regards – Sguardi 2013

33 PRODUKTE

Sefar | Runtal | Artemide | Girsberger

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

Maritimes Firmament

2007 beauftragten die Vereinten Nationen Spanien mit dem Umbau des Plenarsaals XX im Palais des Nations in Genf. Neben den architektonischen und technischen Neuerungen gehörte zum Bauprojekt auch ein Kunstwerk, den Auftrag dafür erhielt der mallorquinische Künstler Miquel Barceló. Er schuf ein dreidimensionales Deckengemälde in der Kuppel des Saals, dessen universell verständliche Motive eine maritime Höhle evozieren. Die Symbolik der Höhle als Versammlungsort und des Ozeans als sich kontinuierlich wandelndes Element bildet mit der von Barceló angewandten Technik des Farbauftrags eine formale Einheit: Er nutzte die Schwerkraft, um die Farbe in den Saal hineinwachsen zu lassen.

Der Palais des Nations in Genf ist nach dem Hauptquartier in New York der zweitwichtigste Sitz der Vereinten Nationen. Die Inneneinrichtung und die Kunstwerke sind zu einem grossen Teil von den Mitgliedsländern gespendet. Dabei übernimmt jeweils eine Nation für einen Raum eine Art Patenschaft und ist in der Folge für dessen Ausstattung zuständig. Während das Gebäude mit seiner neoklassizistischen Fassade von aussen streng und schlicht wirkt (zur Baugeschichte vgl. Kasten S. 18), spiegelt das Innere die Vielfalt der aktuell 193 Mitgliedsländer wider.

Bei einem Besuch des spanischen Königspaars im Jahr 2005 entstand die Idee, die Kuppel des 1200 m² grossen Plenarsaals XX (die Konferenzsäle sind durchnummeriert) im Gebäudeteil E, in dem dreimal jährlich der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen tagt[1], mit einem Kunstwerk aufzuwerten. Das von italienischen Sportwagen inspirierte Mobiliar des auch als «Salle Suisse» bekannten Raums – der Name geht auf eine 4-Millionen-Franken-Spende der Eidgenossenschaft von 1970 zurück – stammte von der französischen Architektin Charlotte Perriand und entsprach dem damaligen Standard der New Yorker Konferenzsäle. Während die Planungen für das Kunstwerk vorangingen, entschlossen sich die Vereinten Nationen, den Saal zusätzlich einer Totalrenovierung zu unterziehen. Den Auftrag für die Erneuerung von technischer Ausstattung, Klimatisierung und Innenaustattung erhielt 2007 mit Bouquin Stencek jenes Genfer Ingenieurbüro, das bereits für die Erstellung des Gebäudes Anfang der 1970er-Jahre zuständig gewesen war. Für die Architektur zeichnetet das Architekturbüro Spitsas & Zanghi aus Carouge sowie der Mallorquiner Architekt Antoní Esteva verantwortlich. Für das Kunstwerk hielt die als Bauherrschaft fungierende Stiftung ONUART einen eingeladenen Wettbewerb unter vier spanischen Künstlern ab.

Kunst mit Witz und Lebensfreude

Den Wettbewerb konnte Miquel Barceló (Kasten S. 18) für sich entscheiden. Barceló hat einen ursprünglichen Zugang zur Kunst, seine Werke zeichnen sich durch eine Vorliebe für die Elemente Wasser, Feuer und Erde und durch die Verwendung von Naturmotiven wie Pflanzen, Wellen oder Höhlen aus. Er arbeitet oft mit Keramik und natürlichen Pigmenten und schafft Gemälde, Skulpturen und räumliche Interventionen. Im März 2007, zur gleichen Zeit, als Barceló mit der Gestaltung des Saals beauftragt wurde, wurde eines seiner kontroversesten Werke eingeweiht, eine 300 m² grosse, in einer Mischtechnik aus Keramik und Malerei realisierte Arbeit in der Kathedrale von Palma de Mallorca. Sie stellt die biblische Geschichte der Speisung der Fünftausend auf der Hochzeit zu Kana dar und löste wegen der sinnlichen, überschäumenden Darstellung von Fischen, Amphoren, Gischt, Brotlaiben und Schädeln und der Auftragserteilung an den Atheisten Barceló sowohl Begeisterung als auch Empörung aus.

Universelles Palaver

Auch bei der Gestaltung des Plenarsaals arbeitete Barceló mit Motiven aus der Natur: Für den Raum, «vergleichbar mit dem Inneren einer Muschel, aber so gross wie eine Stierkampfarena»[2], entwarf er in der Kuppel ein Deckenrelief in Form einer maritimen Höhle. Barceló versteht die Höhle als Ort der Versammlung, als Sinnbild für die Agora oder den grossen afrikanischen Affenbrotbaum, unter dem man sich zum Palaver trifft. Sie steht für den Dialog der verschiedenen Kulturen, mit Bildern, die allen Kulturen vertraut sind – Stalaktiten, Brandungswellen, Gischt und weisse Schaumkronen. Den Plan, die raumüberspannende Kuppel als Ort für eine künstlerische Intervention zu nutzen, fasste bereits Anfang der 1970er-Jahre beim Bau des Saals der russisch-französische Maler Marc Chagall (1887–1985). Wegen der schleppenden Projektierung und des fortgeschrittenen Alters des Künstlers – er war damals schon 86-jährig – gelangte er aber nie zur Realisierung.

Die Idee für den Ozean aus Farben sei ihm in der Wüste gekommen, erklärte Barceló bei der Eröffnung des Saals im November 2008: «Es war an einem heissen Tag, mitten in der Sahelwüste. Ich erinnere mich lebhaft an eine Fata Morgana: das Bild einer Welt, die dem Himmel entgegentropft.»[3] Dieses Motiv passt gut zu zwei für den Künstler typischen Techniken: Er nutzt die Schwerkraft als Maltechnik und arbeitet mit Volumen an der Schnittstelle zwischen Malerei und Skulptur.

Gegen die Schwerkraft anmalen

Die Umsetzung begann im Mai 2007. Nachdem die Innenausstattung des Saals entfernt war, liefen die Vorbereitungsarbeiten am Tragwerk an. Da die ursprüngliche Deckenkonstruktion Kuppel (Durchmesser 37 m) die Lasten des Kunstwerks nicht tragen konnte, entfernten die Arbeiter zunächst die bestehende Decke, verstärkten die Kuppel mit einer Stahlkonstruktion und erstellten eine neue Decke aus 737 hochfesten Aluminiumwabenkernplatten, die auch im Flugzeugbau eingesetzt werden. Anschliessend bauten sie eine Plattform unter der Kuppel, die es dem Künstler und seiner 16- bis 21-köpfigen Equipe – Restauratoren und Kunststudenten aus Kolumbien, Spanien, Frankreich und der Schweiz unter der Leitung von Eudald Guillamet, einem Experten für die Restauration von Höhlenmalereien – erlaubten, näher an der Kuppel zu arbeiten. Im September 2007 startete die Arbeit am eigentlichen Werk. Dafür wurde die Unterkonstruktion zunächst mit einer Polyamidfolie ausgekleidet, auf die in zwei Schichten eine weisse Grundierung aufgetragen wurde – die «Leinwand für das Gemälde» (Abb. 03). Dann begannen die Arbeiten an den Wellen, den Höhlenformen und den Stalaktiten. Für die Wellen und Höhlen konnten die gleichen Platten wie für die Unterkonstruktion verwendet werden. Bei den Stalaktiten war es schwieriger: Um das Material mit der optimalen Konsistenz zu finden, arbeitete Barceló mit mehreren Materiallabors zusammen. Es dauerte bis Februar 2008, bis die richtige Epoxidharzmischung gefunden war, um Stalaktiten in verschiedenen Grössen formen zu können. Die Mischung enthielt neben Epoxidharz verschiedene Mikrosilikate und Polyäthylenfasern. Insgesamt brachten die Arbeiter rund 6000 kg an Material – verformte Aluminiumwabenkernplatten für die Höhlen und Wellen, Epoxidharz für die Stalaktiten – an der Decke an. Aus Sicherheitsgründen verschraubten sie die grösseren der ausgehärteten Stalaktiten zusätzlich mit der Unterkonstruktion.

Etwa gleichzeitig wurde bekannt, dass Spanien zur Finanzierung des 6.5 Millionen Euro teuren Kunstwerks rund 500 000 Euro aus seinem Entwicklungshilfefonds zweckentfremdet hatte. Wegen der Probleme mit dem Material und der kontroversen Finanzierung stand das Projekt mehrfach kurz vor dem Scheitern.

Material und Farben aus der ganzen Welt

Die Stalaktiten wurden hauptsächlich von Hand geformt, es kamen aber auch unkonventionelle Werkzeuge wie ein Gasdruckmarkierer aus dem Paintball-Sport zum Einsatz, mit dem der Künstler Portionen von Epoxidharz an die Decke schoss, die sich durch die Schwerkraft selber zu Stalaktiten formten (Abb. 06, Phase 1). Um das Material zu härten, erhielt es eine Beschichtung aus Chromoxid (Abb. 06, Phase 2), anschliessend musste die Decke mehrere Wochen lang trocknen und aushärten. Anfang Mai 2008 begann die Arbeit mit der Farbe, insgesamt 8000 kg. Barceló wählte dafür verschiedene Pigmente aus der ganzen Welt, darunter Titanweiss, Elfenbeinschwarz, Titanorange, Bristolgelb, Wismutgelb, Nickeltitangelb, Ultramarinblau, Ultramarinblau hell, Kobaltviolett, Melser Grau und Cyprische Grüne Erde. Die Pigmente mischte er mit Polyvinylacetat, Mikrosilikaten, Zellulosefasern und Wasser, der Farbauftrag erfolgte mithilfe von Spraywerkzeugen und von mit Farbe getränkten Besen.

Nachdem diese ersten, sehr bunten Farbschichten (Abb. 06, Phase 3 4) getrocknet waren, brachte Barceló eine zweite Farbschicht auf. Im Gegensatz zur ersten Lage bestand die zweite aus wenigen Farbtönen in Grau, Blau und Grün. Diese von ihm «Mondfarbe» genannte Farben stammten aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Sie wurden in einem Werk in Lausanne vorgemischt und dann in 1000-Liter-Behältern auf das Dach des Gebäudes transportiert. Im Unterschied zum vorherigen Farbauftrag, der aussieht, als sei eine Farbbombe explodiert, wurde die graublaugrüne Schicht nur aus einer Richtung auf die Kuppel gesprüht. Dieser Farbauftrag von der Seite, ein Markenzeichen von Barceló, hat einen grossen Einfluss darauf, wie das Werk wahrgenommen wird: Nur eine Seite der Kuppel war der Deckschicht ausgesetzt, auf der anderen blieb die gesamte Farbpalette erhalten. Auf diese Weise hat die Kuppel zwei Gesichter, abhängig vom Standpunkt, an dem sich der Betrachter befindet. Auf den Auftrag der Deckschicht folgten die letzten Feinarbeiten von Hand. Mit einem Besen und weisser Farbe verlieh Barceló den Wellen Schaumkronen, er wollte die Brandung, die Bewegung und die Gischt in einer Höhle am Meer zeigen. Nach 13 Monaten waren die Arbeiten an der Kuppel am 28. Mai 2008 abgeschlossen. Die inoffizielle Übergabe an die Vereinten Nationen folgte am 10. Juni. Am 18. November 2008 wurde der Plenarsaal, der heute «Saal der Menschenrechte und der Allianzen der Zivilisationen» heisst, offiziell eröffnet.

Vielfalt – oben und unten

Das Deckenrelief ist so gross, dass es von keinem Standpunkt aus möglich ist, es in seiner Gesamtheit zu erfassen. Man muss sich im Raum bewegen, verschiedene Standpunkte einnehmen – eine schöne Metapher für die Vielzahl an Meinungen und Hintergründen, die in den UN vertreten sind. Die Sinnlichkeit, die das Werk ausstrahlt und die vor allem auch in der fotografischen Dokumentation zu spüren ist – man meint die Farben zu riechen, die Schmatzgeräusche beim Auftrag zu hören –, steht in starkem Gegensatz zur eher nüchternen Arbeitsumgebung des ganzen Gebäudes und des restlichen Saals. Es scheint, als prallten zwei Welten aufeinander: die seriöse, standardisierte der Innenausstattung und des Mobiliars und die organische, ungezügelte des Kunstwerks. Die Welt in Beige und das bunte Universum sind nicht verbunden, bedingen sich aber gegenseitig: Zwar ist das Kunstwerk wild, die Brandung darf tosen, aber nur in dem Rahmen, der von der räumlichen Begrenzung der Kuppel vorgegeben ist. Diese Begrenzung nimmt dem Werk das unkontrolliert Wuchernde, das Unheimliche – ein passendes Bild für diesen Ort, an dem sich verschiedene Kulturen, Religionen und Nationalitäten treffen, um ihre Unterschiede hintan zu stellen und Gemeinsamkeiten zu finden.

Anmerkungen:

[01] Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (1946–2006: Menschenrechtskommission) hat 47 Mitglieder (Afrika und Asien: jeweils 13 Sitze; Lateinamerika und Karibik: 8 Sitze; Osteuropa: 6 Sitze; Westeuropa und die anderen Staaten: 7 Sitze). Der Rat tritt dreimal pro Jahr für mehrere Wochen zusammen. Dabei wird jeder Staat alle vier Jahre einer «Universellen Menschenrechtsprüfung» (UPR) unterzogen. Der Menschenrechtsrat bewertet den Entwicklungsstand der Menschenrechte im geprüft en Staat und macht Verbesserungsvorschläge. Die nächste Session findet vom 25. Februar bis 22. März 2013 statt und kann via Webcast auf der Website der Vereinten Nationen verfolgt werden.

[02] ONUART Fundación (Hrsg.),«El mar de Barceló en la Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones de la ONU en Ginebra», Peninsula, Barcelona 2008, S. 33.

[03] www.miquelbarcelo.com/documentos/Barcelo_125b1.pdf, Zugriff 25. September 2012.TEC21, Fr., 2013.01.11

11. Januar 2013 Tina Cieslik

Farbe gegen Funken

Farben als Material, in Form von Beschichtungen auf Wänden und von Bodenbelägen, können mehr als nur ihre offensichtliche ästhetische Funktion erfüllen, einen visuellen Effekt, eine Stimmung zu erzielen. Mit der plastischen Wirkung dicker, auch strukturierter Anstrichschichten lässt sich der Raum selbst gestalten, wie dies Hand in Hand mit dem plastischen Potenzial der Farbe an sich bereits von den Verfechtern des Neuen Bauens erkundet wurde.[01] Auch aus technischer Sicht können Beschichtungen und Bodenbeläge wichtige Aufgaben in einem Gebäude übernehmen: Elektrisch ableitfähige Beschichtungen und Bodenbeläge bannen die Gefahren für Menschen und Material, die von elektrostatischen Entladungen ausgehen.

Wahrscheinlich haben wir das alle schon einmal erlebt: Man bewegt sich ahnungslos durchs Büro, ein Ladenlokal oder eine Werkstatt, will sich an einem Geländer festhalten, hört ein leises Knistern und zuckt im gleichen Moment wegen eines kleinen Stromschlags zusammen. Die Ursache dafür sind statische elektrische Ladungen, die sich beim Gehen über einen nicht ableitfähigen Bodenbelag aufbauen können. Diese Ladungen sind je nach Untergrund unterschiedlich gross. Die Entladungen der gespeicherten elektrischen Ladung werden vom Menschen ab einer Spannung (elektrische Potenzialdifferenz) von ca. 3000 V wahrgenommen. Die Potenzialdifferenzen können bis zu 35 000 V betragen und entladen sich dann meist über einen kleinen Funkenschlag, der ab ca. 5000 V sichtbar ist. Solche Funken bergen ein Gefahrenpotenzial für Menschen, Material und Geräte und sind auch ein kommerzielles Risiko. Elektronische Bauteile können schon durch eine Entladung von unter 100 V beschädigt werden.

ESD-Beschichtungen schützen vor gefährlichen Funken

Mögliche Gefahren sind beispielsweise Explosionen in lösungsmittel- oder staubhaltiger Atmosphäre oder Ausfälle von Elektronikbauteilen in der Halbleiterindustrie. Die bedrohlichen Auswirkungen statischer Entladungen rückten am 6. Mai 1937 in Lakehurst (USA) auf dramatische Weise ins Blickfeld der Weltöffentlichkeit, als das mit Wasserstoff gefüllte deutsche Luftschiff «Hindenburg», damals das grösste Luftschiff aller Zeiten, bei der Landung in Brand geriet und in kürzester Zeit zerstört wurde (Abb. 01). Diese wohl bekannteste und folgenreichste durch statische Entladungen ausgelöste Katastrophe forderte 36 Todesopfer und beendete die kurze goldene Ära der weltweiten zivilen Luftschifffahrt. Auch ohne Explosion und Brand können elektrostatische Entladungen lebensgefährlich werden, wenn sie zum Ausfall wichtiger Bauteile etwa in medizinischen Geräten oder in der Autosicherheitstechnik führen. Elektrostatische Ladungen bilden sich bevorzugt an den Berührungspunkten zwischen verschiedenen Materialien, wie etwa zwischen kunststoffbasierten Bodenbelägen und Gummischuhsohlen. Diesem Phänomen kann vorwiegend an den Kontaktstellen in Form von ableitfähigen Beschichtungen, vor allem auf den Böden, entgegengewirkt werden. Auch an Wänden lassen sich ableitfähige Beschichtungen applizieren, der Anteil solcher Anwendungen ist gegenüber den Bodenbelägen aber marginal. Die Schutzfunktion von ableitfähigen Beschichtungen, meist als ESD-Beschichtungen bezeichnet (ESD = Electrostatic Discharge = elektrostatische Entladung), beruht darauf, dass sie elektrostatische Ladungen schnell und sicher in eine definierte Erdungsstelle ableiten (Abb. 04), ohne dass dabei grosse Potenzialdifferenzen entstehen. Wird diese Schutzfunktion erfüllt, kann es aufgrund des fehlenden Potenzialunterschieds an der Oberfläche keine unkontrollierten Entladungen und damit keine Funkenbildungen geben.

Einsatzbereiche und Anforderungen

Die Haupteinsatzgebiete von ESD-Bodenbeschichtungen liegen in der Halbleiterindustrie, in der Autoindustrie, in der Pharma-/Chemieindustrie und im Spitalbereich. Bedarf an solchen Beschichtungen besteht sowohl für explosionsgefährdete Bereiche als auch auch für Reinräume, in denen die Ablagerung von Staub infolge elektrostatischer Anziehung verhindert werden muss. Prüfnormen und Grenzwerte stellen sicher, dass die praxisrelevanten Anforderungen an ableitfähige Beschichtungen erfüllt werden. Materialprüfinstitute bestimmen die Eigenschaften der angebotenen Systeme und kontrollieren vor Ort die Konformität der applizierten Beschichtungen.

Da aber Anstriche und Beschichtungen auch eine ästhetische Funktion übernehmen, ist es wichtig, dass für die Farbtöne von ESD-Beschichtungen ein breites Spektrum zur Auswahl steht. Die Beläge können nach RAL oder nach den NCS-Farbkarten abgetönt werden.

Die Grenzwerte sind vom Einsatzgebiet abhängig. In der Prüfnorm SN EN1081, einer der am häufigsten angewendeten Normen für ableitfähige Beschichtungen, sind keine aufgelistet. Grenzwerte sind in der SN EN 61340-5-1, der Dachnorm für den ESD-Bereich, definiert.

In ihr wird für einen ableitfähigen Bodenbelag ein Erdableitwiderstand von <109 Ohm vorgeschrieben.[2] Einen ähnlichen Wert von <108 Ohm gibt die IHS-Richtlinie, die die Anforderungen an die Bodenableitfähigkeit in medizinisch genutzten Räumen in der Schweiz regelt, für die Klassen 3 und 4 vor.[3] Diesen Wert findet man auch in der ATEX 137 bzw. dem SUVA-Merkblatt «Explosionsschutz», das die ATEX 137 für die Schweiz konkretisiert.[4]

ergänzende massnahmen Ein ableitfähiger Bodenbelag allein nützt aber noch nicht viel. Auch alle Einrichtungs-, Nutz- und Kleidungsgegenstände müssen an ein solches System angepasst sein. So müssen z. B. Schuhe mit ableitfähiger Sohle getragen werden, und Rollen von Stühlen müssen ebenfalls aus einem ableitfähigen Kunststoff bestehen.[5] Personen, die sich in ESD-geschützten Räumen aufhalten, müssen mit Handgelenkbändern zur Erdung ausgestattet sein, um gegebenenfalls entstehende Ladungen abzuleiten und unschädlich zu machen.

Die Einhaltung der Vorgaben für den ESD-Schutz wird durch die Messung des Ableitwiderstands zwischen einem beliebigen Punkt auf der Beschichtung und der Erdungsstelle überprüft. Dabei wird eine Gleichspannung von meist 100 V mittels einer Sonde zwischen der Oberfläche der Beschichtung und der Erdungsstelle angelegt. Ist der Boden ableitfähig, so fliesst ein Strom zwischen der Sonde über den Bodenbelag zur Erdung, und der Widerstand des Bodensystems kann gemessen und mit den Vorgaben verglichen werden. Ist der Widerstand extrem hoch, so ist die Beschichtung nur gering oder nicht ableitfähig; sie wirkt isolierend und weist keine ESD-Schutzwirkung auf. Die Art der Sonde ist abhängig von der Prüfnorm. Bei der SN EN 1081 erfolgt die Messung mit einer Dreipunktelektrode, die mit einer Anpresskraft >30 kg auf den Boden gepresst wird (Abb. 06).

Zwei Arten von ESD-Bodenbeschichtungssystemen

Die ältere Generation von ableitfähigen Bodenbeschichtungssystemen sind Systeme, deren Leitfähigkeit auf einem hohen Anteil an Grafit oder Russ beruht (gelb in Abb. 02 und 03). Darunter werden vorab Kupferbänder installiert, die in regelmässigen Abständen (von der Grösse der Fläche abhängig) an Erdungspunkte angeschlossen sind und die Verbindung zur Erdung sicherstellen. Auf eine leitfähige Grundierung wird dann das ableitfähige Decksystem appliziert. Die Kunstharz-Bindemittel des gesamten Aufbaus enthalten vertikal ausgerichtete Kohlefasern, die die Ableitung der Ladungen nach unten zum Kupferband gewährleisten. Bei durchgehend ableitfähigen Beschichtungen mit Grundierung wird die Farbe durch die Pigmente im Deckanstrich bestimmt. Die eingesetzten Kohlefasern können besonders im hellen Farbtonbereich sichtbar sein. Dies hat allerdings eher einen leichten Einfluss auf die Oberflächenstruktur (bzw. auf den Oberflächenglanz) als auf den Farbton.

Volumenleitfähige Beschichtungen

Bei diesen neueren Entwicklungen wird die Ableitfähigkeit des Systems durch Füllstoffe oder Additive gewährleistet. Das können Salze (Halbleiter) oder feine Metallsplitter sein. Ein Vorteil der volumenleitfähigen Systeme gegenüber dem konventionellen Aufbau besteht darin, dass sie als dünne Schicht auf den meisten bestehenden, nicht leitfähigen Böden appliziert werden können (Abb. 05 und 07) und keine leitfähige Grundierung mit Kupferleitbahnen benötigen.[6]

Volumenleitfähige Beschichtungen lassen sich wegen der benötigten höheren Füllgrade mit leitfähigen Füllstoffen nicht ganz hell abtönen. Helle Grautöne sollten aber in den meisten Fällen erreichbar sein. Da hier keine dunklen Fasern eingesetzt werden müssen, um die Leitfähigkeit aufrechtzuerhalten, wird dafür die Oberflächenstruktur nicht beeinflusst. Bei volumenleitfähigen Beschichtungen ist die Reinigung besonders zu beachten. Durch zu aggressive Reinigungsmittel oder zu schwere Geräte werden entweder die Metallsplitter ankorrodiert oder die Salze aus dem Boden ausgewaschen. In beiden Fällen wird die Ableitfähigkeit der Beschichtung mittelfristig verringert und geht im Extremfall verloren. Bei diesen Systemen können auch mechanische Einwirkungen wie hohe Punktlasten (Befahren mit Staplern) die Lebensdauer der Beschichtung verringern.

Als Alternative für geringere Anforderungen kommen die seit Langem bekannten Steinholz- und Magnesiabeläge[7] in Betracht. Gemäss der Norm SIA 252 gelten sie dank ihren hygroskopischen Eigenschaften ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % als «bedingt» ableitfähig, was für wenig anspruchsvolle Anwendungen ausreichend sein kann.

Anmerkungen:

[01] Roth, Alfred, Architektur – Malerei – Skulptur. Von der Wandmalerei zur Raummalerei, in: Werk 36 (1949), H. 2, S. 52–60.

[02] Ohm (Ω); Einheit des elektrischen Widerstands: 1 Ω = 1 V/A; benannt nach dem deutschen Physiker Georg Simon Ohm (1789–1854).

[03] IHS: Ingenieur Hospital Schweiz (Organisation von Ingenieuren, Architekten, Planern, Technikern etc. im Spitalbereich); www.ihs.ch. In der Norm SN SEV 1000-2000, Kapitel 7.10 werden Schutzkategorien für medizinisch genutzte Räume definiert: Schutzkategorie 3: «Geräte am und im Patienten», Schutzkategorie 4: «Operationen, Intensivmedizin».

[04] ATEX: Kurzbezeichnung für die Leitlinien der Europäischen Union auf dem Gebiet des Explosions- schutzes (Französisch: ATmosphère EXplosive). Die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG wird wegen des relevanten Art. 137 des EG-Vertrags meist kurz als «ATEX 137» bezeichnet.

[05] Ähnlich wie bei den Bodenbelägen wird die Leitfähigkeit von Schuhsohlen, Rollen etc. durch eingelegte Metalldrähte oder -bänder bzw. durch dem Kunststoff beigemischte Füllstoffe oder Additive eingestellt.

[06] Der Marktanteil der volumenleitfähigen dünn- und dickschichtigen Systeme nimmt in den letzten Jahren wegen ihrer breiten Einsatzgebiete und der kürzeren Applikationszeiten zu.

[07] Auf einer Verbindung von Magnesiumkarbonat MgCO3 (Magnesit) und Magnesiumchlorid MgCl2 als Bindemittel basierende Industriebodenbeläge mit Sägemehl oder Holzspänen als Füller (als Holzzement bezeichnet).TEC21, Fr., 2013.01.11

11. Januar 2013 Severin Werner