Editorial

Wenn von Städtebau in Afrika die Rede ist, sind meist Katastrophenhilfe oder die Verbesserung der Infrastruktur in überbevölkerten Slums gemeint. Doch darin erschöpft sich die Thematik bei weitem nicht. Missions-, Kolonial- und Postkolonialgeschichte haben zahlreiche bauliche Spuren hinterlassen; nach der Unabhängigkeit der afrikanischen Länder folgten die östliche und westliche Entwicklungshilfe, nach dem Kalten Krieg die Entwicklungszusammenarbeit. Die Spuren aller Epochen und Ereignisse bilden ein einzigartiges afrikanisch-europäisches Erbe.

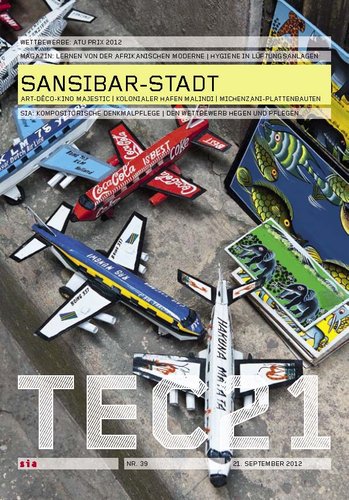

In diesem Heft besuchen wir drei Bauten, die im Schatten der Stone Town – Sansibars Touristenattraktion und Unesco-Weltkulturerbe – ihr Dasein fristen: ein Art-déco-Kino, in dem Afrikanerinnen und Afrikanern nicht nur mit Filmen, sondern auch in politischen Veranstaltungen europäisches Gedankengut nahegebracht wurde; eine koloniale Hafenanlage, in der unzählige Kisten und Koffer auf dem Weg nach und von Europa zwischengelagert wurden; und eine ostdeutsche Plattenbausiedlung vor der historischen Altstadt. Die Reihe könnte mit Kirchen verschiedener Religionsgemeinschaften bis zu modernen Infrastrukturanlagen erweitert werden. Solche Bauwerke, die zur kulturellen Vielfalt eines Ortes beitragen, gibt es überall in Afrika.

Auf Sansibar treten diese geschichtlichen, kulturellen und religiösen Zeitzeugen aussergewöhnlich facettenreich und dicht in Erscheinung.

Doch wie begegnet man den Spuren der eigenen und der fremden Geschichte, und wer entscheidet, was mit diesen oft vom Zerfall bedrohten Bauten und Anlagen geschieht? Wo die Interessen von Architektur, Entwicklungszusammenarbeit und Denkmalschutz aufeinander prallen, spitzen sich diese Fragen zu. Die Auseinandersetzung mit diesen konkreten Fällen kann afrikanischen und europäischen Fachleuten Antworten auf übergeordnete Fragen liefern. Zum Beispiel: Können traditionell erbaute Häuser – kombiniert mit modernen Techniken und einer von Fachleuten erstellten Siedlungsstruktur – dazu beitragen, finanziell tragbare Sanierungs- und Erweiterungsmodelle für überbordende Vorstädte zu finden? Die Altbausubstanz vieler Städte weist, sofern sie unter einem weiteren Blickwinkel betrachtet wird, ein grosses Potenzial für Umnutzungen und künftige Entwicklungen auf. Umgekehrt beschäftigen sich Lehrstühle in Europa schon lange damit, was man von den Bauweisen und Lebensstrategien in Slums lernen kann. Auch wird Entwicklungszusammenarbeit in Zukunft vermehrt mit kommerziellen Aspekten einhergehen – China, Länder der arabischen Halbinsel und Indien schreiten unbeirrt voran. Diese Tatsache eröffnet Chancen für alle und gebietet gleichzeitig einen umsichtigen und kritischen Blick in den Spiegel der Vergangenheit.

Danielle Fischer