Editorial

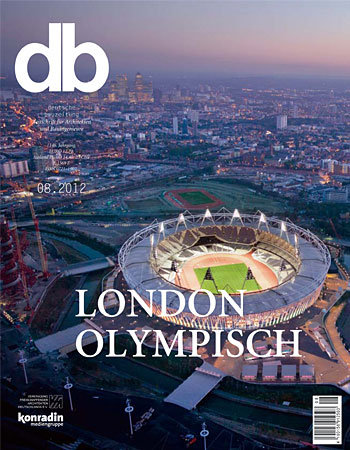

Statt auf Superlative und Glamour zu setzen, punktete London bei seiner Bewerbung für die Olympischen Spiele 2012 mit den Themen Nachhaltigkeit, Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung. Profitieren sollen davon die bislang stark vernachlässigten Quartiere rund um den Olympiapark im Osten der Stadt; dort entstehen auf einem ehemaligen Industriegelände in direkter Nachbarschaft zu den imposanten Sportstätten neue Wohnstandorte und ausgedehnte Grünflächen. Die Pläne sind hochambitioniert (s. S. 34) und dienen als gute Beispiele auch für andere europäische Standorte.

Allerdings ist der wirtschaftliche Druck auf ganz London so hoch, dass sich Gentrifizierung und gestalterische Abstriche kaum werden abwenden lassen. V. a. in Bezug auf die Sportstätten ist Kritik zu hören: Die hohe Planungs- und Prozess-Effizienz sei zulasten der Gestaltqualität gegangen. Dabei muss man aber bedenken, dass London ganz explizit ohne architektonische Paukenschläge auskommen wollte und viele Elemente der eigens geschaffenen Infrastruktur von Anfang an als temporäre Bauten konzipiert worden sind, um sie nach den Spielen wieder entfernen zu können.

Eine der Landmarken des Parks, das Schwimmstadion von Zaha Hadid (S. 18), wird ihren ganzen Charme erst nach dem Teilrückbau entfalten und wie verschiedene andere, durchaus gefällige Bauten erst allmählich in den Stadtorganismus einwachsen. Wenn auch viele der ehrgeizigen Planungsziele noch nicht erreicht wurden und einige gar ganz zur Disposition stehen, dürfen wir uns dennoch über fröhliche Sommerspiele in telegenen Wettkampfstätten freuen. Denn ein Anfang ist gemacht; in Bezug auf Nachhaltigkeit wird nun kein Austragungsort mehr hinter das Niveau von London zurückfallen wollen. | Armin Geissinger

Olympischer Wellenschlag

(SUBTITLE) London Aquatics Centre

Das Schwimmstadion bildet mit seiner expressiven Formensprache eine Landmarke an einem der Hauptzugänge zum Olympiapark. Durch den immensen Stahlverbrauch für die aluminiumgedeckte Dachkonstruktion und enorme Kostensteigerungen geriet der Bau in die Kritik. Nach den Spielen werden die unschönen Zuschauertribünen entfernt. An ihre Stelle treten Glasfassaden; die feinen Betonschwünge des Innenraums werden dann auch von außen sichtbar, die Eleganz des Bauwerks kann sich voll entfalten.

Das Aquatics Centre ist zweierlei zugleich: exquisite Architektur, aber auch grobes Flickwerk. An die einem Mantarochen ähnliche Form des ursprünglichen Entwurfs, der für 3 000 Zuschauer geplant war, wurden buchstäblich riesige, ausladende Körbe mit steilen Sitzplatzreihen angehängt, in die man nun 17 500 Personen zwängen kann. Die meisten davon werden nur einen entfernten, schwindelerregenden Blick auf die Schwimmer und Springer bekommen.

Diese temporären Tribünen werden im nacholympischen »Legacy Mode« wieder entfernt. Und erst dann wird sich die Geometrie des Aquatics Centre voll entfalten und ein architektonisches Werk von beeindruckender Dramatik offenbaren. »Unser Ziel war immer ein umwerfendes Dach – eine Welle, Wasser, irgendeine Art Meeresgetier«, sagt Zaha Hadid. Aus ihren Worten spricht die Auffassung, dass Architektur grundsätzlich vom Gestischen, vom Ausdruck leben sollte. Doch es ist nicht nur die große Geste, die dieses Gebäude so besonders macht. Was es wirklich auszeichnet, ist die Schönheit und Qualität seiner Materialien und seiner Ausführung.

Zaha Hadids »Meerestier« ist 160 m lang und bis zu 90 m breit. Es gibt keine sichtbaren Stützen, die die 3 200 t Stahl und 70 000 Bolzen halten. Das Dach liegt an nicht mehr als drei Stellen auf: auf zwei schlanken Betonkernen nahe des nördlichen Gebäudeendes und auf einer Betonwand an seinem südlichen Ende. Diese konstruktiven Anker sind kaum wahrnehmbar, sie gehen quasi im Wellengang des Gebäudes unter.

Dieses bravouröse Stück Architektur schlug in einem Wettbewerb unter Vorsitz von Richard Rogers die Entwürfe von 40 anderen Büros, darunter z. B. auch Behnisch Architekten. Zaha Hadids ursprünglicher Entwurf umfasste ein fast doppelt so großes Gebäude wie das jetzige Projekt, mit einem 300 m langen Dach, das die Wettkampf- und Sprungbecken sowie ein Wasserpolo- und ein Trainingsbecken überdecken sollte. Letzteres befindet sich nun unter der Brückenpiazza, über die die Zuschauer vom Bahnhof Stratford her auf das Olympiagelände gelangen. Der Originalentwurf umfasste bereits temporäre Tribünen, nahtlos in die organische Architektur eingefügt, doch Budgetkürzungen zwangen die Architekten dazu, vereinfachte Tribünenkonstruktionen zu entwickeln, die mit einem weißem Vinyl-Kompositmaterial bekleidet sind.

Erfreuliches Innenleben

Die meisten Zuschauer werden das Aquatics Centre über die Umgänge in den temporären Tribünen betreten. Deren Zugänge liegen im Osten des Gebäudes auf Geländeniveau, auf der gegenüberliegenden Seite auf der Brückenebene.

Der verglaste Haupteingang unter dem vorkragenden Dach im Westen, der präsenteste und architektonisch dramatischste Teil seines Äußeren, ist zunächst einmal den besonderen Gästen vorbehalten. Er ist das Erste, was die Besucher zu Gesicht bekommen, und zwar ganz nah, nachdem sie den Olympiapark durch die chaotischen Markenlandschaften der gigantischen Shoppingmall Westfield erreicht haben – das wahre Tor zu den Olympischen Spielen.

Die Architektur des Aquatics Centre wirkt wie eine Art Gegengift für diesen kommerziellen Zynismus und weist expressive Qualitäten auf, die man nicht immer an Zaha Hadids Bauten entdeckt. Betrachtet man das Zentralgebäude für das BMW-Werk in Leipzig oder das Feuerwehrhaus in Weil am Rhein, so besteht kein Zweifel daran, dass diese eine Polemik ausdrücken sollen: Architektur als gezielte Politisierung von Raum, Form und kreativen Beweggründen.

Nicht so im Aquatics Centre. Hier hat man nicht das Gefühl, das Design müsse die architektonischen Theorien von Zaha Hadid und ihrem wichtigsten Mitarbeiter, Patrik Schumacher, belegen. Stattdessen trifft man auf eine genussvolle Fusion von Form und Material, und auf ein Bewusstsein für die Anforderungen des Schwimmsports, das sich in vollkommener Anmut ausdrückt. Angesichts der wunderschön geformten Sprungbretter beispielsweise wird das vertraute Hadid-Schumacher-Mantra von »Kraftlinien« oder »Feldstrukturen« irrelevant. Es sind die handwerklichen Qualitäten des Aquatics Centre und die langen, wellenförmigen Kontraktionen des Dachs, die die Wahrnehmung dominieren. Das wogende Dach definiert Räume rund um das Sprungbecken und das Wettkampfbecken mit seinen zehn Bahnen. Die Geometrie des Dachs und der betonierten Taillen der Arena ist komplex, doch die Oberflächen sind perfekt ausgeführt. Finnforest lieferte die 35 000 exakt beschnittenen Holzlamellen, die die Untersicht des Dachs bilden – in ihren Kraftlinien findet sich nicht der kleinste Fehler. Der Beton fühlt sich seidig an und würde mit Sicherheit Oscar Niemeyer begeistern, der zu Zaha Hadids Helden zählt.

Die konstruktive Gymnastik des Aquatics Centre ist genauso spannend wie die architektonische Form. Wenn große Bauten so anspruchsvolle Formen haben wie dieser, ist die wesentliche Frage recht schlicht: Wie haben sie das gemacht? Beim Blick auf eine Schnittzeichnung fällt als Erstes die enorme Stahlmenge in der Doppelkurve des parabolischen Dachs ins Auge. Hier gibt es eine Verbindung mit der Dachkonstruktion des Phaeno in Wolfsburg: Die deutsche Architektin Sara Klomps gehörte bei beiden Projekten zum Kern des Entwurfsteams.

Die Stahl-Fachwerkträger des Dachs, die zum Teil 40 m lang und 70 t schwer sind, wurden auf riesigen Montagegerüsten gebaut. Nachdem die halbe Dachkonstruktion fertiggestellt war, wurde ein Teil der Gerüste entfernt, um die Grube für das Sprungbecken auszuheben. Das Dach wurde über den verbleibenden Gerüsten so lange abgesprießt, bis der Beckenaushub abgeschlossen war. Anschließend wurde es ein zweites Mal angehoben, bevor es in seine endgültige Lage gebracht und abgesenkt wurde.

Das Aquatics Centre ist ohne Zweifel ein architektonisches und konstruktives Wunderwerk. Doch da es für zwei unterschiedliche Zwecke – die Olympischen Spiele und die Zeit danach – entworfen wurde, ist es noch zu früh, ein vernünftiges Urteil über die architektonische Qualität des eigentlichen Gebäudes zu fällen. Schließlich lässt sich nur sein Innenraum in seiner Gänze erleben. Zaha Hadid und ihr Projektleiter Jim Heverin haben der Landschaftsgestaltung in der unmittelbaren Umgebung der Arena viel Aufmerksamkeit gewidmet, doch ist der vollständige »Architekturpanorama«-Effekt ebenfalls noch nicht wahrnehmbar.

»Architektur muss etwas an sich haben, das das menschliche Herz anspricht«, sagte der große japanische Architekt und Stadionbauer Kenzo Tange. Diese direkte Wirkung auf die Herzen wird von den Tribünen des Aquatics Centre verhindert, und bis die Olympischen Spiele vorbei sind, kann dieses Gebäude nur als Jekyll-und-Hyde-Architektur bezeichnet werden – von außen verwirrend und ausdruckslos wie eine Mall, doch innen aufregend genug, die Herzen der olympischen Schwimmer ein bisschen schneller schlagen zu lassen, wenn sie auf ihren Startblöcken zum Sprung ansetzen.db, Mi., 2012.08.01

01. August 2012 Jay Merrick

Simply the best

(SUBTITLE) London Velodrome

Mit ihren eleganten Formen hat sich die Radrennarena in die Herzen der Londoner geschwungen und wird dort wohl einen festen Platz bekommen: Auch nach den Olympischen Spielen wird der ungeschlagene Liebling von Publikum und Fachwelt der Stadt erhalten bleiben. Die Schwünge der doppelt gekrümmten Dachfläche und der Fassade aus rotem Zedernholz lassen die Dynamik und die Geschwindigkeit des Radrennsports bereits in der Außenansicht anklingen. Die beteiligten Architekten und Ingenieure haben dazu eine kostengünstige Dachkonstruktion ausgetüftelt, die sich trotz enormer Spannweiten kaum verformt.

Als leichte, mühelos über einem grasbewachsenen Hügel schwebende Holzschale ist das Velodrom mit Sicherheit der eleganteste Bau im seltsamen Architekturzoo des Londoner Olympiaparks. Seine doppelt gekrümmte Dachkante beschwört schon auf den ersten Blick das von Schwung und Schnelligkeit geprägte Bild einer Radrennbahn herauf: entlang der längeren nördlichen und südlichen Flanken steil ansteigend, bevor sie sich an den Schmalseiten in einer kraftvollen Krümmung wieder senkt.

Von Hopkins Architects in Zusammenarbeit mit Expedition Engineering entworfen, ist das Gebäude ein Muster an konstruktiver Effizienz – genau wie ein Fahrrad. Der Projektarchitekt Michael Taylor beschreibt, wie die Hülle ähnlich wie eine Schrumpffolie um das Volumen aus Rennbahn, Tribüne und Sichtlinien gelegt wurde, ganz ohne Materialverschwendung. Er erklärt, dass die Form des Gebäudes direkt auf die Form der Rennbahn zurückgeht – nur eben um einige Meter angehoben und um 90° gedreht, die Geometrie so scharf akzentuiert, dass das Dach auf die dramatischen Momente im Verlauf eines Rennens physisch reagiert, indem es dort absinkt, wo die Bahn zu einem Wall wird, und entlang der Geraden in den Himmel ansteigt.

Die Fassade ist komplett mit Brettern aus kanadischer Rotzeder bekleidet, die silbergrau verwittern sollen. Sie folgen der Dachform und setzen sich in das Gebäude fort, wodurch sie eine nahtlose Untersicht schaffen. Zumindest vorerst, denn während sich außen die graue Patina bildet, wird das Holz im Innern natürlich seine jetzige Farbe behalten.

Das bewegte Dach ruht auf einem voll verglasten Ring, der den Publikumszugang auf Rennbahnniveau 4 m über Gelände markiert. Der Zugang auf halber Höhe des Gebäudes beschleunigt nicht nur die Erschließung, sondern gibt auch Panoramablicke über den Park frei und erlaubt den Blick von außen auf das Geschehen auf der Rennbahn. Anders herum kann man durch das Glasband kurze Blicke auf fliegende Fahrräder erhaschen: Auf der östlich des Velodroms gelegenen BMX-Strecke nutzen die Sportler die hoch aufragende Fassade als Hintergrund für ihre telegenen Stunts.

Die 6 000 Sitzplätze – die nach den Spielen, im »Legacy Mode« (»Nachnutzungsmodus«), sämtlich erhalten bleiben werden – sind klug in zwei Bereiche aufgeteilt worden: Die eine Hälfte umschließt den Rand der Rennbahn, so dass die Zuschauer näher am Geschehen sein können als in jedem bisherigen Velodrom. Die andere Hälfte staffelt sich oben unters Dach. Diese Anordnung löst das doppelte Problem der »Mauer des Schweigens«, über die Radfahrer klagen, weil es über den Kurven üblicherweise keine Sitzplätze gibt. Zudem ist so sichergestellt, dass das Stadion auch bei Veranstaltungen mit wenigen Zuschauern niemals leer klingt.

Das Tragwerk wurde auf zwei grundlegende Elemente reduziert: ein steifes Tribünenrund und ein davon abgehängtes, straff gespanntes Netz aus Stahlseilen. 48 untereinander verbundene Stahl-Fachwerkträger sitzen auf radial platzierten Betonpfeilern über der Rennbahnebene und bilden eine Schalenkonstruktion von 130 m Durchmesser. Betonfertigteile mit abgetreppten Sitzplatzreihen liegen auf. Ganz oben verbinden sich die Träger zu einer Konstruktion, die Taylor als doppelten »Achterbahn-Ringbalken« bezeichnet. Dieser besteht übrigens aus wiederverwendeten Gasrohren, die im wellenförmigen Verlauf der Konstruktion um 12 m ansteigen und wieder absinken. Der schlanke Ringbalken hält die 16 km vorgespannter Seile unter Spannung – von Schlaich Bergermann und Partner auf die für derartige Konstruktionen üblichen engen Toleranzen von nur wenigen mm hin berechnet. Während des Baus wurde das Netz der 36-mm-Seile auf dem Boden ausgelegt und die über 1 000 Kreuzungspunkte mit eigens entworfenen Knoten fixiert (s. Detailbogen ab S. 86), bevor das Ganze angehoben und vom Ringbalken aus in Position gespannt wurde. Hochgedämmte Holz-Dachkassetten wurden dann mit einem Kran eingelegt und in geschlitzten Verbindungen verbolzt, um Bewegungen zu ermöglichen. In Längsrichtung wurden Streifen für die 2 m breiten Oberlichter freigelassen – für eine Radrennbahn ist diese großzügige Tagesbelichtung ungewöhnlich. Anschließend wurde die Konstruktion mit einem Stehfalz-Aluminiumdach gedeckt, insgesamt beläuft sich das Gewicht auf 30 kg/m². Für die Seile wurden etwa 100 t Stahl benötigt, zu deren Montage es nur weniger Hilfskonstruktionen bedurfte. Lässt man den Ringbalken und die Fachwerkträger außer Acht, wird der Unterschied zum Aquatics Centre deutlich, das über einer etwa gleich großen Fläche 3 000 t Stahl verschlang und während des Baus einen ganzen Gerüstwald brauchte.

Dass das Projekt so erfolgreich ist – es wurde als Favorit für den Stirling Prize gehandelt und nur knapp von Zaha Hadids Evelyn Grace Academy in Brixton geschlagen –, liegt zum größten Teil am fixen Programm. Während alle anderen für die Nachnutzung vorgesehenen Veranstaltungsorte in unterschiedlichen Konfigurationen, einmal für die Olympiade und einmal für die Zeit danach, entworfen werden mussten, behielt das Velodrom glücklicherweise während der gesamten Planungszeit dasselbe Programm und hatte außerdem von Anfang an einen klar definierten »Legacy Mode«.

Warum Radfahren im olympischen Nachnutzungs-Plan eine so zentrale Rolle spielt, lässt sich in gewisser Weise durch den heiß geliebten Eastway Cycle Circuit erklären, der sich 30 Jahre lang exakt an dieser Stelle befand. Dass er den Olympischen Spielen weichen musste, führte zu einer erbittert geführten Kampagne für eine dauerhafte Fahrrad-Infrastruktur in der Folge der Spiele – in Form des 105 Mio. Pfund teuren London Veloparks mit BMX-Bahn, einer 6 km langen Mountainbike-Strecke, einem 1,6 km langen Straßen-Rundkurs und natürlich dem 90 Mio. teuren Velodrom. Wenn man an die schlaglochübersäte Asphaltstrecke von früher denkt, hat die Radfahrerlobby nun allen Grund zur Freudedb, Mi., 2012.08.01

01. August 2012 Oliver Wainwright

Opfer des Verfahrens

(SUBTITLE) London Basketball Arena

Auf dem Weg zum Entwurf des größten olympischen Temporärbaus wurde im Prinzip alles richtig gemacht. Dennoch stößt die Basketballhalle nur auf verhaltenes Echo, denn das ursprüngliche Konzept wurde im Lauf diverser Umplanungen zwischen Sparzwängen zerrieben. Letztlich ist ein simples Zelt übrig geblieben: Die Konstruktion aus Stahlträgern und einer darüber gespannten PVC-Haut bietet aber durchaus genügend ästhetischen Reiz für telegene Auftritte und ist während der warmen Jahreszeit bestens nutzbar. Wenn sich Interessenten finden, können zwei Drittel des verbauten Materials wiederverwertet werden.

In der Strategie für den Londoner Olympiapark dreht sich alles um »Legacy, Legacy, Legacy« – das Nachnutzungskonzept. Jedes Olympia-Gebäude wurde im Hinblick auf seine Zukunft nach den Spielen entworfen. Für das Olympiastadion plante das Büro Populous ein demontierbares Stahltragwerk, das, sollte es tatsächlich einmal entfernt werden, eine nur noch 25 000 Besucher fassende Betonschale übrig lässt. Das Aquatics Centre (s. S. 18) wird durch den Abbau seiner Tribünenflügel zum städtischen Schwimmbad schrumpfen. Und die Brücke von Heneghan Peng (s. S. 46), im »Olympia-Modus« ein 54 m breites Deck, das die Massen ins Stadion lenkt, lässt sich zu einer eleganten Fußgängerbrücke rückbauen.

Jetzt, da die Spiele begonnen haben, scheint es aber gar nicht mehr so sicher, dass die Pläne auch umgesetzt werden. Mindestens bis nach der Leichtathletik-WM 2017 bleibt das Olympiastadion, wie es ist. Folglich bleibt auch die Brücke weitere drei Jahre unverändert. Auch fand sich noch keine neue Nutzung für das größte Gebäude des Parks, das Haupt-Pressezentrum: ein charakterloser Schuppen (Architekten: Allies & Morrison), der einst als mögliches Distributionslager für Supermärkte im Gespräch war.

Die Basketball-Arena hingegen könnte tatsächlich unangefochten den Status als Vorzeigeprojekt in Sachen Nachnutzung für sich beanspruchen: Nach den Olympischen Spielen können ihre sämtlichen Bestandteile wiederverwendet und recycelt werden. Und weil sie das Gelände kaum berührt, werden Fernsehaufnahmen und Fotos die einzigen Belege dafür sein, dass sie überhaupt jemals existiert hat.

Dabei war sie die ganze Zeit über ein völlig unauffälliges Projekt und vermochte es nicht, die Aufmerksamkeit der Kritiker zu gewinnen. Selbst die verantwortlichen Architekten scheinen von ihrer Schöpfung wenig beeindruckt: Sie haben dem schätzungsweise um die 60 Mio. Euro teuren Bau den Spitznamen »Brotlaib« gegeben, weil er eben aussieht wie frisch aus dem Ofen geholt.

Immerhin ist die Arena mit Platz für 12 000 Personen eines der größten temporären olympischen Gebäude, das je gebaut wurde. Mit einer Traufhöhe von 25 m erinnert sie an den Maßstab der massigen Tate Modern im Zentrum Londons. Sie ist ein zehngeschossiger Riese, dessen tonnenartig gewölbte Stahlrahmen eng in weiße Kunststoffbahnen gehüllt wurden – und darüber hinaus ein großer Kompromiss.

Ringen um die beste Lösung

Unter den zehn Planerteams, die im Wettbewerb in die engere Wahl gekommen waren, fanden sich nur wenige Stars. Neben einigen verdienten Namen und großen Firmen war als einzige ernsthafte Konkurrenz nur Nicholas Grimshaw gemeinsam mit dem Ingenieur Mott MacDonald in den Ring gestiegen. Im November 2007 wurde das Entwurfsteam ermittelt, es gewann ein Konsortium, zu dem die Ingenieure Sinclair Knight Merz, die Projektmanager Nüssli, Wilkinson Eyre Architects als leitende Architekten und die KSS Design Group als Fachplaner für Sportbauten zählten.

Damals sagte Richard Burdett, architektonischer Chefberater der Olympic Delivery Authority (ODA): »Temporäre Bauten mit einem Maßstab und einer Wirkung wie die Basketball-Arena müssen mit Eleganz, Schlichtheit und Intelligenz entworfen werden.« Doch just, als das Entwurfsteam ernannt war, wurde die Kostenschraube angezogen. Entwurf und Ausführung bekamen Fesseln angelegt, denn ein schlechtes Auftragsmanagement hatte bei Stadion und Aquatics Centre zu Baukosten weit über dem Beschaffungswert geführt. Der Topf war bereits ordentlich geleert, vom Budget blieb kaum mehr etwas für die temporären Bauten übrig. Die ursprüngliche Idee der Architekten, eine geodätische Kuppel, musste fallengelassen werden. Sie war eines von 17 Konzepten gewesen, die das Team auf eigene Rechnung untersucht und vorgeschlagen hatte. Unter den Prämissen Einfachheit der Konstruktion, Demontierbarkeit, graue Energie und Recycling erwies sich das Prinzip eines Portalrahmens aus Stahl als der gesuchte Alleskönner. Dass hierbei statt eines Satteldachs ein Tonnengewölbe zur Ausführung kam, ist ein Zugeständnis an die Ästhetik.

Nach bewährter Strategie wurde das Projekt in sechs Pakete aufgeteilt: Unterkonstruktion, Tragwerk, Tribünen, Hülle, Nebenräume, Haustechnik und sonstige Bauarbeiten. Diese Gewerke wurden unabhängig voneinander ausgeschrieben, und jeder Subunternehmer war dafür verantwortlich, dass die Elemente nach den Olympischen Spielen im Ganzen wiederverwendet oder auf andere Art recycelt werden. So lässt sich die PVC-Membran wahlweise am Stück wiederverwenden oder aber auch genauso gut zu Pellets zermahlen.

Es heißt, Brasilien habe für die Olympischen Spiele 2016 Interesse am Stahltragwerk und an der gewellten Kunststoffhülle angemeldet, leider aber eben nur dafür. Angesichts der strengen Vorgaben von Rio de Janeiro ergäbe es keinen Sinn, das komplette Gebäude zu versetzen. Prinzipiell ist die Zerlegbarkeit der Halle positiv zu bewerten, auf der Kehrseite bedeutete das für die Architekten, dass sie die zahlreichen Schnittstellen zwischen den Paketen detailliert planen mussten – etwa die Frage, wie die Gipskartonplatten für die Nebenräume an den Sitzbereichen zu befestigen sind, ohne sie für eine spätere Vermietung unbrauchbar zu machen.

Es ist schwer zu sagen, wo genau die Verdienste dieses Projekts liegen. Die expressive Fassade beispielsweise, der einzige wirklich architektonische Aspekt des Bauwerks, geht auf den Fassadenunternehmer zurück, der die stählerne Unterkonstruktion mit ihren formgebenden Bögen entwickelt hat. Architekten und ODA hatten sich zuvor eigentlich auf ein Rhombenmuster geeinigt.

Die Kunststoffhaut selbst ist dafür gedacht, von hinten mit ausgefeilten Lichteffekten beleuchtet und so zum Highlight der olympischen Berichterstattung zu werden. Nein, den Stirling Prize wird die Basektball-Arena nicht gewinnen. Doch für den einen Monat wird sie im Fernsehen eine gute Figur machen. Und dann ist sie wieder weg. Ein akzeptabler Kompromiss.db, Mi., 2012.08.01

01. August 2012 Rory Olcayto