Editorial

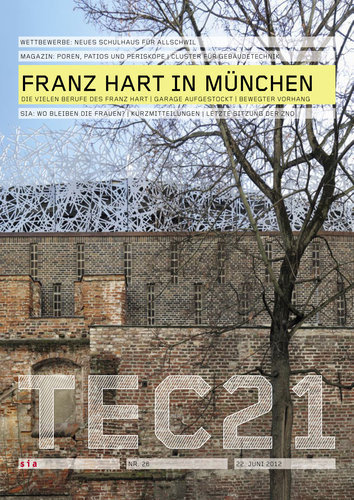

Diese Ausgabe erzählt eine Geschichte vom Bauen, Bewahren und Ertüchtigen. Sie spielt in München, hat sich aber so oder ähnlich vielerorts zugetragen und ist überall aktuell: Der Münchner Architekt Franz Hart (1910 – 1996) hat mit seinen modernen Bauten den Wiederaufbau der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg mitgeprägt – in einem politischen Umfeld, das die Jahre Münchens als Hitlers «Hauptstadt der Bewegung» am liebsten vergessen machen wollte und deshalb vielfach historisierende Wiederherstellungen bevorzugte. Wie sein Architektenkollege Hans Döllgast steht Hart für eine gemässigte Moderne, die sich nie vom historischen Kontext ablöste: In der Altstadt unweit der Residenz – des Stadtschlosses der bayerischen Herzöge, Kurfürsten und Könige – und direkt an den letzten Überresten der mittelalterlichen Stadtmauer errichtete Hart mit der Salvatorgarage ein Parkhaus, das aus heutiger Sicht schon fast als Vorgriff auf die interpretierende Rekonstruktion gelesen werden kann. In der Maxvorstadt – im Gebäudekonglomerat der Technischen Universität – wählte er hingegen einen pragmatisch-nüchternen, ingenieurmässigen Ansatz, der wie bei vielen seiner Bauten von der Konstruktion und dem Material geprägt wurde. Darüber hinaus war er als Schriftgestalter, später als Fachbuchautor und Bauberater erfolgreich tätig.

Von 1948 an hat er denn auch als Professor für Hochbaukonstruktion die konstruktive Ausrichtung des Architekturstudiums an der Technischen Universität entscheidend beeinflusst. Nachdem er 1978 emeritiert wurde, trugen die ehemaligen Assistenten seine Lehre weiter. Entsprechend wurden Generationen von Architekturstudierenden von seiner Haltung beeinflusst. So zitierte etwa der Architekt Uwe Kiessler in einem Interview auf die Frage, ob man Kreativität lernen könne, seinen Lehrer Hart mit den Worten: «Der Architekt braucht mehr Fleiss als Begabung, mehr Verstand als Fleiss und mehr Glück als Verstand.»[1]

Inzwischen ist die übernächste Architektengeneration mit der notwendig gewordenen Erneuerung von Hart-Bauten befasst. Umso spannender ist der Blick auf den Umgang zweier Münchner Architekten mit dem prägenden Erbe: Andreas Hild und Peter Haimerl nähern sich bei ihren Projekten den Hart-Bauten mit grosser gestalterischer Freiheit, dabei kontextbezogen und mit sauber konstruierten Details. So kann man wohl sagen, dass die Saat aufgegangen ist und sich die Zöglinge bei allem Respekt selbstbewusst freigeschwommen haben.

Alexander Felix

Anmerkung:

[01] «Architekt – der Haus-Meister», Süddeutsche Zeitung vom 5. 10. 2001

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Neues Schulhaus für Allschwil

10 MAGAZIN

Poren, Patios und Periskope | Krieg in der Schweiz | Schauen, sehen, verstehen | Kurzmeldungen | Cluster für Gebäudetechnik

20 DIE VIELEN BERUFE DES FRANZ HART

Cornelius Tafel

Franz Hart (1910 – 1996) war ein vielseitiger Architekt. Seine gemässigt modernen Nachkriegsbauten prägen das Münchner Stadtbild bis heute. Ein paar seiner Gebäude wurden zerstört, während eine neue Architektengeneration sein Erbe weiterbaut.

23 GARAGE AUFGESTOCKT

Jochen Paul

Franz Hart erbaute 1964 / 65 im historischen Stadtkern von München eine öffentliche Parkgarage. Sein Umgang mit der historischen Substanz war zukunftsweisend. 2006 hat der Münchner Architekt Peter Haimerl die Garage mit einem beeindruckenden Stahlbau aufgestockt.

26 BEWEGTER VORHANG

Claudia HildneR

1960 errichtete Franz Hart Das Institut für Technische Physik der Technischen Universität München. 2011 – 2013 setzen es die Münchner Architekten Hild und K instand und versehen den pragmatischen Skelettbau mit einer neuen Mauerwerkfassade.

32 SIA

Wo bleiben die Frauen? | Kurzmitteilungen | Letzte Sitzung der ZNO

37 FIRMEN

39 PRODUKTE

45 IMPRESSUM

46 VERANSTALTUNGEN

Die Vielen Berufe des Franz Hart

Die Bauten von Franz Hart (1910–1996) prägen mit ihrer gemässigt modernen Formensprache und ihrem hohen gestalterischen Anspruch das Münchner Stadtbild. Hart war nicht nur Architekt, er arbeitete auch als Schriftgestalter, Bauingenieur, Hochschullehrer, Fachbuchautor und vielgefragter Bauberater. Als einer der ersten befasste er sich intensiv mit dem Bauen im historischen Kontext. Während einige seiner Bauten bereits wieder weichen mussten, wurden andere von einer jüngeren Architektengeneration mit demselben Respekt für den Bestand weitergebaut.

Franz Hart (1910–1996) gehört zu den einflussreichen und prägenden Architekten der Nachkriegszeit in München. Er arbeitete als freischaffender Architekt, Publizist und Schriftgrafiker. Darüber hinaus erlangte er als Hochschullehrer an der Technischen Hochschule München und als Autor von grundlegenden Fachpublikationen, wie etwa dem «Stahlbauatlas», deutschlandweit Bedeutung. Hart besuchte das Wilhelmsgymnasium in München und begann nach dem Abitur 1929 ein Studium an der Technischen Hochschule (heute: Technische Universität), das er 1934 abschloss. Zu seinen Lehrern gehörte bis 1933 Robert Vorhölzer, der als Oberbaurat der Postverwaltung mit seinen Postbauten Stadtbild prägende Meilensteine der Moderne im ansonsten streng konservativen München schuf. Ein anderer für ihn wichtiger Lehrer war Hans Döllgast, der an der Technischen Hochschule Architekturzeichnen lehrte. Diesem fiel Hart früh als Schriftgestalter auf, und er vermittelte ihm zahlreiche schriftgrafische Aufträge. Seine bis heute für das Stadtbild Münchens wohl wichtigste Leistung auf diesem Gebiet ist der Schriftzug auf dem Münchner Siegestor, mit dem das ehemalige militärische Siegeszeichen zum Mahnmal für den Frieden umgedeutet wird (vgl. inneres Titelbild, S. 19). Auf dem Gymnasium noch wenig an Mathematik und Technik interessiert, arbeitete sich Hart während des Studiums auf dem Gebiet der Statik – insbesondere des Stahlbetonbaus – so gründlich ein, dass er nach seinem Abschluss in das renommierte Münchner Ingenieurbüro Haberäcker eintrat, in dem unter anderem auch die monströsen Planungen bearbeitet wurden, die das Architekturbüro von Roderich Fick in der NS-Zeit für München entwickelte. Zugleich übernahm Hart auch die Ausführung der Statik für Bauten seiner früheren Professoren und für seine ersten eigenen Projekte. 1942 wurde er in die Wehrmacht eingezogen und kehrte nach dem Krieg wieder nach München zurück.

Nach dem Krieg: Architekt und Hochschullehrer

Auch nach 1945 blieb die Münchner Architekturszene in grossen Teilen konservativ und restaurativ. Bereits im Krieg waren Wiederaufbaupläne entwickelt worden, die die weitgehende Rekonstruktion der zerstörten Innenstadt vorsahen. Das Stadtbild wurde in der Folge in Teilen originalgetreu, zum Teil in einer gemässigten Moderne wiederaufgebaut.

Die ersten Bauten Franz Harts, die er nach 1945 realisierte, sind kennzeichnend für diese Münchner Nachkriegsmoderne: Technische und grosse öffentliche Bauten wurden modern, private Wohnhäuser eher traditionell ausgeführt. Exemplarisch für diese Haltung zwischen Tradition und Moderne ist der von Hart realisierte Kraftwerksbau am Walchensee, bei dem die grossflächig verglaste Wandkonstruktion mit einem traditionellen Walmdach überdeckt wurde – eine gestalterisch überzeugende Lösung, weniger ein Kompromiss denn eine spannungsvolle Synthese (Abb. 2). Nach einigen Lehraufträgen wurde Hart 1948 zum Professor für Baustofflehre und Entwerfen an die Technische Hochschule in München berufen. Er übernahm damit eine der grössten Baustoffsammlungen und baute sie weiter aus. Hart war der erste einer neuen Generation von Hochschullehrern, die für einige Jahrzehnte die Lehre an der Technischen Hochschule und das Bild einer gemässigt modernen, stark handwerklich und technisch orientierten Fakultät prägte.

Zu den wesentlichen Aufgaben der Hochschullehrer gehörte die Umsetzung der Erweiterungsbauten der Hochschule, mit denen in München ein ganzes Stadtviertel neu geordnet wurde. An zahlreichen dieser Bauten war Franz Hart beteiligt. Er arbeitete dabei häufig mit Kollegen zusammen. Zu den Neubauten zählen vor allem Instituts- und Laborbauten sowie das ebenfalls von Hart realisierte Mensagebäude (1956/57, 1976 erweitert). Neben den grossen Glasfassaden, die den benachbarten Park hinter der Glyptothek gleichsam in das Innere hereinholten, beeindruckt am Gebäude vor allem das aufwendig geschalte, weit gespannte Stahlbetontragwerk, das offensichtlich von Louis Kahns Yale University Art Gallery von 1953 inspiriert ist.

Hart setzte bei seinen Bauten den Skelettbau in immer neuen konstruktiven Variationen ein. Dabei kombinierte er das tragende Skelett vielfach mit geschlossenen Aussenwänden, oft zugunsten der haptischen Qualitäten von Backsteinflächen. Besonders überzeugend ist das Institut für Technische Physik (1960, mit Josef Wiedemann), ein fein proportionierter Stahlbetonskelettbau mit Fenster- und Backsteinausfachungen in der Nachfolge der Bauten, die Mies van der Rohe für das IIT (Illinois Institute of Technology) in Chicago zwischen 1943 und 1957 realisierte, und das vom Büro Hild und K energetisch nachgerüstet und umgestaltet wurde (vgl. S. 26). Zukunftsweisend sind seine Versuche mit vorgehängten hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen, wie sie etwa das Institut für Hochspannungstechnik zeigt (1957–1963, mit Werner Eichberg) (Abb. 4).

Ausser mit den Hochschulprojekten hat Franz Hart mit zwei Grossbauten das Gesicht Münchens massgeblich mitgestaltet: dem Deutschen Patent- und Markenamt (1953–1959, mit Georg Hellmuth Winkler) und dem Münchner Hauptbahnhof (1955–1963, mit Heinrich Gerbel und der Bundesbahndirektion München). Wenn Hart am Bahnhofsgebäude auch nur beratend tätig war, so ist doch die gut belichtete, ebenso wirtschaftliche wie elegante Stahlkonstruktion der Gleishalle vor allem sein Werk. Das Empfangsgebäude und das Hochhaus bilden ein grosszügiges und differenziertes, weitgehend in Skelettbauweise ausgeführtes Bahnhofsensemble, dem man die vielen zu berücksichtigenden Randbedingungen nicht ansieht. Das schlichte Hochhaus des Patentamts, ein Backsteinbau, war 1959 das höchste Amtsgebäude in München (Abb. 5).

Fachbuchautor und Bauberater

Mit den Veröffentlichungen über den Mauerziegel (1967) und mit dem «Stahlbauatlas» (1974, zusammen mit Walter Henn und Hansjürgen Sontag) schrieb er Standardwerke, die Generationen von Architekten nutzten. Hart war nicht nur technisch auf der Höhe der Zeit, er kannte auch die Geschichte des modernen Bauens sehr genau. Nicht zufällig stammte die Einführung in die historische Entwicklung des Stahlbaus im «Stahlbauatlas» von ihm. Das Meisterwerk einer technikgeschichtlichen Darstellung gelang ihm jedoch mit dem Buch «Kunst und Technik der Wölbung» von 1965, in dem er einen Bogen von den antiken Gewölbekonstruktionen bis zu den modernen Schalenbauten schlug – ein bis heute gültiges Standardwerk. Sein historisches Bewusstsein prädestinierte Hart auch für die Bauberatung. Der gegenüber historischen Rahmenbedingungen unempfindliche Funktionalismus der Bauwirtschaft der Nachkriegszeit stiess im traditionellen Bayern schon vor der Denkmalpflegebewegung in den 1970er-Jahren auf Widerstand. Franz Hart gehörte, wie sein Kollege Josef Wiedemann, zu den Ersten, die Neubauten in ihrem historischen Kontext sahen. So war es nur folgerichtig, dass er zu zahlreichen Bauvorhaben, die im innerstädtischen Umfeld realisiert wurden, als Berater hinzugezogen wurde. Mancher Zeitgenosse hatte Harts Vorschläge als geschmäcklerisch oder als zu kompromissbereit angesehen. Mit dem heutigen Bewusstsein für das Bauen in bestehenden Strukturen wird man Franz Harts Eingriffe und Einfügungen in die historische Bausubstanz neu bewerten können. Ein exemplarischer Beitrag zum innerstädtischen Bauen gelang ihm bei einem seiner eigenen Projekte, der Salvatorgarage (1964/1965), die von Peter Haimerl kongenial weitergebaut wurde (vgl. S. 23). Franz Hart war ein Architekt, der in beneidenswert erfolgreicher Weise die ganze Breite der Architektentätigkeit in sich zu vereinigen wusste, wie aus der Publikation hervorgeht, mit der die TU München 1980 Franz Hart gewürdigt hat. Durch die handwerkliche Qualität seiner Bauten, seine Fähigkeit, als Autor und als Hochschullehrer Kenntnisse und Können zu vermitteln, und sein starkes Gespür für die historischen Wurzeln der Baukultur ist sein Werk auch heute noch aktuell.

Literatur:

– Franz Hart, Kunst und Technik der Wölbung, München 1965

– Franz Hart, Ernst Bogenberger, Der Mauerziegel, München 1967

– Franz Hart, Walter Henn, Hansjürgen Sontag, Stahlbauatlas, München 1974

– Lehrstuhl für Grundlagen der Gestaltung an der TU München (Hrsg.), Franz Hart – Bauten, Projekte, Schriften, München 1980

– Die andere Tradition, Katalog zur Ausstellung, München 1981

– W. Nerdinger (Hrsg.), Architekturschule München 1868–1993, München 1993TEC21, Fr., 2012.06.22

22. Juni 2012 Cornelius Tafel