Editorial

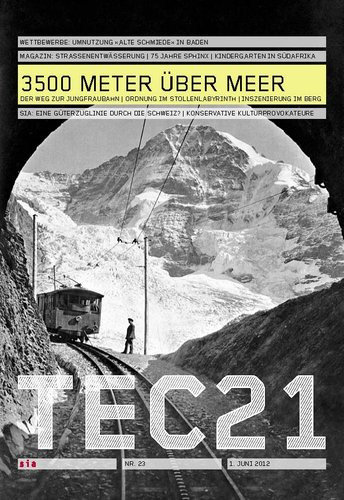

Eine hochalpine Baustelle bringt verschiedenste Herausforderungen mit sich. Das war schon vor mehr als hundert Jahren beim Bau der Jungfraubahn so – und ist in unserer Zeit nicht anders, auch wenn man heutzutage über andere Maschinen und Baustoffe verfügt.

Nach verschiedenen vergeblichen Anläufen Ende des 19. Jahrhunderts, eine Bahn auf die Jungfrau und damit auf einen der schönsten Gipfel im Berner Oberland zu bauen, schlug die Stunde des Zürcher Industriellen Adolf Guyer-Zeller. Seine Idee war es, die Bahn nicht von Lauterbrunnen im Talboden aus zu bauen, sondern als Fortsetzung der Wengernalpbahn von der Kleinen Scheidegg.

Dadurch musste seine Bahn nur noch etwa 1400 statt 2600 Meter überwinden («Der Weg zur Jungfraubahn»). Zudem setzte er von Anfang an auf einen elektrischen Betrieb und sicherte sich zu diesem Zweck zwei Konzessionen zur Wasserkraftnutzung an der Lütschine.

Die Bauarbeiten begannen 1896. Doch die Arbeiter kamen nur langsam voran, erst zwei Jahre später erreichte man die Station Eigergletscher. Nach dem Tod von Guyer-Zeller 1899 wurde das ehrgeizige Projekt, das von Sprengunglücken, Streiks und finanziellen Problemen geprägt war, zwar fortgesetzt. Als Ziel peilten seine Nachfolger aber nicht mehr den Gipfel der Jungfrau an, sondern den schmalen Verbindungsgrat zwischen Mönch und Jungfrau. Die Station auf dem Jungfraujoch wurde schliesslich 1912 eingeweiht.

Rechtzeitig zum 100-Jahr-Jubiläum wurde die Ankunftshalle der höchstgelegenen Bahnstation Europas aufgefrischt. Das Stollenlabyrinth erweiterte die Jungfraubahn mit einem neuen Rundgangstollen. Damit sollen die Besucherströme – pro Tag bis 5000 Personen – besser gelenkt werden. Der Bau des 240 Meter langen Stollens mit zwei Kavernen war insbesondere eine planerische und logistische Herausforderung. So konnte etwa nur während der Nacht gesprengt werden, weil sonst der Touristikbetrieb zu stark gestört worden wäre («Ordnung im Stollenlabyrinth»).

Mit dem neuen Rundgang und der darin gebotenen Ausstellung will man den Touristen auch bei schlechtem Wetter etwas bieten – laut den Jungfraubahnen «das beste Allwetterprogramm der Alpen». So holte man nicht nur die grandiose Gebirgslandschaft bildlich in den Berg, sondern kreierte einen eigentlichen Erlebnispark auf 3500 Meter über Meer («Inszenierung im Berg»). Das Geschäftsmodell könnte aufgehen. Etwas mehr Informationen zum Bau der Bahn wären allerdings wünschenswert gewesen; angesichts der präsentierten Schweizer Klischees beschleicht einen zudem ein etwas zwiespältiges Gefühl, und man fragt sich, was das den mehrheitlich asiatischen Gästen vermittelte Bild eigentlich mit der realen Schweiz zu tun hat.

Lukas Denzler

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Umnutzung «Alte Schmiede» in Baden

11 MAGAZIN

Puzzle Strassenentwässerung | 75 Jahre Sphinx-Observatorium | Ein Kindergarten in Südafrika

20 DER WEG ZZUR JUNGFRAUBAHN

Aldo Rota

Das Projekt für die heute weltbekannte Jungfraubahn setzte sich vor über 100 Jahren gegen diverse, aus heutiger Sicht abenteuerlich wirkende Ideen durch.

24 ORDNUNG IM STOLLENLABYRINTH

Rolf Gabriel, Heinz Schmaus

Der Bau des neuen Rundgangstollens auf dem Jungfraujoch war wegen der Höhenlage und des ununterbrochenen Touristikbetriebs anspruchsvoll.

28 INSZENIERUNG IM BERG

Tina Cieslik

Im Kampf um die Touristen aus Fernost punktet das Jungfraujoch mit einer neuen Ausstellung im Rundgangstollen.

32 SIA

Eine Güterzuglinie durch die Schweiz? | Konservative Kulturprovokateure

37 FIRMEN

45 IMPRESSUM

46 VERANSTALTUNGEN

Ordnung im Stollenlabyrinth

Zu ihrem 100-Jahr-Jubiläum haben die Jungfraubahnen einen neuen Rundgangstollen als Attraktion für Touristen erstellt. Die Planer und Ingenieure waren mit engen Platzverhältnissen konfrontiert. Aber auch die Koordination war anspruchsvoll, weil der touristische Betrieb nicht zu stark beeinträchtigt werden durfte und die Sicherheit zu gewährleisten war. Eine bautechnische Herausforderung stellte der Permafrost dar.

Das Jungfraujoch im Berner Oberland ist ein Touristenmagnet. Die Besucherzahlen sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Allein 2011 besuchten 700000 Besucher aus aller Welt das Jungfraujoch, pro Tag bis zu 5000 Personen. Die 1912 eröffnete Bahnstation auf dem Jungfraujoch liegt auf 3454 m ü.M. und ist damit der höchst gelegene Bahnhof Europas – deshalb auch der Name «Top of Europe». Der Kopfbahnhof besteht aus zwei Felsenhallen, in denen drei Gleise liegen (Abb. 1 und 3).

Von Gleis 3 gelangt man über eine Rampe zur Sphinxhalle, dem Startpunkt für die Fahrt mit einem der beiden Expressaufzüge 108 m hinauf zur sogenannten Sphinx, einer Aussichtsplattform und Forschungsstation mit Sternwarte, die auf dem Gipfel des Jungfraujochs platziert ist. Von der Sphinxhalle erreicht man durch den 140 m langen Aletschstollen schliesslich den Aletschgletscher, der sich in südwestlicher Richtung ins Rhonetal erstreckt.

Das Berghaus mit dem Restaurant befindet sich unmittelbar neben der Bahnhofshalle und schmiegt sich an die Bergflanke auf der Walliser Seite. Dessen Dach wird durch Zuganker, die im sogenannten Ankerstollen verankert sind, fixiert. Vom Ankerstollen gelangt man direkt zum Eispalast, einer künstlichen Höhle, durch die man ins Gletschereis eintreten kann. Insgesamt sind im Massiv des Jungfraujochs rund 800 m Stollen für Touristen zugänglich.

Neuer Rundgangstollen mit zwei Kavernen

Bis vor kurzem mussten die Touristen, die vom Aletschstollen zurückkamen, einen 220 m langen Weg im nur 2.50 m breiten Stollen zum Berghaus auf sich nehmen, um schliesslich mit dem Aufzug oder über die Treppe hinauf zum Eingang des Eispalastes zu gelangen. Beim Berghaus trafen sie auf jene Touristen, die gerade mit der Bahn angekommen waren. Die Jungfraubahn suchte deshalb eine Lösung, um die Besucherströme besser zu lenken und zu entflechten. Realisiert wurde schliesslich ein 240 m langer Rundgangstollen, der eine direkte Verbindung von der Sphinxhalle zum Eispalast schafft. Wer diesen Rundgang absolviert, kann alle bedeutenden Sehenswürdigkeiten auf dem Jungfraujoch innerhalb von einer Stunde besichtigen.

Der neue Rundgangstollen führt mit fast 6% Steigung von der Sphinxhalle direkt zum 9.5 m höher gelegenen Eingang des Eispalastes (Abb. 3). Aufgrund der Höhe von fast 3500 m ü. M. sind solche Steigungen für Ungeübte und ältere Menschen sehr anstrengend. Deshalb wurden in den Steigungen zwei Rollbänder von 70 bzw. 40 m Länge eingebaut, die den Touristen einen komfortablen Aufstieg zum Eispalast ermöglichen. Der Stollen ist 3.75 m breit und 3.35 m hoch (Abb. 2). Neben dem 80 cm breiten Rollband bietet er Platz für einen Fussweg, der zum Transport von Gütern und Waren befahren werden kann. Mit dem Bau des Rundgangstollens wurde Ende Oktober 2010 begonnen. Am 14. März 2011 erfolgte der Durchschlag zum Ankerstollen. Am 30. März 2012 wurde der Rundgangstollen eingeweiht und für die Touristen geöffnet.

Hohe Anforderungen an die Bautechnik

Sowohl der Rundgangstollen als auch die Kavernen wurden im Sprengvortrieb aufgefahren. Aufgrund des Erschütterungsrisikos für die bestehenden Anlagen, insbesondere der benachbarten Sphinxlifte, war die Abschlagslänge zunächst auf 1.40 m begrenzt. Mit zunehmender Entfernung von den Liften liessen die günstigen Erschütterungsmesswerte eine Vergrösserung der Abschlagslängen auf bis zu 2.50 m zu. Als Sofortsicherung reichte meist der Einbau von Reibrohrankern und Kopfschutznetzen aus. Nur in der Kaverne 2, in der die steil stehenden Kluftsysteme im Gneis aufgeschlossen sind, mussten sofort nach dem Ausbruch zusätzlich Mörtelanker, Netze und Spritzbeton zur Sicherung eingebaut werden.

Trotz gewissenhafter Erkundung ereilte die Vortriebsmannschaft eine Überraschung, als sie im 14 m langen Abzweigstollen zwischen Ankerstollen und Eispalast wenige Meter vor dem Durchschlag rechter Hand einen ca. 1.50 m hohen Hohlraum vorfand. Der Abzweigstollen liegt im Kalkstein des Jungfraukeils wenige Meter neben der bekannten grossen Karsthöhle (Kasten und Abb. 4, S. 26). Kritisch war die Situation insbesondere wegen der Nähe zu einem Personenaufzug, der den Eingang des Eispalastes mit dem darunterliegenden Bahnhof verbindet. Der Hohlraum liegt nahe der Felsoberfläche, die vom Gletschereis bedeckt ist. Die Planer und Bauleitung entschieden deshalb, den Stollen mit Stahlbögen zu sichern und den Hohlraum zumindest im stollennahen Bereich mit Spritzbeton zu verfüllen.

Glücklicherweise war der aufgeschlossene Hohlraum während des Vortriebs trocken. Langfristig kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass er Wasser führt. Zur Beobachtung wurden zwei Drainagerohre eingebaut, die das Wasser fassen und in die Entwässerung des Stollens ableiten würden.

Die Anfang des vergangenen Jahrhunderts aufgefahrenen Stollen sind grösstenteils ungesichert; die Erbauer beliessen meist die rohe Felswand. Nur an wenigen Stellen wurde im Laufe der Zeit eine dünne Spritzbetonschicht aufgetragen. Das Erscheinungsbild des neuen Rundgangstollens sollte ebenfalls einer ausgebrochenen, natürlichen Stollenwand ähneln. Die Unebenheiten des Ausbruchs wurden deshalb nicht völlig bis zum definierten Sollprofil aufgefüllt. Dennoch war der gesamte Rundgangstollen gegen mögliche Bergwasserzutritte abzudichten, um Tropfwasser und damit Eisbildung auf dem Gehweg zu verhindern. Die Projektverantwortlichen entschieden sich für den Ausbau mit einer Regenschirmabdichtung1 und Drainageleitungen im Sohlbereich zur Ableitung des Bergwassers.

Für das Abführen des Ausbruchmaterials (rund 11700 m³ aufgelockertes Material) wurde ein 60 m langer Schutterstollen vom Aletschstollen in Richtung Süden aufgefahren. Das unverschmutzte Ausbruchsmaterial konnte so in den Gletscherschrund geschuttert werden. Die Lage und Längsneigung des Schutterstollens mussten nach einem Steinschlag direkt über dem geplanten Portal kurz vor Baubeginn noch verändert werden. So kam es, dass anstelle eines fallenden Schutterstollens einer mit einer Steigung von 15% zu erstellen war. Der Schuttkegel reichte bald bis zum Portal, sodass das Ausbruchmaterial immer wieder verstossen werden musste. Weil ein Bergwanderer das Portal des Schutterstollens mit dem Eingang zum Jungfraujoch verwechselte und über den Schuttkegel die Baustelle betrat, musste der Schuttkegel in der Folge beim Schuttern überwacht werden.

Aufrechterhaltung des touristischen Betriebs

Von November bis März besuchen erfahrungsgemäss weniger Touristen das Jungfraujoch als im Sommer und Herbst. Die Züge verkehren nur im Stundentakt. In dieser Zeit wird das Gleis 3, das in einem separaten Stollen liegt (Abb. 3), für den Touristikbetrieb nicht zwingend benötigt. Auch der Aletschstollen, von dem der neue Rundgangstollen abzweigt, kann im Winter für die Touristen gesperrt werden. Für Schneewanderer muss er allerdings von aus-sen weiterhin zugänglich sein.

Die Sphinxlifte mussten während des Baus des Rundgangstollens ganzjährig in Betrieb und für die Touristen zugänglich bleiben. Somit waren sie vor Staub und der Druckwelle der Sprengungen zu schützen. Die Sphinxlifte wurden deshalb von der Baustelle durch raumhohe, staubdichte Schutzwände abgetrennt (Abb. 7). Die Sprengarbeiten konnten trotz den Absperrungen für die Touristen nur nach Betriebsschluss des Jungfraujochs ausgeführt werden. Meist konnten pro Nacht zwei bis drei Abschläge erfolgen. Im Durchschnitt wurden Vortriebsleistungen von 4 bis 5 m pro Arbeitstag erreicht. Für die Sommersaison mussten das Gleis 3 und die Sphinxhalle von allen Installationen freigeräumt werden. Die Bauarbeiten mussten von Mai bis Oktober aber auch reduziert werden, weil die hohen Besucherzahlen den Transporten der Güter mit der Bahn und deren Weitertransport im Stollensystem auf dem Jungfraujoch Grenzen setzten.

Herausforderung an die Logistik

Neben den wenigen zur Verfügung stehenden Lagerflächen auf dem Jungfraujoch stellte insbesondere der lange Transport bis zur Baustelle eine grosse Herausforderung dar. Die von Grindelwald angelieferten Güter wurden bei der Station Kleine Scheidegg auf die Jungfraubahn umgeladen, da die Jungfraubahn und die Wengernalpbahn unterschiedliche Spurweiten haben. Für den Antransport der Maschinen und Container der Baustelleneinrichtung stand nur ein Schwertransportwagen der Jungfraubahn mit einer Nutzlast von 12t zur Verfügung. Der Gütertransport erfolgte mit fahrplanmässig verkehrenden Personenzügen, an die ein Güterwagen angehängt war.

Für den anfänglichen Sprengvortrieb mussten vornehmlich Spritzbeton, Netze und Anker auf die Baustelle transportiert werden. Für Sicherung und Verkleidung wurden ca. 1800 m³ Spritzbeton benötigt, der als Fertigmischung in Transportsäcken à 1600kg (BigBags) angeliefert wurde. Weitere 800 m³ Fertigbeton waren als Konstruktionsbeton für die Sohle und die Brücke in der Karsthöhle notwendig. Der grösste Teil der Betonmenge war in den durch Besucher stark frequentierten Sommermonaten einzubauen. Da nicht genügend Platz für eine herkömmliche Betonmischanlage zur Verfügung stand, entschied der Unternehmer, einen kleinen, fahrbaren Mischer und Fertigbetonmischungen zu verwenden. Somit musste auf der Baustelle lediglich noch das Anmachwasser hinzugegeben werden. Infolge der tiefen Lufttemperaturen im Stollen musste das Anmachwasser aufgeheizt werden. Pro Woche waren bis zu 110 m³ Beton zu verbauen. Dies entspricht einer Menge von etwa 133 BigBags. Die täglichen Lieferungen von bis zu 27 BigBags mussten just in time erfolgen, da vor allem in den Sommermonaten nicht genügend Raum für die Lagerung vorhanden war.

Aufgrund der Höhe und des geringen Sauerstoffanteils in der Luft ist die körperliche Leistungsfähigkeit gegenüber tieferen Lagen um ca. 30% reduziert. Auf dem Jungfraujoch standen nur wenige Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung, sodass die Arbeiter nach Schichtende zur Station Eigergletscher auf 2323 m ü. M. hinabgefahren werden mussten.[3] Dort standen während der Arbeitswoche Unterkünfte und Verpflegungsmöglichkeiten zur Verfügung. Da die Bauarbeiten auch nach Betriebsschluss der Jungfraubahn fortgesetzt wurden, musste stets ein Zug samt Lokführer im Bahnhof Jungfraujoch stationiert sein, damit bei Unfällen die Verletzten ins Tal hätten transportiert werden können.

Anmerkungen:

[01] Die Regenschirmabdichtung besteht aus wasserdicht verschweissten Kunststoffdichtungsbahnen und einer 20mm dicken Drainmatte mit einem Kern aus schlingenförmigen Kunststofffäden (Wirrgelege) mit beidseitigen Filtervliesen. In der Drainmatte kann das Sickerwasser schnell ablaufen, bevor es gefriert

[02] Geotest AG: Jungfraujoch, Rundgang- und Schutterstollen, Geologischer Bericht vom 20.8.2010

[03] Hier befinden sich auch die historischen Unterkünfte der Arbeiter. Für die vom Abbruch bedrohten, aber von der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege als «schützenswert» eingestuften Bauten wird momentan ein ökonomisch ausgerichtetes Gutachten für Erhalt und Nutzung erstellt.TEC21, Fr., 2012.06.01

01. Juni 2012 Rolf Gabriel, Heinz Schmaus