Editorial

Fotos von der Radrennbahn Oerlikon, die um 1930 und um 1950 entstanden, zeigen eine starke Dynamik: Auf den besten Bildern verbindet sich die Spannung auf den vollen Rängen mit dem Schwung der steilen Betonpiste und der Eleganz der Fahrer auf ihren filigranen Velos zu Ikonen der damals verbreiteten Tempobegeisterung.

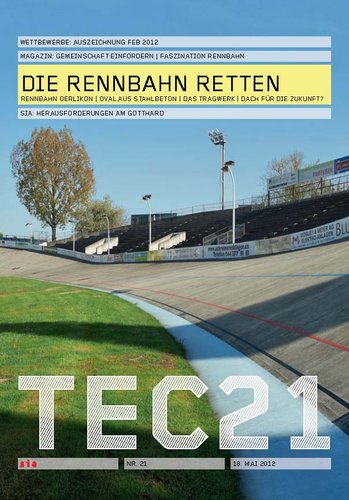

Aktuelle Aufnahmen der Rennbahn Oerlikon sind ganz anders. Sie zeigen die ruhige Weite des Betonovals, diesen eigentümlichen, in der Schweiz einzigartigen architektonischen Raum und offenbaren sein heute nicht ausgeschöpftes Potenzial.

Einen dritten, wiederum ganz anderen Eindruck vermittelt ein Besuch an einem Rennabend. Etwas von der prickelnden Rennstimmung von einst liegt durchaus noch in der Luft, doch ist die Gästeschar gut überblickbar und die Stimmung überaus friedlich. Das Publikum entlang der Bahn und an den Tischen unter den Bäumen hinter der Tribüne ist sozial stark durchmischt. Ob nun ein Sportwagen- oder nur ein Veloschlüssel in der Jackentasche klimpert – hier trifft man (und frau) sich zu einem Bier und einem Schwatz. Im immer schickeren Zürich wird das immer seltener.

Die Rennen finden in der warmen Jahreszeit wöchentlich statt, das Bahntraining täglich – und das seit 100 Jahren. Eine beeindruckende Konstanz. Sie beeindruckt noch mehr, wenn man erfährt, dass Rennbetrieb und Training seit Jahren dank dem unentgeltlichen Einsatz von über 30 Freiwilligen funktionieren.

Die offene Rennbahn Oerlikon wird diesen Sommer 100 Jahre alt. Das Bauwerk – das zeigen die Beiträge in diesem Heft auf – ist ein erhaltenswerter Zeuge der Baugeschichte, der Sportgeschichte und der Arbeiterfreizeitkultur. Doch es ist in Gefahr. Um die Rennbahn zu erhalten und ihr Potenzial besser zu nutzen, bräuchte es ihre Anerkennung als Baudenkmal, ein Konzept für eine multifunktionale Nutzung des Areals, eine denkmalgerechte Renovation – und vielleicht auch ein Regendach. So würde aus der Anlage mit Kultpotenzial ein Bijou.

Die Rennbahn Oerlikon braucht keine kommerzielle Mantelnutzung, sondern lediglich ein dichteres Angebot für vorhandene sportliche und soziale Bedürfnisse im Quartier und in der Stadt. Daneben gibt es auf dem Areal durchaus noch Platz für Neubauten, die die sportliche Nutzung aber nicht einschränken sollten, sondern sinnvoll ergänzen könnten.

Ruedi Weidmann

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Auszeichnung FEB 2012

08 MAGAZIN

Gemeinschaft einfordern | Faszination Rennbahn

14 GESCHICHTE UND ZUKUNFT DER RENNBAHN OERLIKON

Ruedi Weidmann

Die offene Rennbahn Oerlikon ist ein Zeuge der Bau- und der Sozialgeschichte und ein einmaliger architektonischer Raum.

19 EIN OVAL AUS STAHLBETON

Martin Grether

Der filigrane Stahlbetonbau der Rennbahn Oerlikon mit seiner ungewöhnlichen Geometrie entstand 1912 in nur fünf Monaten.

23 DAS TRAGWERK UND SEINE STATISCHE BERECHNUNG

Jürg Conzett

Die Rennbahn Oerlikon dokumentiert den Einfluss von Wilhelm Ritter auf das Schweizer Ingenieurwesen im 20. Jahrhundert.

26 EIN DACH FÜR DIE ZUKUNFT?

Jürg Vogel

Mit einem Regendach in Leichtbauweise liesse sich die Rennbahn ganzjährig nutzen und auch einfacher erhalten.

29 MESSE

30 SIA

Herausforderungen am Gotthard

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

Geschichte und Zukunft der Rennbahn Oerlikon

Um einen Sommerabend auf der offenen Rennbahn Oerlikon zu geniessen, muss man nicht Radsportfan sein. Das imposante Betonoval ist ein einmaliger architektonischer Raum und bietet ein ästhetisches Erlebnis. Diesen Sommer feiert die Rennbahn ihr 100-jähriges Bestehen. Namhafte Fachleute sehen in dem Bau ein Denkmal der Ingenieurbaukunst, der Sozial-, der Sport- und der Stadtgeschichte. Er hätte ein grosses soziales und symbolisches Potenzial. Doch er ist bedroht. Die Stadt Zürich als Besitzerin betrachtet das Areal bisher vor allem als Baulandreserve.

Die 1912 erbaute offene Rennbahn Oerlikon ist nach der Skeletonbahn (1885) und der Bobbahn (1904) in St. Moritz die älteste Sportanlage der Schweiz. Sie war eine der ersten Radrennbahnen aus Stahlbeton und gehört zu den frühen Beispielen unverkleideter Betonbauten. Die von aussen heute unscheinbare Anlage besteht aus einer 333.33 m langen und 9 m breiten Bahn aus Beton mit Steilwandkurven von bis zu 93% Neigung sowie Fahrerkabinen und Zuschauertribünen aus verschiedenen Bauphasen. Diese boten einst 11500 Zuschauern Platz, heute noch etwa 3000.[1] Bei trockenem Wetter trainieren von Mai bis September täglich Profis, Amateure und der Nachwuchs auf der Bahn, und jeden Dienstagabend finden Rennen statt. Bei den Fahrerinnen und Fahrern sind sie beliebt, auch amtierende Weltmeister und ausländische Profis nehmen teil.

Herzblut, Bier und Beton

Seit die Interessengemeinschaft Offene Rennbahn (Igor), ein Verein von Radsportfreunden, die Rennbahn unentgeltlich mit viel Herzblut betreibt, ist der Publikumsaufmarsch an den Dienstagabendrennen wieder grösser geworden – auch wenn er nicht an die Blütezeit der Bahnrennen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der Sechstagerennen in der Nachkriegszeit anknüpfen kann. Ein Abendrennen in Oerlikon (vgl. Kasten S. 18) ist ein eher meditatives Sportereignis: Angenehm füllt das Sirren der vorbeiziehenden Rennvelos die Gesprächspausen, die entstehen, wenn die Besucher auf den sonnenwarmen Betonstufen in ihre Bratwurst beissen oder ihren Schnauz ins Bier tauchen. Das Publikum ist eine Mischung aus Vorstadtgewerblern, szenigen Kulturschaffenden, alten Arbeitern, jungen Familien und Sporttreibenden, die friedlich einen Sommerabend geniessen. Im Betonoval, einem eigentümlichen, weiten, aber geschlossenen architektonischen Raum, löst das Flutlicht langsam die Abendsonne ab, während die Fahrer auf ihren Ehrenrunden zur immer gleichen Marschmusik aus den scherbelnden Lautsprechern ihr Siegerbouquet schwenken, das vom immer gleichen Blumenladen gespendet wird – kurz: Es ist ein Stück Heimat.

Letzte offene Rennbahn der Schweiz

Die Rennbahn Oerlikon hat aber auch grosse sportliche Bedeutung. Sie war und ist eine Talentschmiede. Elf Weltmeister hat sie hervorgebracht, darunter Hugo Koblet, Ferdy Kübler, Urs Freuler, Bruno Risi und den im benachbarten Seebach aufgewachsenen amtierenden Weltmeister Franco Marvulli. Acht Weltmeisterschaften fanden hier statt – mehr kann nur Paris verzeichnen. Doch dessen legendäres Vélodrome d’Hiver wurde, wie viele andere Radrennbahnen, abgebrochen. Hierzulande sind in den letzten Jahren zwei legendäre Bahnen verschwunden: 2001 die Holzbahn im Zürcher Hallenstadion und 2011 das offene Vélodrome in Lausanne (vgl. Kasten S. 14). Damit existieren in der Schweiz neben der offenen Rennbahn Oerlikon noch zwei Hallenbahnen: das von September bis Mai geöffnete «Vél d’hiv» im Sportzentrum Queue d’Arve in Genf mit einer 166.66 m langen Holzbahn und die 200-m-Holzbahn des Centre Mondial[2] in Aigle VS. Die Rennbahn Oerlikon ist die einzige, auf der regelmässig Rennen stattfinden, und die einzige, die meisterschaftstauglich ist und die sich für Steherrennen eignet. Bei dieser traditionellen, spektakulären Disziplin fahren die Fahrer im Windschatten schwerer Motorräder mit Tempi von bis zu 100km/h. Die Bahnen sind für den Radsport wichtig. Sie dienen dem Training und dem Aufbau des Nachwuchses auf Bahn und Strasse. Deshalb figuriert die Rennbahn Oerlikon im Bundesinventar der Sportanlagen von nationaler Bedeutung. Anfang 2013 soll in Grenchen das Vélodrome Suisse eröffnet werden. Das neue Radsport-Leistungszentrum mit einer gedeckten 250-m-Holzbahn wird aber laut dem Radsportverband Swiss Cycling die Rennbahn Oerlikon nicht ersetzen können. Auch mit Grenchen werde es noch zu wenig Radbahnen geben, vor allem in der Ost- und Zentralschweiz.

Erfolge, Krisen und bedrohte Existenz

Die Rennbahn Oerlikon entstand als Ersatz für die 1892 erstellte Radrennbahn in der Zürcher Hardau. Lokale Promotoren gründeten die Sportplatzgesellschaft Oerlikon und fanden nordöstlich des Zürcher Industrievororts einen Bauplatz, wo in fünf Monaten der pionierhafte Stahlbetonbau errichtet wurde (vgl. S. 19 und S. 23). Am 25. August 1912 fand das Eröffnungsrennen statt. Die neue Rennbahn stand vorerst ganz allein im Riedland. Ihre Projektierung löste das Quartierplanverfahren aus, und sie wurde zum Kernbau des Sport- und Messequartiers, das sich in der Folge entlang der Wallisellenstrasse entwickelte. Neben den Maschinen- und Waffenfabriken war sie es, die in den folgenden Jahrzehnten den Namen Oerlikon auf der ganzen Welt bekannt machte. Nach einer Durststrecke im Ersten Weltkrieg liessen in den 1920er-Jahren jedes Wochenende 10000 bis 15000 Zuschauer die Kassen klingeln, die Besitzerin konnte eine Dividende von 10% auszahlen.

Später schwankte der kommerzielle Erfolg. Wechselnde Besitzer versuchten ihr Glück, darunter Grundstückshändler, die am Bauland interessiert waren. Im Zweiten Weltkrieg drohte zum ersten Mal der Abbruch der Bahn. 1951 kaufte sie die Stadt Zürich – als strategische Baulandreserve. Seither folgen sich die Ideen für eine Überbauung, für eine Erweiterung der Züspa-Messehallen oder 1971 im Zusammenhang mit Plänen für olympische Winterspiele und den Bau einer U-Bahn. 1970 schrieb die Stadt einen Ideenwettbewerb für ein Kongresszentrum auf dem Areal aus. «Dieses ist zwar heute noch durch die offene Rennbahn an empfindlichster Stelle blockiert, doch kann der Abbruch dieser Anlage als sicher angenommen werden», hiess es in der Auslobung.[3] Es gab auch Ideen für ein Parkhaus und ein Hallenbad, in jüngster Zeit für ein Eishockeystadion. Konkret wurde es nie. Das städtische Stimmvolk hat mehrfach Projekte abgelehnt und so dem Fortbestand der Bahn den Vorzug gegeben.

Die Stadtregierung hingegen tat sich schwer damit. Nur wenige Stadtratsmitglieder bekundeten Sympathie für diesen Ort – Sozialdemokraten waren merkwürdigerweise nie darunter, obwohl doch Radfahren ein Arbeitersport, die Rennbahn ein Arbeitertreffpunkt und das 1934 eingemeindete Zürich Nord damals ein linkes Wählerreservoir war. Die Hallenstadion AG sorgte nun für den Betrieb der Bahn. Die der Witterung ausgesetzte Betonkonstruktion wurde mehrfach instand gesetzt. Am potenziellen Abbruchobjekt wurde aber jeweils nur das Nötigste gemacht, der historische Wert des Baus wurde dabei nicht berücksichtigt.

Ab 1971 betrieb eine Gruppe von freiwilligen Enthusiasten um den ehemaligen Radprofi Hans Maag die Rennbahn. Ihr Erfolg brachte die Stadt dazu, die Fahrbahn zu erneuern (vgl. S. 19). 1986 nahm die Stadt die Rennbahn in ihr Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte von kommunaler Bedeutung auf, als «hervorragendes Beispiel eines frühen Betonbaus» und «wichtigen Zeugen zürcherischer Sportarchitektur», der «zum internationalen Ruf Oerlikons beitrug»[4]. Doch 1990 entliess sie sie wieder daraus mit der Begründung, wichtige Bauteile seien irreparabel und abbruchreif, und ohne diese sei der Bau nicht mehr schutzwürdig.[5] Die Stadt liess darauf (als einzigen Teil) die Südkurventribüne entfernen. Laut Martina Vogel, Sprecherin des Hochbaudepartements, ist die Haltung der Stadt noch immer dieselbe: Das Engagement der Igor ist willkommen – ihr Vertrag soll bis 2014 verlängert werden –, aber die Stadt will keine grösseren Investitionen in die Bahn mehr tätigen.[6] Bei der letzten Zonenplanrevision wurde das 20000 m² grosse Areal der fünfgeschossigen Wohnzone W5 (kein Wohnanteil) zugeteilt. Deshalb wird sein Wert heute auf rund 50 Mio. Fr. geschätzt.[7] Das Sportamt bezahlt der Eigentümerin der offenen Rennbahn, der städtischen Immobilien-Bewirtschaftung (Immo), eine Jahresmiete von 140000 Fr. Die Igor als Untermieterin zahlt dem Sportamt eine Miete von 30000 Fr. pro Saison. Bei der Immo fallen zudem jährliche Unterhaltskosten von 50000 bis 100000 Fr. an. Dieser selbst gemachte Verwertungsdruck könnte mit einer Rückzonung in die Freihaltezone Typ C, in der die übrigen Zürcher Sportanlagen liegen, rückgängig gemacht werden. Damit wäre die Zukunft der Rennbahn als Sportanlage gesichert, ihr Betrieb und Unterhalt wieder planbar.

Kultpotenzial

Die Rennbahn Oerlikon liegt zwar dank der Igor nicht im Dornröschenschlaf, aber ihr Potenzial wird heute nicht annähernd genutzt. Das Bauwerk hat, denkmalgerecht restauriert, Kultpotenzial. Die Anlage würde sich für eine intensivere breitensportliche Nutzung eignen. In Zürich fehlen Einrichtungen für Radsportarten, die nicht auf der Strasse betrieben werden können – neben den Bahndisziplinen sind das Parcours für Velotrial, Pumptracks für Mountainbikes, Radballfelder usw. – sowie Inlinebahnen für Skatingdisziplinen. Sie könnten hier gut Platz finden.

Als Ort mit einer starken Identität im Zentrum eines dynamischen Stadtteils bietet sich die Rennbahn Oerlikon aber auch für Nutzungen im Bereich Soziokultur an. Schon jetzt ist ihre soziale Bedeutung als Treffpunkt gross. Die Funktion als Sport- und Quartierzentrum liesse sich aber intensivieren – warum nicht im thematischen Zusammenhang mit dem Velofahren? Die Stadt Zürich wird früher oder später eine breite Kampagne zur Förderung des Veloverkehrs lancieren müssen, denn dessen Anteil am Stadtzürcher Gesamtverkehr ist im Vergleich zu anderen Schweizer Städten viel zu tief. Die frisch renovierte Rennbahn würde einen praktisch wie symbolisch hervorragenden Ort für Kurse und Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene abgeben. Die kulinarische Dienstleistung des heutigen «Rennbahnstüblis» mit seiner Gartenwirtschaft könnte so ebenfalls auf die ganze Woche ausgedehnt werden.

Bauliche Verdichtung möglich

Auch wenn das historische Bauwerk erhalten bleibt, ist eine dichtere Bebauung des Areals möglich. 1912 beschrieb der Oerliker Gemeindeingenieur Johann M. Scheifele in dieser Zeitschrift die Planung und den Bau der Rennbahn. Er hatte dafür den Quartierplan entworfen und den Verlauf der Strassen bestimmt, die erst viel später gebaut wurden. Weitsichtig hat er dabei «die Disposition so gewählt, dass beim seinerzeitigen Ausbau des Bebauungsplanes, die Sportplatzanlage längs der Verkehrsstrassen durch Häusergruppen zugebaut werden kann, sodass die nicht zu vermeidende, unschöne Form der Rennbahnkonstruktion verdeckt wird[8].»Dieses Angebot ist bis heute nicht genutzt worden. Eine Nutzungsstudie und allenfalls ein Ideenwettbewerb könnten einen Nutzungsmix suchen und eine geeignete bauliche Verdichtung vorschlagen, die den Radsport nicht einschränken, der Quartier- und Stadtbevölkerung dienen und sich mit einem denkmalgerechten Erhalt des Baus vertragen. Die Stadt Zürich, die bereits zu viele Zeugen ihrer industriellen Vergangenheit geopfert hat, käme so zu einem weitherum einmaligen, mit Geschichte aufgeladenen Ort. Ingenieur Scheifele schloss seinen Artikel 1912 mit einem Wunsch, der offensichtlich 100 Jahre lang gewirkt hat und hiermit an gleicher Stelle erneuert sei: «Möge ein guter Stern über dem Betrieb der Sportplatzanlage walten, damit auch diejenigen, die grosse finanzielle und geistige Opfer nicht gescheut haben, die wohlverdiente Anerkennung finden.»[9]

Anmerkungen:

[01] Die Angaben zur Geschichte des Bahnsports stammen, wo nicht anders angegeben, aus: Rennbahn Oerlikon, Zürich 2012

[02] TEC21 40/2003, S. 6–12

[03] «Überbauung Wallisellenstrasse in Zürich-Oerlikon» in: Schweiz. Bauzeitung 33/1970, S. 751

[04] Stadtratsprotokoll 24.1.1990, Geschäft Nr. 29

[05] ebd.

[06] Vgl. auch Sportstättenstrategie der Stadt Zürich, Strategiebericht zum Sportstättenbau der Jahre 2010 bis 2014, Stadtratsbeschluss vom 30.9.3009

[07] Angaben zu den Finanzen von Patrick Pons, Sprecher des Schul- und Sportdepartements

[08] M. Scheifele: «Die Radrennbahn von Zürich-Oerlikon» in: Schweiz. Bauzeitung 1912, 2. Bd., S. 305.

[09] ebd., S. 336TEC21, Fr., 2012.05.18

18. Mai 2012 Ruedi Weidmann

Ein Oval aus Stahlbeton

Vor hundert Jahren entstand die offene Rennbahn Oerlikon als elegante und schlanke Stahlbetonstruktur, weil sich die ursprünglich projektierte Ausführung in Stampfbeton nicht realisieren liess. In fünf Monaten wurde die Anlage mit ihrer geneigten, steilen Fahrbahn und filigranen Bindern errichtet. Dabei betraten die Ausführenden bei den Belastungsannahmen und den Berechnungen, aber auch beim Betonbau immer wieder Neuland.

Weil die Zürcher Radrennbahn in der Hardau im Jahr 1911 einer Kiesgrube weichen musste, wurde für das Austragen der damals äusserst beliebten Radrennen umgehend ein Ersatzbau in der Gemeinde Oerlikon projektiert.1 In noch weitgehend unbebautem und landwirtschaftlichem Umfeld konnte ein Baugelände erworben werden, das allerdings in einem leicht sumpfigen Bereich lag (der heutige Kühriedweg verweist auf die damalige Situation). Beim Neubau stützten sich die Promotoren auf ein Projekt des im Entwurf von Radrennbahnen erfahrenen Architekten Richard Ludwig aus Leipzig. Dieser sah eine Konstruktion vor, bei der eine auf Dammschüttungen aufgebrachte Schicht aus Stampfbeton die Fahrbahn bildete. Damit liess sich die komplizierte Geometrie mit ihren steilen Kurven relativ einfach erstellen. Zudem war die Fahrbahn bei dieser Ausführung nur den bescheidenen Druckkräften der Rennräder ausgesetzt. Bald stellte sich indes heraus, dass diese Konstruktion zu aufwendig und zu unsicher war. Denn aufgrund des ebenen Geländes hätte sehr viel Schüttmaterial über zu weite Strecken herbeigeführt werden müssen, was hohe Kosten bedingt hätte. Die angestrebte kurze Bauzeit – der Bau begann im März, die Eröffnung war für Mitte Juli 1912 geplant – hätte zudem für die Konsolidation der Schüttungen nicht ausgereicht, sodass erhebliche Setzungen und damit Beschädigungen der Fahrbahn zu befürchten waren. So entschloss man sich auf Rat von E. Rathgeb, Chefingenieur der Berliner Firma Wayss & Freitag, eine Konstruktion in Stahlbeton zu errichten. Diese sollte nur teilweise auf dem Terrain, vor allem aber auf sicher fundierten Bindern ruhen. Die Bodenuntersuchung stützte diesen Entscheid, ergab sie doch, dass die Versumpfung nur oberflächlicher Natur und das anstehende Material bereits auf rund zwei Metern Tiefe standfest genug war.

Das Fahrtempo bestimmt die Geometrie

Die 1912 gebaute Radrennbahn ist 333.33 m lang, sodass drei Runden einem Kilometer entsprechen. Sie weist eine 9 m breite Fahrbahn auf und setzt sich aus zwei gut 36 m langen Geraden, zwei kreisbogenförmigen Kurven und vier Übergangsbereichen zusammen. Aufgrund der hohen Fahrgeschwindigkeiten, die sich mit den immer leichter gewordenen Fahrrädern erzielen liessen, mussten die Kurven so gestaltet werden, dass die Zentrifugalkraft möglichst senkrecht zur Fahrbahn wirkte, damit die Fahrer nicht zu treten aufhören mussten oder aus der Kurve getrieben wurden. Ludwig berechnete mit einer mittleren Geschwindigkeit von 50km/h und einer maximalen von 90km/h in einem Raster von 2 m Kantenlänge die Lage jedes Rasterpunkts der Bahn. Daraus ergaben sich die Geometrie der Kurven sowie die maximalen Überhöhungen des äusseren gegenüber dem inneren Fahrbahnrand von über 6 m. Das hätte in der Kurve zu einer sehr hohen Aussenkante und im Übergangsbereich zu einer zu starken Steigung geführt. Daher wurden auch die geraden Fahrbahnteile mit einem Quergefälle von rund 10° ausgeführt und zusätzlich die Innenkanten der Bahn in den Kurvenbereichen um fast 1 m abgesenkt.

In konstruktiver Hinsicht ruht die Fahrbahn zum grössten Teil auf Bindern, nur ein kurzer Abschnitt liegt direkt auf dem Terrain auf. Ursprünglich hätten wenigstens die Übergangsbereiche auf Dammschüttungen ruhen sollen, was sich angesichts der schlechten Qualität des Aushubs vor Ort aber verbot. So wurden auch diese auf Bindern erstellt, die auf dem tragfähigen Untergrund in rund 2 m Tiefe fussen. Die Binder bestehen aus einem Zweigelenkrahmen, der dem Quergefälle der Fahrbahn entsprechend geneigt ist. In den Kurvenbereichen nehmen Neigung und Höhe dieser Bogen sukzessive zu; zudem wird die Konstruktion in den Kurven im ihrem oberen Knoten noch um einen Kragarm ergänzt, der die dreistufigen Kurventribünen trägt (unten rechts auf Abb. 1).

Belastungsannahmen selbst entwickelt

1912 gab es keine Normen, denen man die gesuchten Lastannahmen hätte entnehmen können. Das ausführende Zürcher Unternehmen Sander & Co., das auch für die Statik verantwortlich zeichnete, musste daher die zutreffenden Überlegungen selber anstellen. Deren Oberingenieur Jaro Polivka berücksichtigte als ständige Lasten das Eigengewicht, Schnee- und Windlasten sowie im Bereich der Kurventribünen mit ihren Sitzplätzen eine Nutzlast von 300kg/m2. Zur Ermittlung der Verkehrslasten betrachtete er die schwersten Fahrzeuge, die Motorräder der Steher-Rennen, bei denen ein Motorrad dem Radfahrer vorausfährt und für Windschatten sorgt. Ein Motorrad mit Lenker setzte er mit 200 kg ein, wobei er diese Last zur Berücksichtigung der dynamischen Beanspruchung mit dem Faktor 1.5 multiplizierte. Ferner nahm er an, dass nicht mehr als drei Fahrzeuge gleichzeitig denselben Bahnquerschnitt passieren konnten. Da sich in den Kurven zur vertikalen Komponente eine horizontale aus der Zentrifugalkraft addiert, war auch diese zu berücksichtigen, zumal sie mit zunehmender Geschwindigkeit und abnehmendem Kurvenradius steigt und eine beträchtliche Grösse erreicht. Aufgrund der von Ludwig definierten Geometrie wurde so die Geschwindigkeit ermittelt, bei der die Resultierende aus Eigengewicht und Zentrifugalkraft senkrecht zur Fahrbahnebene wirkte. Diese senkrecht wirkende Resultierende entsprach der maximalen Lastannahme pro Fahrzeug für die anschliessenden Berechnungen von Fahrbahnplatte und Bindern (vgl. den Beitrag von Jürg Conzett S. 23). Sicheres Betonieren der Steilwände

Am 6. April 1912 konnte bereits mit den Betonarbeiten begonnen werden. Dazu wurden die dreieckförmig aufragenden, nur 20cm breiten Binder fortlaufend geschalt, bewehrt und betoniert (Abb. 2–3). Die bloss 8 cm starke Fahrbahn bestand aus insgesamt zwölf durch Dilatationsfugen getrennten Abschnitten, die keine weiteren Betonierfugen aufweisen sollten. Daher wurden diese Abschnitte von je rund 350 m² Fläche stets in einer Etappe betoniert, was rund zehn Stunden in Anspruch nahm. Diese Arbeiten waren aber nicht nur in den flacheren Abschnitten zu erledigen, sondern auch in den steilen Kurvenbereichen, wo das Quergefälle bis zu 93% beträgt! Hier verwendete das Bauunternehmen eine Konterschalung aus jeweils 60cm breiten Bändern, die einen Abstand von 30cm unter sich aufwiesen. Durch diese Öffnungen wurde der Beton in die darunterliegenden 60cm eingebracht, bevor auch sie geschlossen wurden und die weitere Betonage durch die nächstobere Öffnung erfolgte. Damit entzogen sich jeweils nur höchstens 90cm breite Bereiche der direkten Kontrolle, was nicht nur für gute Resultate sorgte, sondern auch dasselbe Arbeitstempo wie in den flachen Bereichen zuliess. Um die für die hohen Tempi notwendige Ebenheit zu erzielen und unvermeidbare Unregelmässigkeiten bei der schwierigen Schalgeometrie auszugleichen, erhielt die Fahrbahn abschliessend einen rund 2.5cm dicken Zementüberzug.

Nicht rundum geglückte Instandsetzung

Wohl wurde Ende der 1920er-Jahre einmal über eine Überdachung der Rennbahn nachgedacht; das in unmittelbarer Nachbarschaft gebaute Hallenstadion bedeutete aber das Ende dieser Pläne. So blieb die Bahn mit ihren filigranen Bauteilen und nur sehr dünnen Bewehrungsüberdeckungen Wind und Wetter ausgesetzt, bis ihr Zustand so bedrohlich war, dass eine Instandsetzung unausweichlich wurde. Diese 1978 bis 1980 durchgeführten Arbeiten erfolgten aber in einer Zeit, in der nicht mehr das Material teuer war, sondern die Arbeitskosten. Daher lag der Fokus der Arbeiten auch nicht auf der Beibehaltung der filigranen Struktur. Die bestehende Fahrbahn wurde als verlorene Schalung für die neue, darauf aufbetonierte Fahrbahn verwendet, und die höheren Nutzlasten wurden aus den Aufbauten mit Ausfachungen der Zweigelenkrahmen und zusätzlich angebrachten Stahlstützen aufgenommen. Weil die neue Fahrbahnoberfläche aufgrund eines ungeeigneten Bauvorgangs zu grosse Unebenheiten aufwies, erhielt die Rennbahn Oerlikon gleich anschliessend sogar noch einen dritten, den heutigen Belag. Und doch: Wer die Bahn von oben betrachtet, den schlägt ihr Oval ungebrochen in Bann, und wie vor hundert Jahren beeindruckt die Steilheit der Kurven. Wer sich indes für die ursprüngliche, an- und auch durchaus wagemutige Tragstruktur interessiert, wird derzeit leider nur an wenigen Stellen fündig.TEC21, Fr., 2012.05.18

18. Mai 2012 Martin Grether