Editorial

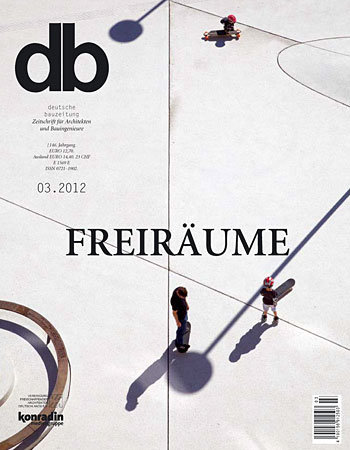

Als verbindendes und vermittelndes Element, als wesentlicher Baustein innerhalb des Stadtgefüges und als Begegnungsstätte kommen dem öffentlichen Raum wichtige Funktionen innerhalb der Stadt zu. Plätze, Straßen und Parks sind nicht einfach funktionale Flächen, sondern bestimmen durch ihre Gestaltung und im Zusammenspiel mit Baukanten und -höhen die Qualität und die Identität eines Ortes und können als Impulsgeber im positiven wie negativen Sinne wirken. Doch was macht öffentliche Freiräume zu Impulsgebern und was macht eine qualitätvolle Gestaltung aus? Die von uns für dieses Heft ausgewählten und kritisch betrachteten Projekte in Bilbao, Berlin, Innsbruck, Kopenhagen und Paris liefern vor dem Hintergrund ganz unterschiedlicher Rahmenbedingungen vielfältige Antworten auf diese Fragen. | Ulrike Kunkel

Grün statt Gleis

(SUBTITLE) Park am Gleisdreieck in Berlin

Ein »Park neuen Typs« sollte mit dem kürzlich eröffneten, ersten Teil des Berliner »Parks am Gleisdreieck« entstehen. Auch wenn seine Gestaltung als inszenierter Kontrast zwischen Weite und Dichte, historischen Spuren und zeitgenössischem Design nicht gänzlich neu ist, fügen sich diese Gegensätze hier doch außergewöhnlich gut zu einem abwechslungsreichen und dennoch harmonischen Landschaftsbild zusammen.

Wo früher Eisenbahnzüge zur Versorgung der Reichshauptstadt rollten, wird heute Fahrrad gefahren, spazieren gegangen und geskatet. Im September 2011 wurde in der Berliner Innenstadt der 18 ha große Ostteil des »Parks am Gleisdreieck« eröffnet. Der genauso große Westteil soll im kommenden Jahr fertiggestellt werden. Die einst unzugängliche Gleisinsel wird damit öffentlich, dennoch prägen bis heute der Hochbahnhof Gleisdreieck und die ICE-Trasse mit Tunneleinfahrt das Bild des Geländes. Hier sollte nach den städtebaulichen Planungen des 19. Jahrhunderts ein zentraler Schmuckplatz des »Generalzugs«, der markanten Ost-West-Straßenverbindung entstehen. Stattdessen wurde das Gelände zunächst Teil des Berliner Eisenbahnnetzes. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Einstellung des Bahnverkehrs an dieser Stelle breitete sich über Jahrzehnte urbane Wildnis aus. In den 60er Jahren wurde dort die Westtangente als Teil der Berliner Stadtautobahn geplant, später, nach Bürgerprotesten, eine Grüntangente als Nord-Süd-Verbindung von Tiergarten und Stadtrand. Nach der Wiedervereinigung nutzte zunächst die Baulogistik der Bauvorhaben am Potsdamer und Leipziger Platz das Gelände. Und schließlich standen 24 Mio. Euro aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aus diesen Bauprojekten für Grunderwerb, Planung und Bau eines neuen Parks zur Verfügung.

Grundlage für den 2005 durchgeführten, zweistufigen, landschaftsplanerischen Wettbewerb waren umfangreiche Bürgerbefragungen. Die Anwohner der umliegenden, stark verdichteten Altbauquartiere wünschten sich attraktive Freiräume mit vielfältigen Nutzungsangeboten. Gleichzeitig sollten die wertvollen Spuren der Eisenbahngeschichte und die geschützten Biotopflächen erhalten bleiben sowie darüber hinaus der Park mit neuen Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen an das umgebende Stadtgebiet angebunden werden. Außerdem sollte ein Bürgerpark mit Flächen für eine selbstständige Nutzung durch die Anwohner entstehen. Die z. T. sehr divergierenden Wünsche – Ruhe und Erholung, Sport und Aktivität – hatten eines der wichtigsten Wettbewerbsziele zur Folge – den Entwurf eines Parks mit einem klaren Gestaltungsrahmen, der Orientierung bietet und dennoch vielfältige Nutzungsmöglichkeiten offen hält.

Dichter Rahmen und »grüne Pause«

Die Wettbewerbsgewinner vom Berliner Atelier LOIDL erreichen dieses Ziel, indem sie das Gelände klar in Dichte und Weite, intensiv genutzte und ruhige Bereiche gliedern. Baumbestandene Promenaden als Rahmen laden zum Flanieren und Verweilen ein und nehmen außerdem die verschiedenen »Aktionsflächen« auf – anwohnernah im Osten Kinderspielplätze, Naturerfahrungsraum und interkulturelle Gemeinschaftsgärten; abgeschieden im Westen das Sportgleis mit Skatepark, Ballfeldern und Radfahrfernweg. Das Parkinnere bilden ein Wäldchen, geheimnisvolle Wildnis aus Spontanvegetation, und die »Kreuzberger Wiese« als großzügige Lichtung, die »grüne Pause«. Kontrastreich wechseln sich auch die verschiedenen Vegetationsflächen ab – intensiv genutzter Rasen in den Randbereichen der Lichtung, extensive Salbeiwiese im Innern, Schotterflächen mit Trockenvegetation entlang der Bahntrasse.

Nach eigener Aussage räumt das Atelier LOIDL »dem Neuen mehr Wichtigkeit« ein »als der Eisenbahngeschichte oder dem Naturmythos«. Trotzdem sind es die erhaltenen Zeugnisse der Vergangenheit, Prellböcke, Gleiswaagen, Laderampen, Kopfsteinpflasterbeläge, Stellwerke, Spontanvegetation, die dem Park seinen eigenen, individuellen Charakter geben. Zur Bahngeschichte gehören auch die denkmalgeschützten Brücken am Südende des Parks, die Yorkbrücken, die zukünftig zum sich anschließenden Erweiterungsteil, dem »Flaschenhals«, führen sollen.

Dort kann man gut erkennen, dass der Park auf einem ca. 5 m hohen, einst aufgeschütteten Plateau liegt. Die hier verlaufende, das Plateau durchschneidende Yorkstraße ist am Parkeingang zu einem kleinen Platz aufgeweitet worden. Auch für den Eingang zum Flaschenhals ist diese wohltuende Weitung des engen Straßenraums geplant. Die Zukunft der Brücken und damit der niveaugleichen Verbindung der beiden Parkteile ist dagegen leider noch ungeklärt.

Sie gehören der Deutschen Bahn, die bisher kein Geld für eine Sanierung zur Verfügung stellen will.

Park der zwei Geschwindigkeiten

Erschlossen wird der Park mit einem System von geradlinig verlaufenden Wegen unterschiedlicher Materialien und Nutzungscharakteristik. Blass-rot gefärbte, großformatige Betonplatten umlaufen die weite »Rasenfreiheit«, höhengleich mit dem Rasen oder als Sitzkante ausgebildet. An besonderen Stellen weiten sie sich zu Terrassen aus geschliffenem, roten Gussasphalt.

Einen zweiten großen Rahmen, der die unterschiedlichen Parkteile zusammenbindet, bilden die bis zu 6 m breiten Ortbetonwege mit ihrer von der Schalung gezeichneten, hellen Oberfläche als Hauptwegeverbindungen in Ost-West- bzw. Nord-Süd-Richtung.

Ergänzt wird dieses Hauptwegesystem durch 3 m breite Asphaltwege für die direkte, schnelle Querung und sportliche Nutzung des Parkraums. Ein »Park der zwei Geschwindigkeiten« sollte so entstehen. Durch die verschiedenen Materialien und Oberflächen ist tatsächlich ein an sinnlichen Erfahrungsmöglichkeiten reiches Wegesystem entstanden, auf dem man sich als Besucher sinnvoll und klar geleitet fühlt. Die verschiedenen Fortbewegungsarten und -geschwindigkeiten finden in der Regel genug Platz. Nur an einigen wenigen Stellen brechen die Wege ab und zwingen zu Umwegen. Gelegenheit zum Ausruhen bieten die Sitzkanten entlang der Wiesen, einzeln stehende Betonbänke und die bis zu 80 m langen Bankskulpturen aus Accoya-Schichtholz. Robust und einfach, aber dennoch einladend wirken diese. Für nächtliche Beleuchtung sorgen die linear entlang der Hauptwege angeordneten, abknickenden Lichtmasten, die ebenfalls vom Atelier LOIDL gestaltet wurden. Die robuste und dennoch abwechslungsreiche Gestaltung ist die Stärke dieses Parks, die auch den hohen Besucherzahlen seit Eröffnung standhielt. Intensiv diskutiert wurde seither über Probleme mit Müll und Graffiti. Zurückzuführen sind diese jedoch mehr auf die hohen Nutzerzahlen und damit die Beliebtheit, denn auf Verwahrlosung.

Auch Nutzungskonflikte sind bisher weitgehend ausgeblieben. Ob das auch in der kommenden Saison, der ersten kompletten, so bleibt, ist abzuwarten – Hundeauslauf- oder Grillplätze z. B. sind nicht vorgesehen. Und spätestens 2013 wird es eng am schmalen Übergang zum Westteil, wenn sich alle Besucher – Spaziergänger, Skater und die Benutzer des Fernradwegs – diesen teilen müssen.

Ausgerechnet die Brücke in Verlängerung des »Generalzugs«, die die verschiedenen Stadtgebiete zusammenführen und beide Parkteile direkt verbinden sollte, ist den Sparzwängen zum Opfer gefallen. Dennoch ist schon heute aus der vormals einsamen, eine belebte und beliebte grüne Insel geworden, die urbane Wildnis und gebaute Natur, zeitgenössische Gestaltung und historische Spuren, Dichte und Weite gelungen und anregend miteinander verbindet.db, Mi., 2012.02.29

29. Februar 2012 Carsten Sauerbrei

Zerklüftete Passagen zum Fluss

(SUBTITLE) Plaza Pormetxeta in Barakaldo, Grossraum Bilbao (E)

Es hätte auch einfach eine Bahnüberführung werden können. Doch was drei junge spanische Architekten 2001 im Europan-Wettbewerb entwarfen und schließlich realisierten, ist eine spannende Abfolge multifunktionaler Räume am Übergang von der Stadt zum Fluss. Hat das scharfkantig, coole Design auch seine Tücken, zum maroden Ort passt die Plaza durchaus; sie ist ein markanter Aufbruch zu neuen Ufern.

Die 100 000 Einwohner-Stadt Barakaldo, auf halbem Weg zwischen Bilbao und der Atlantikküste gelegen, stand nach dem Niedergang ihrer Stahlindustrie in den 90er Jahren vor großen Veränderungen: Ein seit dem 19. Jahrhundert versperrter, 40 ha großer Uferstreifen entlang des Nervion wird seither als neuer Stadtteil entwickelt. Mit Unterstützung des EU-Programms URBAN und der staatlich-regionalen Organisation Ria 2000 versucht die Stadt vom »Bilbao- Effekt« zu profitieren. In der Nachbarstadt haben weitsichtige öffentliche Investitionen in neue Infrastruktur (Öffnung zum Flussufer, Bau einer Metro) und markante Architektur (besonders, aber längst nicht nur, das Guggenheim Museum von Frank O. Gehry von 1997) aus der rostenden Hafenstadt ein Touristenziel erster Güte werden lassen. Nun schließt Barakaldos Uferquartier eine der letzten Lücken in der neuen Bandstadt entlang des Flusses.

20 m Höhenunterschied für Klippen und Höhlen

Eine Barriere zwischen der alten, am Hang gelegenen Stadt und der Uferzone bildet aber weiterhin die Trasse der Vorortbahn. Im Bereich der neuen Plaza schafft der Entwurf der drei Architekten den mit 20 m Höhenunterschied verbundenen Sprung über die Bahn allerdings mit spielerischer Leichtigkeit: Eine artifizielle Landschaft aus Rampen, Terrassen, Toren und Balkonen führt mäandernd hinüber, öffnet und verstellt im Wechsel den Blick auf Stadt und Fluss, bildet metallene Klippen und Höhlen, um schließlich in einem Platz zu Füßen der umgenutzten alten Stahlwerksverwaltung zu münden, wo rostige Pergolen Spielinseln überwölben.

Nun sind solch spitzwinklig-polyedrische Gebilde nichts Neues mehr, seit CAD-Programme nach Belieben »Faltungen« generieren, berechnen und baubar machen. Ein gewisser anti-modischer Reflex ließ beim Autor erst nach, als er selbst über diese komplexen Klippen schritt. Die künstliche Landschaft verlockt tatsächlich dazu, dem bunten hexagonalen Pflaster zu folgen und aus der engen Stadt oder dem tristen Bahnhof hinüberzugehen ins Offene. Unterwegs auf den Rampen bieten sich immer wieder Räume zum Verweilen, um aus der Deckung der metallenen Rahmen voraus- oder hinabzuschauen auf das Treiben der Stadt und das träge Gleiten des Flusses, wo ein kleiner neu gestalteter Bootsanleger auf Passagiere wartet.

Schräge Flanken, scharfe Kanten

Regnet es, und das ist im Norden Spaniens gar nicht so selten, erweisen sich die von Weitem so trutzigen Überhänge indes als durchlässig für Nässe, denn die vieleckigen Volumen bestehen – auf einer tragenden Basis aus Beton – aus geschlitzten und schräg aufgebogenen Aluminiumplatten, die von einem leichten Stahlfachwerk gehalten werden. Edelstahlschienen bilden die scharfen Grate, an denen die Aluplatten sichtbar verschraubt sind.

Bei den changierenden kristallinen Oberflächen, die je nach Blickwinkel geschlossen wie Stein oder durchsichtig wie Schleier wirken und zudem nachts von (plump) aufgesetzten LED-Strahlern in ein kaltes Licht getaucht werden, hatten die Architekten offenbar die amorphen Gesteinsformationen der Umgebung mit ihren Eisenerzminen im Sinn, und auch nautische Assoziationen gab es im Team.

An dieser »Küchenreiben ähnlichen« Oberflächengestaltung stoßen sich viele Leute vor Ort, im übertragenen und im Wortsinn: Spielende Kinder verletzten sich schon an den scharfen Kanten. Zudem erschienen die schrägen Brüstungen der Bauaufsicht zu einladend für kleine Kletterer – sie ließ davor reguläre Metallgeländer errichten. Das sieht nicht nur unschön aus, es konterkariert auch die Idee von der belebten, fließend modellierten Brücke, wo die Leute auf runden Sitzhölzern verweilen sollen. Dieses erwünschte »Herumlungern« wird nun gerade an den interessanten Stellen unterbunden. Skater nutzen die Rampen aber offenbar gern, auch für Ballspiele bieten sich die geschützten Terrassen an. Erste Dellen im weichen Blech und Graffiti zeugen von weniger willkommenen Besuchern.

Prekärer Platz unter künstlichen Bäumen

Auf der eigentlichen Plaza zu Füßen des Übergangs, wo um das ehemalige Verwaltungsgebäude des Stahlwerks herum Platz zum Verweilen und Spielen geschaffen wurde und künftig auch Ladenfläche sowie die Abfahrt in eine Tiefgarage vorgesehen sind, dort also finden sich dann doch noch echte Felsen: Als reizvoller, auch vom differenzierten Beleuchtungskonzept unterstrichener Kontrast zum glatten, kalten, Patina-freien Metall sind die hölzernen Bänke auf Brocken aus roh gebrochenem Stein befestigt.

Und, weitaus kontroverser: Die in rostigem Cortenstahl ausgeführten »Bäume« – wie die kranartigen Leuchten eine Reverenz an das aufgelassene Stahlwerk an dieser Stelle – sind mit grobem Schotter belegt, der allein von einem Maschendrahtgeflecht gehalten wird.

Der so erzielte Schattenwurf mag dem von Bäumen tatsächlich ähneln; das bereits nach kurzer Zeit starke Durchhängen der schweren Netze weckt aber nicht eben Vertrauen in diese reizvolle Konstruktion. Architekt Javier Peña Galiano betont, es handle sich bei dem Geflecht um ein Schweizer Spezialprodukt, und fürchtet keinen fatalen Schaden an dieser Stelle. Doch wer wird seine Kinder hier guten Gewissens spielen lassen?

So verwundert nicht, dass die Meinungen über die Plaza vor Ort überwiegend ablehnend sind. »Tonto«, albern und dumm, sei die Gestaltung, und mit fast 10 Mio. Euro viel zu teuer, ist zu hören.

Doch haben das die Leute von Gehrys Guggenheim Museum, Calatravas Brücke oder Norman Fosters Metrostationen anfangs nicht auch gesagt? Inzwischen nennen sie die muschelförmigen Abgänge zur Metro liebevoll »Fosteritos« (Fosterchen) und promenieren sonntags stolz ihren Fluss entlang.

Vernetzung mit Nebenwirkungen

Die Plaza, das sei etwas für die Touristen, murrt man in Barakaldo. Und sicher haben die unerfahrenen Architekten aus dem sonnigen Murcia und Madrid die baskischen Eigenarten teilweise falsch eingeschätzt und beim Umsetzen ihres urbanistisch wie plastisch überzeugenden Konzepts zu unbefangen experimentiert.

Anscheinend mangelte es den zahlreichen beteiligten Akteuren der Operation auch am Willen zur Verständigung. Doch funktional ist sie, die neue Plaza Pormetxeta, bequem zu begehen – und unverwechselbar: Fremd und verlockend liegt sie vor der Stadt, eine schimmernde Landmarke im gesichtslosen Siedlungsbrei, die, wenn der Immobilienmarkt wieder anzieht, noch durch einen 80 m hohen gläsernen Turm ergänzt werden soll. Er war von Anfang an Teil des Entwurfs und erinnert ebenfalls entfernt an einen Kran. Im Kern ist die Plaza Pormetxeta jedoch kein weiteres Objekt, sondern ein verbindender Raum, der einen andersartigen Blick auf die einzigartige Topografie der Nervion-Mündung eröffnet. Wie der viel zitierte Bilbao-Effekt lehrt, sind es heutzutage eben auch solche »geliehenen«, oft skurrilen Identitäten, die Orte prägen, Aufsehen erregen, und »Platz machen« in den Köpfen und in den Städten für neue, übergreifende Ideen. Was ist dagegen schon eine Bahnüberführung?db, Mi., 2012.02.29

29. Februar 2012 Christoph Gunßer