Editorial

Nachdem die Brauerei Hürlimann im Zürcher Engequartier 1997 ihre Produktion einstellte, liessen die Besitzerin PSP und die Denkmalpflege der Stadt Zürich das Nutzungspotenzial auf dem rund 64 000 m² grossen Areal abklären. Vier Planungsteams eruierten Ideen für die Produktions-, die Verwaltungs- und die Wohnbauten. Althammer Hochuli Architekten und die Innenarchitektin Ushi Tamborriello erhielten mit ihrem Entwurf den Zuschlag, die Kerngebäude in ein Hotel und ein Bad umzubauen. Die planerische und fachliche Umsetzung des architektonischen Konzeptes ist in mehrfacher Hinsicht für künftige Planungen ähnlicher Anlagen bedeutungsvoll. Gemeinsam mit der Zürcher Denkmalpflege setzten die Beteiligten an diesem Areal exemplarisch das kooperative Planungsverfahren um. Es ist auf Konsens und freiwillige Zusammenarbeit von Partnern, meist der Stadt und privaten Grundeigentümern, ausgerichtet.

Das Verfahren ist heute bei vergleichbaren Projekten Standard in der Stadt Zürich. Weiter zeigt der Umbau, dass es durchaus möglich ist, zeitgemässe Anforderungen an die Architektur mit denkmalpflegerischen Anliegen zu vereinbaren. Im Fall des Hürlimann-Areals liess sich sogar mehr umsetzen, als die Denkmalpflege forderte: Die zu Beginn der Planung vorgeschlagene Auskernung des Sudhauses wurde verworfen, und man beschloss, möglichst viel der bestehenden Bausubstanz in den Umbau zu integrieren (vgl. «Wellness in der Brauerei»). Die mit dieser Grundbedingung verbundenen Einschränkungen eröffneten den Architekten und der Innenarchitektin – so kontrovers es klingt – auch einen entwerferischen Spielraum (vgl. «Wir sahen uns als Spurensucher»). In dem so erhaltenen historischen Kontext finden kreative und eigenständige architektonische Elemente wie das Dachbad, der Lichtschacht und das Restaurant im Spa Platz (vgl. «Schlund über Gewölbe»).

Alternativen zu üblichen Konstruktionen suchten auch die Bauphysiker. Die alten Sandsteingewölbe waren wichtiger Bestandteil des Innenraumkonzepts. Sie sollten also weder von einer Innendämmung noch von einer Abdichtung verdeckt werden. Rechnerische Nachweise und Messungen bewiesen, dass das nackte Sandsteingewölbe zusammen mit dem Erdreich den bauphysikalischen Anforderungen genügt (vgl. «Über einen Umweg ans Ziel»).

Nachdem zuvor auf dem Areal verschiedene grössere Neubauten erstellt worden waren, zeigt die gelungene Transformation der Kernanlage, dass die industrielle Vergangenheit durchaus Bestandteil eines zeitgenössischen Dienstleistungszentrums sein kann.

Danielle Fischer, Clementine van Rooden

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Zwei neue Plätze für Basel | Sport- und Begegnungscenter Savognin

08 PERSÖNLICH

Leserbrief | Ämter und Ehren

10 MAGAZIN

New Museums in Spain | Gemeinsam stärken | Anschauungsunterricht | Hausinstallationen für E-Fahrzeuge | Eins, zwei, drei – Anza!

18 WELLNESS IN DER BRAUEREI

Martina Jenzer

Denkmalpflege: Die Umnutzung des Hürlimann-Areals in Zürich ist beinahe abgeschlossen. Entstanden ist ein Stadtteil mit sichtbarer industrieller Vergangenheit.

22 SCHLUND ÜBER GEWÖLBE

Danielle Fischer

Architektur: Während beim Umbau der Keller und der Hotelzimmer die historische Bausubstanz die Innenarchitektur prägte, erhalten die Eingriffe in die oberen Etagen einen eigenständigen Ausdruck.

26 «WIR SAHEN UNS ALS SPURENSUCHER»

Clementine van Rooden, Danielle Fischer

Interview: Der Umbau der Brauereigebäude in ein Hotel und in ein Spa forderte von der Planerschaft viel Flexibiliät. TEC21 sprach mit René Hochuli und Ushi Tamborriello.

30 ÜBER EINEN UMWEG ANS ZIEL

Emil Giezendanner

Bauphysik: Das Dietfurter Büro Baumann Akustik und Bauphysik wies nach, dass das Sandsteingewölbe im Spa die Anforderungen der Innenarchitektur erfüllt.

33 SIA

Fort- und Weiterbildung | Wer verantwortet Baukultur? | Verdichtung = Gestaltung von Nähe | Aus den Sitzungen SIA–EnDK/SIA–BFE | Erste Energieingenieure diplomiert | Kommission SIA 384 sucht Präsident/in

39 PRODUKTE

45 IMPRESSUM

46 VERANSTALTUNGEN

Wellness in der Brauerei

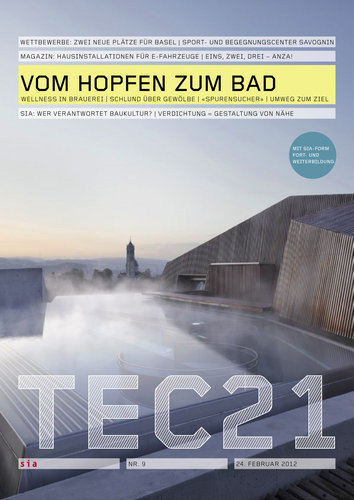

Die Umnutzung des Hürlimann-Areals in Zürich ist fast abgeschlossen. Entstanden ist ein Stadtgebiet, dessen industrielle Vergangenheit erkennbar geblieben ist. Die markante Silhouette, der burgartige Charakter der Anlage und die klare Architektursprache der erhaltenen Industriebauten erinnern an die Geschichte der Brauerei. Der Versuch, im Umnutzungsprozess neue Wege zu gehen, hat sich gelohnt. Das kooperative Planungsverfahren wurde beim Hürlimann-Areal ab 1997 als Pilotprojekt entwickelt und ist heute in der Stadtplanung von Zürich eine Selbstverständlichkeit.

In der letzten Bauetappe wurden nun die Kernbauten der ehemaligen Brauerei einer neuen Nutzung zugeführt: Im Sudhaus wird man übernachten können, in den Kellergewölben kann man heute baden. Das Projekt von Althammer Hochuli Architekten und Ushi Tamborriello lässt sich auf die Vielschichtigkeit des Denkmals ein, erkennt in ihr eine Qualität und macht sie zum Thema beim Weiterbauen am Denkmal.

Ausgangslage

Die Geschichte der Brauerei Hürlimann in Zürich begann 1866. Albert Hürlimann-Müller erwarb damals das Landgut «Zum steinernen Tisch», um eine Brauerei zu bauen. Die Lage auf dem Moränenhügel ermöglichte die für Brauereien typische vertikale Anordnung der Produktionsräume, dank der das Bier den Weg abwärts durch die Anlagen finden konnte. Auf dem Berg wurden ab 1867 die ersten Bauten errichtet und im Berg ein unterirdisches Labyrinth von Kellergewölben und Gängen eingegraben. Am Fusse des Hügels, am Ende der Produktionskette, gelangte das Bier ans Tageslicht und wurde ausgeliefert. Ab 1882 entstanden hier die Nebenbetriebe für die Spedition, die Abfüllgebäude, Ställe, Remisen und Werkstätten.

Die Brauerei wurde zu einem grossindustriellen Unternehmen. Sie erfuhr in den 130 Jahren Betriebszeit unzählige bauliche Veränderungen; die grundsätzliche Anordnung der Funktionen aber blieb unverändert. Der Gründerarchitekt Heinrich Sigismund Hirschler (1833–1894) wählte für die Gebäude eine einfache Formensprache mit verputzten Fassaden und Segmentbogenfenstern. Friedrich Wehrli (1858–1925) prägte die Hofanlage, deren Gebäude in Sichtbackstein errichtet wurden (Abb. 1). Die beiden zu Beginn gewählten Stilrichtungen wurden in der Folge bis in die 1970er-Jahre weitergepflegt, sodass die Ensemblewirkung erhalten blieb. Die Berganlage mit ihren denkmalpflegerisch wertvollen Bauten bildet den Kern der Brauerei und formt die charakteristische Silhouette.

Umnutzungsprozess

Als 1996 die Schliessung der Brauerei angekündigt wurde, befanden sich nur zwei Gebäude im Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte. Der Sudhauskomplex, in dem sich heute Hotel und Thermalbad befinden, hätte abgebrochen werden dürfen. Die Eigentümerin Hürlimann-Immobilien AG1 war aber daran interessiert, einen Teil der historischen Anlage zu erhalten. Die Stadt Zürich und die Eigentümerin entschieden, ein kooperatives Planungsverfahren durchzuführen und die komplexe Planungsaufgabe in einem diskursiven Verfahren zu bearbeiten. Vier Planungsteams, Experten, die Bauherrschaft und die zuständigen Stadtplanungsstellen entwickelten gemeinsam Vorstellungen für das Hürlimann-Areal. Hier konnte die Denkmalpflege ihre Anliegen zu einem frühen Zeitpunkt einbringen. Bereits drei Monate nach der Betriebsschliessung gab es einen Konsens über die wichtigsten Eckdaten.

Dazu gehörte, dass ein wesentlicher Teil der Brauereibauten erhalten und unter Denkmalschutz gestellt werden sollte, insbesondere der Sudhauskomplex. Das Planungsteam Althammer Hochuli Architekten und Volk Architekten, das mit seinem Vorschlag am meisten zu überzeugen vermochte, fasste 1998 die Ergebnisse der kooperativen Planung in einem Entwicklungsleitbild zusammen. Darauf aufbauend entstand 1999 ein privater Gestaltungsplan. Parallel dazu wurde der Denkmalschutz für die zu erhaltenden Gebäude vertraglich geregelt, wobei der Schutzumfang je nach Bedeutung und Zustand der Gebäude variierte.

In der Folge entstanden auf dem flachen Teil des Geländes eine Wohnsiedlung, eine Alterssiedlung und mehrere Bürogebäude. Die Altbauten wurden in Begleitung der Denkmalpflege umgenutzt. Für die Gebäude der Berganlage wurden 2004 basierend auf einer Nutzungsstudie Studienaufträge durchgeführt. Die Genossenschaft Migros Zürich plante im Sudhauskomplex ein Erlebinsbad, liess das Projekt aber wieder fallen. Schliesslich erhielten Althammer Hochuli Architekten zusammen mit Ushi Tamboriello im Rahmen eines Planwahlverfahrens einen Direktauftrag, den Sudhauskomplex zu einem Hotel mit Bad umzubauen.

Neunutzung des Sudhauskomplexes

Eine komfortable Wohlfühloase sollte im industriellen Zweckbau Platz finden. Den vielen Ansprüchen zu entsprechen und mit der Substanz denkmalgerecht umzugehen, schien ein fast unmögliches Unterfangen. Der Sudhauskomplex, bestehend aus dem Sudhaus, dem Maschinenhaus, dem Kühlschiff und Kellern, setzt sich aus unzähligen ineinandergreifenden Gebäudefragmenten unterschiedlicher Struktur und Bauzeit zusammen. Die Bereitschaft der Architekten, sich mit dieser Vielschichtigkeit auseinanderzusetzen, war entscheidend für den Erfolg der Umnutzung.

Das Sudhaus steht im Zentrum der Brauerei (Abb. 1). Das auf den ersten Blick einheitliche Gebäude besteht aus zwei Bauten, dem Malzhaus und dem Sudhaus, die 1867 nebeneinander errichtet und später zu einem Gebäude zusammengefasst wurden. An der Ostfassade ist die Baugeschichte gut ablesbar (Abb. 4–11). Sie setzt sich aus Fragmenten diverser Bauund Erweiterungsphasen zwischen 1867 und 1973 zusammen. Im Sudhaus befindet sich heute das Hotel mit Lobby, Zimmern, Konferenzräumen und einem Panoramabad auf dem Dach (vgl. «Schlund über Gewölbe», S. 22). Den Architekten gelang es, durch die geschickte, an die bestehende Raumstruktur anknüpfende Anordnung der Hotelzimmer bedeutende Eingriffe in die Fassade zu vermeiden.

Neben dem Sudhaus steht als eingeschossiger Anbau das Maschinenhaus. Der eindrückliche Saal, in dem ein Kompressor mit Schwungrad von 1908 steht, erinnert an den Ehrgeiz von Albert Hürlimann-Müller, den technischen Fortschritt für sein Unternehmen zu nutzen. Als dritter Bierbrauer in Europa schaffte er sich 1879 die drei Jahre zuvor von Carl von Linde entwickelte Kühlmaschine an. Damit wurde seine Brauerei früh von Natureis unabhängig und konnte das ganze Jahr hindurch brauen. Dieser Raum ist integral geschützt und bleibt samt den Maschinen erhalten; er kann vom Hotel für Anlässe genutzt werden. Die eingeschränkte Nutzung wird durch einen Aufbau mit Hotelzimmern auf dem Dach kompensiert. Als Leichtbau in Holz reagiert er auf die statischen Gegebenheiten und hebt sich vom Altbau ab.

Vom Maschinenhaus aus spannt sich das einstige Kühlschiff als Brücke über die Zufahrtsstrasse. Bemerkenswert ist die zur Kühlung des Biers luftdurchlässige Konstruktion der Seitenwände mit beweglichen Eisenjalousien. Der Innenraum lebt von der Tragkonstruktion und dem Lichteinfall durch die Lüftungsöffnungen. Für den Einbau von Hotelsuiten in diesem Raum sahen die Architekten eine Haus-in-Haus-Konstruktion vor. Der Kühlraum ist dadurch nicht mehr als Ganzes erfahrbar; weil aber die äussere Gebäudehülle nicht den bauphysikalischen Ansprüchen einer Fassade genügen muss, konnte sie unverändert belassen werden. Die Keller mit den hohen Sandsteingewölben sind Teil der Anlage von 1867. Dank dem Umbau zu einem Bad können sie heute öffentlich genutzt werden. Das Bad ist erstaunlich geschickt in die Kellerstruktur eingefügt. Trotzdem waren die Eingriffe aus denkmalpflegerischer Sicht beträchtlich, denn eine Badnutzung stellt ausserordentlich viele statische, bauphysikalische, lüftungs- und sicherheitstechnische Anforderungen. Die Installationen wurden in den Boden verlegt, so konnten die Gewölbe geschont werden. Wie die Keller genutzt wurden, kann der Besucher zwar nicht mehr nachvollziehen. Aber die Sandsteingewölbe mit all ihren Veränderungsspuren, den Flickstellen in Backstein, den eingemauerten Stahlprofilen und zugemauerten Bögen sind sichtbar geblieben (vgl. «Über einen Umweg ans Ziel», S. 30). Sie tragen wesentlich zum Raumerlebnis bei.

Dank dem virtuosen Eingehen auf die komplexe Geschichte des Ortes, und der Bewahrung von vielen Spuren der Vergangenheit, ist es immer noch möglich – wie bei der Ostfassade des Sudhauses –, die Geschichte des Industriedenkmals zu verstehen oder sie – wie in den Gewölben des Bades – als sinnlich zu geniessen.

[Begleitende Denkmalpfleger: Dr. Daniel Kurz, Dr. Theresia Gürtler, Stefan Gasser, Christine Barz]

Literatur:

Kurz, Daniel: «Ein offenes Verfahren … Testplanung Hürlimann-Areal Zürich. Ein Zwischenbericht», in: Schweizer Ingenieur und Architekt Nr. 20, 1998, S. 10–12; Kurz, Daniel: «Testplanung Hürlimann-Areal Zürich», in: Hochbaudepartement der Stadt Zürich (Hrsg). Stadt Zürich, Archäologie und Denkmalpflege. Bericht 1999–2002, Zürich: gta, 2003, S. 151–155; Eberhard, Franz, et al. im Auftrag der Stadt Zürich (Hrsg.): Zürich baut – konzeptioneller Städtebau. Birkhäuser, Basel, 2007, S. 77–93TEC21, Fr., 2012.02.24

24. Februar 2012 Martina Jenzer