Editorial

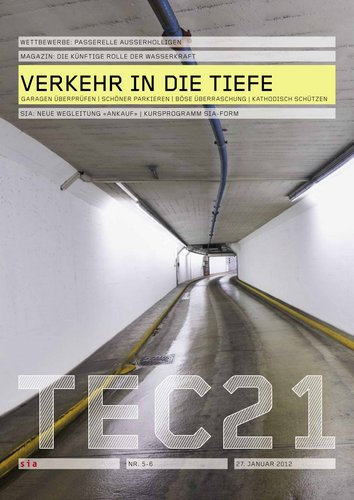

Tiefgaragen für Autos stellen den Inbegriff von unbehaglichen Räumen dar. Sie verschmutzen schnell und altern rasch; und dies nicht nur oberflächlich, sondern bis tief in die Tragkonstruktion hinein. Gerade der Tausalzeintrag bis in die innersten Poren einer Stahlbetonkonstruktion verursacht teilweise erhebliche Tragsicherheitsdefizite. Ausserdem assoziieren viele Menschen eine Tiefgarage mit Unglücksfällen wie dem Einsturz von Gretzenbach im November 2004 oder mit tragischen Vorfällen wie dem Mord im Zürcher Urania-Parkhaus in den 1990er-Jahren.

Zustandserfassungen decken oberflächliche und sicherheitsspezifische Mängel auf (vgl. «Tiefgaragen überprüfen»). Da sie aber auf Sondierungen beruhen, die stichprobenartig durchgeführt sind, tauchen weitere Mängel vielleicht erst nach Beginn der Instandsetzungsarbeiten auf. Nicht selten stellt sich dann heraus, dass die Tragsicherheit ohnehin nicht über jeden Zweifel erhaben gewesen ist (vgl. «Böse Überraschung »). Auch ausgeklügelte Verfahren können solche Probleme nicht mehr beheben (vgl. «Kathodisch schützen») – sie kontrollieren vielmehr eine noch ausreichende Tragsicherheit beziehungsweise unterbinden die zerstörerischen Einflüsse. Radikale Umbau- oder Instandsetzungsarbeiten sind dann unumgänglich. Sie werten die Räumlichkeiten auf, machen sie (wieder) sicher und mit entsprechender Gestaltung auch freundlicher.

Trotzdem bleibt bei vielen in Tiefgaragen ein Rest von Unbehagen – obwohl die Behaglichkeit technisch erfüllt ist. Weshalb ein Parkhaus für den ruhenden, unökologischen Individualverkehr an attraktivster, zentraler Lage aufwerten, die hervorragend mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen ist? Gerade dies ist beim Zürcher Parkhaus Hohe Promenade noch sinnvoll (vgl. «Schöner Parkieren»): Es steht im Zentrum der Stadt in unmittelbarer Nähe zu Kunsthaus, Schauspielhaus und Opernhaus. Diese kulturellen Einrichtungen profitieren davon, dass zumindest ein Teil ihrer Kundschaft im eigenen Auto anreisen kann.

Clementine van Rooden

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Passerelle Ausserholligen

12 MAGAZIN

Die künftige Rolle der Wasserkraft

20 TIEFGARAGEN ÜBERPRÜFEN

Roland Bärtschi

Den Zustand einer Einstellhalle zu erfassen, erfordert viel Erfahrung im Bauwesen. Und ob eine Instandsetzung erforderlich ist, hängt ausserdem von der für die Beurteilung beigezogenen Norm ab.

22 SCHÖNER PARKIEREN

Clementine van Rooden

Das Zürcher Parkhaus Hohe Promenade wurde umgebaut. Die Veränderungen sind markant: Nun erscheint die Tiefgarage heller, und sie ist auch von der Seite des Bahnhofs Stadelhofen her zugänglich.

26 BÖSE ÜBERRASCHUNG

Rolf Schlaginhaufen

Nach Beginn der Instandsetzungsarbeiten an der Tiefgarage des Kantonsspitals Frauenfeld zeigte sich die Bausubstanz in einem noch schlechteren Zustand als angenommen. Ein neues Massnahmenkonzept musste entwickelt werden.

28 KATHODISCH SCHÜTZEN

Daniel Oberhänsli

Der kathodische Korrosionsschutz bietet ein grosses Potenzial bei korrosionsgefährdeten Stahlbetonbauteilen. Er bedingt keinen Betonabtrag und schützt permanent während der Nutzungsdauer.

31 SIA

Mehr als Nachwuchsförderung | Kurse SIAForm Deutschschweiz 1/2012 | Neue Wegleitung «Ankauf»

36 PRODUKTE

45 IMPRESSUM

46 VERANSTALTUNGEN

Tiefgaragen überprüfen

Tiefgaragen sind oft unattraktive Orte. Die Unübersichtlichkeit mancher Anlagen und die beschränkte Anzahl Fluchtwege fördern die Angst vor unangenehmen Begegnungen. Oft wird diese noch durch den schlechten Zustand der Oberflächen verstärkt, denn Garagen altern wegen der Belastung durch Abgase, Öl und Salzwasser rasch. Letzteres kann auch die Tragkonstruktion angreifen und die Tragsicherheit vermindern. Regelmässige Zustandserfassungen sind deshalb angezeigt. Ein Bauingenieur, der bereits über 350 Tiefgaragen in der Schweiz überprüft hat, spricht von seinen Erfahrungen.

Tiefgaragen gehören zu den Bauwerken, bei denen mit der Zeit am ehesten Tragsicherheitsprobleme auftreten können. Sie sind über Jahrzehnte sehr aggressiven chemischen Bedingungen ausgesetzt und tragen zum Teil weit höhere Lasten als vorgesehen (vgl. «Böse Überraschung», S. 26). Eine sofortige flächendeckende Überprüfung oder Instandsetzung aller gegen 100 000 in der Schweiz bestehenden Einstellhallen und Parkhäuser wäre aber unverhältnismässig. Sinnvoller ist es, möglichst viele in mehrstufigen Verfahren so weit zu überprüfen, bis entweder die Schwachstellen behoben sind oder Entwarnung gegeben werden kann. Viele verantwortungsvolle Eigentümer führen deshalb ein nach Dringlichkeit sortiertes Inventar, das dazu dient, die vorhandenen Unterhaltsbudgets gezielt auf die Objekte mit grösstem Risiko zu lenken.

Einflüsse eruieren und Diagnose stellen

Um mit angemessenem Aufwand eine aussagekräftige Diagnose stellen zu können, brauchen Ingenieure und Ingenieurinnen vertiefte Kenntnisse über Konstruktionsweisen von Bauwerken – insbesondere über solche, die früher gängig waren und heute nicht mehr eingesetzt werden. Grundsätzlich lassen sich die Ursachen für eine ungenügende Tragsicherheit auf drei in der Praxis meist kombinierte Einflüsse zurückführen: erhöhte Einwirkungen, reduzierte Tragwiderstände und Tragsicherheitsdefizite seit Betriebsbeginn («Geburtsfehler»). Zu hohe Einwirkungen entstehen beispielsweise, wenn bereits beim Neubau mehr Erde auf die Decke aufgebracht wird als vorgesehen – entweder flächig, wie es bei der Tiefgarage in Gretzenbach der Fall war, oder mit Spielhügeln. Auch bei späteren Umgebungs- und Gartenarbeiten wurde und wird die Erdauflast oft unzulässig erhöht.

Der häufigste Grund für einen reduzierten Tragwiderstand bei Stahlbetonbauteilen ist die Korrosion. Sie entsteht dort, wo Bauteile vorübergehend mit Wasser in Kontakt kommen, insbesondere wenn das Wasser wegen Tausalzen chloridhaltig ist. Besonders anfällig für Korrosionsschäden sind Stahlbetondecken unter Park- und Verkehrsflächen sowie Zwischendecken und Zufahrtsrampen von Tiefgaragen (vgl. «Kathodisch Schützen», S. 28). Gerade bei Decken und Unterzügen führen Korrosionsschäden oft zu teilweise gravierenden Sicherheitsdefiziten, da dort die Bewehrung statisch erforderlich ist; bei Bodenplatten, Wänden und Stützenfüssen hingegen sind sie selten kritisch, da hier die Bewehrung im korrosionsgefährdeten Bereich meist nur konstruktiv zur Risssicherung eingelegt wurde.

Zu den klassischen «Geburtsfehlern» von Tiefgaragen gehört die mangelhafte Durchstanzsicherheit von Flachdecken. Es droht die Gefahr, dass die Decke plötzlich mit einem Sprödbruch zwischen den Stützen herunterfällt. Die unzureichenden Sicherheiten sind meist nicht auf Fehler zurückzuführen. Im Gegenteil, die Erfahrung zeigt, dass Tiefgaragen üblicherweise gut nach den damaligen Regeln der Baukunde geplant und ausgeführt worden sind. Vielmehr basierten die während des Baus aktuellen und gültigen Bemessungsmodelle auf zu optimistischen Annahmen. Diese wurden seither aufgrund neuer Erkenntnisse angepasst und sind in den gegenwärtig gültigen Normen deutlich vorsichtiger.

Normenwahl im Brandschutz

Die Tragsicherheit von Bauwerken ist nicht nur im Kaltzustand, sondern auch im Brandfall sicherzustellen. Die meisten vor 1990 erbauten Einstellhallen und Parkhäuser erfüllen die Brandschutzanforderung der SIA-Norm 262 (2003) bezüglich Bewehrungsüberdeckung nicht. Diese ist allerdings für Neubauten geschrieben und auf bestehende Tragwerke nur beschränkt anwendbar. In der Norm SIA 269 fehlen weitere Angaben zum baulichen Brandschutz. Nach den Brandschutzvorschriften der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) darf der Nachweis des baulichen Brandschutzes – vor allem von bestehenden Bauwerken – nach der deutschen DIN-Norm 4102-4 (1994) erfolgen. Diese nimmt anders als die SIA-Norm 262 keine Rücksicht auf die für die Dauerhaftigkeit bei Neubauten ohnehin erforderlichen Berwehrungsüberdeckungen und begnügt sich mit zum Teil deutlich geringeren Massen. Eingeschossige, erdüberdeckte Hallen mit Feuerwiderstandsanforderung R30 erfüllen diese Norm praktisch immer, und mehrgeschossige, überbaute Tiefgaragen mit R60 meistens. Allein die Wahl der anwendbaren Norm spielt also für die Entscheidung, ob eine Instandsetzung bezüglich Brandschutz erforderlich ist oder nicht, eine wesentliche Rolle. Viele der in den letzten Jahren ausgeführten Massnahmen zur Verbesserung des baulichen Brandschutzes wären bei Anwendung der DIN 4102-4 nicht nötig gewesen.

Die Personensicherheit im Brandfall kann meist mit geringem Aufwand gesteigert werden. Visuell kontrolliert werden Signalisation, Beleuchtung sowie Durchgängigkeit von Fluchtwegen, ferner wird geprüft, ob Brandlasten vorhanden sind und ob Entrauchung, Be- und Entlüftung funktionieren. Diese Untersuchungen ersetzen aber nicht die feuerpolizeilichen Kontrollen.

Schritt für Schritt zum sicheren Bauwerk

Bei der Überprüfung von Bauwerken werden in einem ersten Schritt die vermutlich massgebenden Probleme ermittelt. Die datenbankbasierte Auswertung von Bauwerksdaten, mit Bayes’schen Netzen aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung, erlaubt dabei eine differenzierte und rationale Risikobeurteilung. In einem zweiten Schritt werden Objekte in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit detailliert auf ihren Zustand hin untersucht, und in einem dritten Schritt wo nötig Konzepte für Massnahmen entwickelt sowie deren Ausführung geplant und umgesetzt. Dabei stehen Sofortmassnahmen zur Erhöhung der Personensicherheit wie Fluchtwege räumen, unzulässige Brandlasten entfernen und Schliesszylinder durch Panikschlösser ersetzen sowie und kurzfristig umsetzbare Massnahmen wie die Reparatur und Ergänzung von Beleuchtung und Signalisationen im Vordergrund. Erst dann wird ein Konzept zur Erhöhung der baulichen Sicherheit entwickelt – unter Berücksichtigung aller relevanten Punkte wie Tragwiderstand, Dauerhaftigkeit, Brandschutz, Gebrauchstauglichkeit und Kosten. Bauwerke sind erst dann sicher, wenn Tragsicherheitsprobleme in jedem Fall vermieden werden und die Flucht von Personen bei aussergewöhnlichen Ereignissen sichergestellt ist. Bestehende Bauten sind dafür auch mit der nötigen Sorgfalt zu pflegen.TEC21, Fr., 2012.01.27

27. Januar 2012 Roland Bärtschi