Editorial

Das Eisstäbchen ist ein banaler Gegenstand. Es ist einfach immer mit von der Partie, wenn wir ein Eis am Stiel essen, und es ist immer aus Holz. Ist das Eis erst einmal verspeist, dann werfen wir das Stäbchen achtlos und ohne schlechtes Gewissen weg. Denn nicht ganz so schnell wie das Eis, aber doch recht bald wird es von der Natur verdaut, pardon, verrottet sein. Das Eisstäbchen ist nur einer von vielen Gegenständen aus Holz, die unseren Alltag begleiten und über dessen Materialität wir uns kaum Gedanken machen. Dieser Zuschnitt hat nun nicht die Aufgabe aufzuzählen, welche und wie viele Gebrauchsgegenstände eigentlich aus Holz sind, sondern zu erzählen, welche Eigenschaften von Holz dafür verantwortlich sind, dass unser Alltag, so wie wir ihn kennen, möglich ist: Holz ist ein schlechter Wärmeleiter, deshalb verbrennen wir uns nicht die Finger, wenn wir mit dem Kochlöffel in der Suppe rühren. Holz ist weich genug, dass wir unser Zahnfleisch nicht verletzen, wenn wir mit einem Zahnstocher Essensreste aus den Zahnzwischenräumen entfernen. Eine Kombination aus chemischen Inhaltsstoffen und einer physikalischen Struktur verschafft dem Holz diese charakteristischen Eigenschaften. Doch Holz ist bekanntlich nicht gleich Holz.

Von Holzart zu Holzart unterscheiden sich die Eigenschaften, sodass jede für sich für einen eigenen Anwendungsbereich prädestiniert ist.

»Holz und Gesundheit«, so lautete ursprünglich unser Arbeitstitel für diesen Zuschnitt. Wir hatten uns vorgenommen, gesundheitliche Aspekte von Holz näher zu beleuchten, stießen dabei aber schnell an Grenzen. Denn bis auf die Tatsache, dass Blätter, Rinden, Blüten und Früchte von Laub- und Nadelbäumen eine wichtige Rolle in der Medizin spielen, dass Holz das Innenraumklima mehr oder weniger stark beeinflusst, gibt es wenig wissenschaftlich Belegtes über die positiven oder auch negativen Auswirkungen von Holz auf das menschliche Wohlbefinden. Man weiß, dass der Duft der Zirbe sich positiv auf den Schlaf auswirken kann. Das ist es dann aber schon. Diesem wissenschaftlichen Unwissen steht ein Meer an persönlichen Erfahrungen gegenüber, das sich die Menschen im Kontakt mit dem Holz über Jahrtausende erschlossen haben. Holz hat sich nicht nur als Baustoff für den Hausbau, den Möbel- und Innenausbau bewährt, sondern eben auch für eine Vielzahl an Gebrauchsgegenständen.

Alfred Teischinger, Professor am Institut für Holzforschung der Wiener Universität für Bodenkultur, stand uns für diesen Zuschnitt als fachlicher Berater zur Seite. Im Editorialboard, das jedem Zuschnitt vorausgeht, erklärte er uns, warum sich Holz warm anfühlt, warum frisch geschnittene Tanne stinkt, warum man in der Sauna astfreies Holz verwenden sollte und vieles mehr. Wussten Sie zum Beispiel, dass die Weidenrinde das Aspirin unserer Vorfahren war? In beiden ist Salicylsäure enthalten. Obwohl die meisten von uns sich seit Jahren mit dem Werkstoff Holz beschäftigen, kamen dabei doch für jeden neue Erkenntnisse zutage, die im Editorialboard durch ein »Ah!« oder »Ach so!« zu erkennen waren. Wenn man es weiß, erscheint vieles logisch. Aber für viele Gebrauchsgegenstände gilt eben: Man weiß nicht so genau, warum, aber man weiß, dass sie funktionieren. Und darauf kommt es ja im Alltag an. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen sowie das eine oder andere »Oh!« und »Ach so!«

Anne Isopp

Inhalt

Editorial

Anne Isopp

Essay – Ein alltägliches Material im Schein neuer Werte

Wolfgang Pauser

Themenschwerpunkt

Duftnote Holz oder: Warum riecht Holz?

Rupert Wimmer

Weihrauch der Alpen

Thomas Schenk

Kontaktsuche – oder: Warum fühlt sich Holz warm an?

Anne Isopp

Gebrauchsgegenstände

Holz im Gebrauch

Eine Frage des Blickwinkels

Wolfgang Pöschl

Was vom Sommertage übrig blieb

Michael Hausenblas

Da liegen sie richtig! – Holz in der Sauna

Mia Eidlhuber

Hölzerne Lunge von atemaktiv bis schmallbrüstig

Karin Krichmayr

Gutes Holz, böses Holz – Weinwerdung und Whiskeyreifung mit Eichenholz

Vene Maier

Kann man Holz essen? – Holz in der Medizin

Anne Isopp

Wie gesund ist Holz?

Anne Isopp

VOC: Flüchtige organische Stoffe

Astrid Eichholzer, Sabrina Niedermayer, Gerald Aschacher

Wertschöpfungskette – Den Wald in Bann legen

Anne Isopp

Seitenware – Wie ein Tag am Meer

Anne Isopp

Text, Wasserkanäle aus Holz: Markus Rohner

Holzrealien

Sonnenplot

Michael Hausenblas

Rohrstaberl

Michael Hausenblas

Kranlicht

Michael Hausenblas

Hock and Roll

Michael Hausenblas

Holz(an)stoß

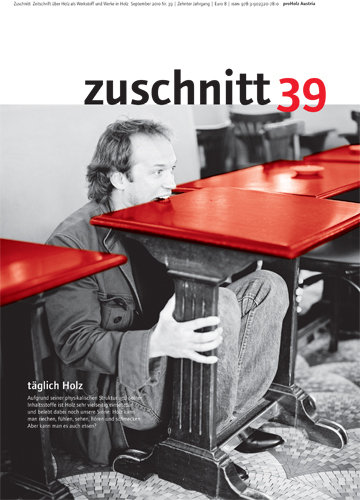

Erwin Wurm

Text: Stefan Tasch

Essay - Ein alltägliches Material im Schein neuer Werte

Viele Dinge des Alltags sind aus Holz. Bei vielen von ihnen ist uns das Holz so alltäglich, dass es nicht weiter auffällt. Utensilien nannte man einst jene Gegenstände, bei denen der Gebrauch so stark im Vordergrund steht, dass wir den Unterschieden ihrer materiellen Beschaffenheit nicht allzu viel Aufmerksamkeit widmen. Zu Kleiderbügeln, Kochlöffeln und Bleistiften pflegt nur ein kleiner Teil der Menschen die intensivierte Beziehungsform des Gourmets oder Fetischisten. Woraus Zahnstocher, Eisstiele und Streichhölzer bestehen, ist schließlich allen egal. Doch es gibt sie: Stammkunden des Manufactum-Katalogs, Alphamänner, die auf hölzerne Schuhstrecker schwören, Kräuterfrauen, die fürchten, aus dem Kunststoffschneidbrett könnten böse Moleküle vergiftend ins Biogemüse eindringen. Vom Marketing nach Kräften angespornt, mehrt sich die Minderheit der Obsessiven langsam, aber stetig. In ihren wohlinformierten Augen wandelt sich Alltägliches zu Besonderem.

Gegenüber den praktisch Orientierten finden sich – am anderen Ende des Spektrums – die Holzbegeisterten. Nicht nur das Material ist ihnen nicht egal, auch auf feinste Nuancen der Oberflächen und Farbtönungen, kombiniert mit spezieller Formgebung des Gegenstands, legen sie großen Wert. Seit die Gesellschaft in immer mehr Kulturen zerfällt, die nebeneinander und auch gemischt koexistieren, hat auch das Holz seine möglichen Bedeutungen vervielfacht. Neue Moden, Trends, Ideologien und Marketingoffensiven vermehren kontinuierlich die Mythen und Zuschreibungen, mit denen hölzerne Dinge aufgeladen werden. Damit wird Holz zum Spiegel, in dem sich die jeweils aktuelle Gliederung der Gesellschaft in subkulturelle Milieus, Werte- und Glaubensgemeinschaften abbildet. Holz wird zum Medium und zur Sprache, die uns verschiedene Geschichten erzählt und erzählen lässt.

Zeige mir deinen Holz-Mix, und ich sage dir, wer du bist. Zwischen rustikalem Braun und Biedermeierfurnier tun sich kulturelle Abgründe auf. Fischgrät- oder Stabparkett, das ist die Frage, an der Liebe und Hass gegenüber der architektonischen Moderne sich scheiden. Eine hohe Zahl an Astlöchern in hellem Holz bemisst den Grad jener Bio-Gesinnung, die in den 1980er Jahren Verbreitung fand. Ebenfalls unlackiert, jedoch ohne Astlöcher und in graubraun stumpfen Tönungen kommen jene Produkte daher, die dem Wellnesskult seine hölzernen Formen der Anschaulichkeit geben.

Holz ist zum Wellnessbaustoff schlechthin geworden. Im Bezugssystem der Wellnessbewegung symbolisiert es »Natürlichkeit« und »Gesundheit«. Dank dieser doppelten Zuschreibung fungiert Holz als tragende Säule der Ideologie, da es die vermeintliche Einheit der beiden Begriffe verkörpert.

Für Wellnessjünger gilt nämlich Gesundheit als natürlich und die Natur als gesund. Die Hohepriester gehen so weit, im Holz an und für sich ein Heilmittel des Leibes, des Geistes und der Seele zu sehen.

Auch wenn Krankheit ein Naturphänomen ist, dessen Heilung teils durch die Regenerationsfähigkeit des Organismus, teils durch menschliche Eingriffe erfolgt, stört doch das Realitätswidrige der Gleichsetzung von Natur und Gesundheit die Wellnessgläubigen kaum. Schließlich ist es das Wesen jeder Heilslehre und Religion, Wunschvorstellungen den Vorrang gegenüber der Wirklichkeit einzuräumen. Und weil der Glaube Berge versetzt, wirkt schließlich auch der Holzglaube heilsam. Ist denn nicht alles wirklich, was wirkt?

Über jeden Zweifel erhaben ist die heilbringende Wirksamkeit des Wellnessfaktors auf die Holzmärkte. Das von der Lebensmittelindustrie für die Verbreitung der Naturgesundheitsesoterik eingesetzte Kapital kann nun mit wenig zusätzlichem Aufwand vom Holzmarketing lukriert werden. Der Imagetransfer gelingt umso besser, je genauer man versteht, wie der Wellnessgedanke funktioniert.

Einige wesentliche Unterschiede zum Naturbezug der Ökobewegung zeichnen die Wellnesswelt aus: In den 1980er Jahren wollte man auf Konsum und Ästhetik verzichten, um die Natur zu retten – die Ökos waren Altruisten. Die Wellnessbewegten sind Egoisten, ihr eigenes Wohlbefinden soll umfassend und mittels Konsum teurerer Waren und Dienstleistungen gesteigert werden. Nicht Rohes und Ungeformtes, sondern höchste Ästhetisierung heben sie deutlich von allen Müslis und Schafzuchtträumern ab. Was man früher eine »Schönheitsfarm« nannte, wurde durch milde Beimischungen »fernöstlicher« Esoterik zum Wellnesstempel weiterentwickelt. Hier unterzieht man sich Ritualen der Salbung, Reinigung und besänftigenden Hautberührung, um jene Spannungen abzubauen, die aus der alltäglichen Unvereinbarkeit von Zielen wie Fitness, Geld, Fairtrade, Erfolg, Umweltschonung, Schönheit, Askese, Genuss, Luxuskonsum, gutem Gewissen, Arbeitsleistung, Design und Kinderbetreuung resultieren. Die viel beschworene Ganzheitlichkeit liegt in dem Versprechen, die Überforderung durch die Zerrissenheiten des urbanen Lebens abwaschen, abspannen und harmonisieren zu können, zwei Stunden oder auch mal ein Wochenende lang. Vor allem aber ist Wellness eines: ein Lifestyle, eine Designanforderung der »Healthstyle«-Zielgruppe an den Markenauftritt der Produzenten. Wer da mitgeht, hat Wellness in der Kasse. Als diffuser (Mehr-)Wert in Form eines präzisen Designstils sickert der Wellnessfaktor in den Alltag ein. Immer mehr hölzerne Gebrauchsdinge lädt er auf mit magischer Bedeutung. Mit Wellnessdesign erglänzt das Holz im Schein der neuen Werte.zuschnitt, Do., 2010.09.16

16. September 2010 Wolfgang Pauser

Duftnote Holz

(SUBTITLE) oder: Warum riecht Holz?

Wie groß die Faszination von Düften ist, zeigte sich deutlich am großen Erfolg von Patrick Süskinds Roman »Das Parfum«. Von 1985 an stand er jahrelang auf den Bestsellerlisten und 2006 wurde auch der Film zum Kassenschlager. Das Wort Parfum bedeutet so viel wie »durch Rauch«. Ein Parfum setzt sich wie bei einer Pyramide aus drei Teilen zusammen: An der Spitze steht die Kopfnote. Diese ist meist intensiver als die anderen und wird von leicht flüchtigen Duftstoffen geprägt. Für den ersten Eindruck ist die Kopfnote besonders ausschlaggebend. Es folgt die Herznote, die sich erst nach Stunden entfaltet, nachdem die Kopfnote bereits verflogen ist. Das Fundament eines Parfums bildet die Basisnote, der letzte Teil des Duftablaufes. Die Basisnote enthält lang haftende Bestandteile und ist deshalb auch die wichtigste Duftnote. Bei der Basisnote tauchen Essenzen aus Holz häufig auf, vor allem, wenn es um Parfums für Männer geht. Viele beliebte Düfte wie beispielsweise Acqua di Gio von Giorgio Armani haben Zedernholz als Basisnote; andere Düfte wie jene von Hugo Boss verwenden Essenzen aus Rosenholz, Massoiaholz, Sandelholz, Sipoholz oder Guajakholz.

Die wohl wertvollste Basisnote stammt aus dem Adlerholz. Der Adlerholzbaum, lateinisch Aquilaria malaccensis, ist in Indien, Malaysia, Indonesien, Laos, Thailand und Vietnam zu finden und liefert eine ganz besonders aromatische Duftmischung. Von jeher war Adlerholz hoch begehrt für die Würzung von Räucherstäbchen, zur Einbalsamierung von Mumien sowie in der Medizin. Dieses Holz versetzt auch Rohstoffjäger in einen Rauschzustand der Gier, die skrupellos letzte Wildbestände dieser Baumart dezimieren. Es wird berichtet, dass Händler für Adlerholz bis zu 43.000,– Euro je Kilogramm zahlen. Das Holz wird dabei grammweise verkauft und der Rohstoffwert übertrifft jenen von Gold und Platin.

Die duftenden Bestandteile des Holzes sind Teil der so genannten Extraktstoffe. Sie kommen nur in vergleichsweise geringen Mengen im Holz vor, sind vorwiegend organischen Ursprungs und chemisch gesehen äußerst unterschiedlich. Die Extraktstoffe sind nicht nur für den Duft, sondern auch für eine Reihe weiterer wichtiger Eigenschaften mitverantwortlich, wie natürliche Dauerhaftigkeit, Lichtbeständigkeit, Wasser abweisende Wirkung, Brennbarkeit, Verarbeitbarkeit zu Papier, Holztrocknung oder akustische Eigenschaften.

Vom Holz zur Nase

Damit wir Holz riechen können, müssen Duftstoffe einige Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen leicht flüchtig sein, wasser- und fettlöslich. Unter flüchtig versteht man, dass ein Stoff einen niedrigen Siedepunkt hat und bei Zimmertemperatur rasch verdampft. Die Duftstoffe müssen wasserlöslich sein, um das wässrige Milieu der Nasenschleimhaut durchdringen und die Geruchsrezeptoren erreichen zu können. Zudem müssen die Stoffe ausreichend fettlöslich sein, um schließlich in die Membranen der Riechzellen vorzudringen. Bei der Abgabe von Holzdüften an die vorbeiziehende Luft ist die Differenz des Dampfdrucks zwischen Holzoberfläche und der Luft maßgeblich.

Es stellt sich ein dynamisches Gleichgewicht ein. Wird z. B. die Temperatur erhöht, ändert sich die Dampfdruckdifferenz und damit auch die Freisetzungsrate des jeweiligen Duftstoffes.

Wenn Holz »stinkt«

Die harzig riechenden Duftstoffe aus Fichte, Kiefer und Lärche oder der aromatische Zederngeruch werden von vielen Menschen als angenehm empfunden. Unangenehm riecht hingegen eine nasskernige Tanne, da die reichlich vorhandene Bakterienflora einen säuerlichen Geruch erzeugt. Ähnlich unangenehm kann – durch die vorhandene Gerbsäure – auch frisches Eichenholz riechen. Auch Holzarten wie Ulme oder Nussbaum verbreiten unangenehme Gerüche, allerdings nur im nassen Zustand. Ledergeruch geht von Teak aus, Okumé kann nach Essigsäure riechen, feuchtes Birkenholz riecht mitunter »muffig«.

»Duftbionik«

Bekannt geworden ist der aromatische Duft der Zirbe durch positive Wirkungen auf Schlaf und Wohlbefinden bzw. durch die »bioinhibitorische Wirkung« gegenüber Kleidermotten. Der Zirbenduft wird als süß, frisch, myrtenartig und krautig beschrieben. Im Gegensatz zu Holzessenzen in Parfums, die spätestens nach einem Tag verfliegen, kann der Duft des Zirbenholzes viele Jahre anhalten. Man vermutet, dass die anatomische Struktur des Holzes hier eine wichtige Rolle spielt. Holz hat ja die Besonderheit, ein hierarchischer Werkstoff zu sein: Selbst die feinen Holzfasern sind feingliedrig strukturiert – bis in den Nanometerbereich hinein. Diese auf mehreren Ebenen vorhandene Struktur ist möglicherweise dafür verantwortlich, dass Duftstoffe sehr dosiert und lang anhaltend an die Umgebung abgegeben werden. Holz und Duftstoff sind optimal aufeinander abgestimmt, wird der Duftstoff herausgelöst, geht dieses Zusammenspiel verloren.

Der Holzduft wird durch zwei Gruppen chemischer Verbindungen bestimmt: erstens durch Terpene bzw. Terpenoide und zweitens durch aromatische Verbindungen (Phenole bzw. Phenylpropanoide).

Terpene und Terpenoide

Es sind mehr als 30.000 Terpenoide bekannt, rund 8.000 davon gehören zur Untergruppe der Terpene. Sie basieren auf ungesättigten Kohlenwasserstoffen (= Isopreneinheiten).

Monoterpene

bestehen aus zwei Isopreneinheiten und besitzen zehn Kohlenstoffatome. Die Molekülstruktur kann verzweigt (z. B. Geraniol aus Geranien, Linalool oder Myrcen aus der Kiefer) oder ringförmig sein (z. B. Limonen aus Fichtennadeln, Terpinene aus dem australischen Teebaum, Menthol, Methylthujat aus der Thuja, dem Lebensbaum). Weiters gibt es Doppelringstrukturen, darunter die sehr häufig vorkommenden Verbindungen alpha- und beta-Pinen, die den »Holzgeruch« prägen.

Sesquiterpene

sind größere Moleküle mit 15 Kohlenstoffatomen; rund zwanzig Sesquiterpene sind als Riech- und Aromastoffe wichtig. Darunter Santanol aus dem Sandelholz, alpha-Cadinen bzw. Occidentalol aus dem Holz der Wacholder (Bleistiftzeder, Eastern Red Cedar). Letztere wirken antibakteriell und mottenabweisend.

Phenole bzw. Phenylpropanoide

sind Moleküle, die am Benzolring verschiedene »funktionelle« Gruppen von einem bzw. drei Kohlenstoffatomen aufweisen. Zu ihnen zählen Duft- und Aromastoffe wie Benzaldehyd, das auch im Holz der Kirsche vorkommt, weiters Benzylalkohol, Safrol aus Sassafrasholz, Eugenol (Nelkenaroma) und Vanillin. So geht auch der Geruch von altem, vergilbtem, stark holzhaltigem Papier auf Vanillin zurück.zuschnitt, Do., 2010.09.16

16. September 2010 Rupert Wimmer

Weihrauch der Alpen

Der Duft der Zirbe ist unverwechselbar. Doch zu beschreiben, was einem in einer Zirbenstube genau in die Nase steigt, fällt schwer. Dank der Leidenschaft eines Duftforschers kommen wir dem Geheimnis auf die Spur.

Ein sonniger Herbsttag im Val S-charl, einem Seitental des Unterengadins, dem höchstgelegenen Zirbenwald Europas. Wind zieht über die Bäume, an den langen, weichen Nadeln wird die Luft gefiltert wie an einem riesigen Kamm. Es duftet nach Gras, da und dort steigt einem der Geruch von Wacholder in die Nase. Bloß von den Bäumen ist nichts zu riechen.

Es gehört zu den Eigenarten dieser Welt: Nicht dort, wo es am meisten Holz gibt, nämlich im Wald, riecht es so richtig nach Holz. Hier dominieren Gerüche von Moos, Pilzen und feuchter Erde. Wird ein zerfurchter Stamm von der Sonne beschienen, lassen sich allenfalls Harznoten wahrnehmen.

Der Duft von Bäumen kann besser in der Sauna wahrgenommen werden – vorausgesetzt, man gießt genügend mit Latschenkiefer-Konzentrat versetztes Wasser über die heißen Steine. Der herbe Geruch, ob aus den Nadeln der Legföhre gewonnen oder synthetisch hergestellt, vertreibt die Ausdünstungen der Saunabadenden und erinnert an frisch geschlagene Bäume. Mindestens so angenehm ist es, Zeit in einer zirbengetäfelten Stube zu verbringen. Denn sind die Stämme einmal zersägt, geben sie ihren Duft preis. Kein anderer Baum tut das so markant wie die Zirbe. Zirbenstuben sind die Duftkammern einer sanften Aromatherapie.

»Ich erkenne die Holzarten an ihrem Geruch«, sagt Jon Grass, Schreiner im Unterengadin. »Bei Föhre und Lärche ist das Harz dominant, gewisse tropische Hölzer wie die Rio Palisander riechen süßlich, andere Exoten stinken regelrecht.« Am liebsten arbeitet Grass aber mit Zirben. Nicht nur, weil sie »lieb« sind, sich das Holz kaum verzieht, nicht nur, weil sich die Bäume in rauen Höhen behaupten müssen und ihm deshalb sympathisch sind. Dass er die Zirbe mag, liegt vor allem am Geruch, »der ist gut, angenehm«. Aus seinem Lieblingsholz fertigt Grass am häufigsten Schlafzimmermöbel an, Betten und Schränke. Kunden verlangen aber auch Kassettendecken, und gerade hat er eine Urne aus Zirbe gefertigt. Grass bedauert, dass er selbst den Duft kaum mehr riecht. »Meine Nase hat sich daran gewöhnt. Erst wenn ich nach ein paar freien Tagen wieder in die Werkstatt komme, nehme ich den Zirbengeruch für kurze Zeit wieder wahr.«

Doch wonach riecht Zirbenholz, was macht den Geruch angenehm? Der Schreiner antwortet ausweichend. »Nicht süß, nicht herb«, sagt er nur. Seit 35 Jahren arbeitet er mit dem Holz, ein präzises Vokabular für den Geruch braucht er dazu nicht. Fragt man seine Berufskollegen oder die Förster, so haben auch sie keine Beschreibung parat, die meisten lächeln nur.

Wortreicher sind da Duftspezialisten, Parfumeure. Andy Tauer aus Zürich beschreibt den Zirbenduft als »mild, rund, warm vibrierend, wie trockene Nadeln in der Herbstsonne«. Doch er relativiert sogleich: Ein Duft lasse sich nur sehr bedingt mit Worten beschreiben, denn die Wahrnehmung sei individuell sehr verschieden. Unbestritten ist für Tauer die Einzigartigkeit: »Wer Zirbenholz einmal gerochen hat, erkennt es immer wieder, verwechselt es auch nicht mehr mit Tannen- oder Lärchenholz. Für mich ist Zirbenduft der Weihrauch der Alpen«.

»Holznoten«, erklärt er weiter, »haben in der Parfümerie eine lange Tradition. Holzextrakte werden zum Fixieren eingesetzt. Ihre Moleküle sind größer, der Siedepunkt liegt höher, sodass sie länger auf der Haut haften. An diesen großen Holzmolekülen können kleinere und damit flüchtigere Noten andocken und ihrerseits länger halten.« Deshalb ist der Einsatz von Sandel- oder Zedernholz in der Parfümerie weit verbreitet. Mit Zirbenextrakten hat Tauer zwar bis heute noch nie gearbeitet, doch vielleicht kommt das noch: »Zirbe heißt auf Englisch ,swiss pine‘. Das allein wäre eigentlich ein Grund, um als Schweizer Parfumeur den Duftstoff einmal auszuprobieren.«

Kaum jemand kann den Duft der Zirbe präziser beschreiben als Roman Kaiser. »Swiss Mountain Forest« heißt eine Duftlandschaft, mit der er seit Jahren arbeitet und die wie ein Bergwald aus Lärchen und Zirben riecht. Kaiser ist Chemiker und Duftforscher bei Givaudan in Dübendorf nahe Zürich, dem weltweit größten Hersteller von Duft- und Aromastoffen, und hat in den letzten dreißig Jahren auf dem ganzen Globus rund 2.700 verschiedene Naturdüfte untersucht, vor allem Pflanzen- und Holzdüfte.

»Beim Zirbenholz«, sagt Kaiser, »handelt es sich um einen sehr komplexen Duft.« Und ebenso komplex ist seine Erklärung. »Zirbenholz zeigt eine ausgesprochen frische Holznote«, sagt er, um dann eine ganze Reihe chemischer Elemente aufzuzählen: alpha-Pinen, beta-Pinen, 3-Caren, alpha-Campholenaldehyd und so weiter. Aufschlussreicher für das Verständnis des Zirbendufts sind die Adjektive, die er für jedes Element nennt: »terpentinartig, aber süß und frisch wirkend; frisch, myrtenartig; krautig und medizinisch; ein Schatten einer etwas tranig und fettig wirkenden Note«.

Dass Roman Kaiser dem Zirbenduft auf den Grund gegangen ist, lässt sich nicht bloß mit seiner Leidenschaft erklären. Dahinter stehen auch handfeste wirtschaftliche Gründe. »Unser Business«, erklärt er, »ist es, Düfte zu verstehen und sie kommerziell in Parfums zu verwenden.« 550 der untersuchten Naturdüfte hat er auf der Basis der einzelnen synthetischen Duftstoffe nachgebaut. Besonders vielversprechend seien Umgebungsdüfte wie der »Swiss Mountain Forest«, denn sie sind emotional positiv besetzt, erinnern an Ferien in den Bergen. »Und weil es ein Hauptziel von Parfums ist, positive Erinnerungen ins Bewusstsein zurückzubringen, können diese Duftstoffe bei der Kreation von Parfums gute Dienste leisten.«

Ob im Engadin oder in einem anderen Zirbenwald: Solange der Baum im Boden verwurzelt ist, geht er haushälterisch mit seinen Duftstoffen um. Vielleicht ist das der Grund, weshalb Zirbenholz, einmal zu Brettern verarbeitet, den einzigartigen Geruch so lange bewahrt. Wie lange, lässt sich im Kloster San Jon in Müstair überprüfen. Das Dormitorium im Plantaturm, diesem gezackten Wehrbau, wo sich die Schwestern einen großen Schlafraum teilten, ist mit Zirbenholz ausgekleidet. An den Brettern stehen Jahreszahlen, in denen das Holz geschlagen wurde: 1436, 1500 und 1501; das Alter des Holzes lässt sich anhand der Jahrringe bestimmen. Der Duft hat sich bis heute erhalten.

Auch Roman Kaiser ist von der Langlebigkeit des Zirbendufts überrascht. »Das Holz einer vor rund 300 Jahren gefällten Zirbe riecht mindestens so stark wie das Holz eines frisch gefällten Baumes. Der Duft scheint in speziellen Zellen eingeschlossen und so gegenüber oxidativem Abbau und Verflüchtigung geschützt zu sein.« Allerdings verändert sich der Duft mit der Zeit. »Bei altem Zirbenholz wird er viel wärmer, voller und zeigt den Schatten einer blumigen Note. Und er erinnert sogar etwas an Weihrauch und Vanille.

Dieser Beitrag ist eine überarbeitete und gekürzte Fassung des Textes »Weihrauch der Alpen«, zuerst erschienen in:

PLZ – das Magazin für das Engadin und die Bündner Südtäler, Nr.38⁄2009.zuschnitt, Do., 2010.09.16

16. September 2010 Thomas Schenk