Editorial

Grosse Vorhaben

«Die Aufmachung vor allem des Buches ist dergestalt, dass man die Macherinnen und Macher am liebsten als 26. in der Reihe porträtiert sehen würde.» So schliesst Olivier Berger, der Kulturredaktor der Südostschweiz, seine Würdigung von ‹DESIGNsuisse› ab. In der NZZ, der ‹Weltwoche› und Radio DRS tönte es ähnlich. Das ist gut. Und ein Lohn für Meret Ernst und Christian Eggenberger als Herausgeber, für Susanne Kreuzer als Grafikerin und natürlich auch für alle anderen über 500 Leute, die am Gelin-gen beteiligt waren. ‹DESIGNsuisse› war ein grosses Vorhaben, so schön das Buch, so gut die Filme, so klug die Texte und so hoch die Auflage – Hochparterre wird damit nur berühmt, aber nicht reich. Drei Franken Gewinn ist das Ziel. Doch wer Hochparterre abonniert hat, dem winkt dennoch ein Freundschaftspreis: 80 Franken statt 98 kostet ihn oder sie ‹DESIGNsuisse›. Auf Seite 63 ist der Coupon.

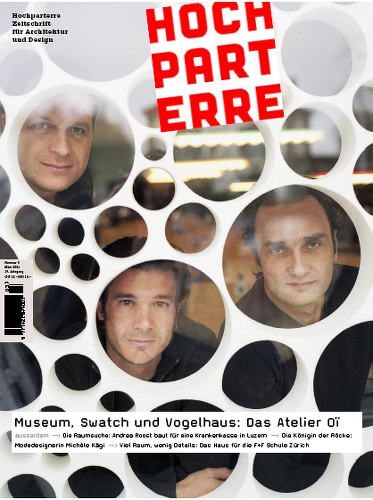

Hochparterre wird die Helden des Buches und der Filme nicht aus den Augen verlieren: In der Titelgeschichte ab Seite 14 kommentiert Meret Ernst die neuen Arbeiten in Architektur und Design des Atelier Öi aus La Neuville.

Inhalt

06 Funde

09 Stadtwanderer: Die vier Lehren von Galmiz

11 Jakobsnotizen: Wahrzeichen – laut und leise

13 Auf- und Abschwünge: Freud und Leid Titelgeschichte

14 Atelier Oï: 15 Jahre aktiv in allen Disziplinen

Brennpunkte

24 F + F Schule: Viel Raum, wenig Details

30 Möbelmesse Köln: Der Tisch als Familienmitglied

34 Jung und anderswo: Die Glut der brasilianische Moderne

36 Michèle Kägi: Die Königin der Glücksröcke

38 Métro Lausanne: Den Stationen eine Linie geben

42 Andrea Roost baute für die CSS: Essenz in Luzern

46 Wettbewerb: Die grosse Planung in der Region Bern

Leute

50 ‹DESIGNsuisse›: Buchvernissage und Filmpremieren Bücher

52 Architekten können keine Städte bauen, sagt Angelus Eisinger, und Bücher vom Teehaus über den Lötschbergtunnel bis zu einem Walliser Baumeister

Fin de Chantier

54 Ein Altersheim in Brig, ein Warenhaus in Baden, das Panorama von Hochsaas. Ein Schulhaus in Schmitten, neue Bauten in der Stadt Bern und Zürich und eine Viehmarkt- und Mehrzweckhalle im Toggenburg

An der Barkante

61 Mit Jürg Sulzer in Görlitz

Der Verlag spricht

63 ‹DESIGNsuisse›, Impressum

Viel Raum, wenig Details

Die F + F Schule für Kunst- und Mediendesign hat nach 34 Jahren Nomadentum und Provisorien endlich alle Räume unter einem Dach. Das neue Heim in Zürich Altstetten ist ein unspektakuläres Gewerbehaus, aus dem der Architekt Stephan Rutz mit wenig Geld viel Raum herausgeholt hat. Entstanden ist ein Schulhaus, aber auch eine Kunsthalle, eine Partybühne oder ein Atelier.

Die private Kunstschule F + F (Form und Farbe) wurde 1971 als Alternative zur staatlichen Kunstgewerbeschule gegründet. Der Unterricht in den Räumen des Jugendzentrums Drahtschmidli (heute Dynamo) brachte kunstpolitische Auseinandersetzungen und einigen frischen Wind in die Schweizer Kunstschullandschaft. In der Achtziger-Bewegung gehörte die F + F mit zu den Besetzern der Roten Fabrik. Die Malateliers in der ehemaligen Seidenspinnerei direkt am Zürichsee sind zwar immer noch in Betrieb, doch die vielen späteren Schulräume an den verschiedenen Adressen in Zürich sind Vergangenheit: Heute hat sich die F + F – nicht nur in der Szene – als Alternative zu den Fachhochschulen etabliert. Im Jahr 2006 studieren rund 220 junge Männer und Frauen vollzeitlich Kunst und Mediendesign an der F + F, zahlreiche Abendkurse ergänzen das Angebot. Der Umzug an die Flurstrasse in Zürich Altstetten reduziert die Schuladressen von sechs auf zwei. Er vereinfacht nicht nur die Verwaltung und Logistik, sondern manifestiert die Etablierung der Kunstschule auch räumlich.

Das unscheinbare Haus, in dem ein Händler ursprünglich Gemüse, später die UBS Kunst lagerte, ist keine Perle der Architektur. Gebaut hat es der Baumeister Gottlieb Welti 1949 als profanes, aber funktionales Lager- und Bürohaus. Der Grundriss des 46 auf 20 Meter grossen Baus basiert auf einem regelmässigen fast quadratischen Stahlbeton-Stützenraster mit einem Abstand von rund sechseinhalb Metern. Auf der Nordseite zeigt ein aus dem Grundriss heraustretender Treppenhausturm den Haupteingang und die Erschliessung gegen aussen an. Zwei in den diagonal gegenüberliegenden Ecken liegende Treppenhäuser sowie ein zentral gelegener Lastenlift verbinden die fünf Ebenen miteinander. Entlang der beiden Längsfassaden lassen lange Fensterreihen Licht von Osten und Westen in die 20 Meter tiefen Räume fallen. Kurz: Ein Gewerbehaus aus den Fünfzigerjahren – nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut – einfach so, wie es in manchem Vorort einer grösseren Schweizer Stadt mehrfach steht.

Zwei Eingriffe: Gang und Treppe

Nach einigen Handänderungen rutschte der Bau ins Immo-bilien-Portefeuille der von der Zahnradfabrik zur Immobi-lienbesitzerin geschrumpften Maag. Ende 2003 zog die UBS aus und es wurden drei Etagen frei. Kurz darauf präsentierte der Zürcher Architekt Stephan Rutz zum ersten Mal Kurt Weber von der Maag Property Company sein in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung der F+F und mit Unterstützung des Präsidialdepartements der Stadt Zürich entwickeltes Umnutzungskonzept. Rutz schlug vor, das nördliche Treppenhaus in den Keller sowie das südliche ins Dach zu verlängern – eine Grundvoraussetzung, um aus den etwas mehr als 3700 Quadratmeter Lagerfläche zusammenhängende Schulräume zu machen. Zweites Element des Entwurfs ist der innen liegende Gang im Erd- und in den beiden Obergeschossen. Er verbindet die drei Erschliessungskerne horizontal. Seine Ausformung richtet sich nach dem Öffentlichkeitsgrad und seine Lage nach den Nutzungen – immer eingepasst in die bestehenden Strukturen. Im Erdgeschoss nimmt er rund einen Drittel der Fläche ein, in den Obergeschossen mit zunehmender Höhe immer weniger. Der Raum ist mit seinen unterschiedlich grossen ‹Ausstülpungen› zur Fassade hin mehr als Korridor. Er ist auch erweitertes Schulzimmer, Pausenplatz, Kritik-Koje oder Ausstellungsraum.

140 Franken pro Kubikmeter

Sorgfältig gelöste Details oder Konstruktionskapriolen sucht man bei der F + F vergebens. Sie treten zugunsten des Raums und des minimalen Budgets in den Hintergrund: Es gibt keine Sockelleisten, keine Plättli in den WCs, die Leitungen sind offen verlegt und die Wände in den bestehenden Treppenhäusern wurden nicht noch einmal gemalt, denn sie waren schon weiss. Der rohe Charme passt zum Haus und zur Schule: Die Zementböden zeigen ihre Narben aus fünfzig Jahre Nutzung, die Waschbecken hat der Hausmeister auf Baustellen zusammengesucht, die Stahlzargen der neuen Türen sind nicht gestrichen, weil sie unbehandelt schöner und authentischer sind. Der Architekt hat an den Räumen und nicht am Ausbau geschliffen und hat sich wegen des knappen Budgets nicht auf die Entwicklung von Details konzentriert, sondern auf deren Kontrolle. Das Resultat ist wohltuend unprätentiös: Es ist eine rohe, dafür aber massgeschneiderte Leinwand, auf die das Schulleben malen kann.

Mit einem Budget von knapp zwei Millionen Franken hat Stephan Rutz rund 12 500 Kubikmeter Schule aus dem alten Lagerhaus geholt. Den tiefen Umbau-Kubikmeterpreis von 140 Franken (BKP 2) konnte er, auf der einen Seite, dank der Bereitschaft der Bauherrschaft erreichen, die Raumnutzung vor Ausbaustandard stellte. Auf der anderen Seite konnte der Architekt seine eigenen Aufwände vor allem im Bereich Planung und Devisierung minimieren: Es fielen beispielsweise keine Fachplanerhonorare an, weil Stephan Rutz direkt mit dem Elektriker oder dem Sanitärinstallateur durch die Baustelle lief und vor Ort die Schacht- und Leitungsverläufe festlegte. Auch konnte er Freymit der Bauherrschaft vereinbaren, dass die Aufträge ohne Submission direkt an Unternehmer vergeben wurden, mit denen Stephan Rutz schon einmal zusammengearbeitet hatte. Einen Freipass bei der Vergabe hatte der Architekt trotzdem nicht, denn schien ihm oder der Bauherrschaft eine Offerte zu hoch, lud er zwei weitere Handwerker ein und der günstigere erhielt den Auftrag. Wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Umnutzung bleibt allerdings die Substanz selbst: So unspektakulär das Lager- und Bürohaus auch ist, die Räume sind dank der grosszügigen Raumhöhe und des eher kleinen Stützenabstands auch beinahe sechzig Jahre nach der Erstellung noch anpassungsfähig und gut umnutzbar.

Dreimal 130 Quadratmeter Atelier

Den architektonischen Umbau konnte der Rektor Sandi Paucic noch um eine soziale Dimension erweitern, die heute für das stimmige Bild mitverantwortlich ist. Denn als Paucic erfuhr, dass die Stadt Räume für Austausch-ateliers suchte, nahm er mit Jean-Pierre Hoby, dem Leiter der städtischen Kulturabteilung Kontakt auf. Schnell wurden sich die Parteien handelseinig: Die Stadt gab grünes Licht für den Ausbau des bis dahin ungenutzen Estrichs in drei grosszügige Künstlerateliers. Das Resultat: Nicht nur die Räume, auch die internationalen Gäste – gegenwärtig bespielt die Kulturstiftung Pro Helvetia eines der Ateliers – sind eine Bereicherung für die Schule. Sie profitiert so auch von der Ausstrahlung als Ort der Kultur.

Aufgrund des stimmigen Projekts war die Maag Property Company sogar bereit, die Eigeninvestitionen in die Substanz deutlich aufzustocken. Die Besitzerin der Liegenschaft leistete damit aber keinen Sozialdienst, sondern bekam dafür einen langfristigen und prestigeträchtigen Mieter für bis anhin schlecht vermietbare Räume. Der Umbau für die F + F zeigt, dass man auch ohne aufwändige und teure Konstruktionsdetails stimmigen Raum gestalten kann. Er zeigt auch, dass es sich lohnt, wenn der Architekt wieder vermehrt an Spezialisten abgegebenes Terrainzurückerobert: Rutz hat sich nicht nur als formaler Entwerfer im Auftrag der Bauherrschaft verstanden, sondern auch als Nutzungsgestalter für den Vermieter und Flächenoptimierer für den Mieterhochparterre, Fr., 2006.03.10

10. März 2006 Roderick Hönig

verknüpfte Bauwerke

F + F Schule für Kunst und Mediendesign - Umbau

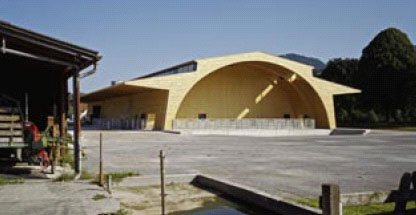

Für Markt und mehr

Montags trafen sich die Viehhändler und Bauern jeweils in der Kälberhalle zu Liechtensteig zum Markt. Diese bald hundertjährige Tradition findet nun in der Markthalle von Wattwil ihre Fortsetzung. Solide steht der fast 80 Meter lange Bau am Ortsrand. Die Längswände sind leicht schräg gestellt, sodass der Bau ‹mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen scheint. Unter dem Kleid aus groben Brettschindeln und der Stülpschalung verbirgt sich eine Reihe von gebogenen Bindern aus Brettschichtholz, die dem Raum eine sakrale Note geben. An der einen Schmalseite bildet ein vorstehender, mit wenigen Fenstern durchbrochener Gebäudeteil einen massiven Rücken. Hier ragt auch das Restaurant mit der Tribüne auf dem Dach in die Halle. Am anderen Ende ist der Holzbau scharf abgeschnitten und die Aussenwand zurückgesetzt, sodass ein gedeckter Vorbereich entstand. Das gesamte Baumaterial – fast ausschliesslich Fichte – stammt aus dem Toggenburg. Hochbetrieb herrscht übrigens nicht nur beim Kälbermarkt. Der Blick in den mit Schlachtviehmarkt, Stierenmarkt, Braunviehauktion, Churfirstenfestival und schliesslich auch der Toggenburger Misswahl dick bepackten Kalender zeigt: Die Markt- ist auch eine Mehrzweckhalle.hochparterre, Fr., 2006.03.10

10. März 2006 Werner Huber

verknüpfte Bauwerke

Viehmarkthalle

Schöner ist sicherer

„Seebach“, die Endstation des Vierzehner-Trams, hat sich mit täglich 14 000 Passagieren zu einem wichtigen Umsteigeknoten entwickelt. Diesem Ansturm genügte das Tramhäuschen von 1951 nicht mehr. Es liess die Passagiere im Regen stehen und die Toilettenanlagen waren so, dass die Tramführer nach Möglichkeit lieber 40 Minuten warteten, bis sie ihr Geschäft im ‹Triemli› am anderen Ende der Linie verrichten konnten. Tempi passati. An Stelle des alten Häuschens steht ein gläsernes Dach, unter dem ein Kiosk und eine Toilettenanlage für Passagiere und Personal Platz fanden. Jenseits der Gleise wartet – wie ein kleiner Bruder – ein weiteres Dach als Wetterschutz für die Buspassagiere. Beiden gemeinsam ist die Konstruktion: Betonscheiben definieren die Räume und tragen die stählerne Tragkonstruktion des Daches. Darauf liegen die mit einer Mattfolie versehenen, mehrschichtigen Gläser. Diese absorbiert das Sonnenlicht, bringt das Glas zum Leuchten und das Dach scheinbar zum Schweben – ein Effekt, der sich verstärkt, weil die Tragstruktur „unsichtbar“ über dem Glas liegt. Neu gestaltet ist auch die Umgebung: Eine dunkle Wand aus Bäumen und Gestrüpp wurde entfernt, was mehr Übersicht und, insbesondere nachts, mehr Sicherheit bringt.hochparterre, Fr., 2006.03.10

10. März 2006 Werner Huber

verknüpfte Bauwerke

Tramstation Seebach

31. 1969