Editorial

Ein Geruch, ein Bild oder ein Geräusch – irgendetwas ist sicher von der eigenen Zeit im Kindergarten geblieben. Der eine mag sich an die vielen Bauklötze erinnern, mit denen er unendlich hohe Türme bauen konnte, der andere denkt eher mit Schrecken an das Geschrei der anderen Kinder zurück. Derzeit wird in den österreichischen Medien viel über außerfamiliäre Kinderbetreuung diskutiert, über die Ausbildung der Pädagoginnen, über Gruppengrößen und die Anzahl der Betreuungsplätze, doch kaum über die Qualität der Räume. Dabei hat die Kindergartenoffensive ein enormes Bauvolumen ausgelöst.

Diesen Zuschnitt haben wir ganz dem Thema „Bauen für Kinder“ gewidmet, weil es bei dieser Bauaufgabe nicht nur um Quantität, sondern auch um Qualität gehen muss und weil es gar nicht so schwer ist, diese zu erzeugen. Kindergarten, Tagesstätte oder Krippe – im Ausland, man denke an Finnland oder Norwegen, werden gerade diese Bauten gerne aus Holz errichtet. Aber auch hierzulande gibt es genug Alternativen zum Kindergarten im Metallcontainer – dies beweisen die für diesen Zuschnitt ausgewählten Objekte. Diese Kindergärten aus Holz erzählen von der Sinnlichkeit des Materials, der Möglichkeit des schnellen Bauens, vom Energiesparen, der regionalen Wertschöpfung und von ökonomischen Belangen, aber auch von dem Wunsch der Beteiligten, den Kindern ein Vorbild zu sein.

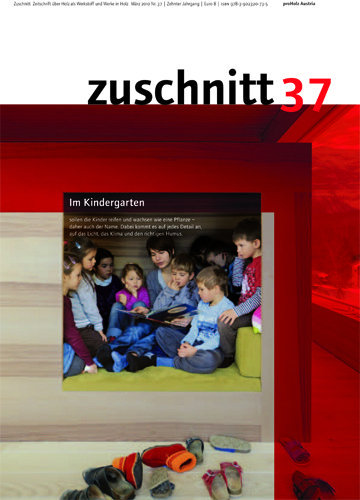

Dort, wo Kinder aufwachsen, ihre ersten Erfahrungen machen, ist jedes Detail wichtig, ebenso wie die Qualitäten der verwendeten Materialien. Dass Holz dabei eine besondere Rolle spielt, ist offensichtlich: Spielzeuge aus Holz, Möbel aus Holz sowie Oberflächen aus Holz haben ihren festen Platz im Leben der Kleinen. Die Natürlichkeit des Materials, seine Haptik, die Wärme und Atmosphäre, die es ausstrahlt, kommen dann zur Sprache. Doch auch die Sprache hat ihre Grenzen, Fotos können manchmal mehr aussagen als abstrakte Wörter. Deshalb hat der Fotograf Nikolaus Walter für uns drei exemplarische Kindergärten besucht und dort den Alltag der Kinder eingefangen. Wenn man auf seinen Fotos die Kinder auf dem Boden liegen oder spielen sieht, dann sagt das mehr aus über die Qualitäten von Holz als die bereits erwähnten Begriffe wie Haptik und Atmosphäre. Wir hoffen, dass es Ihnen so geht wie uns: dass auch Sie beim Betrachten der Bilder den Wunsch verspüren, sich ganz unbedarft dazugesellen zu dürfen. Anne Isopp

Inhalt

Editorial

Text Anne Isopp

Themenschwerpunkt

Essay

Erwachsenen- oder Kinderträume?

Text Gert Kähler

Von wegen passiv!

Haus der Kinder in Innsbruck

Text Anne Isopp

Welche Räume sind uns die Kinder wert?

Text Franziska Leeb

Sechs Kindergärten

Die Bürgermeister antworten

Text Gudrun Hausegger

Kuschelkasten

Kindergarten in Bizau

Text Heike Schlauch

In der Not das Krokodil gerufen

Zubau im Mühlkreis

Text Romana Ring

Offener Kindergarten

Raum- und Materialpädagogik

Text Gabu Heindl

Holz bis in die letzte Ritze

Kindergarten im Gemeindezentrum

St. Gerold

Text Heike Schlauch

Passgenau

Einbauten in Wien, Innsbruck und Berlin

Text Anne Isopp

Haste Töne!

Raumakustik im Kindergarten

Text Karl Brüstle

Würfelspiel

Kindergarten Langenegg

Text Heike Schlauch

Kindergartenoffensive in Österreich 2008 – 10

Service

Kindergartengesetze

Literatur

Ansprechpartner

Wertschöpfungskette

Waldschule Almtal

Text Anne Isopp

Seitenware

Nicht nur Kinder träumen davon ...

Text Anne Isopp

Holzrealien

Kurz und klein

Schöner spielen

Green Beauty

Toller Schwindel

Texte Michael Hausenblas

Holz(an)stoß

Carsten Höller

Text Stefan Tasch

In der Not das Krokodil gerufen

(SUBTITLE) Zubau im Mühlkreis

Planungsbeginn im Mai, Baubeginn zwei Monate später, Fertigstellung im Oktober und ein Budget von 180.000 Euro: Diese Schlagworte allein beschreiben eine beachtliche Leistung. Die Erweiterung des bestehenden Kindergartens in Neumarkt im Mühlkreis ist jedoch mehr als das bloße Meistern ungünstiger Voraussetzungen. Die im Ort ansässigen Architekten Peter Schneider und Erich Lengauer haben ein ungewöhnliches, ja sinnliches Objekt geschaffen. Mit seiner lang gestreckten, in einem großen Panoramafenster mündenden Form, dem breiten Oberlicht und der grünen Fassade sieht der Kindergartenzubau aus wie ein Krokodil. Da waren sich von Beginn an alle sicher: Kinder, PädagogInnen ebenso wie die NachbarInnen.

Das Budget, mit dem die Architekten den Zubau zu realisieren hatten, betrug weniger als die Hälfte der für ähnliche Aufgaben üblicherweise bewilligten Mittel. Aber auch der Bauplatz sowie Lage und Ausformung des Bestands stellten massive Einschränkungen für das Projekt dar. Auf das Wesentliche der Aufgabe konzentriert, schufen Schneider & Lengauer trotzdem einen großzügigen, den pädagogischen Richtlinien entsprechenden Gruppenraum, der den Kindergarten um mehr als nur die gewonnenen Flächen bereichert. Für den Baustoff Holz sprachen nicht nur seine besondere Eignung zur Vorfertigung und die damit verbundene Bauzeitverkürzung, sondern auch seine optischen, akustischen und haptischen Qualitäten, die Schneider & Lengauer einsetzten, um die Architektur mit Begriffen wie Naturverbundenheit, Wärme und Geborgenheit zu verknüpfen.

Der bestehende Kindergarten ist ein in den frühen 1990er Jahren errichteter, auf sich selbst bezogener Zentralbau. Er steht im Ortskern von Neumarkt etwa in der Mitte eines jäh nach Westen abfallenden Bauplatzes. Für den Zubau blieb nur der nördliche Teil des Grundstückes übrig. Schneider & Lengauer entwarfen einen schmalen, länglichen Baukörper, der etwas abgerückt vom Bestand sitzt und mit diesem über einen Glasgang verbunden ist. Der Neubau ragt weit über die Hangkante hinaus, sodass der neue Gruppenraum nicht nur in den Genuss von Besonnung aus Süden kommt, sondern auch durch die Aussicht in die Mühlviertler Hügellandschaft wesentlich erweitert wird. Ein Oberlichtband erfüllt die Tiefe des Baukörpers mit Tageslicht.

Die Kinder lieben den Panoramablick ebenso wie die gebaute Topografie im Inneren des Gruppenraumes, die es zu erkunden gilt. Hier gibt es ebenerdige Spielbereiche, eine Empore und die darunterliegende Leseecke, von der aus sie die Hühner in Nachbars Garten beobachten können. Straßenseitig liegt ein kleiner Mehrzweckraum, der durch eine großzügige Blickverbindung mit dem Vorgarten zusätzliche Qualitäten erhält.

Der Neubau ist als Holzriegelkonstruktion mit eingeblasener Zellulosedämmung errichtet. Die Flächen im Inneren des Gebäudes sind mit weiß geöltem Fichtenholz ausgekleidet. Dies bietet in Verbindung mit den schlichten Birkensperrholz-Möbeln einen hellen, ruhigen Hintergrund für die bunte Aktivität der Kinder. Wände und Decken sind zum Teil als akustisch wirksame Paneele ausgebildet. Der Zubau ist zur Gänze mit grünem Eternit verkleidet. Diese Farbwahl hat wohl das Ihre zur Bildung der Assoziationskette weit aufgesperrtes Maul – hoch liegende Augen – grün – Krokodil beigetragen. Seit jemand dem Bestand die Rolle des Kasperls zugeordnet hat, bilden Alt und Neu auch in diesem Sinne eine Einheit.zuschnitt, Mi., 2010.07.14

14. Juli 2010 Romana Ring

verknüpfte Bauwerke

Kindergarten Neumarkt

Erwachsenen- oder Kinderträume?

(SUBTITLE) Essay

Auf wen ist eigentlich die Architektur von Kindergärten zugeschnitten? Auf die Kinder? Dann wären Türen höchstens 1,50 Meter hoch, Räume gerade noch 2 Meter, Brüstungen 50 cm: eine Zwergenwelt – Gulliver lässt grüßen. Schade, dass die betreuenden Erwachsenen das Haupt senken müssen – gesundheitsschädlich, jedoch konsequent. Wie auch sollte man die dezidiert für Kinder errichteten Bauten nicht konsequent an deren Bedürfnissen ausrichten?

Die Antwort scheint einfach, ist es aber nicht. Wenn es „kindlich“ aussieht, freut sich der erwachsene Mensch spontan für die lieben Kleinen: fröhliche Farben, kleine Fenster, niedrige Brüstungen, Kuschelecken und „warme“ Materialien. Also viel Holz und viel Hundertwasser. Als Erwachsener findet man Hundertwasser eher bedenklich. Die Gewerkschaft untersucht sogar die Folgen von Jahrhundertwasserschäden bei Kindergärtnerinnen.

Die Antwort trägt auch nicht weit genug. Denn man muss fragen, wer den Kindergarten baut (also bezahlt) und zu welchem Zweck. Er ist Teil eines Erziehungssystems und somit eines Systems, mit dem der Staat Staats-Bürger hervorbringen will. Es ist ein Irrglaube, Kindergärten seien für Kinder da; das wäre nur der Fall, wenn sich das, was kindgerecht ist, mit dem Staatsziel deckte. Denn Erziehung ist immer Erziehung zu etwas – und das wird nicht vom Kind definiert, sondern von einer externen Institution (und sei es die Familie), die nicht das Wohl des Kindes, sondern ihr eigenes im Auge hat. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass das eine mit dem anderen übereinstimmt, das muss es aber nicht. Diktaturen pflegen die Kinder- und Jugenderziehung besonders rigoros; doch es folgt daraus nicht, dass die Demokratie frei von Beeinflussung ist: Auch die „Erziehung zur Demokratie“ ist eine Indoktrination. Wären Kinder und das Ausleben ihrer Bedürfnisse allein Ziel der Architektur, könnte diese überall gleich aussehen. In der ddr und der brd sahen die Kindergärten durchaus unterschiedlich aus – so wie bei Robert Owen, Charles Fourier oder Maria Montessori.

Gerade die historische Perspektive verdeutlicht, wie sehr die Erziehung der Kinder immer einem übergeordneten, allgemein-gesellschaftlichen Ziel folgte. Wir sind heute nicht weiter: Wenn über Kindergärten die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund vorangetrieben und die deutsche Sprache verstärkt vermittelt werden soll, weil andere Methoden nicht funktionieren, ist das nicht etwas, das von den Kindern ausgeht.

„Dieser Garten der Kinder hat aber außer dem allgemeinen Zwecke das Verhältnis des Besonderen zum Allgemeinen, des Gliedes zum Ganzen, gleichsam des Kindes zur Familie, des Bürgers zur Gemeinde darzustellen …“ [1] So beschrieb Friedrich Fröbel (1782 – 1852) die Gärten seiner Kindergruppen und prägte damit den Begriff Kindergarten. Und er begründete das eigene Haus für Kinder mit deren Rolle als Teil des Ganzen einer Gesellschaft.

Das „Jahrhundert des Kindes“, als das die schwedische Lehrerin Ellen Key das 20. Jahrhundert bezeichnete, sollte die Perspektive einer „Erziehung vom Kinde her“ bringen. Aber es blieb bei der Sicht der Erwachsenen auf das, was sie für die „Erziehung vom Kinde her“ hielten, denn auch dabei wurde nicht etwa eine Meinungsumfrage unter Kindern zugrunde gelegt. Erst Rudolf Steiner entwickelte ein architektonisches Gesamtkonzept von Kindergarten und Schule, das auf die vermutete Kindesentwicklung reagiert. Ob seine architektonischen Schlüsse richtig sind, lässt sich allerdings schwer beweisen.

Wenn der Besuch des Kindergartens als Teilstück auf dem Wege zum Erwachsenen gesehen wird, soll man dann überhaupt kindgerecht bauen? Soll der Architekt so bauen, wie es den Kindern gemäß ist (sofern er in der Lage ist, das herauszufinden), oder vielmehr so, wie es zur Einübung in die Welt der Erwachsenen dienlich ist? Eher Hundertwasser, Günter Behnisch, Rudi Steiner oder doch lieber quadratisch, praktisch gut? Beraubt man das Kind durch einen vermeintlich kindgerechten Bau nicht der Chance zu wachsen, über das Kindgerechte hinauszugelangen? Müsste man ihm nicht das Ziel bauen, in dem es leben wird: die Erwachsenenwelt? Ein Esstisch der Erwachsenen, vier Beine und eine Platte, wird für das Kind kraft seiner Fantasie Haus, Höhle, Burg, wogegen die von Architekt oder Spielzeugindustrie angebotenen Häuser, Höhlen, Burgen diese Fantasie beschneiden. Der Kindergarten als Burg, als gestrandetes Schiff – sind das nicht Bilder, die Erwachsene in die Kinderwelt projizieren?

Die Waldorf-Pädagogen haben ihre eigene Antwort: „Alles soll kleinteilig sein, auf den kindlichen Maßstab zugeschnitten; möglichst viele individuelle Situationen, lebendige und anspruchsvolle Formen sind gefordert. Das alles wird mit einfachsten Mitteln und Materialien gemacht. Die Wände schlicht gemauert, die Steine soll man sehen. Holz von einfachster Art. Alles möglichst rustikal, auch wenn dem Erwachsenen zu primitiv. Nicht ästhetisch, nicht durchgeklügelt, nicht zu fertig.“ [2]

Weg von der fantasiereduzierenden Konkretion hin zum Elementaren: Das klingt gut – außer vielleicht für die Kindergärtnerinnen –, ist jedoch ebenfalls eine Projektion, die nur die Sehnsucht des erwachsenen Menschen nach der Kindheit zeigt. Die Kinder aber antworten auf ihre Art, mit ihrer sehnsuchtsvollen Projektion: „Wenn ich einmal groß bin, dann …“zuschnitt, Di., 2010.03.16

[1] Friedrich Fröbel: Die Gärten der Kinder im Kindergarten, zit. nach: Wilma Grossmann: Kindergarten. Eine historisch-systematische Einführung in seine Entwicklung und Pädagogik, Basel 1987, S. 28.

[2] Werner Seyfert: Kindergärten bauen, in: Bauwelt 38/76, S. 1200.

16. März 2010 Gert Kähler