Editorial

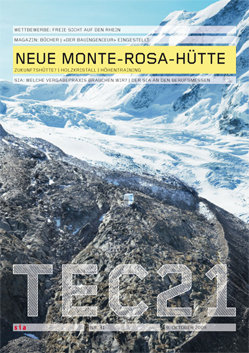

Seit 2003 steht die Neue Monte-Rosa-Hütte, ein Gemeinschaftsprojekt von ETH Zürich, Schweizer Alpen-Club (SAC), HTA Luzern und Empa, im Rampenlicht. Vier Semester lang haben Studierende der ETH Zürich am Entwurf gearbeitet. Das Projekt wurde 2007 an der Biennale in São Paolo und 2008 im Schweizerischen Architekturmuseum ausgestellt, in Vorträgen präsentiert und in Zeitungen abgebildet. Am 25. September ist die Hütte nun eingeweiht worden – Zeit, das Ergebnis an den aufgebauten Erwartungen zu messen.

Dass der SAC für innovative architektonische Lösungen offen ist, hat er bereits bewiesen. Davon zeugen die Damma-Hütte, die an der Berner Landesausstellung 1914 ausgestellt, 1915 zum heutigen Standort transportiert und heuer durch einen Neubau ergänzt wurde, oder die 2003 eröffnete Cristallina-Hütte, die der SAC einem zusammen mit dem BSA ausgeschriebenen öffentlichen Architekturwettbewerb verdankt. Auch für die expressive Form der Neuen Monte-Rosa-Hütte finden sich Inspirationsquellen in der Architekturgeschichte – etwa bei Bruno Taut, dessen «Alpine Architektur» von 1919 die Alpen zum leuchtenden Kristallgebilde überformt. Dennoch betritt der SAC mit der Neuen Monte-Rosa-Hütte Neuland. Der auf 2883 mü.M. zwischen Gorner-, Grenz- und Monte-Rosa-Gletscher gelegene Neubau erhebt einen hohen ökologischen Anspruch: Der CO2-Ausstoss pro Übernachtung soll auf einen Drittel des früheren Wertes gesenkt werden, und nur ein Zehntel des gesamten Energiebedarfs wird in Zukunft von aussen zugeführt.

Dass die Hütte trotzdem jenen erhöhten Wohnstandard aufweist, der sich in neueren SAC-Hütten durchzusetzen beginnt, dürfte komfortliebende Bergsteiger freuen. Damit stellt sich jedoch die Frage, welche ökologischen Folgen eine solche Hütte über die Systemgrenze des eigentlichen Gebäudes hinaus nach sich zieht.

Erfreulich ist, dass sie das Potenzial der interdisziplinären Zusammenarbeit aufzeigt und die Möglichkeiten des energetisch optimierten Bauens ohne Holz-und-Jute-Pathos exemplifiziert: Denn die Architektur der Hütte, von der im Vergleich zu den technischen Aspekten bisher wenig gesprochen wurde, ist herausragend. Die Medienwirksamkeit des Neubaus dürfte dazu beitragen, eine breite Öffentlichkeit für den Schutz der Bergwelt zu sensibilisieren. Paradoxerweise könnte sich aber gerade diese Qualität auch als problematisch erweisen. Bereits jetzt erzeugt die neue Hütte einen vermehrten Publikumsverkehr. Mehr Besucher aber bedeuten mehr Anfahrten, mehr Eingriffe in die empfindliche alpine Flora und Fauna, mehr Helikopterflüge für Personen- und Warentransporte – und schlimmstenfalls mehr Rettungseinsätze, wenn ungeübte Touristen angesichts des Ziels die Gefahren der hochalpinen Route unterschätzen.

Judit Solt, Markus Schmid

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Freie Sicht auf den Rhein

13 MAGAZIN

Bücher | «Der Bauingenieur» eingestellt

18 ZUKUNFTSHÜTTE?

Alexander Felix

Architektur: An exponierter Lage mitten in einer spektakulären Landschaft setzt die Neue Monte-Rosa-Hütte einen architektonischen Meilenstein.

23 HOLZKRISTALL

Daniel Engler

Ingenieurwesen: Der Bau der bis ins letzte Detail geplanten und vorfabrizierten Hütte erfolgte innert kurzer Zeit und unter schwierigen klimatischen Umständen.

27 HÖHENTRAINING

Markus Schmid

Gebäudetechnik: Bewährte Bauteile sichern Dauerhaftigkeit und Komfort im rauen Klima. Diese Komponenten mit einer intelligenten Steuerung zu verknüpfen ergibt zusätzlich eine hohe Energieeffizienz.

34 SIA

Welche Vergabepraxis brauchen wir? | Werkbericht, Kurse und Tagung | Der SIA

an den Berufsmessen | ZNO-Sitzung und Vernehmlassung

39 MESSE

Vom 24.10. bis zum 1.11.2009 werden in Zürich an der Messe «Neue Räume 09» Designmöbel und Inneneinrichtungen präsentiert.

45 IMPRESSUM

46 VERANSTALTUNGEN

Zukunfsthütte?

An exponierter Lage auf 2883 m ü. M., inmitten einer spektakulären Landschaft, eingebettet zwischen Gorner-, Grenz- und Monte-Rosa-Gletscher, setzt die Neue Monte-Rosa-Hütte einen architektonischen und technischen Meilenstein im hochalpinen Bauen.

Die Idee zur Planung und Ausführung des Prestigeprojekts Neue Monte-Rosa-Hütte wurde anlässlich des Jubiläums «150 Jahre ETH Zürich» an der Hochschule entwickelt. Ab dem Wintersemester 2003/2004 arbeiteten 33 Studierende am eigens hierfür gegründeten «Studio Monte Rosa» unter Leitung von Andrea Deplazes an der Entwicklung von Konzepten für eine zeitgemässe Berghütte. Nach intensiver, viersemestriger Entwurfsarbeit konnte sich das Projekt «Glänzling» durchsetzen. Da die viel besuchte bestehende Monte-Rosa- Hütte in marodem Zustand ist und heutigen Anforderungen nicht mehr entspricht, gelangten die Hochschule und der Schweizer Alpen-Club (SAC) zum Schluss, dass ein Neubau den ebenfalls diskutierten Umbauprojekten vorzuziehen sei. In den letzten sechs Jahren sammelte die Hochschule Sponsorengelder, um den 6.5 Mio. Franken teuren Bau realisieren zu können. Gleichzeitig wurde das Projekt in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Experten des SAC und der Industrie weiterentwickelt. In dieser Planungsphase wurden passive Low- Tech-Konzepte und aktive High-Tech-Lösungen abgewogen, da die Neue Monte-Rosa-Hütte als Leuchtturmprojekt der ETH Zürich auch die technische Kompetenz der Hochschule beweisen soll.

In einer sehr frühen Planungsphase wurde Holz wegen guter Vorfabrikations- und Transporteigenschaften als Baustoff gewählt. Bei der Überarbeitung des Entwurfs halfen computergestützte, parametrische Gebäudemodelle die komplexe Geometrie hinsichtlich Bettenanzahl, Tragwerk, Konstruktion, kompaktes Gebäudevolumen, passive und aktive Sonnenenergienutzung etc. zu optimieren. Ausserdem wurde die Suche nach einer möglichst kleinen Hüllfläche von einer intensiven Formfindung begleitet. Die polygonale Gebäudehülle wurde gegenüber dem ursprünglichen Entwurf geometrisch geklärt, gleichzeitig erfüllt sie nun eine Reihe weiterer Anforderungen: So bestimmt das ideale Quadrat der nach Süden gerichteten Fotovoltaikfassade die Ausrichtung und die Gestaltung der Hülle. Die Fläche wurde um 66.2 ° geneigt, sodass die Zellen optimal zur Sonne ausgerichtet sind. Die nach Norden abfallende Dachfläche stellt sicher, dass Schnee abrutschen kann, um die Schneelast zu reduzieren. Die übrigen Fassadenflächen sind unregelmässig geknickt, brechen die Grösse des Baukörpers und provozieren lebhafte Reflexionen auf der Aluminiumhülle: Die in den oberen Geschossen kleiner werdenden Räume erlaubten, das Volumen nach oben hin zu verjüngen.

Innere Reibung Der Grundriss zeigt ein unregelmässiges Achteck und ist durch Wandscheiben in zehn gleiche Segmente mit je 36 ° Öffnungswinkel geteilt. In den Stockwerken sind die Holzkonstruktionen unterschiedlich ausgeformt (siehe «Holzkristall», S. 23). Im Inneren reiben sich die unterschiedlichen Geometrien von Hüll- und Innenkonstruktion an verschiedenen Punkten. Diese Situationen sind von den Architekten durchaus gewollt und dank computergestützter Planung und Fertigung des Holztragwerks auch gut beherrschbar. Ob man das Ergebnis als «ungelöste Details» oder Reverenz an die Bricolage so manch alter Hütte liest, bleibt den Betrachtern überlassen. Vielleicht gelingt gerade so der Abbau von Berührungsängsten mit der ungewohnten architektonischen Hüttenform. Jedenfalls liess sich durch die digitale Planungs- und Herstellungskette eine präzise und schnelle Fertigung erreichen. Optisch wirkt die fünfstöckige Hütte wie aus dem Fels gewachsen. Doch nur die Aluminiumverblechung ist bis auf den Fels heruntergezogen. Unter diesem «Tischtuch» ruht der Bau über dem abfallenden Erdboden auf einem horizontalen, spinnennetzförmigen Stahltisch, der auf zehn Punktfundamenten und einer Zentralnocke lagert. Durch die punktuellen Auflager soll eine unerwünschte Aufheizung des empfindlichen Permafrostbodens verhindert werden.

Der Haupteingang zur Hütte liegt im ersten Untergeschoss, das – obwohl oberhalb des Erdreichs gelegen – als robuste Kellerwelt gestaltet ist. Die Enfilade beginnt mit den Ski-, Schuh- und Trockenraumsegmenten, die als Winterlager mit zwölf Schlafplätzen zugänglich bleiben, wenn die übrige Hütte geschlossen ist. Die Restsektoren sind mit der umfangreichen Haustechnik und Lagerräumen belegt. Die Erschliessung folgt in einer Spiralbewegung der Aussenwand und führt über eine breite Kaskadentreppe hinauf in den Essraum im Erdgeschoss mit 120 Sitzplätzen. Um den beeindruckenden Rundumblick in die Bergwelt zu ermöglichen und einen grosszügigen Raumeindruck zu erhalten, sind die Schotten hier als Fachwerk aufgelöst. Die computergesteuerte Fertigung ermöglichte es, die sichtbaren Holzoberflächen der Streben mit einem grossflächigen Muster zu versehen, das bei der maschinellen Bearbeitung direkt mitgefräst wurde. Es erinnert an traditionelle Holzschnitzereien in alten Stuben, konstrastiert aber die übrige reduzierte Gestaltung. Die Küche ist in einem eigenen Segment untergebracht und über Durchreichen in der Kernzone mit dem Essraum verbunden. Nach Süden vorgelagert ist ein grosses Holzdeck als Sonnenterrasse mit 60 Sitzplätzen.

In den oberen drei Geschossen befinden sich 18 Gäste- und Bergführerzimmer mit drei bis acht Betten. Je Stockwerk macht die Kaskadentreppe eine Vierteldrehung entlang des Fensterbandes. Als Erschliessung öffnet sich ein Segment zur Kernzone, die jeweils so geschnitten ist, dass die notwendige Anzahl Zimmertüren Platz findet. Auch die Zuschnitte der Zimmer folgen pragmatisch der Anordnung möglichst vieler Stockbetten, ausserdem entstehen in der Pufferzone zur Fassade polygonal geformte Liegeflächen, sodass keine zwei Räume im Haus identisch sind. Im ersten Obergeschoss befindet sich neben einem Waschraum und Toiletten die kleine Wohnung des Hüttenwarts. Eine schmale Wendeltreppe dient als interner Bypass in die unteren Etagen. Durch die schrägen Aussenwände nimmt die Grundfläche nach oben hin ab, dafür sind die Räume unter dem Dach deutlich höher und zum Teil von oben belichtet.

Energetischer Organismus Fern ab jeglicher Infrastruktur stand ein möglichst hoher Selbstversorgungsgrad im Mittelpunkt aller Planungen. Der Neubau wurde auf der sogenannten «Plattje» 88 m oberhalb der alten Hütte errichtet. Dieses südwestgerichtete Granitplateau verfügt über ein begünstigtes Mikroklima, der Schnee taut hier früher als in der Umgebung, und im Sommer entwickelt sich spärlicher Pflanzenbewuchs zwischen den Gletschern. Das Gesamtsystem besteht neben der eigentlichen Schutzhütte aus weiteren Einzelbausteinen, die durch ein ausgeklügeltes Steuerungssystem verbunden sind: Einige Meter oberhalb der Hütte – um ausreichenden Wasserdruck aufzubauen – wurde eine Felskaverne als Frischwasserspeicher in den Fels gesprengt. Unterhalb der neuen Hütte ist ein 60 m² grosser, südgerichteter thermischer Solarkollektor mittels einer Gerüstkonstruktion auf dem Fels befestigt. Er bildet zusammmen mit der Fotovoltaikanlage das Kraftwerk der Hütte, ergänzt durch ein kleines Blockheizkraftwerk, das bei Bedarf mit Rapsöl betrieben wird. Ebenfalls zum System gehört ein Mast mit meteorologischen Messinstrumenten und Kommunikationseinrichtungen. Um die Bergwelt nicht mit Abfällen zu belasten, wurde unter der Hütte eine mikrobiologische Abwasserreinigungsanlage eingebaut (vgl. «Höhentraining», S. 27). Nebenbei ermöglichten diese ökologische Überlegungen Komfortgewinne wie Toiletten mit Wasserspülung und Duschen, die manchem Alpinisten als unnötiger Luxus erscheinen mögen. Ähnliche Entwicklungen zeigen sich aber auch bei anderen Hüttenneubauten wie dem 2005 fertiggestellten Schiestelhaus, der ersten Passivhaus-Schutzhütte im Alpenraum (pos architekten, Wien)[2] und der letztes Jahr eröffneten Olpererhütte (Hermann Kaufmann Architekten, Bregenz)[3]. Alle Bemühungen um umweltverträgliches Bauen dürfen nicht darüber hinweg täuschen, dass die Neue Monte-Rosa-Hütte allein aufgrund ihrer Lage kein leicht erreichbares Ausflugsziel für breite Touristenströme ist.

Anmerkungen:

[01] Friedrich Achleitner: Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert, Bd. 1, (Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Voralberg ). Residenz Verlag, Salzburg/Wien, 1980, Seite 243 ff .

[02] «Schutzhütte in der Steiermark», Detail, 6/2007, S. 624–627

[03] Ulrich Dangel: Nachhaltige Architektur in Vorarlberg – Vom Entwurf bis zum Energiekonzept. Birkhäuser Verlag, Basel, 2009

www.neuemonterosahuette.ch

www.section-monte-rosa.chTEC21, Fr., 2009.10.09

09. Oktober 2009 Alexander Felix

verknüpfte Bauwerke

Neue Monte Rosa-Hütte

Holzkristall

Jeder Kubikmeter Beton, jeder Balken und jede Schraube mussten eingeflogen werden. Die Windbelastungen sind extrem, die Temperaturen ebenso, und das Wetter ist unberechenbar. Dies sowie ein Zeitfenster von gut fünf Monaten waren die Bedingungen, unter denen die Neue Monte-Rosa-Hütte auf 2883 m ü. M. gebaut wurde.

Das alles sprach für einen möglichst hohen Vorfertigungsgrad, der konsequent umgesetzt wurde. Bei der Grösse der vorgefertigten Elemente musste allerdings Rücksicht auf die Tragkraft der Transporthelikopter bzw. auf die Kosten einer Vergrösserung des Helikoptermodells genommen werden. Es galt, eine Teilung der Bauelemente zu fi nden, aus welcher der optimale Mix von kurzer Montagezeit und kostengünstigem Helikoptertransport resultiert. Das Ergebnis: Betonfundamente schaffen die Verbindung zum Granitgneis (Bereich Permafrost), darauf liegt ein aus Stahlträgern konstruierter, ausgesteifter Tisch. Diese Arbeiten wurden, zusammen mit den Sprengarbeiten für eine oberhalb der Hütte liegende Trinkwasserkaverne, schon im Sommer 2008 ausgeführt. Nachdem im Frühjahr 2009 dann der Schnee weggeräumt war, bildete der Stahltisch die Basis für die fünfgeschossige Holzkonstruktion der eigentlichen Hütte (Abb. 1).

Fünf Achsen - acht Ecken Auf dem unregelmässigen Achteck des Grundrisses übernehmen zehn sternförmig angeordnete, jeweils vom Kernraum bis zur Fassade reichende Innenwände die vertikalen Lasten wie auch einen grossen Teil der Gebäudeaussteifung. So entstand in einem iterativen Prozess ein robustes statisches Konzept, das sich architektonisch in der zellenförmigen Struktur des Gebäudeinnenraums abbildet. Die Fassade und der zentrale Kernraum sind damit von statischen Primäraufgaben weitgehend befreit. Ausnahmen bilden einzelne Teile der Aussenwände sowie die Decken des Kernraumes, die als Ober- bzw. Untergurte die gegenüberliegenden Achsenwände miteinander verbinden (Abb. 5). Für die Torsionsstabilität des Gebäudes wurden in den oberen Geschossen einzelne Fassadenflächen ausgesteift. Im Erdgeschoss geschah dies mangels einer geeigneten Scheibe in der rundum geöffneten Fassade mit Hilfe der Treppenholme. Der betonierte Schubring sowie die Verspannung des Stahltisches leiten alle horizontalen Kräfte auf die Fundamente und in den Baugrund ab. In den obersten zwei Geschossen sind die Lasten aus Erdbeben massgebend, weiter unten die Windkräfte. Diesen Bereichen wurden zur Bemessung Windgeschwindigkeiten von 250 km/h zugrunde gelegt, was lokal, z. B. entlang von Kanten, zu einem Spitzendruck (bzw. Sog) von bis zu 5.0 kN/m2 führen wird.

Sichtbare Konstruktion Ein Wunsch der Architekten war es, die tragenden Bauteile nicht hinter Verkleidungsplatten verschwinden zu lassen, sondern sicht- und erlebbar freizustellen. Daher wurden die Wände als Stab-Platten-Verbund konzipiert. Die Dreischichtplatten liegen dabei an der Fassade aussen bzw. bei den Achsenwänden paarweise Rücken an Rücken. So bleiben die Balken (120/120 bzw. 140 mm) zum Raum hin sichtbar. Eine Folge davon war, dass die Anforderung an die Ausführungsqualität der Konstruktion anstieg. Das hat sich aber ausgezahlt: Einerseits sind viele – in den dicht belegten Räumen sehr erwünschte – Ablagen und Nischen entstanden, und anderseits akzentuieren die orthogonal stehenden Rippen die Schrägen der Gebäudegeometrie. Diese Schrägen erforderten auch spezielle Massnahmen zur Kompensation von Bautoleranzen. Eine davon war, zwischen den doppelten Achsenwänden immer eine Fuge offen zu lassen (Abb. 7), was auch den Schallschutz zwischen den Zimmern verbessert.

Eine spezielle Ausprägung mussten die Achsenwände im Erdgeschoss übernehmen, wo der grosse Essraum für 120 Personen die Grenzen der Kreissegmente natürlich sprengt. Sie werden hier in geschosshohe Strebenträger (200/200 mm) aufgelöst, womit der Raum zwar geöffnet und durchlässig wird, die Zellenstruktur aber immer noch spürbar bleibt (Abb. 8). Im Untergeschoss wiederum sind die ästhetischen Ansprüche geringer und die Traglasten höher, sodass die Achsenwände nicht mehr als Rippen-Platten-Konstruktion, sondern als geschlossene Scheiben aufgebaut sind. Die Decken liegen gelenkig gelagert auf den Achswänden auf und sind, mit Ausnahme des UG-Bodens, als Hohlkastenträger ausgebildet. Sie sind beidseitig mit aufgeleimten Dreischichtplatten beplankt und mit brandschutzwirksamer Dämmung gefüllt.

Altbewährte Verbindungstechnik Die Verbindungen der Tragelemente innerhalb der Achsenwände sowie in den Decken sind mit CNC-gefrästen Schwalbenschwänzen ausgeführt (Abb. 3). Dadurch hatten Planer und Ausführende die Gewähr, dass die Bauteile mit grösstmöglicher Präzision fertig gestellt würden. Das war wichtig, weil die unterschiedlich geformten Dreischichtplatten schon beim Lieferanten auf Mass zugeschnitten wurden und darum exakt passen mussten. Die tragenden und aussteifenden Elemente sind allesamt relativ starr ausgebildet. Um bei einem Erdbeben – die Hütte liegt in der höchsten in der Schweiz vorkommenden Gefährdungsstufe – genügend Energie vernichten zu können und um auch generell ein möglichst gutmütiges Tragverhalten zu erreichen, versuchte man die Verbindungen der Elemente untereinander duktil (nachgiebig) zu konzipieren. Eingebaut wurden Hartholz-Schubdübel aus Eichenholz, die in der Lage sind, bei gleichzeitig einfacher Montage hohe Lasten zu übertragen. Um das erwähnte duktile Verhalten zu erreichen, sind sie so bemessen, dass im Falle einer Überlast zuerst die Fasern der Hirnholzflächen in den Tragelementen gequetscht werden, bevor das Vorholz oder der Dübel selber spröd abscheren.

Brandschitzkonzept Ein Brandschutzkonzept muss die Massnahmen gegen die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch, die Personenrettung sowie die Widerstandsfähigkeit der Tragkonstruktion im Brandfall nachweisen. Das gilt grundsätzlich auch für eine Berghütte, die konkreten Anforderungen unterscheiden sich aber teilweise von anderen Hochbauten. Bei der brandschutztechnisch viergeschossigen neuen Monte-Rosa-Hütte reichen diese von REI 30 in den Obergeschossen bis zu REI 60 / EI 30 nbb für die Erschliessung sowie das Untergeschoss. Mit einem durchdachten Fluchtwegkonzept gelang es, den Aufwand in tragbaren Grenzen zu halten. Ein zweiter Fluchtweg erlaubte es zum Beispiel, in den Obergeschossen jeweils alle Schlafzimmer zu einem einzigen Brandabschnitt zusammenzufassen. Dieser zweite Fluchtweg besteht lediglich aus einer aussen angebrachten Fassadenleiter. Bewilligt wurde das aufgrund des Arguments, dass Berggänger, die eine anspruchsvolle Wanderung zur Hütte hinter sich gebracht haben, auch in der Lage wären, im Notfall an einer Leiter einige Meter abzusteigen.

Mittels einer separaten Treppe wurde dafür gesorgt, dass der Hüttenwart, der in jedem Notfallszenario eine zentrale Rolle spielt, von seinen Räumen aus dem 1. Obergeschoss problemlos nach unten gelangen kann. Eine Steuerung sorgt überdies dafür, dass für die Notfallbeleuchtung immer eine Restkapazität zur Verfügung steht, sodass die Akkus im Normalbetrieb nicht vollständig entladen werden können.

Die ausser im Treppenhaus überall sichtbaren hölzernen Tragelemente mussten auf einen 30- bzw. 60-minütigen Abbrand hin dimensioniert werden. Sie müssen also nach diesen Zeitspannen ein genügendes Tragvermögen (allerdings ohne Lastreserven) aufweisen.

Vorteil Holz Der Entscheid für Holz als Baumaterial fiel – neben seiner Eignung für hochdämmende Fassaden – vor allem aus Gewichtsgründen. Trotzdem betrug der Anteil des Transports, in erster Linie der Helikopterflüge, immer noch rund 15 % der Gesamtkosten. Bei der Unternehmerauswahl war denn auch das Logistikkonzept ein wichtiges Kriterium. Einzelne Unternehmer hatten in der Offertphase eine Vorfertigung ganzer Raumzellen in Betracht gezogen. Das wäre den PlanerInnen aus Gründen der Qualitätssicherung sogar sehr recht gewesen, es scheiterte aber schliesslich an der mangelnden Verfügbarkeit genügend leistungsfähiger Helikopter. Der für einen Grossteil der Transporte eingesetzte Eurocopter Lama hat auf dieser Höhe eine Tragkraft von rund 650 kg. Für einige schwerere Wandelemente musste dann bereits ein über annähernd die doppelte Tragkraft verfügender Helikopter vom Typ Kamax eingesetzt werden.

Die Transportkette der Holzbauunternehmung sah folgendermassen aus: Vom Betrieb in Mörel fuhren Lastwagen hinunter nach Visp und verluden die Teile auf Bahnwagen. Diese transportierten sie, mit einem Lokomotivwechsel in Zermatt, auf der Gornergratbahn bis auf 2300 m ü. M. nach Riffelboden. Dort wurden die Elemente entweder zwischengelagert oder, meistens, direkt vom Bahnwagen zur Baustelle geflogen und montiert. Die Hütte besteht aus ca. 420 vorfabrizierten Holzelementen, die teilweise im 9-Minuten-Takt «angeliefert» wurden. Total waren für den Bau der Hütte als Ganzes rund 3000 Helikopterflüge notwendig. Mit den Stahlteilen wurde gleich verfahren, währenddem der Beton in einer jeweils eigens für die sommerlichen Gebirgsbauplätze erstellten Anlage am Fusse des Gornergletschers gemischt und dann hochgeflogen wurde.TEC21, Fr., 2009.10.09

09. Oktober 2009 Daniel Engler