Editorial

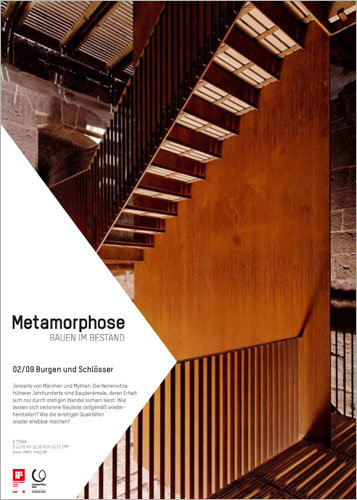

Fokus: Burgen und Schlösser

„In grosser Bescheidenheit bemerke ich, daß schließlich doch der Gedanke, die Burg als Folge grosser, reiner und fast leerer Räume [zu gestalten] mein höchst persönlicher Einfall war zu einer Zeit, da die Architekten das sonst noch nicht wussten.“ (Rudolf Schwarz über seinen Entwurf für die Burg Rothenfels, 1928[1])

Bei manchem Besucher mögen Burgen und Schlösser romantische Vorstellungen wecken, nüchtern betrachtet sind sie aber vor allem herausragende Beispiele für die Fähigkeit zur Anpassung an immer neue Bedürfnisse. Der Wandel dauert immer noch an. Vor welche Herausforderungen stellt er heute die mit einem Umbau beauftragten Architekten?

Mit dem Namen Rudolf Schwarz verbinden die meisten vor allem den Kirchenbau der Nachkriegszeit. Weniger bekannt dürfte sein, dass es sich bei dem ersten größeren Werk, das er selbst geplant und umgesetzt hat, um den Umbau einer Burg handelte. Mit den neuen Räumen auf Rothenfels ließ der damals gerade 27 Jahre alte Architekt bereits ahnen, welche Ideen sein späteres Werk prägen würden. Die extreme Reduktion der Raumgestalt und die von ihm angestrebte „Reinigung“ des Bauwerks waren für die Zeit, zu der der Umbau stattfand, sehr progressiv – und Schwarz war sich dessen auch bewusst.

Kein Denkmalpfleger würde es heute allerdings gutheißen, wie Schwarz hier mit dem überlieferten Baubestand umgegangen ist: Viele der im Laufe der Jahrhunderte hinzu gekommenen Elemente ließ er herausreißen, einen spätromanischen Kamin entfernen, Wappenmedaillons weiß überstreichen und den barocken Altar mit Silberblech verkleiden [2] (siehe Bilder auf S. 19). Schwarz war dabei der Überzeugung, im Interesse des Bauwerks zu handeln. Die Denkmalpflege drückte hier wohl beide Augen zu – oder ließ sich davon mitreißen, dass nach den zahlreichen historisierenden Rekonstruktionen landauf landab hier endlich etwas Neues gewagt wurde.

Schwarz war der Meinung, durch seinen Eingriff sei das Bauwerk „zu sich selbst“ gekommen. Er ignorierte dabei, dass Burgen und Schlösser mehr als ein Zeugnis ihrer lange zurückliegenden Entstehungszeit sind: Sobald der ursprüngliche Zweck nicht mehr gegeben war, haben sie sich immer wieder neuen Nutzungen stellen müssen und verwandelten sich etwa in Universitäten, Hotels, Tagungs- oder Ausstellungsstätten. Jede Epoche hinterließ dabei ihre baulichen Spuren, die nach den aktuellen Maßgaben des Denkmalschutzes als nicht weniger wertvoll gelten und meist ebenfalls erhalten werden sollen. Die radikale Schwarz’sche Haltung lässt sich daher bei einem heutigen Burgumbau kaum mehr durchhalten.

Fragen nach dem Wert der diversen Zeitschichten beschäftigen den Denkmalschützer, Fragen nach der Haltung zum Umgang mit Alt und Neu den Architekten: Darf etwa an Ruinen unbekümmerter weitergebaut werden als an noch funktionstüchtigen – aber stark überformten – Bauwerken? Selbst wenn sich Denkmalschutz und Architekt einmal einig sind, ist da immer noch der Bauherr, der meist ganz andere Prioritäten setzt. Burgen und Schlösser prägen als Landmarken auch das Selbstverständnis der umgebenden Gemeinden. Häufig sind sie Aushängeschild des Stadtmarketings, so dass ihre Instandhaltung nicht nur dem Schutz des Bauwerks, sondern auch kommerziellen Interessen dient. Weil Erhalt und Modernisierung finanziert werden müssen, sollen sich Burg oder Schloss möglichst rentabel nutzen lassen; die Wünsche der Bauherren an das, was die Räume leisten sollten, lassen sich daher nicht einfach in den Wind schießen. Meist sind in diesem Zusammenhang auch technische Modernisierungen nötig, etwa um Zugänglichkeit, Sicherheit, Brandschutz oder Heiztechnik zu verbessern – was in so „vortechnischen“ Gebäuden wie einer Burg oder einem Schloss selten ohne größere Verluste an originaler Bausubstanz möglich ist.

Die in diesem Heft vorgestellten Projekte zeigen Möglichkeiten, wie sich die Forderungen des Denkmalschutzes, die Fragen der Identität sowie technische und ökonomische Aspekte beim Umbau von Burgen und Schlössern unter einen Hut bringen lassen. Sie beweisen, dass sich trotz der teils widersprüchlichen Anforderungen nach wie vor Lösungen finden lassen, die – wie im Fall der Burg Rothenfels von Rudolf Schwarz – klare Positionen im Zusammenspiel von historischer und zeitgenössischer Architektur einnehmen.

Claudia Hildner

Anmerkungen:

[1] Wolfgang Pehnt, Hilde Strohl: Rudolf Schwarz. Architekt einer anderen Moderne, Ostfildern 1997, S.40

[2] ebd., S.41