Editorial

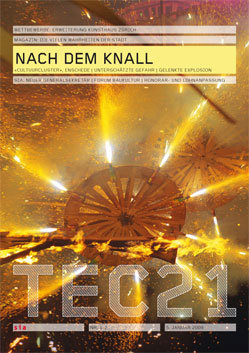

Angesichts der Farbenpracht und Formenvielfalt, welche die Pyrotechniker in die Silvesterfeuerwerke zaubern, blendet man gern aus, dass die treibende Kraft – das Schiesspulver – im europäischen Raum zunächst militärisch eingesetzt wurde, der Knalleffekt im Vordergrund stand und die Feuerwerkerei Kriegshandwerk war. Friedlich – zur Feier der Versöhnung zweier Familien im Rahmen eines Mysterienspiels – ist der erstmalige Einsatz eines Feuerwerks 1379 in Vicenza belegt. Auch eines der grossartigsten Werke der Barockmusik verdanken wir der Beilegung eines Konfl ikts: Georg Friedrich Händels Feuerwerksmusik, die der britische König Georg II. aus Anlass der Beendigung des österreichischen Erbfolgekriegs in Auftrag gab. Die «Blumen aus Feuer» – so die ostasiatische Bezeichnung für Feuerwerk – gaben indes einen eher mickrigen Strauss ab. Der Ehrgeiz, am 27. April 1749 das bis dahin grösste und aufwendigste Feuerwerk vor der Kulisse eines riesigen Gerüsts in Form eines Tempels mit zwei Säulenhallen abzufackeln – mit einer Vorbereitungszeit von einem halben Jahr –, scheiterte am explosiven Streit zwischen französischen und italienischen Feuerwerkern. Das Pulver, das dabei nicht verschossen wurde, reichte nur noch für eine vergleichsweise bescheidene pyrotechnische Darbietung.

Nach dem Knall ist vor dem Knall: Dass bei einem Brand in einem Feuerwerkslager die Berührung mit Wasser eine heftige Explosion auslösen kann, wenn der Löschversuch zu spät einsetzt, wird im Artikel «Unterschätzte Gefahr» behandelt, während «Gelenkte Explosion» zeigt, wie das risikogerechte Schutzkonzept für das Gebäudetragwerk mit explizit konstruierten Schwachstellen den Schadensverlauf infolge einer Explosion voraussehbar macht.

Das explosive Potenzial war auch immer wieder auslösendes Moment der spektakulären Verbrennungsaktionen des Künstlers Bernhard Luginbühl. Zuweilen hat er sich mit ihnen buchstäblich den Zorn vom Hals geschafft. Fünf Werke, gigantische Holzskulpturen, die er in Flammen und Rauch aufgehen liess, nannte er «Zorn». Andere hiessen «Fanal», «Ja», «Hektor» oder «Popocatepetl». Eines aber betitelte er mit «Phönix». Wie ein «Phönix aus der Asche» erstand der nördliche Stadtteil Roombeek im niederländischen Enschede. Der «Cultuurcluster» hat nicht nur für die vor gut acht Jahren durch die Explosion einer Feuerwerksfabrik vertriebenen Menschen wieder eine Heimstatt, sondern ein lebendiges Quartier geschaffen, in dem die Spuren der Verheerung – aus Rücksicht auf die Opfer – nicht getilgt, aber mit identitätsstiftender Architektur versöhnt sind.

Rahel Hartmann Schweizer

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Erweiterung Kunsthaus Zürich

13 MAGAZIN

Die vielen Wahrheiten der Stadt

16 «CULTUURCLUSTER»

Klaus Englert

Städtebau: Die verheerende Explosion der Feuerwerkfabrik S.E. Fireworks in Enschedes nördlichem Stadtteil Roombeek am 13. Mai 2000 war Anlass, Pläne für ein gänzlich neues Quartier zu erarbeiten.

21 UNTERSCHÄTZTE GEFAHR

Felix Gsell

Planung: Knallgas entsteht bei Bränden in Feuerwerkslagern während hoher Temperaturen. Wird zu spät gelöscht, besteht die Gefahr einer heftigen Explosion.

23 GELENKTE EXPLOSION

Clementine van Rooden

Tragwerk: Explizite Schwachstellen im Tragwerk des Feuerwerklagers in Rikon lenken die zerstörerische Druckwelle in die Richtung mit dem geringsten Schadenspotenzial.

28 SIA

Neuer Generalsekretär des SIA | Wettbewerb zum Forum Baukultur | Honorar- und Lohnanpassung | DV 02: Höhere Einzelmitgliederbeiträge | Neue Norm 500

33 PRODUKTE

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

«Cultuurcluster», Enschede

Die verheerende Explosion der Feuerwerkfabrik S. E. Fireworks im nördlichen Stadtteil Roombeek der niederländischen Stadt Enschede am 13. Mai 2000, die 23 Menschen in den Tod riss und etwa 1000 Verletzte hinterliess, war Anlass, Pläne für ein gänzlich neues Roombeek zu erarbeiten. Der Masterplan der Amsterdamer Pi de Bruij n Architecten Cie. sollte es den einstigen Bewohnern ermöglichen, wieder in ihren Stadtteil zurückzukehren. Namhafte Architekten schufen ein attraktives städtisches Milieu, qualitätsvollen Wohnungsbau, anspruchsvolle Kultur angebote und soziale Einrichtungen.

Die holländische Grenzstadt Enschede wurde von mehreren schweren Unglücksfällen heimgesucht. 1862 zerstörte ein Grossbrand den historischen Stadtkern. Im 2. Weltkrieg bombardierten versehentlich alliierte Flieger die Stadt, die für ihre blühende Textilindustrie bekannt war. Die jüngste Katastrophe, die Explosion der Feuerwerkfabrik S. E. Fireworks, legte den ganzen nördlichen Stadtteil Roombeek in Trümmer. Selbst acht Jahre nach der Katastrophe sind etliche Wunden noch sichtbar.

Mittlerweile wurde das Zentrum von Roombeek mit Schulen, Kultureinrichtungen, Wohnungsbau und Gastronomie erfolgreich revitalisiert. Auch die wesentlichen Anforderungen des Masterplans von Pi de Bruijn Architecten konnten umgesetzt werden. Es galt zuerst, die Rückkehr der Bewohner in ihr Stadtquartier zu ermöglichen. 1350 Wohnungen sieht der Masterplan vor. Zwar weist die Infrastruktur noch Lücken auf, doch im Zentrum des Stadtquartiers konnten bereits neue Akzente gesetzt werden. Das Industrieviertel wich einem lebendigen Stadtquartier. Am Roombeek-Bach, der gelungen ins Stadtbild integriert wurde, befi ndet sich das ehemalige Grundstück der 1995 aufgegebenen Rozendaal-Textil fabrik. Bjarne Mastenbroek und sein Amsterdamer Büro SeARCH wandelten das Fabrikgelände in den «Cultuurcluster» um – mit Künstlerateliers, Wohnungen, Museum, Kunstgalerie und Café. Auf der Ostseite des Areals beliess Masten broek die lang gestreckte Fabrikhalle, die westlich davon befi ndlichen Gebäude liess er abreissen.

Turmbau

An deren Stelle errichtete er einen sechsgeschossigen Turmbau mit umlaufendem Fensterband als Attraktion des neu entstandenen Roombeek-Viertels. Da die Geschosstiefen nach oben hin zunehmen, ragt der Turm wie ein Keil aus der Fabriklandschaft heraus. An der Fassade hängt ein metallisches Gewebe, das gegen Sonnenstrahlen schützen und an die traditionellen Webetechniken erinnern soll. Das Gebäude nennt sich nach der holländischen Provinz Twentse Welle und bildet den Verwaltungsbau dreier Museumseinrichtungen, die sich auf naturkundliche, heimatkundliche und textilgeschichtliche Sammlungen spezialisiert haben.

Sichelförmige Dacher, bandförmiger Anbau, signalroter Steg

Das Foyer der Twentse Welle gestaltete SeARCH mit expressiven, sichelförmigen Dachelementen. Von hier aus bieten sich zwei Erschliessungen zu den Ausstellungsfl ächen an: zunächst der Zugang zu einem bandförmigen, backsteinverkleideten Anbau, dessen Erdgeschoss Wechselausstellungen dient, während die oberen Geschosse Atelierwohnungen aufnehmen. Und dann der Weg über einen signalroten Stahlsteg, der die «Kulturstrasse » des Quartiers überquert, ins unterirdische Reich der Dauerausstellung. Dieser 110 m lange, vom Amsterdamer Team Opera gestaltete Raum bietet ein lebendiges Ambiente für überraschende Entdeckungsreisen, von lärmenden Maschinenungeheuern bis zu Raumkompartimenten, die Screens mit Informationen zur Regionalgeschichte präsentieren.

Spuren der frühreren Nutzung

Zum «Cultuurcluster», den Mastenbroek in den letzten Jahren auf dem Rozendaal-Areal schuf, gehört auch eine öffentliche Galerie, die sich «21 Rozendaal» nennt und Ausstellungen zeitgenössischer Kunst organisiert. Der Amsterdamer Architekt liess den rechtwinkligen Umbau und das rückseitige, bandförmige Klinkergebilde an der Strassenfront zusammenlaufen, sodass ein begrünter Zwischenbereich als Rückzugsort und Hortus conclusus entstand. Mastenbroek legte beim Umbau des Fabrikgebäudes zur Galerie Wert darauf, Spuren der früheren Nutzung beizubehalten. Und so erinnert das Gebäude etwas an ein Patchworkgebilde: Neben den neuen Beton- und Klinkerfassaden wurden ursprüngliche Pfeiler beibehalten, ebenso Teile des alten, unverputzten Mauerwerks mit Graffi ti- und Keramikresten sowie die unterhalb des Fussbodens sichtbaren Transportbänder fürBaumwolle.

Mastenbroek wollte nicht den üblichen Galerienchic, er spielt lieber mit ruppiger Industrieatmosphäre. Diese Methode wandte er auch im «Cultuurcluster»-Café am Kopfende der Rozendaal-Halle an. Überzeugend gelang SeARCH ebenso die Gestaltung des frei gewordenen Platzes, der durch den Roombeek-Bach und einige expressiv gestaltete Apartmenthäuser eingefasst wird, deren sägeförmige Dachformation an die Zickzacklinien der belassenen Umfassungsmauern von Rozendaal erinnert.

Clash of materials - Cluster of masters

Ein weiteres Museumsprojekt hat sich Bjarne Mastenbroek zusammen mit Rem Koolhaas für das angrenzende Textillager Balengebouw vorgenommen. Koolhaas wird, nachdem er vor einigen Jahren die Kohlenwäsche auf der Essener Zeche Zollverein in das Ruhrmuseum umrüstete, ein weiteres Industriefossil museumstauglich machen. Der quaderförmige Klinkerbau, durch dessen Turm ein während der Explosion emporgeschleuderter Betonblock zwei Löcher gerissen hat, soll die moderne Sammlung des Künstlers Jan Cremer aufnehmen. Das Cremermuseum wird wie ein «clash of materials» anmuten und den Eindruck vermitteln, als ob der bunkerhafte Charakter des Lagergebäudes von 1896 von innen aufgesprengt würde. Pi de Bruijn hat südlich des Balengebouw die Anlage von Wohnhäusern vorgesehen. Eckpunkt und Landmarke ist Roombeeks höchster Wohnturm, «Zorgcluster» der Amsterdamer Claus en Kaan. Die Reihe der individuell geprägten Wohnhäuser entlang des grün belassenen Explosionszentrums erinnert an Amsterdams Scheepstimmermanstraat, wo internationale Architekten ihre persönliche Handschrift hinterliessen. An der Museumslaan, die Cremermuseum und Rijksmuseum Twenthe verbinden wird, baute der Rotterdamer Erick van Egeraat die doppelgeschossige, fast rundum verglaste Villa «Tektoniek» mit mächtigem Betondach. Bolles Wilson errichteten einen langgestreckten Riegel mit einer Fassade aus schwarz-weissen Streifen, und Benthem Crouwel versteckten das Gebäude-Innenleben des Glazen Huis hinter einer gekurvten und opaken Glasfassade.

Das Stigma von der postindustriellen Stagnation hat man im Textilstandort Roombeek schnell überwinden können. Dank einem mutigen Masterplan, der die vorhandene Bausubstanz der industriellen Vergangenheit mit stadtprägender neuer Architektur zu verbinden weiss.TEC21, Do., 2009.01.15

15. Januar 2009 Klaus Englert