Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Auf der Suche nach der Wirklichkeit von Los Angeles | Ralph Eue

03 Museum for Arts and Design in New York | Hubertus Adam

03 „Standortmitte“ in Köln und Bonn | Uta Winterhager

04 SMAQ im DAZ | Sebastian Spix

BETRIFFT

06 Partisanendenkmäler | Robert Burghardt

WETTBEWERBE

10 „The LM Project“ in Kopenhagen | Friederike Meyer

12 Entscheidungen

13 Auslobungen

THEMA

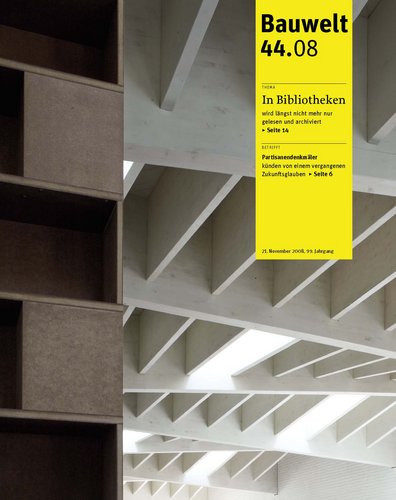

14 Vom Wissensspeicher zum Public Paradise | Ulrich Brinkmann

16 Bezirksbibliothek Berlin-Köpenick | Michael Kasiske

22 Universitätsbibliothek der HTW Dresden | Roland Züger

28 Stadtbücherei im Bahnhof Luckenwalde | Ulrich Brinkmann

REZENSIONEN

35 Temporäres Denkmal | Eva Maria Froschauer

35 Architektonische Qualität | Jürgen Tietz

35 Zeitmaschine Architektur | Thomas Werner

RUBRIKEN

05 wer wo was wann

34 Kalender

36 Anzeigen

40 Die letzte Seite