Editorial

Der Verlag spricht

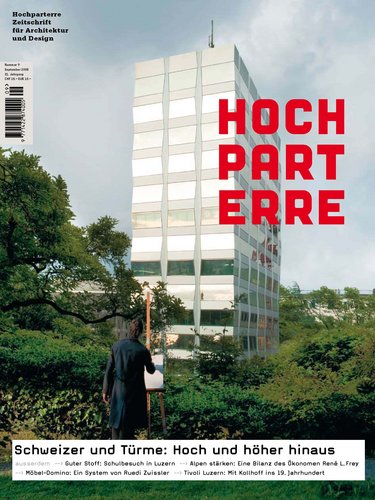

‹Hoch hinaus› heisst eine Koproduktion von DRS 2, dem Fernsehen NZZ Format und Hochparterre. Die drei widmen dem Hochhaus ein Päckli. Hochparterre steuert die Reportage zur Geschichte des Hochhauses in der Schweiz bei. Inklusive eines Leporellos, der eine Hochhausparade der Schweiz und der Welt vorführt. NZZ Format produzierte einen Film und DRS 2 widmet dem Hochhaus am 2. September von morgens bis in die Nacht seinen ‹Hörpunkt›. DVD und Leporello sind in einem Pack vereint zu haben. Mehr darüber auf Seite 18.

Die Wettbewerbsanforderungen seien zu hoch, sagen sogar die Auslober. Als Beispiel führt Ivo Bösch auf Seite 40 die Wettbewerbsaufgabe für eine neue Wohnsiedlung am Zürcher Langhagweg vor. Juror und Stadtplaner Carl Fingerhuth ist da anderer Meinung … Sechs weitere Wettbewerbe stellt hochparterre.wettbewerbe 4 vor:

--› Regierungsgebäude in Frauenfeld

-- › Wohnüberbauung in Wädenswil, mit Atelierbesuch bei a4D Architekten

--› Siedlungen am Zürcher Langhagweg

--› Pilotprojekte Stadtlicht Winterthur

--› Erweiterung Kongresshaus in Davos

--› Telli-Hochhaus in Aarau

--› Vier Schweizer Büros gewinnen im Ausland

Das Bauen ist neben der Mobilität ein wichtiger Spielplatz für den Energieverbrauch. Nebst Subventionen für den Umbau der Schweiz zu einem Leuchtturm der Nachhaltigkeit braucht es Wissen. Das Grundlagenwissen ist längst da, nicht so das Wissen im Alltag der Architektinnen, Planer oder Handwerker, kleingewerblich weit verstreut über Land und Gesellschaft. Hochparterre richtet deshalb zusammen mit Bob Gysin Partner BGP Architekten und der Firma EK Energiekonzepte den ‹Energiesalon› ein. Viermal finden Diskussionen über Architektur, Nachhaltigkeit, Technik und Konstruktion statt. Wer, wann und wie stellt Roderick Hoenig auf Seite 62 vor.

Köbi Gantenbein

Inhalt

08 Funde

09 Stadtwanderer: Nichts konserviert besser als Armut

11 Jakobsnotizen: Hoffnung fürs Dadahaus

13 Stadt und Spiele: Die Olympiadisziplin Alltag

14 Impressum

Titelgeschichte

18 Hoch und höher hinaus. Mit Leporello

Brennpunkte

32 Baugewerbe: Stille Tage

34 Guter Stoff: Besuch an der Hochschule in Luzern

40 Wettbewerb: Zu viele Anforderungen?

44 Designpolitik: Ein Chefbeamter spricht

50 Tivoli Luzern: Mit Kollhoff ins 19. Jahrhundert

56 Möbel: Dominospiel mit Ruedi Zwissler

58 Das EPFL-ECAL Lab: Rendez-vous dreier Berufe

62 Eulachhof Winterthur: Minergie-P-Eco-Siedlung

64 Forschen in der Architektur: Was tun die Schulen?

70 Bilanz des Ökonomen René L. Frey: Alpen stärken Leute

76 An der Sommerparty für fünf Jahre Architonic in Zürich Bücher

78 Über Hochhauswohnen, Design als Rhetorik und mehr Siebensachen

80 Für Handwerker: Vom Werkzeugkasten zur Eismaschine

Fin de Chantier

84 Schweizweite Rezensionen vom Wohnen auf Pfählen übers Hotel, den Laden, das Pfarrhaus bis zum Friedhof

An der Barkante

95 Mit Walter Fischer im ‹Lyonnais› in Zürich

Eine Hülle licht und dicht

Die Umnutzung des Sulzer Areals in Oberwinterthur geht langsam, dafür nachhaltig voran. Einer der Pioniere auf der Industriebrache ist die Überbauung Eulachhof. Nur erneuerbare Energien versorgen die 136 Wohnungen der ersten grossmassstäblichen Minergie-P-Eco-Siedlung. Schlüsselrolle beim «Null-Energie-Haus» spielen die lichtdurchlässigen Wärmedämm-Elemente der Südfassade.

Im Hochparterre 6-7/08 schrieb der Architekt Ueli Schäfer in seinem Artikel «Von Solar nach Polar», dass die Zeit der so genannten Solararchitektur abgelaufen sei. Sonnenfänger-Häuser mit ihren grossen Fensterflächen seien von Thermoskannen-Typen abgelöst worden, also Häuser bei denen die Wärmeschutz vor dem maximalen Sonneneinfall steht. Dietrich Schwarz, der sich auch seit Jahren mit Solararchitektur auseinandersetzt und sie bereits in mehreren Bauten umgesetzt hat, verfolgt einen anderen Weg. Das Verhältnis von Aussenhülle zu Volumen, sei zwar ausschlaggebend für die Energiebilanz, so Schwarz, doch der Weg zum energiesparenden Bauen führe nicht zwingend nur über die Thermoskanne, sondern liege in der Balance zwischen Sonnenfänger und Thermoskanne. Auf dem Sulzer-Areal setzt der Architekt seine These konsequent um.

Beim Eulachhof sind drei Dinge bemerkenswert: Erstens das intelligente Energiekonzept, zweitens die Wirtschaftlichkeit, drittens dass die Kombination der beiden keine Einbussen beim Wohnkomfort zur Folge hat. Zuerst das Energiekonzept. Es gehorcht mit seiner hoch isolierten Gebäudehülle, der Komfortlüftung, den Abluft- sowie Abwasser-Wärmepumpen im Boden und der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach allen Regeln der Energiespar-Kunst. Doch Nachhaltigkeit und Energiesparen fängt bei Schwarz vor dem Haustechnik-Konzept an – bei der Gebäudeform und der Fassadengestaltung. Der Eulachhof ist vom Prinzip her ein Sonnenfänger. Er besteht aus zwei u-förmigen Riegeln mit jeweils einem sechsgeschossigen Hauptbau an dem zwei zweigeschossige Flügel hängen. Diese beiden Klammern bilden zusammen eine Art einseitigen Blockrand, der sich fast exakt gegen Süden öffnet. Die Abstände zwischen den Hauptbauten bestimmte der Sonneneinfallswinkel am kürzesten Wintertag: Auch am 21. Dezember muss die Sonne noch direkt in die Erdgeschosswohnungen scheinen können.

Der Architekt verglast die Südfassade zu drei Viertel: «Der Solargewinn auf der Südseite ist immer grösser, als der Transmissionsverlust, den ich nur bedingt durch dickere Isolation reduzieren kann», erklärt der Architekt. Die Überhitzungsgefahr der Wohnungen, die bei einem Fensteranteil von über fünfzig Prozent entsteht, geht Schwarz mit seiner eigenen Erfindung an: «Die Differenz zwischen den Prinzipien Sonnenfänger und Thermoskanne gleichen meine GlassX-Elemente aus», erklärt er. Insgesamt sind 910 Quadratmeter dieser lichtdurchlässigen Solarspeicherwände an der Südfassade verbaut. Sie sehen von aussen aus wie Gläser aus Kunststoff-Stegplatten, innen wie blinde Scheiben. Im ersten Zwischenraum der Vierfach-Gläser ist innerhalb der Gasfüllung eine Prismenplatte eingebaut, welche die hoch stehende Sommersonne reflektiert, die Wintersonne aber durch lässt. Im zweiten Zwischenraum liegt eine weitere Gasfüllung, im dritten ein so genannter Latentspeicher, ein in Polykarbonatbehältern eingeschweisstes Salzhydrat, das solare Energie aufnimmt, speichert und zeitverzögert als Strahlungswärme in die Wohnungen wieder abgibt. Nur dank dem kontrollierten solaren Energieüberschuss, den die High-Tech-Wärmespeicher produzieren, erreicht Schwarz die von Minergie geforderte Wärmebilanz über die gesamte Gebäudehülle. Der Eulachhof ist also Mischung aus Thermoskanne und Sonnenfänger, was sich positiv im Wohnkomfort äussert, konkret in grossen Fenstern statt Gucklöchern gegen Norden.

Dass die Überbauung kein Experiment von Öko-Gutmenschen ist, zeigen die Renditeüberlegungen der beiden Besitzer Allianz Suisse und Profond. Die beiden Grossinvestoren haben das Projekt der Allreal Generalunternehmung abgekauft. Sie rechnen, laut der Zeitschrift Faktor, kurzfristig zwar mit einer Minderrendite von 0.3 Prozent gegenüber einem konventionellen Neubau, aber immer noch mit einer Nettorendite von vier Prozent. «Je höher die Energiepreise steigen, umso interessanter werden die Wohnungen für die Mieter. Wir können also mit tieferen Leerständen rechnen» lässt sich Rainer Gfeller von der Allianz in der Zeitschrift zitieren. Die fünf bis zehn Prozent Mehrkosten, die beim Minergie-P-Eco-Standard entstehen, bezahlen die Mieter gut zur Hälfte. Sie profitieren dafür von tiefen Nebenkosten – für viele ein wichtiges Entscheidungskriterium, vor allem wenn sie planen, länger im Eulachhof zu bleiben. Konkret beträgt bei einer Viereinhalb-Zimmer-Wohnung die Nebenkostenpauschale 130 Franken pro Monat – inklusive Kabelanschlussgebühren notabene.

Schwarz musste, um Kosten zu sparen, zwar ein paar Gestaltungs-Kompromisse eingehen, beispielsweise die lieblose und billige Ausgestaltung der Treppenhäuser oder die klobige Ausführung der Schiebewände in den Wohnungen, doch konnte er den Generalunternehmer auch von architektonischen Details überzeugen, die normalerweise nicht auf dem Tagesprogramm von Allreal stehen: Der Architekt motivierte seinen Auftraggeber beispielsweise dazu, nur je zwei Wohnungen pro Geschoss mit einem Treppenhaus zu erschliessen, was sechs Liftanlagen für 62 Wohnungen bedeutet. Die Mehrkosten dafür spart er durch effiziente Wohnungsgrundrisse und konsequent zweiseitig belichtete Einheiten ein: Im Eulachhof haben die Wohnungen keine Korridore und alle Einheiten haben von der Süd- bis zur Nordfassade durchgehenden Wohn-Ess-Räume. Auch die 2.60 Meter Raumhöhe sind bei einem GU nicht Standard. Doch auf die Gesamtkosten von 55 Millionen Franken gerechnet, schlägt die überdurchschnittliche Raumhöhe kaum zu Buche, die höhere Wohnqualität, die vor allem in den 15.5 Meter langen Wohn-Ess-Räumen daraus erwächst, hingegen schon.

Energiesalon

Der Eulachhof – zusammen mit weiteren Bauten im Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit und Architektur – ist auch Thema des Energiesalons. Diese Veranstaltungsreihe führt Täter, Expertinnen und Forscher aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen. Sie reden über Innovationen im Bereich Architektur und Nachhaltigkeit, stellen Projekte, Erfahrungen und Denkweisen vor und tauschen Wissen aus. Der Energiesalon ist eine Initiative von Hochparterre, dem Architekturbüro Bob Gysin und der Firma Energiekonzepte. Die Veranstaltungsdaten: 24.9., 22.10., 12.11. und 3.12., jeweils 18 Uhr in der Galerie Bob Gysin in Zürich.

Der Energiesalon wird unterstützt von Archimedia, Zumtobel, Bundesamt für Energie, Gasser Passivhaustechnik, Erne und Alternative Bank.

Infos und Anmeldung: www.hochparterre.ch/energiesalon

Energiekonzept

Die Energien, welche die 20000 Quadratmeter grosse Energiebezugsfläche des Eulachhofs verbraucht, sind zu 100 Prozent erneuerbar. Die Heizungs-Wärmepumpe wandelt warme Abluft aus den Wohnungen in Heizungswärme um, Wasser für Küche und Bad wird mit einer Abwasser-Wärmepumpe erwärmt. Die Spitzen-Verbrauchszeiten deckt ein Anteil von 20 Prozent Heizenergie aus der Kerichtverbrennungsanlage. Der Abfall, den die Bewohner produzieren (180 kg/Jahr/P), produziert bei seiner Verbrennung mindestens viel Wärme, wie der Eulachhof zu Spitzenlastzeiten zusätzlich verbraucht. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach deckt den Strombedarf der Wärmepumpen und des Lifts, Treppenhausbeleuchtung und Lüftung, nicht aber der einzelnen Wohnungen.hochparterre, Mo., 2008.09.15

15. September 2008 Roderick Hönig

Tarn-Architektur

An der alten Dorfstrasse in Wiesendangen ist die Welt noch in Ordnung: Ihr entlang stehen alte, gut erhaltene Wohn- und Bauernhäuser, dahinter Ökonomiegebäude in Nutzgärten. Das neue Kirchgemeindehauses ist eine Antwort auf diese ‹heile› Siedlungsstruktur: Die Architekten entwarfen eine massive Betonkonstruktion, die sich als leichte Holzscheune gibt. Das Resultat ist frappant: Das Haus passt sich so gut in die Umgebung ein, dass man das Gefühl hat, es sei schon immer da gewesen. Im Vergleich zur Scheune lassen die Holzlamellen jedoch Blicke und Licht ins Haus hinein und auch hinaus. Vor allem am Abend wirkt das beleuchtete Haus leicht und luftig. Im Erdgeschoss, wo Foyer und Café liegen, ist der Abstand der Lamellen breit und die Schiebefenster gross. Gegen oben werden die Räume privater, die Fenster kleiner und der Lamellenraster enger. Der Entwurf ist aber nicht nur formal elegant, sondern auch funktional: Um die Holzfassade vor dem Regen zu schützen, lassen die Architekten jedes Geschoss 15 Zentimeter über das darunter liegende auskragen. Wie bei den Nachbarhäusern schützen diese ‹Vordächer› die Fassade vor dem Regen.

Willkommener Nebeneffekt: Sie lassen das Volumen kleiner erscheinen. Ein gekonnter vertuschter ‹Ausrutscher› ist das asymmetrische Walmdach. Es passt sich perfekt in die Gibel-Dachlandschaft ein – der Grund für die Form ist aber ein anderer: Sie versteckt die Lift-Überfahrt am besten.hochparterre, Mo., 2008.09.15

15. September 2008 Roderick Hönig

verknüpfte Bauwerke

Kirchgemeindehaus Wiesendangen

Vorwärts ins 19. Jahrhundert

Für die Architekten der strengen Observanz ist es klar: der Historismus ist tabu. Architektur ist Avantgarde oder sie ist nicht. Hans Kollhoff ist da anderer Ansicht, er baut eine persönliche Art von Klassizismus. Darf man das? Man darf, wenn man es kann. Es ist Zeit, das 19. Jahrhundert neu zu sehen.

An der Tourismusküste Luzerns steht ein neuer Palast. Tivoli sein Name, ererbt vom Hotel, das früher auf diesem Grundstück stand. Man muss zweimal hinsehen, bis man merkt: Aha, ein Neubau. Denn der Bautyp Grand Hôtel ist hier - hundert Jahre nach seinem Ausstreben - wieder neu gepflanzt worden. Er hatte nur im Gewächshaus der Architekturgeschichte überlebt. Doch wo, wenn nicht unter seinesgleichen kann er anwachsen und Früchte tragen? Die grossen Hotelpaläste aus dem Fin de Siècle jedenfalls haben den Neuzuzüger weit selbstverständlicher empfangen als die Architekten der strengen Observanz. Für sie war die klassizistische Formensprache Vergangenheit, jede Neubelebung eine Lebenslüge. Doch die städtebauliche Begründung für das Grand Hôtel ist einfach: Der Kette der grossen Hotelkästen an der Tourismiusfront Luzerns wurde ein neues Glied angefügt.

Zwar kommt der Neubau hundert Jahre zu spät, aber er stellt sich bescheiden ans Ende der historischen Reihe von der er allerdings behauptet: auch ich gehöre dazu.

Das ist auf den ersten Blick auch offensichtlich, man erkennt dieses Gebäude sofort als Grand Hôtel vom Dampfschiff aus zum Beispiel. Erst beim genaueren Hinsehen zweifelt man. Es fehlt der Empfang. Wo wir eine Vorfahrt und ein Portal erwarten, ist nur ein schmaler Schlitz in der Pergola, der Eingang dahinter ist von der Strasse kaum zu sehen. Sichtbar hingegen ist eben diese Pergola, von Schinkels Schloss Glienicke bei Potsdam inspiriert, sie ist Glasschrank und -schranke zwischen der verkehrsreichen Seestrasse und dem Gebäude. Diese Pergola privatisiert das Vorgelände. Sie grenzt aus und ab und macht deutlich: das ist kein öffentliches Gebäude.

Der strenge Takt der Fassade erinnert als nächstes an ein Sanatorium. Die tiefen Balkone wären für die Liegekur durchaus geeignet, doch ist nicht die Tuberkulose hierzulande provisorisch ausgerottet? Das Konvikt einer religiösen Schule? Da fehlt die Kirche nebenan. Kurz, das Grand Hôtel, das Sanatorium und das Konvikt sind nur die nahen Verwandten dieses Gebäudes, das einen kaum vorhanden Bautyp in die Schweiz importiert, den städtischen Wohnpalast, den Wiener Ringstrassentyp des 19. Jahrhunderts, oder wie die Entlüftungsrohre auf den Dächern glauben machen, an den Boulevard Sébastopol in Paris.

Die Seefassade bestimmt die Wahrnehmung. Dass es sich nicht um einen Riegel parallel zum See handelt, sondern um einen Winkelbau findet nur heraus, wer es wissen will. Das, was Jahrhunderte lang selbstverständlich war, die Hierarchie des Äusseren, wird hier nochmals vorgeführt: Haupt-, Seiten und Hoffassaden. Warum ist es richtig, einem Gebäude rundherum dieselbe Gestalt zu geben? Die Antwort auf die Umgebung jedenfalls ist es nicht.

Grossbürgerlicher Zuschnitt

Im Innern hat der Wohnpalast hat zwei deutlich verschiedene Bestandteile: die Vorzeige- und die Privaträume. Zu den Vorzeigeräumen gehören die Gärten, die Eingangshallen, die Treppenhäuser und die Korridore, der Weinkeller und die Badehalle. Hier setzt Kollhoff seine Architektur durch, seine steife Spätklassik, die repräsentative Räume schaffen will. Kollhoff verwendet dafür unter anderen das ausgelaugteste Element der Klassik die Säule. Wer es nicht wissentlich abwehrt, ist einmal mehr überrascht, wie unvermittelt die Weihe uns anweht, wie viel Hoheit eine Säulenreihe ausdrückt, selbst wenn sie Vignolas Regeln kühl missachtet. Das wir in der Empfangshalle deutlich, ein Raum, der im Erdgeschoss die Eingangsachse mit eine Querstellung beendet. Durch die Fenster blickt, wer in den Ledersesslen sitzt, auf eine wasserüberspülte Grotte, une follie, die den Hang und den Hof abdeckt. Niemand ist zugegen. Die Bewohner fahren in die Tiefgarage und darauf mit dem Lift zu ihrer Wohnungstür. Die Halle, ja alle Vorzeigeräume, dienen dem Standing, eine dem architektonischen Jakobiner unerträglich amoralische Situation.

In den Korridoren teilen Friese aus Nussbaumholz Wandfelder ab, die Böden sind mit Marmor und Granit mit perfektem geometrischem Muster durchgestaltet, die Schreinerarbeiten von bester Qualität. Allein die Handläufe sind Kabinettsstücke. Kollhoff ist ein diziplinierter Architekt. Nichts ist zufällig, kein Bodenmuster, kein Wandfries, kein Deckenfeld, das die strengen Regeln der angewandten Geometrie verletzt. Es gibt eine weite Auslegung der klassizistischen Bildungsgesetze, aber ein enges Einhalten der Detailrichtigkeit. Man spürt den Form- und Durchsetzwillen. Nichts ist Zufall hier. Diese Vorzeigeräume vermitteln dem Besucher den Eindruck, hier wohnen Grossbüger. In ihrem Besonderssein werden umgekehrt die Bewohner bestärkt: sie haben Klasse, man sieht es ja.

Das Bad, genauer, die Therme, fasst die Ansprüche des Architekten und der Bewohner zusammen. Die gestalterische Konsequenz schafft einen noblen Raum, eine Schwimmbasilika. Wer hier Werterhaltung seiner Körpergebäudes betreibt, ist unter Seinesgleichen. Formale Disziplin und gesellschaftliche Exklusivität treffen sich.

Wieviele wollen sie setzen? fragte der Architekt der Gründerzeit als erstes seine Kunden und entwickelte aus der Platzzahl des Esszimmers die Grösse der Wohnung, Mädchenkammer inklusive. Auch heute verlangen die begüterten Kunden zuerst und vor allem viel Wohnfläche. Wo genügend Platz ist, sind die vernünftigen Grundrisse nicht weit. Sie stammen nicht aus dem 19. Jahrhundert, sondern aus dem unsern und gehorchen den Gesetzen der Baumeistervernunft. Die Entlüftungs und Steigschächte diktieren die Standorte der Sanitärgruppen, die Varianz der Wohnungen ist kleiner als vermutet, doch gross genug die privaten Wünsche zu erfüllen. Kollhof bietet denn auch für dieselbe Wohnung einmal einen klassischen und einmal einen modernen Ausbau an. Immer aber gibt es eine deutliche Trennung von Tag- und Nachtteil, zusammenfassend: bürgerlich sind alle Wohnungen. Den Rest besorgt der Geschmack oder die Willkür der Eigentümer. Die privaten Räume überlässt Kollhoff ihnen. Sie bleiben privat, also kein Wort mehr darüber.

Die Wohnungen sind sehr teuer, die Seesicht kostet. Von der Zweieinhalbzimmerwohnung für 550 000 Franken bis zur Attika für 3,9 Millionen. Wie beim Wohnpalast des Fin de Siècle gelten auch hier die Spielregeln der Spekulation, pardon, des Return of Investment. Das Unternehmen Tivoli ist Immobiliengeschäft, ein Entwicklungsprojekt für die einen, eine Geldanlage für die andern. Darüber zu lamentieren, ist in der heutigen politischen Lage leere Gesinnungsprotzerei.

Historismus ist erlaubt

In diese Wohnungen sind bildungsbürgerliche Erinnerungen eingewoben. Die Leute von Familie aus Fontanes Romanen oder Senator Buddenbrock wohnten so und die Pariser Grossbürger Balzacs stellen wir uns vor. Heute bewundern wir, was davon übrig geblieben ist. In England ist immer noch die zeitgenössische Fortsetzung des Historismus die Regel und die Moderne die Ausnahme. Hierzulande hingegen gibt es einen Rechtfertigungsdruck: Man kann doch nicht das heutige Leben in die Formen von gestern pressen!

Käme diese Immobilienunternehmung im Gewande der modern-modischen Ratlosigkeit daher, sie würde von den Hütern der Architekturmoral nur verachtet. Zieht aber Kollhoffs Wohnpalast ein historisches Gewand an, empören sie sich über die Lebenslüge. Wenns Lügen gibt, so muss es auch Wahrheit geben, nur wo ist sie? Hier werden nicht bloss Quadratmeter mit Blick auf See und Berge verkauft, hier geht’s um Exklusivität. Da zeigt sich, dass Lüge ein moralisches Urteil ist, kein ästhetisches. Das nämlich würde fragen: ist denn Kollhoffs Palast nach den Regeln der Klassik auch gut gemacht? Er ist es.

Anders herum: das moralische Verbot der „Stilarchitektur“ ist reine Ideologie. Wer sich Stilarchitektur kauft, ist nicht ehrlich, stellt sich dem modernen Leben nicht, regrediert in eine nie stattgefundene Vergangenheit. Dazu kommt: Geld korrumpiert, Kollhoffs Wohnpalast ist der Beweis dafür.

Doch halt, wir sollten das 19. Jahrhundert neu besichtigen, es gibt dort viel zu entdecken. Seine Wiederanerkennung ist überfällig, schlimmer noch: Historismus ist erlaubt. Man muss es nur können. Kollhoff stellt eine peinliche Frage: ist es wahr, dass diese grossbürgerlichen Wohnungen mit ihren Vorzeige- und Privaträumen ausserordentliche Wohnqualitäten hatten ja oder nein? Ja, antwortet die intellektuelle Redlichkeit. Also, spricht Kollhoff, werde ich dort wieder anknüpfen. Mehr ist’s nicht, aber auch nicht weniger. Wohnkultur ist das Stichwort. Sie spricht heute verschiedene Sprachen. Kollhoff redet altfränkisch, doch wird er verstanden.hochparterre, Mo., 2008.09.15

15. September 2008 Benedikt Loderer