Editorial

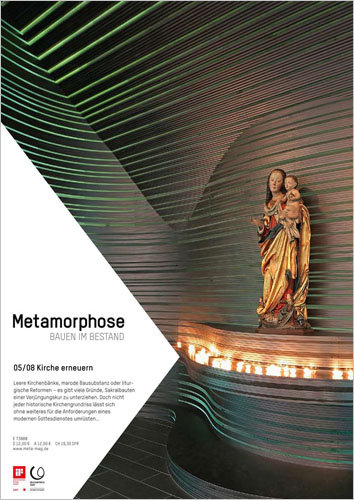

Fokus Kirche erneuern

„Die neuen deutschen [...] Kirchenbauten zählen fraglos zu den modernsten der Welt. Diese Bauten sind zwar nicht durchweg architektonische Höhepunkte – in Deutschland findet man die besten und die schlechtesten Kirchen Europas – aber jene besten unter ihnen sind unübertroffen. (Kidder Smith, amerikanischer Architekturkritiker, 1964[1])

Kirchenbau bedeutet heute nicht Neu-, sondern Umbau. Gotteshäuser werden nur noch in geringer Zahl errichtet, meist in jungen Siedlungen. Die Anpassung bestehender Kirchen jedoch ist an der Tagesordnung: Gemeindegrößen schrumpfen stetig und Liturgieformen haben sich grundlegend gewandelt. Neue Konzepte für alte Räume sind gefragt.

Es ist eine Flucht der besonderen Art: Den beiden großen Kirchen in Deutschland laufen die Mitglieder in Scharen davon. Eine Austrittswelle, aber auch die einfache Tatsache, dass mehr betagte Christen sterben als junge Menschen getauft werden, lässt die Kirchen in rasantem Tempo schrumpfen. In den Jahren 2000 bis 2005 sank die Zahl der deutschen Katholiken um rund 0,9 Millionen, die der Protestanten gar um 1,2 Millionen. Noch bringen es beide Konfessionen auf je etwa 25 Millionen Mitglieder, doch sollte sich der Schwund der jüngsten Vergangenheit in unverminderter Geschwindigkeit fortsetzen, sieht es nicht gut aus für die Kirchen in Deutschland. Auf den Sakralbau hat dies gewaltige Auswirkungen. Die Neubautätigkeit ist praktisch zum Erliegen gekommen. Beide Kirchen kämpfen wegen des Mitgliederschwunds mit ihrem reichen Baubestand, sie haben zu viele und zu große Gotteshäuser. Dass es zu viele sind, führt dazu, dass immer mehr Kirchenbauten profaniert oder entwidmet werden. Nachdem sich diese Zeitschrift in Ausgabe 05/2007 ausführlich mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie sich ausgemusterte Kirchengebäude umnutzen lassen, nehmen wir nun in dieser Ausgabe die Möglichkeiten der Modernisierung und Anpassung unter die Lupe.

Was tun, wenn das Kirchenbauwerk groß, doch die Zahl der Gemeindemitglieder klein ist? Der Einbau einer Werktagkapelle ist eine zeitgemäße Antwort. Sie schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen bietet sie als kleinerer Raum einen intimen Rahmen für die weniger stark frequentierten Gottesdienste unter der Woche, zum anderen reduziert sich durch ihren Einbau auch die Größe des Hauptraums, so dass auch beim Sonntagsgottesdienst die Bankreihen voller wirken als zuvor. Und – banal, aber wichtig – die beiden Räume lassen sich je nach Bedarf getrennt heizen, so dass sich die Betriebskosten reduzieren. Denn in Zeiten sinkender Mitgliederzahlen, also schwindender Finanzkraft, müssen die knappen Mittel sehr gezielt eingesetzt werden. Ein Architekt, der einen Umbau plant, trägt daher immer eine hohe Verantwortung: Trifft er die falschen Entscheidungen, schnellen später die laufenden Kosten für das Gebäude in die Höhe. Geld, das dann für die sozialen Aufgaben der Kirche – von Jugendarbeit bis Seniorenbetreuung – fehlt.

Ironischerweise führt gerade der Mitgliederschwund dazu, dass sich ein Wunsch der katholischen Kirche heute besonders leicht erfüllen lässt: die größere Nähe zwischen Priester und Gemeinde, wie sie seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil praktiziert wird. Sie ergibt sich ganz von selbst, wenn der Raum verkleinert wird. Häufig ist sie aber auch das Kernziel, das überhaupt erst Kirchenraums rückt der Altar näher an das Gestühl, weiter in die Mitte der Gemeinde.

Genießt ein Kirchengebäude Denkmalschutz, sind solche Umwandlungen schwerer zu realisieren, zerstört doch vor allem der Einbau einer Werktagskirche den ursprünglichen Raumeindruck. Besonders gefährdet sind hier die Kirchendenkmäler der Nachkriegszeit. Während sich etwa bei einem neugotischen dreischiffigen Basilikagrundriss relativ unauffällig ein Raumteil abtrennen lässt, fällt ein solcher Schritt bei den modernen Einraumkonzepten, die den Kirchenbau spätestens seit den Fünfzigerjahren maßgeblich prägten, schwer ins Gewicht. Und bei vielen Nachkriegskirchen ist es gerade der Innenraum, der ihren Reiz ausmacht. Die Zeit der stadtbeherrschenden Dome und Kathedralen, der „ecclesia triumphans“, war vorbei, Bürohochhäuser waren die neuen Dominanten, und so blieb den Kirchen und ihren Architekten nur noch das Gebäudeinnere, um Besucher zu beeindrucken. Es entstand eine Vielzahl höchst anspruchsvoller Sakralräume, die sogar auf der anderen Seite des Atlantiks wahrgenommen wurde und die amerikanische Architekturkritik begeisterte. Da bei der aktuellen Umbauwelle vor allem der Innenraum im Fokus steht, ist nun vielerorts ausgerechnet das in Gefahr, was die Qualität und den Denkmalwert der Bauten ausmacht.

Es gilt, sensible Umbaulösungen zu entwickeln.

Christian Schönwetter

Anmerkung:

[1] G.E. Kidder Smith: Moderne Architektur in Europa; R. Piper & Co Verlag, München 1964, S. 7