Editorial

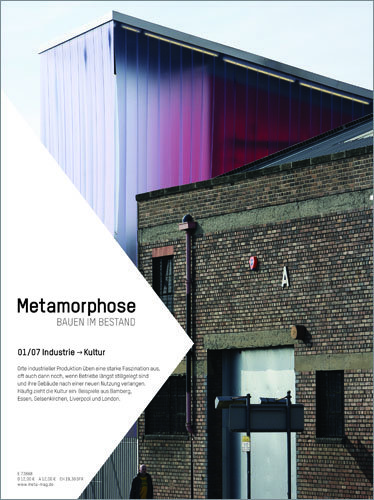

Fokus Industrie -> Kultur

„Ein großes Zeitalter ist angebrochen. Ein neuer Geist ist in der Welt. Es gibt eine Fülle von Werken des neuen Geistes; man begegnet ihnen vor allem in der industriellen Produktion.“ (Le Corbusier, 1922)

Was Le Corbusier nicht vorhersah, war der Wandel von einer Produktions- zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Die einstigen „Werke des neuen Geistes“ sind heute Relikte vergangener Zeiten. Vielerorts muss der Denkmalschutz um ihren Erhalt kämpfen. Die Suche nach einer neuen Verwendung für aufgegebene Industriebauten mündet dabei oft in einer kulturellen Nutzung. Warum eigentlich?

Das Problem ist nicht ganz neu. Ungefähr seit Ende des Zweiten Weltkriegs werden Industriebauten in nennenswerter Zahl aufgegeben und werfen die Frage auf, was mit ihnen geschehen soll. Schien es zunächst selbstverständlich, die verlassenen Industrieanlagen abzubrechen, weil sie als hässliche Fremdkörper in der Stadt empfunden wurden, so setzte ungefähr ab 1970 ein Wandel in der Wahrnehmung ein und man begriff sie als wesentliche Bausteine der gründerzeitlichen Stadterweiterungen. Neben ihrer stadträumlich prägenden Wirkung rückte in dieser Zeit auch ihre identitätsstiftende Funktion für die jeweilige Umgebung ins Blickfeld. Es regte sich allmählich breiterer Widerstand gegen den Abriss, oftmals verbunden mit der Ablehnung von Verkehrs- oder Großbauten, die an ihrer Stelle vorgesehen waren. Damit einher ging die Forderung nach einer öffentlichen Nutzung, die der ehemals großen Bedeutung der brachgefallenen Bauwerke angemessen schien. Genau diese Protestkultur war es, die eine Welle kultureller Umnutzungen auslöste und damit geradezu eine Tradition begründete, Industrie- in Kulturbauten umzuwidmen.

Daneben gab und gibt es aber eine ganze Reihe anderer Faktoren, die immer wieder dafür sorgen, dass ehemalige Produktionsstätten in Museen, Galerien, Musikzentren oder Theater verwandelt werden. Eine Architektenausbildung, die fast ausschließlich auf den Neubau ausgerichtet war, bewirkte einen Mangel an Altbauexperten. Private Bauherren wagten sich oft nicht an die unwägbaren Risiken heran, die mit der Umnutzung industrieller Bauten verbunden waren, so dass die öffentliche Hand einspringen musste; und diese implantierte naturgemäß eher eine kulturelle als etwa eine Wohn- oder Büronutzung. Inzwischen hat die Lage sich geändert, das wachsende Know-how im Umgang mit alten Industrieanlagen sorgt dafür, dass sich auch private Investoren engagieren.

Je größer die Bedeutung einer Industrieanlage, desto stärker sind die Stimmen, sie als Denkmal zu erhalten, als Erinnerungsstätte an sich selbst. Damit wird sie dann schon allein per Beschluss, ohne jegliche bauliche Veränderung zu einem Ort kultureller Nutzung. Aus denkmalpflegerischer Sicht scheint dies zunächst optimal, da keine baulichen Eingriffe nötig sind. Oft verknüpft sich mit der Umwidmung aber auch die Einrichtung eines Museums, das sich der Geschichte der früheren Produktion widmet. Und damit geht es dem Denkmal meist an den Kragen, denn die erhöhten Anforderungen an Wärmeschutz oder Klimatisierung lassen sich selten ohne Verlust an Originalsubstanz erfüllen.

Bei weniger bedeutenden Industriebrachen geschieht die Umnutzung eher spontan. Das üppige Raumangebot und die niedrigen Kosten locken eine alternative Szene an, die sich andere Räumlichkeiten nicht leisten könnte. Nicht die so genannte Hochkultur hält dort Einzug, sondern etwa Künstlerateliers oder kleine Jazzclubs.

Sensibilität gefragt

Schließlich sind es die baulichen Gegebenheiten der ehemaligen Produktionsstätten selbst, die den Ausschlag für die künftige Nutzung geben. Oftmals hochgradig spezialisiert, sperren sich Industriegebäude gegen Wohn- oder Bürostandards. Ältere Gewerbebauten zeigen sich dabei noch flexibler; die Fabriketagen der New Yorker Textilindustrie etwa ließen sich relativ leicht in Lofts verwandeln, jüngere Industrieanlagen jedoch – im Zeichen des Funktionalismus jeweils ganz auf einen bestimmten Arbeitsprozess zugeschnitten – eignen sich nur bedingt für eine neue Nutzung. Ihre besondere Bauform, ihre teils großen Gebäudetiefen, ihre mitunter gewaltigen Raumhöhen verursachen Erschließungs-, Belichtungs- oder Heizprobleme. Ihre großen Räume verlangen nach kleinteiliger Gliederung, wenn Wohneinheiten entstehen sollen. Abgesehen davon, dass solche Maßnahmen den Charakter des jeweiligen Industriebaus zerstören würden, wäre der bauliche und damit wirtschaftliche Aufwand meist so hoch, dass eine Wohn- oder Büronutzung nicht infrage kommt. Für Ausstellungsflächen oder Theatersäle hingegen eignen sich die großen Räume meist besser.

Wo die Umnutzung nicht spontan geschieht, besteht die eigentliche Herausforderung darin, überhaupt einen Betreiber zu finden, der tatsächlich bereit ist, die Galerie, das Museum, die Veranstaltungsstätte zu führen. Von der Sensibilität der Bauherren und Architekten hängt es dann ab, ob die Industriebauten, die Jahre des Leerstands und beginnenden Verfalls überlebt haben, auch die kulturelle Umnutzung überleben.

Christian Schönwetter