Editorial

Fokus Aufgestockt

„Keine Erker oder Türmchen am Dach, kein Kontext von Proportionen, Material oder Farben. Sondern eine visualisierte Energielinie, die von der Straße kommend das Projekt überspannt, das bestehende Dach zerbricht und damit öffnet. “ (Coop Himmelb(l)au zum Dachausbau Falkestraße in Wien, 1984-88)

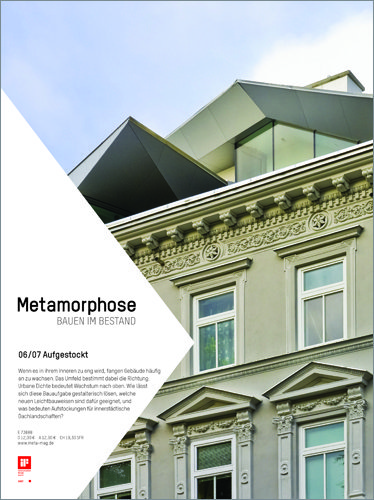

In dicht besiedelten Städten sind die Dächer von Gebäuden häufig die einzigen freien Flächen, auf denen heute noch gebaut werden kann. Dem Blick der Passanten entzogen, entstehen dort meist exzentrische kleine Bauwerke, die in starkem Kontrast zu den gewachsenen Strukturen ihrer Umgebung stehen.

Der Startschuss fiel Mitte der Achtziger Jahre: Coop Himmelb(l)au läuteten mit ihrem legendären Dachausbau in der Wiener Falkestraße eine Welle eigenwilliger Aufstockungen und Umbauten auf unseren Dächern ein. Die meisten überraschen durch den starken Kontrast, den sie zu den Bestandsgebäuden ausbilden. Es scheint so, als schuldeten diese Fremdkörper auf dem Dach niemandem Rechenschaft, als sei die Welt oberhalb der Traufe von Regeln weitgehend befreit. Der naheliegende Versuch, auf das vorgefundene Gebäude zu reagieren, seine Architektursprache mit modernen Mitteln weiterzuentwickeln, wird erstaunlich selten unternommen – ganz in der Tradition von Coop Himmelb(l)au. Schon das Modell für die Falkestraße spricht Bände: Das eigentliche Bauwerk unterhalb des Dachausbaus ist nur als neutraler Sockel dargestellt.

Was bedeuten solche Projekte für unsere Dachlandschaften? Diese Frage stellt sich vor allem bei Städten mit ausgeprägter Topographie, bei denen man von erhöhter Position auf das Häusermeer hinabschauen kann. Eine allzu freie Formen- und Farbwahl einzelner Aufstockungen stört das Gesamtbild empfindlich. Und was ist mit Dachgärten? Vielerorts wurden diese bislang ungern genehmigt, da auch sie als Fremdkörper in der Dachlandschaft wahrgenommen wurden.

Inzwischen haben sich die Zeiten geändert: Dachgärten werden gefördert, da sie das Mikroklima verbessern und der sommerlichen Überhitzung der steinernen Innenstädte entgegenwirken, und Aufstockungen haben aus vielerlei Gründen Konjunktur: Sie verhindern bei einer Gebäudeerweiterung die Versiegelung des Grundstücks, sie verlangsamen bei städtischem Wachstum die Zersiedelung der Landschaft. Für die Nachverdichtung bestehender Quartiere leisten sie einen wertvollen Beitrag. Denn weil die Wohnfläche pro Person seit Jahren steigt, und in vielen Stadtteilen keine Wachstumsflächen mehr vorhanden sind, droht die Bewohnerdichte dort so stark zu sinken, dass gravierende Probleme für Einzelhandel und ÖPNV entstehen. Aufstockungen sind ein probates Mittel, diese Entwicklung zu bremsen. Nicht zuletzt bemühen sich viele Kommunen um eine stärkere Nutzungsmischung in der Innenstadt und wollen dort den Wohnanteil massiv erhöhen. In Hamburg etwa durfte aus diesem Grund ein vorhandenes Gebäude zwei Stockwerke über die eigentlich zulässige Maximalhöhe wachsen. Auch der Wandel stadtplanerischer Ziele also lässt Aufstockungen an Bedeutung gewinnen.

Mit der Transformation unserer Dachlandschaften werden wir daher noch einige Zeit beschäftigt sein – und vielleicht fällt uns zukünftig dazu auch mehr ein als nur reines Kontrastprogramm zum Bestand.

Christian Schönwetter und Claudia Hildner