Editorial

Wann waren Sie das letzte Mal in der Kirche?

Wenn Ihr letzter Kirchgang bereits geraume Zeit her ist, empfiehlt sich ein baldiger Besuch. Denn wer weiß, ob das Gotteshaus in Ihrer Nähe noch lange steht? Rund ein Viertel aller deutschen Kirchen ist von Schließung, Verkauf oder Abriss bedroht. Schluss mit „Halleluja!“. Dies sollte niemanden kaltlassen, egal ob gläubig oder nicht. Denn Kirchen sind Bauten von überdurchschnittlichem gestalterischem Anspruch, die mit theatralischer Licht- und Wegeführung, mit inszenierter Raumwirkung, mit außergewöhnlicher Akustik und mit aufwendiger Ausschmückung Besucher faszinieren. Bei keiner anderen Bauaufgabe kann sich Architektur so frei entfalten wie im Sakralbau. Deshalb geht mit dem Verlust einer Kirche fast immer ein Stück Architektur verloren, das ein wenig anspruchsvoller war als seine Zeitgenossen.

Doch jetzt nicht nur jammern! Wie in jeder Krise steckt auch in dieser eine Chance. Am Umgang mit stillgelegten Kirchen wird sich zeigen, ob unserer Gesellschaft architektonische Qualität und das Bewahren ihres baulichen Erbes etwas wert ist. Vielleicht mobilisieren kirchliche eher als nichtkirchliche Bauwerke Kräfte, die sich für Erhalt und sensiblen Umbau stark machen. Vielleicht entzündet sich an den Sakralbauten endlich eine Debatte um baukulturelle Fragen und erreicht ein paar mehr Menschen als bisher. Vielleicht rückt Architektur wenigstens einen Millimeter weiter in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung.

Für die Amtskirche spielen architektonische Belange nicht immer die Rolle, die sie verdient hätten. Die Frage, was mit Gebäuden geschehen soll, die aus der normalen gottesdienstlichen Nutzung fallen, entscheidet sie bislang weniger nach baukünstlerischen als nach kirchlichen Kriterien. In dieser Ausgabe stellen wir daher eine Bandbreite verschiedener Nachnutzungen vor, mit denen unserer Ansicht nach nicht nur die Kirche, sondern auch die Denkmalpflege und die Architekturkritik leben können:

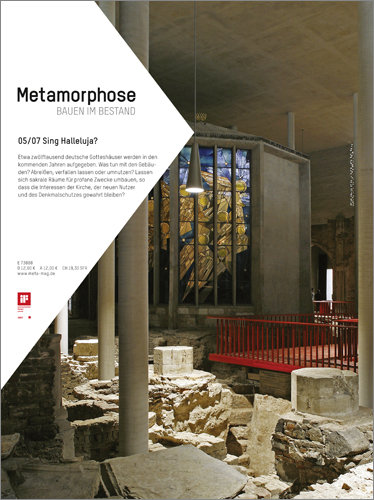

Eine kommerzielle Verwendung fanden die Dominikanerkirche in Maastricht und die Martinikirche in Bielefeld – die eine als Buchhandlung, die andere als Restaurant. Mag eine solche gewinnorientierte Verwertung von Sakralarchitektur Kirchendogmatikern auch ein Dorn im Auge sein, so haben die Architekten in beiden Fällen dennoch mit ihrem Einfühlungsvermögen bewiesen, dass sich die Würde eines ehemaligen Gotteshauses auch bei kirchenfernen Nutzungen wahren lässt. Eine kirchennahe Funktion hingegen erhielt St. Josef in Aachen. Hahn Helten Architekten verwandelten das Gotteshaus in ein Kolumbarium und beließen dem Kirchenraum viele seiner ursprünglichen Qualitäten. Die Frankfurter Markuskirche zeigt, wie Teilumnutzungen funktionieren können. Auf einer kleinen Fläche finden dort immer noch Gottesdienste statt, das Gebäude ist inzwischen aber Teil eines Landeskirchenzentrums und beherbergt dessen Foyer, Bibliothek und Meditationsraum. In Köln schließlich hielt die Kultur Einzug. Für das Museum Kolumba wurde nicht unmittelbar eine Kirche umgenutzt, sondern eher ein kirchlicher Ort. Über das Trümmerfeld von St. Kolumba und über die Kapelle „Madonna in den Trümmern“ baute Peter Zumthor ein Museum, das der Kunstsammlung des Erzbistums Köln Raum gibt. Die kleine Kapelle, in der nach wie vor gebetet wird, verschwindet nun fast vollkommen im Museumsbau, der um ein Vielfaches größer ist.

So unterschiedlich diese Beispiele auf den ersten Blick scheinen, haben sie doch eines gemein: Sie führen – auf vielleicht überraschende Weise – vor Augen, wir gut sich profane Nutzungen mit sakralen Bauten vertragen können. Voraussetzung ist aber immer, dass Architekt und Bauherr beim Umbau mit ähnlich hohem Anspruch zu Werke gehen wie die ursprünglichen Erbauer.

Christian Schönwetter