Editorial

Fokus Bürotürme

„Woran erkennt man ein Bürohochhaus? Es ist groß. Es muss hoch sein. Man muss ihm die aufstrebende Kraft ansehen, es präsentiert seine Höhe selbstbewusst und stolz. Jeder Zentimeter muss entschlossen und siegessicher nach oben streben, eine dynamische Einheit vom Boden bis zur Spitze, die nicht ein einziges Mal gebremst werden darf.“ (Louis Henri Sullivan, 1896, in „Das Bürohochhaus aus künstlerischer Sicht“ )

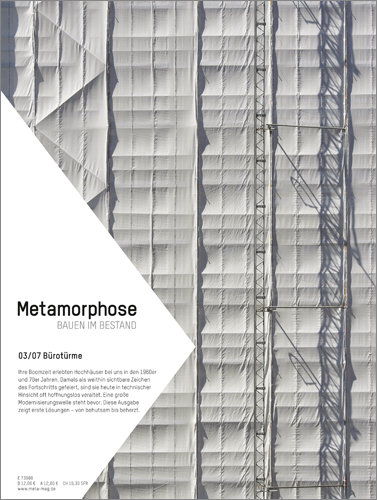

Heute können Verwaltungstürme ihre Größe weitaus leichter zelebrieren als zu Sullivans Zeiten: Inzwischen wachsen sie bereits doppelt so hoch in den Himmel. Im deutschsprachigen Raum machen derzeit allerdings nicht neu errichtete Büroriesen von sich reden, sondern vor allem bestehende Hochhäuser, die modernisiert oder umgebaut werden. Ein Trend und seine Hintergründe.

Noch nie wurden so viele Bürohochhäuser instandgesetzt wie dieser Tage. Was vor einigen Jahren noch eine Randerscheinung war, mausert sich für Architekten zu einer alltäglichen Bauaufgabe. Unter den zahlreichen Verwaltungstürmen, die zur Modernisierung oder zum Umbau anstanden und -stehen, finden sich einige – auch im übertragenen Sinne des Wortes – herausragende Bauwerke: So erhielt das Hochhaus des Radiostudios Zürich, 1971 von Max Bill errichtet, vor zwei Jahren eine Verjüngungskur, das Hamburger Unilever-Hochhaus von HPP wird ab 2009 auf Vordermann gebracht, und auch beim Düsseldorfer Dreischeibenhaus, ebenfalls von HPP errichtet, sind bauliche Veränderungen zu erwarten, seit Thyssen-Krupp das Gebäude vor wenigen Wochen verkauft hat. Neben solchen Ikonen, die Denkmalschutz genießen, erfuhren und erfahren aber natürlich auch zahlreiche unbekannte Bürotürme eine Umgestaltung.

Was sind die Gründe für die Modernisierungswelle? Seine Boomzeit im deutschsprachigen Raum erlebte der Hochhausbau in den 1960er und 70er Jahren. Diese Generation an Büroriesen kommt allmählich in ein Alter, in dem größere Instandsetzungs- oder gar Umbaumaßnahmen unausweichlich sind. Der Energieverbrauch ist zu hoch, der Wärmeschutz erfüllt nicht die heutigen Standards, die Kabelschächte sind zu eng, die Haustechnik ist veraltet.

Hinzu kommt die aktuelle Situation am Büroimmobilienmarkt. Er ist vielerorts so übersättigt, dass sich nur noch hochwertige Flächen vermieten lassen. Anfang 2007 standen in Hamburg knapp acht, in Berlin etwa zehn, in Leipzig rund elf und in Frankfurt gut fünfzehn Prozent der Büroflächen leer. Auf architektonischem Mittelmaß bleiben die Eigentümer daher sitzen. Nur wer seine Immobilie deutlich aufwertet, hat Chancen, sie an den Mann zu bringen. Die Branche spricht von einem „Refurbishment“-Trend, und dieser macht auch vor den Büroflächen in Hochhäusern nicht halt.

Entspricht ein Verwaltungsturm den heutigen Anforderungen so gar nicht mehr und steht er nicht unter Denkmalschutz, mag es aus Investorensicht zunächst naheliegend erscheinen, ihn komplett abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Was Hochhäuser vor diesem sonst gängigen, aber ökologisch unsinnigen Vorgehen bewahrt, ist vor allem eines: ihre Höhe. Selbst ein aufwändiger Umbau erhält aus rein wirtschaftlichen Gründen in aller Regel den Vorzug vor einem Abriss, weil nach einem Abbruch meist keine Neubaugenehmigung mehr in gleicher Höhe zu bekommen wäre. Der Bauherr würde einige Stockwerke einbüßen. Zusätzlich müsste er meist größere Abstände zu den Nachbarn einhalten und mehr Stellplätze schaffen, denn zu den Zeiten, als das Hochhaus errichtet wurde, waren die geforderten Nebenflächen noch deutlich geringer. Und so ist es eben nicht eine Abbruch-, sondern eine Umbauwelle, von der die Skylines unserer Städte modifiziert werden.

Die Höhe der Büroriesen als Abrissverhinderer, die Übersättigung des Büromarkts als Bausündenverhinderer – die Chancen für anspruchsvolle Hochhausarchitektur standen noch nie so gut.

Christian Schönwetter