Editorial

Fokus Beton

„Man muß ihn berühren, betasten, beschnuppern, muß ihn erspüren, erfühlen, muß ihn anfassen, man muß mit den Fingerkuppen auskultieren, muß mit den Nägeln ritzen diesen Beton. An purer Schönheit nimmt er es mit jedem Alabaster auf, doch ist er hart wie Kristall. […]“ (Pierre Imhasly in „Hérémence Beton“, Lausanne, 1974)

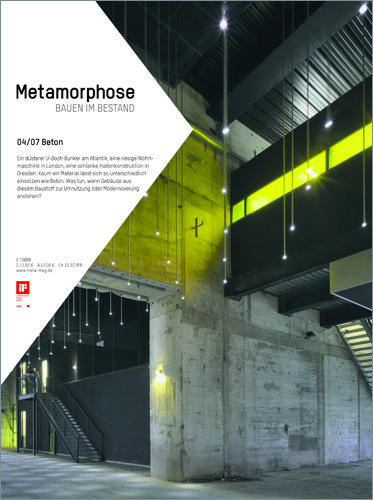

Von Bauherrn verschmäht, von Architekten verklärt: An keinem anderen Material scheiden sich die Geister so sehr wie am Beton. Was also tun, wenn Gebäude aus diesem Baustoff zum Umbau oder zur Modernisierung anstehen?

Mit der Akzeptanz von Beton ist es nicht weit her. Außer Architekten kann diesem Material kaum jemand etwas abgewinnen, zu sehr wird es mit anspruchslosen so genannten Zweckbauten in Verbindung gebracht: Klärwerken, Tiefgaragen, Autobahn-Schallschutzwänden. Die Abneigung, die Architektur aus Sichtbeton hervorruft, sitzt tief, schnell fällt das Schimpfwort „Betonbunker“. (Ob sich die Tatsache, dass ausgerechnet in der Schweiz besserer Sichtbeton gebaut wird als andernorts, wohl damit erklären lässt, dass dort bis in die 1990er Jahre jeder Neubau einen Luftschutzkeller aufweisen musste? Haben Schweizer ein anderes, ein alltäglicheres Verhältnis zu Bunkern – und damit auch zum Beton?)

Wenn Betonbauwerke umgenutzt oder modernisiert werden sollen, stellt sich die Frage nach dem konzeptionellen und auch dem bautechnischen Umgang mit dem unbeliebten Baustoff. Verstecken oder speziell inszenieren? Instandsetzen oder unbehandelt belassen? Diese Ausgabe der Metamorphose stellt fünf völlig unterschiedliche Beispiele vor. In London etwa wurde eine heruntergekommene Wohnmaschine aus Beton cremeweiß gestrichen. Mag sich dies aus Architektensicht zunächst nach einer völligen Entstellung des Bauwerks anhören, so wurde damit in Wirklichkeit nur vollendet, was schon der Architekt beabsichtigt hatte, der das Gebäude in den 1960er Jahren errichtet hatte. Bei der Erweiterung eines Konferenzzentrums in Genf hingegen wurden zusätzliche Flächen aus Sichtbeton geschaffen, die in Textur und Farbigkeit auf den bestehenden Betonbau reagieren. In Dresden nutzten die Planer die Chance, bei der Modernisierung eines Betonschalenbauwerks von Ulrich Müther mit geschickten Eingriffen die elegante Leichtigkeit der Schale zusätzlich zu betonen.

Vor allem bei Baudenkmalen bereitet Sichtbeton große Probleme. Es ist Bauherren, aber auch Handwerkern oft schwer zu vermitteln, dass eine originale Betonoberfläche schützenswert sein kann. Sind Schäden aufgetreten, so ist es alles andere als einfach, sie denkmalverträglich zu beheben. Bislang wird Beton meist rein ingenieurmäßig instandgesetzt, mit der ausschließlichen Absicht, seine Funktionstüchtigkeit (Tragvermögen, Wetterfestigkeit) wiederherzustellen. Wenn dafür etwa deckende Anstriche oder Beschichtungen erforderlich sind, werden diese aufgebracht, ohne zu berücksichtigen, dass damit das ursprüngliche Erscheinungsbild verlorengeht. Noch gravierender ist es, wenn die alte, häufig nicht ausreichende Betondeckung durch eine neue, deutlich dickere ersetzt wird, die dem heutigen Stand der Technik entspricht. Die ursprüngliche Anmutung der Oberfläche ist dann für immer verloren. Da die Betoninstandsetzung im Denkmalkontext noch nicht zu den Standardaufgaben gehört, fehlen hier gängige, einfache Verfahren. Nur bei hochkarätigen Denkmalen wird man es sich leisten können, von der Betonoberfläche etwa einen Abdruck der ursprünglichen Bretterschalung zu nehmen, bevor man die neue, stärkere Deckung aufbringt und dieser dann mithilfe des Abdrucks wieder die ursprüngliche Struktur gibt. Und da immer mehr Betonbauten allmählich ein Alter erreichen, in dem sie Denkmalreife erlangen, gibt es noch viel zu tun – für Industrie, Handwerk, Denkmalpflege und Architektenschaft.

Christian Schönwetter