Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Der Fotograf Alexander Rodtschenko im Berliner Gropius-Bau | Christoph Tempel

02 Heterotopia. Outsider-Art im DAM | Thomas Amos

04 Pixelprojekt_Ruhrgebiet | Ulrich Brinkmann

BETRIFFT

06 Kongresszentrum Quedlinburg | Günter Kowa

WETTBEWERBE

12 Umbau des Hauptbahnhofs in Oslo | Friederike Meyer

15 Entscheidungen

16 Auslobungen

THEMA

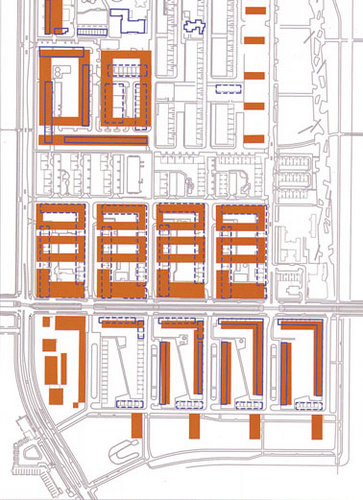

18 De Eekenhof | Jaap Jan Berg

24 Klassizismus für die Ikea-Generation | André Kempe, Oliver Thill

30 Triangel Haus | Nils Ballhausen

34 VM Bjerget | Nils Ballhausen

REZENSIONEN

41 Flexible Housing | Susanne Schindler

41 Lebensräume| Volker Lembken

41 Neues Wohnen in der zweiten Lebenshälfte | Alexander Kluy

RUBRIKEN

05 wer wo was wann

40 Kalender

42 Anzeigen

48 Die letzte Seite