Editorial

Alle anwesenden Damen unter den 4000 Zuschauenden sollen am 5. April 1908 beim Länderspiel Schweiz – Deutschland in Basel eine Tafel Schokolade erhalten haben. Für die Eidgenossen war es das dritte, für Deutschland das allererste Länderspiel in der Fussballgeschichte. Die Schweiz gewann 5:3.

Einhundert Jahre später, im Juni 2008, führt die Schweiz gemeinsam mit Österreich die Fussball-Europameisterschaft durch, oder – wie es offiziell heissen muss – die UEFA EURO 2008. Diese wird – trotz der legendären Weltmeisterschaft von 1954 – als das grösste Sportereignis aller Zeiten auf Schweizer Boden bezeichnet, ein Ereignis, das nicht nur in den Stadien, sondern auch im öffentlichen Raum stattfindet, in «Fanmeilen» und «Public-Viewing-Zonen». Ein urbanes Massenevent, bei dem ganze Innenstädte zu Erlebnis- und Konsumzonen transformiert werden.

Grund genug für anthos, mit Heft 2/08 das Thema «Sport» aufzugreifen, in dem Fussball natürlich auch eine Rolle spielt. So gehen wir zum Beispiel den Fragen nach, mit welchen Massnahmen ein sportliches Grossereignis, wie die EURO 2008, unter Gesichtspunkten der Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit durchgeführt werden kann und ob sich ein EM-Stadion, wie das neue Letzigrund-Stadion in Zürich, auch umweltschonend bauen lässt.

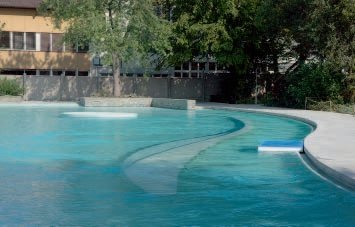

Das Heft ist jedoch viel weiter gefasst. Wir möchten nicht nur den Fussball, sondern alle Sportarten einbeziehen, die im Freiraum ausgeübt werden können. Nicht nur der Leistungs- und Spitzensport soll Thema sein, sondern auch der Breiten- und Freizeitsport – ja die körperliche Bewegung überhaupt. Wissenschaftliche Studien, zum Beispiel die des Bundesamtes für Sport BASPO und der Hochschule für Sport in Magglingen, stellen einen alarmierenden Zusammenhang zwischen akuter Bewegungsarmut und dem Gesundheitszustand der Bevölkerung her. Der Bund reagiert mit einem sportpolitischen Konzept und fordert die Kantone und Gemeinden auf, ihrerseits Konzepte zu erarbeiten, um allen Altersstufen genügend Sportanlagen und Bewegungsräume zur Verfügung zu stellen. Hier ist auch die Freiraum- und Landschaftsplanung in die Pflicht genommen.

Vorgestellt werden aktuelle Neubauten, Erweiterungen und Sanierungen. Die zeitgemässe Nutzbarkeit, speziell auch für behinderte Menschen, die gestalterische Qualität sowie soziale, ökologische und technische Fragen sollen angesprochen werden.

Bernd Schubert