Editorial

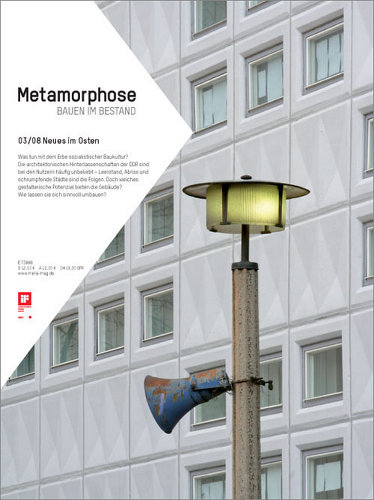

Fokus Neues im Osten

„Seit Bestehen der Deutschen Demokratischen Republik hat unsere Regierung wesentliche Kräfte für den Bau neuer zweckmäßiger Wohnungen eingesetzt. […] Die Grundrisse dieser Wohnungen entsprechen den modernsten Gesichtspunkten. Grundlage bilden die objektiven Bedürfnisse der in unserer Gesellschaft lebenden Menschen, nicht, wie im Kapitalismus, das auch beim Wohnungsbau vorherrschende Profitstreben.“ (aus: „Handbuch für das Haus“; Verlag für die Frau, DDR, Leipzig 1974.)

Die Architektur der sozialistischen Ära ist in die Jahre gekommen. Vor allem beim Siedlungsbau stellt sich heute die Frage: Abriss oder Erneuerung? Denn erstmals in der Geschichte ist mehr Wohnraum vorhanden als benötigt. Beim Stadtumbau Ost geht es über Rückbaustrategien hinaus vor allem um langfristige Aufwertungskonzepte für schrumpfende Städte – auf Architekten warten viele anspruchsvolle Aufgaben.

Architekten wollen bauen und nicht abreißen. Doch seit mehreren Jahren haben die Städte in den neuen Bundesländern nahezu flächendeckend weitreichende Schrumpfungsprozesse zu bewältigen.

Abwanderung und niedrige Geburtenraten bewirkten, dass im Jahr 2002 bereits 16 Prozent aller Wohnungen leerstanden, die den vom GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen vertretenen Firmen gehören. Eine Dimension, die nicht nur die Nachbarschaften, sondern auch die Existenz vieler Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften gefährdete.

Die Politik hat mit dem Förderprogramm „Stadtumbau Ost“ reagiert, das seit 2002 den Umbau der Städte durch Aufwertung und Rückbau anregt. Die Größenordnung des seither erfolgten Umbaus ist beachtlich:

Zwischen 2002 und 2007 wurden 194.000 Wohnungen abgerissen, circa 90 Prozent davon waren in industrieller Bauweise errichtet. Die Leerstandsquote konnte dadurch auf etwa 11 Prozent gesenkt werden, ohne Rückbau läge sie heute wohl bei 18 Prozent. Um die Innenentwicklung der Städte zu stärken, vollzog sich der Rückbau im Wesentlichen von „außen“ nach „innen“, wobei in den Innenstädten gleichzeitig die Schwerpunkte für Aufwertungsmaßnahmen lagen.

Nach fünf Jahren sind die Probleme längst nicht gelöst. Vor allem in den weniger attraktiven Lagen der Gründerzeitquartiere sind die Leerstände immer noch besorgniserregend hoch, Häuser an lärmbelasteten Straßen finden kaum noch Interessenten. Deshalb wird es mindestens noch bis zum Jahre 2020 darum gehen, das Programm Stadtumbau Ost konsequent weiterzuführen, nicht mehr vermietbare Bestände abzureißen und den dauerhaft notwendigen Wohnungsbestand zukunftsfähig zu gestalten.

Wohngebiete der 50er bis 80er Jahre modernisieren

Weil Altstadtkerne und Gründerzeitviertel für die Identität der Gesamtstadt bedeutend sind, dominiert in der öffentlichen Diskussion über das urbane Wohnen häufig eine enge Vorstellung der zu bewahrenden Innenstadt, die mit der Bebauung um 1918 aufhört. Damit wird aber der größte Teil der gebauten Stadt und ihrer Wohnungen ausgeschlossen oder gar als städtebauliche Fehlentwicklung abqualifiziert. (Tatsächlich beherbergen die Bauten aus der Zeit vor 1918 in der Regel kaum mehr als 15 bis 25 Prozent des Wohnungsbestandes der jeweiligen Stadt.) Mit solchen reduktionistischen Vorstellungen lässt sich weder der Wohnbedarf der Zukunft befriedigen, noch können die Kommunen ihrem aktuellen sozialen Versorgungsauftrag nachkommen.

Deshalb erneuern die Wohnungsunternehmen Bestände des komplexen industriellen Wohnungsbaus der 70er und 80er Jahre. Und zwar jene Bereiche, die in integrierten Stadtentwicklungskonzepten als dauerhaft notwendig für die Wohnraumversorgung ausgewiesen sind. Diese Wohngebiete stellen nun einmal die größten Marktsegmente des Mietwohnungsbaus dar. Hier lebt ein erheblicher Teil, nämlich in vielen Städten mehr als die Hälfte der Bevölkerung.

Der Umbau dieser Bestände wirft viele Fragen auf: Wie ernst nimmt man die Bauten jener Jahre? Sie entstanden in einer Gesellschaft mit einem egalitären Menschenbild und drücken den Gleichheitsgedanken auch konsequent aus. Muss heute in einer stärker individualisierten Gesellschaft jeder Bau einen eigenen Charakter erhalten? Wann gilt es, lange Zeilen in kleinere Teile zu zerlegen, wann ist das Bekenntnis zur einheitlichen Großform sinnvoll? Wann lohnt sich Abriss, wann Modernisierung? Differenziertes Herangehen und das Fingerspitzengefühl der Architekten sind gefragt.

Dr. Bernd Hunger ist Stadtplaner und Stadtsoziologe aus Berlin. Beim GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. ist er Referent für Wohnungsbau, Städtebau, Forschung und Entwicklung.

Inhalt

Bestandsaufnahme

06-15 | Projekte, Bücher, Termine

18-19 | Neues im Osten

20-25 | Industriell oder individuell? Vier Plattenbauexperten im Gespräch

26-27 | Zwischen Abriss und Umbau - Plattensanierung: Erfahrungen der Wohnungswirtschaft

28-33 | 01 Ein Gartenhaus für Kinder: Umbau einer Kindertagesstätte in Berlin-Oberschöneweide

34-39 | 02 Masse mit Klasse: Rück- und Umbau der Wohnquartiers C4 in Greifswald

40-47 | 03 Leuchtturm der Moderne: Sanierung und Umbau der „Prager Zeile“ in Dresden

48-51 | 04 Wiedergutmachung für die Platte? Lausitztower in Hoyerswerda

52-55 | 05 Ostmoderne relaunched: Fassadensanierung an zwei Typenschulen in Berlin-Friedrichshain

Technik

56-63 | Brandschutz versus Denkmalschutz: Was lässt sich aus dem Brand der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar lernen?

Produkte

64-65 | Farben

66-67 | Flachdach

68-69 | Neuheiten

Fortbildung

70-71 | Aufbaustudium in Frankfurt, Oder

Rubriken

74 | Vorschau, Impressum, Bildnachweis

Denkmal auf Wiedervorlage

(SUBTITLE) In Berlin steht das „Zentrum am Zoo“ auf der Kippe

Seit Jahren gammeln die Bauten, die den städtebaulichen Rahmen für die Gedächtniskirche bilden, trostlos vor sich hin. Eine neue Nutzung als Shopping Mall soll die Rettung bringen. Soll.

Das „Zentrum am Zoo“ hat es nicht leicht: Schon als das Ensemble vor einigen Jahren unter Denkmalschutz gestellt werden sollte, kam es zur einem langwierigen Rechtsstreit über mehrere Instanzen. 1997 schließlich wies das Berliner Oberverwaltungsgericht die Klage gegen die Unterschutzstellung ab und stellte fest: Das Zentrum am Zoo ist ein Baudenkmal.

Doch dieser Erfolg der Denkmalpflege war wohl nur ein Etappensieg. Elf Jahre später steht die rund 400 Meter lange Anlage, die von 1955 bis 57 von Paul Schwebes und Hans Schoszberger errichtet wurde, erneut zur Disposition – ein Denkmal auf Wiedervorlage, dem durch Umbauten massive Gefahr droht. Und das, obwohl es sich bei den inzwischen marktgängig als „Zoobogen“ bezeichneten Bauten um einen der Höhepunkte der (West-) Berliner Nachkriegsarchitektur handelt. Ein Ensemble aus mehreren Bausteinen: dem „Hochhaus am Zoo“ am Hardenbergplatz, dem legendären Filmfest-Kino Zoopalast (Architekt: Gerhard Fritsche), dem Bikini-Haus und dem abschließenden kleinen Hochhaus plus Garage. Es ist ein bedeutendes kultur- und baugeschichtliches Zeugnis des Berliner Wiederaufbaus, das durch seine gefühlvolle stadträumliche Modellierung und die hohe bauzeitliche Detailqualität überzeugt. Gleichwohl beeinträchtigen einige Überformungen am „Hochhaus am Zoo“ sowie das peinliche Kugelkino, das 1990 hinzugefügt wurde, die Gesamtwirkung. Und auch der Pflegezustand ist nicht gerade berauschend.

Nun plant die Bayerische Immobilien Gruppe, eine ebenerdige Shopping Mall quer durch das Ensemble zu schlagen, neue Kinosäle anzustückeln und ein Hotel einzufügen. Die Planungen klingen verheerend für die Denkmalsubstanz: Am Hardenbergplatz soll ein neues Entree für die geplante Mall entstehen, ebenso ist am Zoopalast ein weiterer Zugang geplant. Der kleinere der beiden Kinosäle wird dem Umbau wohl zum Opfer fallen. Wenigstens der große Saal soll nach dem aktuellen Stand (originalgetreu?) erhalten bleiben. Massive Eingriffe sind auch am Bikini-Haus vorgesehen, das seinen Namen einem Luftgeschoss auf „Bauchnabel“-Höhe verdankt. Schlimm genug, dass dieses Geschoss in den 1970er Jahren geschlossen wurde, so dass seither nicht mehr zwei schmale schlanke Riegel über den Kolonnaden im Erdgeschoss schweben, sondern ein schwerer Balken von insgesamt fünf Stockwerken nach unten drückt – Tauchanzug statt Bikini. Nun droht dem Ganzen auch noch die bei jedwedem Denkmal-Umbau fast schon obligatorische Aufstockung. Natürlich in Glas, ganz so, als würde man das Zusatzgeschoss dadurch weniger deutlich sehen. Zudem soll die Kolonnade zur Budapester Straße schmaler werden. Die Treppenhaustürme im Hof schließlich sollen weichen, um Platz für Erweiterungsbauten an der Gebäuderückseite zum angrenzenden Berliner Zoo zu schaffen. Laut Bayerischer Bau- und Immobiliengruppe entstehen so „rund 20.000 Quadratmeter zusätzliche Einzelhandels- und Gastronomiefläche“. Bleibt die Frage, was künftig mit der Fassade des Hauses geschieht – derzeit wird (weiter) geplant. Denn nachdem sich das zunächst beauftragte Büro nps Tchoban Voss zurückgezogen hat, sitzt nun das Büro Kahl Ernst Consultants im Boot.

Und das Denkmal „Zentrum am Zoo“? Das droht durch die Shopping-Mall-Einbauten unter die Räder zu kommen, so wie bereits andere Denkmale in Saarbrücken oder Hameln. Daher hat der Berliner Landesdenkmalrat nachdrücklich gegen die vorgelegte Planung protestiert. Gleichwohl: Im Berliner Dauerthema, der Umgestaltung der City-West, droht die nächste Denkmalbeschädigung. Eigentlich keine Überraschung mehr, denn in Berlin gilt: Denkmal werden ist schon schwer, Denkmal bleiben noch viel mehr.Metamorphose, Di., 2009.01.13

13. Januar 2009 Jürgen Tietz

verknüpfte Bauwerke

Zentrum am Zoo

Masse mit Klasse

(SUBTITLE) Rück- und Umbau des Wohnquartiers C4 in Greifswald

In Stadtteilen mit großen Leerständen entscheidet nicht Quantität, sondern Qualität über die Vermietbarkeit von Wohnraum. Aus diesem Grund legten Lüling Rau Architekten besonderes Augenmerk auf unterschiedliche Grundrisstypen und private Freisitze, als sie den Plattenbaublock C4 im Greifswalder Ostseeviertel rück- und umbauten.

Es waren richtige Boomzeiten – auch wenn dieser Begriff in der anglophoben DDR politisch unkorrekt war. Doch zwischen 1965 und 1988 wurde in Greifswald nicht gekleckert, sondern geklotzt. Es entstanden fünf neue Wohngebiete in serieller Großtafelbauweise. Von insgesamt über zehntausend neu geschaffenen Einheiten beherbergte das Ostseeviertel „Parkseite“ als zweitgrößte Siedlung ursprünglich etwa 2.200.

Was damals als dringend benötigter Wohnraum errichtet wurde, wandelte sich nach der Wende jedoch zu einem Überangebot: Durch Geburtenrückgang und Abwanderung aufgrund der schlechten Arbeitslage verzeichnet die etwa 55.000 Einwohner starke Hansestadt heute einen Leerstand von rund fünf Prozent. Hinzu kommt, dass die Zuschnitte der vorhandenen Wohnungen meist nicht mehr den Bedürfnissen des Marktes entsprechen. Im Zuge des Stadtumbaus Ost wurde im Ostseeviertel der Bestand um gut dreißig Prozent verringert. So auch im Quartier C4, einer hufeisenförmigen Blockrandbebauung, die Lüling Rau Architekten transformiert haben: Bei dem Plattenbau des Typs „WBS 70 Rostock“ sind unlängst aus 274 alten 172 neue Wohneinheiten entstanden; die Bruttogeschossfläche reduzierte sich dadurch von rund 22.000 auf rund 16.000 Quadratmeter.

Entfernen und Hinzufügen

Die beiden Hauszeilen entlang des Gedser Rings – im Süden und Osten des Grundstücks – schrumpften von ursprünglich sechs auf vier Geschosse, so dass der Hof nun mehr Sonnenlicht erhält. Der Riegel an der nördlich gelegenen Rigaer Straße dagegen staffelt sich in der Höhe: Während sein westlicher Teil über die kompletten sechs Etagen eine Anlage für betreutes Wohnen beherbergt, erhielt der um eine Ebene zurückgebaute Ostteil großzügige Dachterrassenwohnungen. Da das Stadtplanungsamt einen direkten Anschluss an den im Süden des Quartiers verlaufenden Grünzug wünschte, musste der Verbindungsbau zum östlich angrenzenden Wohnquartier weichen; ein eingeschossiger Anbau in der Nordostecke des Blocks wurde ebenfalls abgerissen.

Im Bereich des Betreuten Wohnens schufen Claudia Lüling und Ulrike Rau insgesamt 42 Wohneinheiten mit Gemeinschaftsräumen und Pflegedienst. Ein neuer Aufzug gewährleistet dabei die Barrierefreiheit über alle sechs Etagen. Angebaute Laubengänge in Stahlbetonkonstruktion erschließen vom Erd- bis zum zweiten Obergeschoss die größeren Wohnungen. Da sich ab der dritten Ebene die Organisation der Grundrisse zugunsten kleinerer Einheiten verschiebt, erfolgt der Zugang dort über Mittelgänge. Der neue, eingeschossige Anbau, der sich nach Süden in den Innenhof der Anlage schiebt, nimmt einen vom gesamten Quartier nutzbaren Clubraum auf.

Umorganisieren und Aufwerten

Sämtliche verbliebenen Wohneinheiten ließen die Architektinnen zunächst in den Rohbauzustand zurückversetzen. Dies erleichterte die Umstrukturierung und Neuaufteilung: Während im Bestand Ein- und Dreizimmerwohnungen dominierten, entstanden nun vorwiegend Einheiten mit zwei oder vier Zimmern. Insgesamt ließ sich das Angebot von ursprünglich sechs auf stattliche siebzehn unterschiedliche Grundrisstypen erweitern. Sofern möglich, verzichteten die Planerinnen dabei auf innen liegende Bäder. Besonderen Wert legten sie darauf, jeder Mieteinheit mindestens einen Balkon, eine Loggia oder eine Dachterrasse zuzuordnen. Trotz des engen Kostenrahmens versuchten Lüling Rau Architekten, die Wohnungen so hochwertig wie möglich auszustatten. So finden sich in vielen Wohnungen beispielsweise in die Wandkonstruktion eingebaute Doppelschiebetüren zwischen Wohnraum und Küche oder Handtuchheizkörper in den Bädern.

Auch die Hauseingänge erfuhren eine Aufwertung: Während sich ursprünglich an einigen Stellen zwei Treppenhäuser einen gemeinsamen Hauseingang teilen mussten, besitzt nun jedes einen eigenen Zugang zur Straße und zum Hof. Ziel war es, von der Eingangstür aus möglichst direkte Blickbezüge sowohl zur Treppe als auch zur Hoftür zu schaffen. Das Erdgeschoss bietet weiterhin Trocken-, Fahrrad- und Abstellräume für die Mieter; durch die Neuordnung ließen sich jedoch das Raumangebot optimieren und Fluranteile minimieren.

Als zentrales Thema für die äußere Gestaltung des Ensembles griffen die Planerinnen die vorhandene plastische Ausbildung des Wohnblocks auf und verstärkten diese stellenweise. Die dichte Abfolge von Vor- und Rücksprüngen, von Balkonen und Loggien, die tiefen Dachterrassenausschnitte an der Rigaer Straße sowie die räumlich zurückgesetzten, neuen Hauseingänge schaffen ein lebhaftes, abwechslungsreiches Fassadenbild. Das zurückhaltende Farbkonzept in Gelb-, Grau und Weißtönen ordnet sich der Form unter. Lediglich die rot, blau und grün gestrichenen Hauseingänge sowie der rote Anbau des Clubraums ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Die großformatig an die Blockecken gemalten Straßennamen sollen eine alte Tradition wiederaufleben lassen: Schon zu DDR-Zeiten nutzte man die Giebelseiten von Plattenbauten vielfach für dekorative Zwecke.

Technik: Neue Balkone an alten Platten

von Tanja Feil und Simon Böhm

Um die Attraktivität der Mieteinheiten zu steigern, widmeten Lüling Rau Architekten den Freisitzen besonderes Augenmerk. Sie strebten zum einen eine Erhöhung des Anteils an Balkonen und Terrassen an, zum anderen wollten sie bestehende Freisitze vergrößern. Einige der Wohnungen verfügten bereits über kleine Loggien. Um diese um etwa zwanzig Prozent nach außen zu verlängern, wurden unterhalb der vorhandenen Bodenplatten an den seitlichen Trennwänden stählerne Kragträger befestigt, die nun die verlängerten Balkonplatten tragen.

Der südliche Riegel entlang des Gedser Rings sollte dagegen gänzlich neue Balkone direkt über den Hauseingängen erhalten. Da die Fassade ohnehin bereits stark durch Vorsprünge und Loggien gegliedert war, entschieden sich die Planerinnen gegen komplett vorgestellte – und vergleichsweise leicht zu realisierende – Stahlbalkone, die als fremdes Element die Heterogenität des Ensembles noch verstärkt hätten. Stattdessen wählten sie eine einfache wie intelligente Kragkonstruktion aus Stahlbetonfertigteilen, die sich gut in die Gebäudeansicht einpasst und weitgehend in das etwa zehn Zentimeter starke, neue Wärmedämmverbundsystem aus Polystyrol-Hartschaum eingebunden wurde.

Jeder dieser Balkone besteht grundsätzlich aus drei Betonfertigteilen: einem Winkel aus Bodenplatte und vorderer Brüstung einerseits und zwei seitlichen, L-förmigen Elementen andererseits, die Seitenbrüstung und Stützpfeiler vereinen. Dabei steht der Pfeiler direkt vor der Außenwand, wodurch ein Bild auskragender Balkone erzeugt wird. Dank dieser zusammengesetzten Form aus Brüstungsplatte und Pfeiler konnten die seitlichen Elemente über die gesamte Gebäudehöhe gestapelt werden, so dass entlang der Fassade eine Art durchlaufende Stütze entstand; der schmale, nach oben zeigende Schaft am Rand der Fertigteile dient dabei jeweils als Auflager für das darüber befindliche Bauteil. Anschließend mussten die seitlichen Brüstungsbauteile lediglich an jeweils einer Stelle (am Pfeiler) mit Hilfe von eingemörtelten Bewehrungsstäben im Gebäudebestand verankert und somit gegen ein mögliches Kippen gesichert werden. Wie der Horizontalschnitt auf Seite 38 zeigt, wurden die neuen, seitlichen Fertigteile nicht mittig vor die tragfähigen Bestandsplatten, die senkrecht zur Längsachse des Baukörpers stehen, gesetzt. Beim Bohren wäre man sonst vermutlich auf die Bewehrung gestoßen. Die Rückverankerung musste daher im Bereich der vertikalen Plattenstöße beziehungsweise der Vergusstaschen des Altbaus erfolgen. War diese Distanz überbrückt, galt es, eine effektive Einklebetiefe der Bewehrung von etwa vierzig Zentimetern zu erreichen.

Die angewendete, so genannte Rebar-Befestigungstechnik, die eine statische Ertüchtigung des Bestandes gänzlich erübrigte, erfolgte mit Injektionsmörteln sowie eigens für dieses Objekt entwickelten Edelstahlverbindungen. Sobald die Seitenteile an der Fassade fest verankert waren, konnten die Boden-Brüstung-Winkelplatten auf die seitlichen, L-förmigen Elemente aufgelegt werden. Um Wärmebrücken zu vermeiden, ließen Lüling Rau Architekten die rund vier Zentimeter breite Fuge zwischen der ursprünglichen Bestandsfassade und den neuen Balkonelementen durchgehend mit Mineralwolledämmung der Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 füllen. Zur Lagesicherung der eingehängten Fertigteile schweißten die Monteure kleine Edelstahlbleche zwischen die vorderen und die seitlichen Brüstungen, die sie später vermörtelten beziehungsweise in das Wärmedämmverbundsystem integrierten. Auf diese Weise war es möglich, die Balkone komplett ohne Unterstellgeräte oder ähnliche Hilfsmittel anzubauen. Für zusätzliche Stabilität der gesamten Konstruktion sorgt schließlich die oberste, größere Platte in der Dachebene.Metamorphose, Do., 2008.05.15

15. Mai 2008 Tanja Feil

verknüpfte Bauwerke

Rückbau - Umbau Quartier C4 Ostseeviertel Parkseite

Ostmoderne relaunched

(SUBTITLE) Fassadensanierung an zwei Typenschulen in Berlin-Friedrichshain

Ob sie jemals als schön empfunden worden sind, die Typenschulen aus DDR-Produktion? Mittlerweile jedenfalls gelten sie in ihrer funktionalen und konstruktiven Klarheit als charaktervoll – und denkmalwert. Kein Grund also, sie mit Steildächern und bunten Fassaden zu verhübschen. Auch Huber Staudt Architekten haben einen alternativen Weg gefunden, zwei Schulen im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gestalterisch behutsam in unsere Zeit zu bringen.

Nicht weniger als 160 Abkömmlinge der Berliner Bernhard-Rose-Schule (ursprünglich Axel-Wedding-Oberschule) sind auf dem Gebiet der ehemaligen DDR anzutreffen, denn dieses Bauwerk war 1965 - 66 von Gerhard Hölke als Prototyp der „Typenreihe SK Berlin“ errichtet worden und steht deshalb unter Denkmalschutz. Einer der Abkömmlinge findet sich in unmittelbarer Nachbarschaft, die heutige Blumen-Grundschule, auch sie ein viergeschossiger, kubischer Baukörper mit vorgezogenem Treppenhaus.

Was sofort ins Auge fällt ist die Tatsache, dass man durchaus städtebauliche Überlegungen angestellt hatte: Während die Bernhard-Rose-Schule an der Singerstraße in die Straßenflucht tritt, wurde die Blumen-Schule an der Andreasstraße in den Hintergrund gerückt, um einen Spielgarten vor dem Haus zu gewinnen. Im Blockinnenraum stehen die zugehörigen Sporthallen am gemeinsamen Schulhof. Aus heutiger Sicht fragwürdig ist jedoch die Tatsache, dass die Ausrichtung der Typenbauten nach der Himmelsrichtung offenbar als nachrangig angesehen wurde, denn die Schulen stehen im rechten Winkel zueinander. Heute, da die Typenschulen durchweg Sanierungsbedarf haben, ist natürlich der Umgang mit der Sonneneinstrahlung Thema.

Günstige Kennwerte

Die Berliner Architekten Christian Huber und Joachim Staudt haben sich der beiden Schulen angenommen, um sie mit neuen Fassaden heutigen bauphysikalischen Erfordernissen anzupassen. Andernorts werden die Errungenschaften des industrialisierten Bauwesens der DDR mit einem Vollwärmeschutz verpackt und sind nach neuer Farbgebung in „freundlichen“ Farben nicht wiederzuerkennen. Manch intelligenteres Herangehen führt zu hervorragenden neuen Lösungen, bei denen jedoch die Identität der Bauten verloren geht (siehe Grundschule in Schulzendorf, Metamorphose 1/2008, S. 24). Huber Staudt spürten das Verlangen, der originären Architektur der Schulen zu ihrem Recht zu verhelfen. Was sie sich vornahmen, wird im Pressewesen „Relaunch“ genannt, die vorsichtige gestalterische Aktualisierung eines Objekts, das seine Charakteristik behalten und wiedererkennbar bleiben soll.

Ziel war auch, die Kennwerte der EnEV um vierzig Prozent zu unterschreiten, damit die zwei Millionen Euro teure Maßnahme aus verschiedenen Töpfen gefördert werden konnte. Wenig Kopfzerbrechen bereiteten die geschlossenen Giebelwände, die mit einem aufgebrachten Wärmedämmverbundsystem optimiert wurden. Dass eine der Giebelwände an die Kugelstoßanlage grenzt und Schüler manchmal auf dumme Ideen kommen, muss wohl als außerplanmäßige Belastung gesehen werden, für die das Bauteil nicht ausgelegt sein kann. Auch für die Kunst am Bau trugen die Architekten Sorge. Ein fast giebelgroßes, kreisförmiges Kunstwerk am Südgiebel der Blumen-Schule zeigt wie vor dem Umbau Ikarus – neuerdings jedoch als eingetieftes Putzrelief. Davor montiert: der Kosmonaut Juri Gagarin als restaurierte Metallbandfigur in der Manier von Leonardo da Vincis vitruvianischem Menschen im Maßkreis.

Haut und Vorhang

Als komplexeres Problem erwies sich die bautechnische Ertüchtigung der Treppenhäuser. Sollten die Betonfassadenplatten mit dem eingetieften Dekor, eine Art reziproke Diamantrustika, erhalten werden, kam man um eine Innendämmung mit Schaumglas nicht umhin. Die einfach verglasten Fenster mit ihren schlanken Stahlrahmen blieben an Ort und Stelle und sind durch einen zusätzlichen, innen angebrachten Flügel zu einer Art Kastenfenster ausgebaut.

Das Hauptaugenmerk aber galt natürlich den Längsfassaden. Die Brüstungen des Typenbaus bestehen aus Betonsandwichelementen mit Innendämmung. Erste Maßnahme war, die Elemente von unten anzubohren und für das Kondenswasser Abflussröhren einzubauen. Die alten Fenster sind durch neue Holzfenster in derselben Teilung von 1,20 Metern ersetzt und außen dunkel gestrichen. Auf die Fassadenplatten wurden – ebenfalls außen – eine 15 Zentimeter starke Mineralfaserdämmung und schwarzes Windpapier aufgebracht. Zehn Zentimeter vor dieser schwarzen Fläche „schwebt“ eine zusätzliche, elementierte Aluminiumfassade. Sie besteht aus eloxierten, rechteckigen Hohlprofilen von fünf verschiedenen Breiten und vier verschiedenen Farben in einer holzartigen Farbpalette, die abwechselnd in horizontalen, über die gesamte Gebäudelänge laufenden Streifen montiert sind. Jeweils ein Fassadenfeld von 4,24 Metern Länge wurde mit L-förmigen Schienen zu einem vorfabrizierten Element zusammengefasst und in die Unterkonstruktion aus Aluminiumwinkeln und U-Profilen eingehängt. Der Abstand zwischen den 20 bis 100 Millimeter breiten Streifen ist mit 2,5 Zentimetern so gewählt, dass Selbstreinigung gewährleistet ist, ein Besteigen der Fassade jedoch verhindert wird. Unerwünschte Graffiti oder Farbschmierereien lassen sich dank der Eloxalschicht mit Spezialreinigern entfernen, ohne dabei die Oberfläche zu verletzen. Größtes logistisches Problem war das Sortieren der Streifen nach Plan, größte Herausforderung am Bau die präzise Montage, denn schon die geringste Unregelmäßigkeit würde deutlich ins Auge fallen.

Im Bereich der Klassenzimmer sind die ursprünglich durchlaufenden Fensterbänder durch Fassadenelemente mit etwas breiteren Zwischenräumen und Durchblick unterbrochen. Die Elemente hängen immer dort, wo die Klassenzimmertrennwände auf die Fassade treffen, so dass sich die innere Gliederung des Gebäudes nach außen abbildet. Vor den Fenstern der rückwärtigen Seite laufen einzelne Streifen über die gesamte Fassadenlänge durch und machen den Flur ablesbar.

Durch die deutlich abgesetzte zweite Haut bleiben die ursprünglichen Gebäude wie hinter einem Vorhang erfahrbar und das Ziel, der vier Jahrzehnte alten Architektur Referenz zu erweisen, wurde erreicht.Metamorphose, Do., 2008.05.15

15. Mai 2008 Falk Jaeger

verknüpfte Bauwerke

Blumen-Grundschule und Bernhard-Rose-Schule, ökologische Fassadensanierung

Neugestaltung Fassade Bernhard-Rose-Schule