Editorial

Jetzt also Glas. Bereits das letzte Heft war einem Material gewidmet, doch der Zugang ist diesmal ein völlig anderer: konkreter, technischer, detaillierter. Die Entscheidung, welche Themen im Zuschnitt bearbeitet werden, wird von Herausgeber und Redaktion gemeinsam mit dem Editorialboard anhand einer Reihe von Kriterien getroffen. Wichtig ist dabei jedoch immer der Rhythmus der Hefte in ihrer Abfolge. Die Leserschaft des Zuschnitts ist breit gestreut: Von Architektinnen über Politiker und Studierende bis hin zu vielen allgemein am Holz Interessierten reicht die Liste der Abonnenten.

Dem wollen wir gerecht werden, indem sich diese Bandbreite in der Themenauswahl widerspiegelt. Aber auch die inhaltliche Aufarbeitung innerhalb der einzelnen Hefte zielt darauf ab, einen möglichst breiten Zugang zu finden und von architektonischen und technischen bis hin zu kulturellen Beiträgen eine trotz der geringen Seitenanzahl umfassende Sichtweise anzubieten.

Am Beispiel dieses Zuschnitts heißt das: Die Verbindung von Holz und Glas ist mehr als ein (Holz)Fenster in der (Holz)Fassade. Da geht es zunächst um das Wesen dieser ungleichen Materialien. Dann um ihr Verhältnis zueinander, die Art ihrer Begegnung.

An diesem Punkt taucht die Frage der »Fügung« auf. Wie treffen Holz und Glas technisch betrachtet aufeinander und was bedeutet das z.B. für ein Gebäude? Gerade auf diesem Gebiet gibt es derzeit viel Innovatives: Durch neue Verbindungstechniken können die statischen Eigenschaften von Glas genutzt werden, was enorme konstruktive und gestalterische Auswirkungen hat. So entwickelt sich das Heft entlang eines Inhaltsbogens und das Ergebnis ist ein weiterer, hoffentlich interessanter und abwechslungsreicher Zuschnitt.

Eva Guttmann

Inhalt

Zum Thema

Editorial | Eva Guttmann

Nächste Brennstufe | Georg Binder

Im übertragenen Sinn – Zu Holz. Zu Glas | Roland Jörg

Themenschwerpunkt

Juppenwerkstatt Riefensberg – Von steifem Leinen und weichem Balkenwerk | Robert Fabach

Ring House – Holz und Glas zum Wochenende | Eva Guttmann

Im Detail

Ärztezentrum Matrei – Ansichten und Durchblicke | Karin Tschavgova

Sunken House – Schmuckkästchen in Schwarz | Karin Triendl

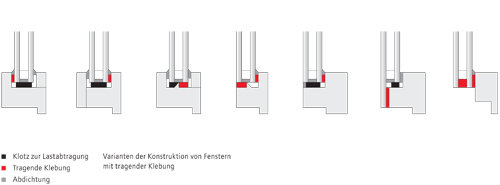

Kleben statt klotzen | Eva Guttmann

Gute Fügung | Wolfgang Pöschl

Nach außen offen – Christian Walch im Porträt | Eva Guttmann

Fenstergeschichten vom Lichtschimmer | Walter Zschokke

Holzbaupreise 2007/2008

Im übertragenen Sinn Zu Holz. Zu Glas.

Holz und Glas lassen sich nicht so einfach versprachlichen. Denn Holz und Glas bieten in ihrem baulichen Zusammenspiel den Menschen seit Jahrhunderten eine Qualität, die vielschichtig darauf ausgerichtet ist, die Sinne atmen und leben zu lassen und einen intensiven Raum-Körper-Dialog zu ermöglichen. Wie stark die körperliche Affinität beider Materialien reichen kann, lassen Sprachbilder und Redewendungen erahnen, die in unserem Sprachschatz verankert sind: auf der einen Seite das Holzauge, das wachsam sein soll, oder auch das Holzbein, das schmerzt, wenn’s Regen gibt... Andererseits: wer am Abend zu tief ins Glas schaut, hat am nächsten Morgen möglicherweise einen glasigen Blick. Kann sein, dass auch seine Bewegungen noch etwas hölzern wirken.

Das Glasauge wiederum, als mimetisches Objekt, ist eine Ausnahme (so wie auch künstlerisch-dekorative Glasgebilde). Denn Glas verweist in seinem wohl häufigsten Gebrauch als transparentes Material gewöhnlich auf sich selbst und versucht nichts vorzutäuschen, viel unmittelbarer jedenfalls als Holz, das meist erst in seiner Anwendung, in seiner Funktion einen Namen bekommt, der über das Material hinausweist. Holz an sich ist als Werkstoff ein Massebegriff, aus dem sich die vielfältigsten individuellen Dinge und Dinggruppen bilden lassen.

Erst wenn wir Holz als Rahmen begreifen, wird das Glas zum Bild, erst wenn wir Holz als Sockel begreifen, wird das Glas zur Vitrine. Glas und Auge sind unzertrennliche Partner, ob einerseits als Brillen- oder Fernglas oder andererseits als (Fenster)Blickmedium und (Tages)Lichtquelle in Räumen. Gewöhnlich tut Glas so, als wäre es nicht da. Dennoch ist die Haut nicht so dünn, wie sie scheint. Denn Glas ist auch Oberfläche, dicht, verändernd, verzerrend, oft überzogen mit einer Glasur aus Lichtbrechungen und Spiegelungen. Glas ist immer auch ein Filter, der sich vor die Augen legt, in den meisten Fällen ein Grüngraufilter, schon so gewohnt, dass er von den meisten gar nicht mehr wahrgenommen wird. Die Filtereigenschaften reichen jedoch noch viel weiter und umfassen alle Sinnesebenen: Es filtert das Riechen, das Hören und das Tasten. Nur auf unser Temperaturempfinden nimmt es zusätzlich Einfluss, das weiß jeder, der im Glashaus sitzt.

Glas weist ausschließlich eine augenscheinliche Transparenz auf, ansonsten schottet es vom Lebensumfeld mehr ab, als das Holz mit seinen zellularen Eigenschaften je zulassen würde.

Glas lässt sich nicht austauschen – das mag nun widersprüchlich klingen. Als Scheibe ja, aber als Material steht es für sich. Da ist Holz weit stärkeren Surrogatkräften ausgesetzt, die der umfassend sinnlichen Qualität dieses Werkstoffs unverschämt zusetzen. An der Oberfläche unserer visuellen Kultur – oder besser Unkultur – bleiben billige, aber keinesfalls günstige Holzimitate für ein abwaschbares, glattes und keimfreies richtiges Leben im falschen. Dort, wo von naturidenten Effekten die Rede ist, geht uns mit Sicherheit ein Stück eigener Natur verloren. Kaum jemand wird auf die Idee kommen, mit Glasimitaten seinen Lebensbereich aufzumöbeln. Und wenn, dann bleibt es immer noch als Begriff Glas im Sprachgebrauch, sei es als Plexi- oder Acrylglas. Warum das bei Holz anders ist, mag in dem Umstand liegen, dass seine Verarbeitung ein hohes handwerkliches und bautechnisches Niveau erfordert – vom Schlägern und Lagern bis zur Endfertigung.

Auch wenn das Arbeiten mit Glas ein ebenso komplexer Wissensbereich ist, in vielleicht etwas romantisch verklärter Sichtweise ist es jedenfalls der artifiziellere Werkstoff. Wer mit Holz arbeitet oder lebt, lässt sich auf einen Prozess ein, in dem das Knacken im Gebälk ebenso dazugehört wie gewisse Alterungsprozesse und augenscheinliche Veränderungen der Farbigkeit und Oberflächenstruktur. Glas dagegen verändert sich langsamer und fast unmerklich. Je mehr Wissen jedenfalls über Holz verloren geht, umso geringer wird die Bereitschaft sein, sich darauf einzulassen. Am Ende des Lebens werden es dann aber doch die meisten armen Seelen wieder tun.

Holz als Werkstoff erfordert einen professionellen Umgang, der bei Glas als selbstverständlich gegeben scheint. So kann man verstehen, dass Glas weitgehend vom Image der Bretterbuden und Bastelstuben verschont bleibt.

Glas ist prägnanter, präziser und in seinem Anwendungsspektrum schärfer und klarer definiert. Holz dagegen lässt ungleich mehr zu – allerdings auch Fehler und Ungenauigkeiten. Glas ist durch nichts zu ersetzen. Holz ist durch alles zu ersetzen. Doch diese etwas verkürzte Regel kann auch umgekehrt gelesen werden: Alles kann durch Holz ersetzt werden. Mit Ausnahme von Glas.

Bei dem Versuch, beide Materialien in einen Zusammenhang zu bringen, kann ein nostalgischer Rückblick in die Mitte des vorigen Jahrhunderts ein weiterer Ansatzpunkt sein. Eine in unserem kollektiven Erinnerungsfeld nachhaltig verankerte Holz-Glas-Kombination war wohl jener Radiokasten aus Holz (und später aus in Holzoptik gehaltenem Kunststoff) mit dem magischen grünlichen Glasauge und dem beschrifteten Glas, auf dem die Stationen der großen weiten Welt wie Beromünster, Brno und Luxembourg zu finden waren. Doch das war erst ein bescheidener Anfang. Den nächsten Schritt machte die Welt via Fernsehen direkt in die Nierentischwohnzimmerstuben, der Holzkasten war größer und hatte eine gläserne Mattscheibe, ein magisches Glasauge in seiner Gesamtheit. Der Fernsehapparat trat seinen Siegeszug an als ein Blickmedium, das auf den grundlegenden Eigenschaften von Holz und Glas aufgebaut war. Ein Medium, dessen Holzgehäuse gewissermaßen dem Fensterrahmen entsprach, und ein Medium, dessen Glas den Lichteinfall in den Raum steuerte. Damit wurden Holz und Glas in ihren häuslichen Anwendungsfeldern wieder einem ursprünglichen Zweck zugeführt. Im übertragenen Sinn.zuschnitt, Sa., 2008.04.12

12. April 2008 Roland Jörg

Juppenwerkstatt Riefensberg

(SUBTITLE) Von steifem Leinen und weichem Balkenwerk

Eine der vielen Geschichten, die immer wieder aus der Symbiose von aufmerksamer Architektur, engagiertem Handwerk und beherzten Kleinstgemeinden entstehen und die in Vorarlberg irgendwie stets gut ausgehen.

Eine der vielen Geschichten, die immer wieder aus der Symbiose von aufmerksamer Architektur, engagiertem Handwerk und beherzten Kleinstgemeinden entstehen und die in Vorarlberg irgendwie stets gut ausgehen.

Alles begann damit, dass Manfred Fitz aus Egg, der letzte Trachtenfärber im Bregenzerwald, altersbedingt seinen Betrieb schloss. Der Fortbestand der traditionsreichen Leinenjuppe, der schwarz gefärbten und hundertfach gefältelten Tracht der Bregenzerwälderinnen war in Gefahr. Die Gemeinde Riefensberg zeigte sich mit Unterstützung des Landes bereit, im Wirtschaftsteil des alten Gasthofs »Krone« eine neue Trachtenfärberei einzurichten, die für den anhaltenden Bedarf an Juppen die Stoffe liefern und Besuchern einen Einblick in den Herstellungsprozess geben sollte.

Der Bregenzer Architekt Gerhard Gruber, der seit Jahren mit großer Sorgfalt, in enger Verbundenheit mit dem Kulturraum und mit dem Wissen um das Potenzial der Bauten, um ihre Bedeutung und Integrität plant, wurde mit der Adaptierung des Wirtschaftstrakts beauftragt.

Im Untergeschoss des Gebäudes entstand die Färberei. Der ursprünglichen Raumaufteilung Rinderstall, Pferdestall und Heustock folgend, sind hier die drei wesentlichen Arbeitsbereiche Appreturküche (schwarz färben und stärken mit Leim), Glästraum (Glänzen) und Fältelraum (Plissieren*) untergebracht. Für den Umbau wurden die alten Raumkonturen nicht verändert, lediglich einige Öffnungen versetzt oder neu geschnitten.

Ein klassisches Paradox der Baukunst

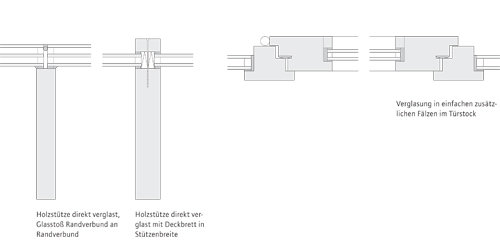

Die Geschlossenheit von holzverkleidetem Speicher- und Wirtschaftsgebäude ist eine der morphologischen Grundkonstanten vieler bäuerlicher Traditionslandschaften. Die Neunutzung der Tenne eines Bregenzerwälderhauses als Schauwerkstatt und Präsentationsraum für ein Trachtenfärbemuseum verlangt aber nach Licht und Öffnung. Beim unbefriedigenden Versuch, in den geschlossenen Baukörper des Tennengebäudes Fensteröffnungen einzuschneiden, entstand die Idee, die gesamte Giebelseite in eine homogene Glasfront zu verwandeln. Große Strukturglastafeln in esg-Qualität im Format von 200 x 76 cm wurden schließlich als zartes Glaskleid über die kräftigen Versalien historischer Zimmermannskunst gespannt. Eine wohlgesetzte Hausbeschriftung führt diese grafisch lineare Anmutung logisch weiter.

Von der Geschlossenheit zur Homogenität

Ursprünglich war die Verwendung stransparenter Kunststoffplatten geplant gewesen, schließlich wurde aber eine Glaskonstruktion realisiert. Möglich war dies durch die Zusammenarbeit mit dem Glas- und Metallbauer Rudolf Meier aus Bezau. Im Wissen um seine Kompetenz vertraute man ihm die Details der Ausführung an. Das Resultat war ein Glashalterungssystem, das horizontal geschuppt ist und dessen senkrechte Fugen mit Silikon abgedichtet sind.

Inhalt und Gehäuse

Aus Gründen der Ökonomie in Bau und Betrieb entschied man sich dafür, den Gesamtraum nicht zu temperieren und die Juppenwerkstatt saisonal zu betreiben. Dies erleichterte den Umgang mit dem Bestand und führte zu einer synchronen Präsentation von Inhalt und Gehäuse. Die neu gewonnene Lichtfülle zeigt die herbe Schönheit des Bestands. Alt und Neu treten als Gebrauchsarchitektur auf und thematisieren zugleich Handwerk und Konstruktion. Die Dachuntersicht im Streiflicht lässt sich als handwerkliche Arbeit, aber auch als ästhetische Struktur lesen. Ähnlich verhält es sich mit dem unbehandelten, meist sägerauen Tannenholz der Möbel und Einbauten.

Die Nähstube

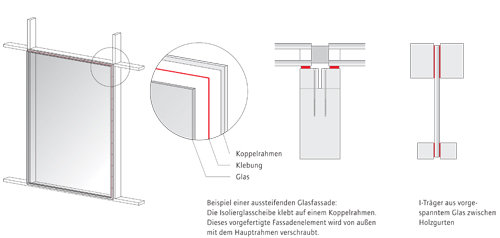

Dem Anliegen des Trachtenverbands nach einem ganzjährig nutzbaren Platz für Nähkurse entsprach der Architekt mit einem frei eingestellten, wärmegedämmten und abgeschlossenen »Raum im Raum«. Großzügige, mit Edelstahlhaltern geklemmte Isolier-Verglasungen an den Längsseiten machen ihn selbst zur Vitrine für die Schaustücke im Inneren.

Diese eingestellte warme Stube übernimmt auch für die Fassade eine wichtige Funktion. Decke und Boden steifen über massive, aber diskrete Stahlflansche die Holzkonstruktion der Giebelwand so aus, dass die daran befestigte Glasfassade nur minimalen Verformungen ausgesetzt ist, denn selbst die massiven Querschnitte der historischen Zimmermannskonstruktion waren insgesamt für den Glasbau zu weich. Rudolf Meier bestand sogar auf einem geprüften Nachweis der maximalen Durchbiegung für die neue Konstruktion.

Nach dem Wesen seines Projekts gefragt, meint Gerhard Gruber, die Juppenwerkstatt entspräche dem Versuch, der Musealisierung der wertvollen Bregenzerwälder Tracht, dem Dickicht und dem Staub von Jahrzehnten entgegenzuwirken und den Dialog zwischen Tradition und Fortschritt in Gang zu halten.zuschnitt, Sa., 2008.04.12

* Die in Riefensberg aufgestellte Plissiermaschine wurde von einem Bregenzerwälder Schlosser in jahrelanger Handarbeit gebaut, nachdem er eine auf der Pariser Weltausstellung 1889 ausgestellte Maschine detailgetreu abgezeichnet hatte, und ersetzt seither das sonst sehr aufwändige »Fälteln« von Hand.

12. April 2008 Robert Fabach

verknüpfte Bauwerke

Juppenwerkstatt

Ansichten und Durchblicke

Es gibt sie auch unter den Architekten: die Grübler und die Macher. Letztere halten sich nicht lange mit Grundsätzen auf, sondern denken pragmatisch und zielgerichtet. Form folgt der Funktion und die Anmutung eines Bauwerks eher einem gewünschten Bild als einer intellektuellen Haltung. Gerhard Mitterberger zähle ich zu dieser Gruppe. Seine Architektur scheint in direktem Bezug zu seiner Heimat Osttirol zu stehen. Die schroffe Natur der Berge, das raue Klima und die Kargheit der älplerischen Sprache haben nicht nur den Menschen geprägt, sondern beeinflussen auch seine Bauten. Sie sind was sie sind (und zeigen): geradlinig, kantig und robust, nie geschwätzig, aber auch nie ausdrucksschwach.

In Matrei hat der Architekt einen Bauauftrag abgewickelt, der ganz nach seinem Geschmack gewesen sein muss: eine klar umrissene Aufgabe, widrige Umstände. Einem Landarzt folgen seine Kinder in der Berufswahl. Der Sohn wird Physiotherapeut, eine Tochter Zahnärztin, die zweite Allgemeinmedizinerin, ihr Mann ist Internist. Gemeinsam beschließen sie, die in den 1970ern an das traditionelle ländliche Wohnhaus angebaute Praxis des Vaters zu einem medizinischen Zentrum mit vier Praxen auszubauen. Bedingung ist, dass die Bautätigkeit die Ordination des Vaters nicht langfristig stoppen darf.

Das Konzept des Architekten beruhte darin, den Bestand im Erdgeschoss auf drei Seiten und im Untergeschoss, dessen talseitiger Gebäudeabschluss aufgrund der Hangneigung schon über Terrain liegt, zweiseitig zu umbauen. Auf das dadurch erweiterte Eingangsgeschoss wird die neue Wohnung für den Sohn als leichter Holzständerbau aufgesetzt, bündig mit der neuen Straßenfront.

Was früher außen lag, wird jetzt zum Kern, in dem der Betrieb weiterläuft. Die Erweiterung lässt ein Volumen entstehen, das größer ist als das Tirolerhaus daneben. Der Architekt hat keine Bedenken, den Zubau bis unters flach geneigte Dach des Wohnhauses abstandslos anzuschließen. Er assoziiert ihn mit einem riesigen Stein, der an dieser Stelle fallengelassen wurde, mit einem Felsbrocken, der hier zur Ruhe kam.

Dementsprechend bildet Gerhard Mitterberger die Fassaden des Anbaus aus – der Eindruck einer homogenen Oberfläche soll erzeugt werden. Die geschossweise differenziert ausgebildeten Außenwände – unten Beton, darüber die leichte Riegelwandkonstruktion des Ständerbaus – werden mit großformatigen Laminatplatten verkleidet, die in Farbe und Oberflächenstruktur einer mit Holz geschalten Betonwand entsprechen.

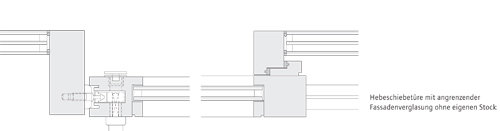

Fensteröffnungen nimmt man meist als Fassadeneinschnitte wahr, weil Rahmen und Flügel zurückgesetzt sind. Dies hätte jedoch die glatte Oberfläche der Fassade und somit deren körperhafte Wirkung beeinträchtigt. Der Architekt setzt daher die Verglasungen so, dass sie – aus einiger Distanz betrachtet – in einer Ebene mit den witterungsbeständigen Platten zu liegen scheinen. Wie bei vorangegangenen Bauten, etwa dem Gemeindezentrum in St. Nikolai im Sausal (Steiermark), sieht er Fensterbänder und Oberlichten vor, die weitgehend aus Fixverglasungen bestehen, in die Rahmen mit Lüftungsflügeln eingeschnitten sind. Die fixen Gläser werden ausnahmslos ohne Rahmen in den Falz eines Anschlagholzes geklebt, obwohl sie an der Außenseite der Fassade liegen. Den Witterungsschutz stellt Mitterberger her, indem die Fassadenplatten über den oberen Glasanschluss reichen. Am unteren Fensterabschluss zieht er wiederum die äußere der beiden Scheiben der Isolierverglasung über das Anschlagholz und die Schnittkante der nächsttieferen Fassadenplatte. Gläser und Platten sind dergestalt von oben nach unten geschuppt und schützen die jeweiligen Anschlussstellen.

Sämtliche Details scheinen technisch ausgereift, sind jedoch wie immer bei Gerhard Mitterberger einfach und unprätentiös. Das gilt in der Regel auch für die Materialien, die der Architekt bevorzugt verwendet: unveredelte Industrieprodukte, robust, manchmal rau bis derb. Mitterberger mag Überinszenierungen nicht und er erreicht auch mit weniger mehr.zuschnitt, Sa., 2008.04.12

12. April 2008 Karin Tschavgova

verknüpfte Bauwerke

MAZ Matreier Ärztezentrum

31. 1969