Editorial

Auf die Hilfe von Schutzengeln vertrauen (erstaunlich) viele Menschen, wie verschiedene Befragungen von Meinungsforschungsinstituten belegen. Eine rationale Erklärung für deren Existenz gibt es nicht. Doch der Gedanke, dass Wesen oder Kräfte existieren, die einen beschützen, hat wohl etwas Tröstliches – warum trotz aller Rationalität der Schutzengelglaube standhält.

Der Begriff «Engel» kommt vom griechischen «ànghelos» und bedeutet «Bote». In Schriften vieler Religionen, vor allem der monotheistischen, werden Engel unterschiedlich beschrieben. Eines soll ihnen gemeinsam sein: Sie sind den Menschen in Wissen, Weisheit und Macht weit überlegen. Aus diesem Grund bestaunten die Laien den Blitzableiter wohl zuerst als Wunder und dessen Funktionsweise als Schutzengel. Der zweite Fachartikel in diesem Heft beschreibt, wie Benjamin Franklin vor mehr als 250 Jahren zeigte, dass Blitze elektrischer und nicht religiöser Natur sind, und wie er daraufhin Blitze einfi ng und sie in den Boden ableitete. Ein reizvolles Experiment, waren doch Gewitter Mitte des 18. Jahrhunderts eine permanente Gefahr vor allem für Kirchtürme und Pulvermagazine. Nach heftigen Diskussionen über die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf das Naturphänomen wurde das prinzipielle Funktionieren eines Blitzableiters akzeptiert. Offen blieb die Frage nach der besten Ausführung. Noch heute dauern diese Streitigkeiten über die «magischen Metallstangen» an. Die Kernaufgabe der Schutzengel, sofern man von einer solchen überhaupt sprechen kann, ist der Schutz. In diesem Sinne könnten letztlich auch Schutzbauten für archäologische Fundstellen, Absturzsicherungen, Lawinenverbauungen oder Baugesetze und Normen als Schutzengel angesehen werden. In der Regel aber werden Figuren, Statuen oder Fresken Schutzengelfunktionen zugeordnet. Im Tunnelbau bewahrt die heilige St. Barbara die Mineure vor Unheil. Auch die Grossplastik der verstorbenen Künstlerin Niki de Saint Phalle wirkt als Schutzengel. In der Haupthalle des Hauptbahnhofs Zürich von der Decke hängend, beschützt sie seit zehn Jahren die Reisenden. Im ersten Fachartikel wird dieser Schutzengel auf ganz rationale Weise betrachtet, seine Aufhängekonstruktion, die ihn zum Schweben bringt, beschrieben und sein Inneres aufgedeckt – was nach wie vor aber ungeklärt bleibt, ist der tatsächliche Schutzeffekt der Grossplastik ...

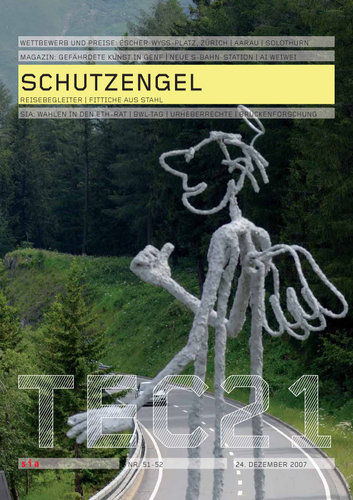

Ob der um Mitfahrt bittende Schutzengel an der Gotthardstrasse (siehe Titelbild) in Hospental bereits einmal einen Reisenden begleiten und beschützen konnte, bleibt unseren rationalen Vorstellungen ebenfalls vorenthalten. Das Kunstwerk soll gemäss Plastiker Yvan Pestalozzi daran erinnern, dass es für alle einen Schutzengel gibt. Die Menschen müssten nur lernen, ihn zu rufen, und daran glauben, dass Wunder auch in Form von Schutzengeln am Strassenrand stehen.

Mit diesen Gedanken des Künstlers wünscht die Redaktion der gesamten Leserschaft besinnliche Weihnachtstage – möge die heiter-ironisierende Verspieltheit im Schaffen Yvan Pestalozzis und der spielerische Umgang mit Fachwissen in den beiden Fachartikeln Sie während der kommenden, hoffentlich erholsamen Tage erfreuen. Clementine van Rooden

Inhalt

WETTBEWERBE

Neugestaltung Escher-Wyss-Platz, Zürich | Baupreis der Stadt Aarau | Ausgewählte Bauten im Kanton Solothurn |

MAGAZIN

Gefährdete Kunst in Genf | Neue S-Bahn-Station Luzern Verkehrshaus | Illegale Bauten von Ai Weiwei | Bauökologische Begleitung ist erfolgreich | Donald Judd: räumliche Erfahrung | Feuerwehrgebäude auf Erdbebenlagern

REISEBEGLEITER

Clementine van Rooden | Die Grossplastik von Niki de Saint Phalle in der Haupthalle des Bahnhofs Zürich wirkt als Schutzengel der Reisenden. Damit sie ihre Aufgabe weiterhin erfüllen kann, wurde das Langzeitverhalten ihrer Aufhängung geprüft und dafür die bis anhin unbekannte Innenkonstruktion aufgedeckt.

FITTICHE AUS STAHL

Christian Kammann | Seit mehr als 250 Jahren schützen Blitzableiter Gebäude vor einem Einschlag. Noch heute arbeiten Spezialisten an der Entwicklung des idealen Blitzschutzes, über dessen Wirksamkeit weiterhin gestritten wird.

SIA

Wahlen in den ETH-Rat | Vierter BWL-Tag | Urheberrechte | Brückenforschung | Messe-Rückblick

PRODUKTE

IMPRESSUM

VERANSTALTUNGEN

Reisebegleiter

Seit 1997 hängt die Grossplastik von Niki de Saint Phalle im Zürcher Hauptbahnhof und macht als Schutzengel ununterbrochen seine Arbeit. Am Dach der grossen Bahnhofshalle aufgehängt, begegnen ihm täglich tausende Reisende. Der schwebende, farbige Engel soll sie für einen kurzen Moment auf ihrem Weg begleiten und sinnbildlich beschützen.

Dampf und Rauch ausstossende Lokomotiven verkehrten ursprünglich in der zentralen Halle des Zürcher Hauptbahnhofs, die im Jahre 1871 vom Architekten Friedrich Wanner erbaut wurde. Der Neurenaissancebau aus Sandstein nahm nur sechs Gleise auf, dennoch war der Verkehr im Sackbahnhof bereits dazumal beträchtlich. Um die Sichtverhältnisse infolge der erheblichen Verqualmung in der halboffenen Bahnhofshalle nicht zu trüben, musste die von Eisenfachwerkträgern überspannte Halle in grosszügigen Abmessungen gebaut werden. Gerade wegen ihrer Höhe von 24 m und ihrer enormen Grundrissabmessungen von 130 m Länge auf 43 m Breite erweckt die Haupthalle noch heute einen monumentalen Raumeindruck. Mit den Gleisanpassungen und den Erweiterungsbauten bis in die 1930er-Jahre verlor die Haupthalle sukzessive ihre ursprüngliche Funktion als Passagiereinstiegsplattform und als Abfertigungshalle des Bahnbetriebs. Die Züge fuhren ab 1933 in die vorgebaute Gleishalle ein. Zu deren Perrons gelangten die Reisenden über die schlichte Querhalle, an deren Dach gegenwärtig die Hauptanzeigetafel hängt. Noch heute wird ein Grossteil des Zugbetriebs in dieser Weise geregelt. Die grosszügige Haupthalle indes wurde ab den 1930er-Jahren allmählich komplett verbaut und für allerlei Büroräumlichkeiten und Innenbauten unterschiedlichster Nutzung (Gepäckaufgabe, Velounterstand, Kiosk, Kino) gebraucht. Die Grosszügigkeit des Raumes ging während dieser stetig voranschreitenden Umnutzung verloren, die Reisenden sahen sich in der Haupthalle mit einem Konglomerat von provisorischen Einbauten konfrontiert.

Befreit von all diesen nachträglich eingebauten und beengenden Gebäuden wurde die Haupthalle erst im Jahre 1996, als der neue Nordosttrakt erstellt wurde – zur gleichen Zeit erhielt die Perron- bzw. Gleishalle auf beiden Seiten schräge, sich gegen die Stadt öffnende Dächer auf schiefen Betonstützen. Die Innenbauten in der Hauthalle wichen wieder der Weite des Raumes, brachten die Steinwände mit ihren Arkaden und Bogenfenstern erneut ans Licht und sorgten regelrecht für ein Aufschnaufen bei Mensch und Halle.

Kunstobjekt als technische Herausforderung

Der wiedergewonnene Raum bot Platz für Blickfänge und Kunstobjekte. Bereits 1992 war der westliche Hallenabschluss mit einem Kunstwerk von Mario Merz bestückt worden, das man allerdings der intensiven Möblierung der Halle wegen kaum wahrnahm. Neben dem «philosophischen Ei» mit seiner rot leuchtenden Neonspirale, den Tierkörpern aus Airex- Schaumstoff mit Polyesterüberzug und den Neonzahlen (Fibonacci-Zahlen) sollte auch am gegenüberliegenden Ende der Halle ein Kunstobjekt seinen Platz fi nden. Mit der Idee der im Jahr 2002 verstorbenen Künstlerin Niki de Saint Phalle, einen Schutzengel in der Halle schweben zu lassen, fand man das gesuchte Gegenstück. «Geballte, farbige Nichttechnik als Wohltat neben all der Technik der Bahn», meint Jürg Widmer, zuständiger Bauingenieur des SBB-Ingenieurbaus, noch heute begeistert, obwohl ihn die Erfahrung eines anderen hätte belehren und die Begeisterung für dieses Kunstobjekt hätte trüben können.Bestellt vom Sponsor Securitas AG (anlässlich des 90-Jahre-Firmenjubiläums), schickte die Künstlerin das in Zürich mit Neugier und Spannung erwartete Objekt nach monatelanger Arbeit auf den Weg in die Schweiz. Wegen seiner Druckempfi ndlichkeit kam der vorfabrizierte Schutzengel in einer überdimensionalen Holzkiste verpackt und an einem Gerüst hängend aus Kalifornien: per Schiff über den Panamakanal via Rotterdam den Rhein hinauf nach Basel und schliesslich mit einem Tiefl ader nach Zürich. Als die in Niki de Saint Phalles Arbeit so typische Nana-Figur ausgepackt war, sahen sich die Spezialisten tatsächlich mit einem grosszügigen, farbigen Kunstwerk konfrontiert. Es würde sie zusammen mit der erforderlichen Aufhängetechnik über Jahre beschäftigen und herausfordern – noch heute! Insgesamt ist die Figur, die es an die Fachwerkdecke der Bahnhofhaupthalle aufzuhängen galt, 1.5 t schwer und 11 m hoch. Während dreier Nächte wurde die Zeit zwischen ein Uhr morgens bis fünf Uhr in der Früh genutzt, den Engel zusammenzusetzen und an der bestehenden Dachkonstruktion zu montieren (siehe Kasten). Ausserhalb dieser wenigen Nachtstunden versteckte sich der Schutzengel hinter einem vor neugierigen Blicken schützenden Vorhang. Erst an der Vernissage am Abend des 14. Novembers 1997, als Abschluss des Jubiläums «150 Jahre Schweizer Bahnen», wurde die schwebende Grossplastik enthüllt. Unter musikalischer Begleitung und feierlichen Reden von Benedikt Weibel und Niki de Saint Phalle trat der Schutzengel der Reisenden seinen Dienst an.

Hängekonstruktion bringt Engel zum Schweben

Mehr als 300 000 Passagiere benutzen heute täglich den Zürcher Hauptbahnhof. Bis 2020 werden es voraussichtlich jeden Tag über eine halbe Million Passagiere und Passanten sein. Alle diese Reisenden werden seit nunmehr zehn Jahren – meist unbemerkt – vom «ange protecteur » begleitet. Damit dieser über den Köpfen der Reisenden nicht unangenehm auffallen und zum Racheengel würde, haben die Ingenieure alle Sicherheitsvorkehrungen der Aufhängung geprüft. Zur Sorgfaltspfl icht gehörte auch die Überprüfung aller bereits bestehenden und durch die neu hinzugefügte Last betroffenen Bauteile des Hallendachs. Dessen Tragfähigkeit musste infolge der zusätzlichen Belastung und der Umnutzung neu beurteilt werden. Zudem sollte ein Nutzungskonzept für verschiedene Standorte der Kunstfi gur sowie für die Lasten aus übriger Nutzung der Halle erstellt werden. WKP Bauingenieure AG in Zürichwurde mit der Nachrechnung, einer intensiven Inspektion und der zukünftigen Überwachung der Dachkonstruktion betraut. Diese erwies sich dabei nach der damals gültigen SIA-Norm und mit der zusätzlichen Belastung als voll tragfähig. Sie hielt den neuen Anforderungen an die Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit stand. Die gar vorhandenen Tragreserven konnten für Nutzlasten verwendet werden. Für die Befestigung des Engels waren darum keine Verstärkungsmassnahmen an den alten Fachwerkträgern erforderlich. Die Lasten des Engels mussten jedoch ausdrücklich über die Fachwerkknoten in das Dachtragwerk eingeleitet werden. An den möglichen Aufhängepunkten wurden 18 Nutzlastanker mit Lastmessdosen angebracht, die je 800 kg Anhängelast übernehmen können. Noch heute hängt der Schutzengel an vier harfenförmig angeordneten Stahlseilen vorerst an einem Verteilbalken und dieser wiederum an zwei Seilen an je einem solchen Lastanker. Dieses System erlaubt es, den Engel nicht nur an einem Hängeort zu belassen, sondern an mehreren Orten in der Halle aufzuhängen.

Der für die Sicherheit der Passanten unter der Kunstfi gur verantwortliche Bauingenieur war sich der exponierten Lage, des Gefährdungspotenzials und der dynamischen Eigenheiten dieses Objektes bewusst – ebenfalls seiner Grenzen bezüglich Ausbildung und Erfahrung. Deshalb wurde für die dauernde Überwachung eine Fachperson aus der Seilbahntechnik gesucht und mit Stefan Barandun der Bündner Ingenieurfi rma Barandun-Tech GmbH, auch gefunden. Barandun wies darauf hin, dass aus sicherheitstechnischen Gründen dieselben Normen wie in der Seilbahntechnik angewendet werden sollten. Er ordnete an, die Seile in regelmässigen Abständen von mindestens fünf Jahren mit einem Zugversuch im Herstellerwerk auf ihre Festigkeit zu prüfen und wenn nötig zu ersetzen. Ausserdem wurden vergrösserte Seilköpfe nötig, denn die Krafteinleitung in die bestehenden, fi ligranen Ösen erfolgte nicht in Seilrichtung, sondern verursachte neben Normalkräften auch Momente, die die Laschen verformten. Aus diesem Grund entwickelte Barandun ein kardanisches (allseitig drehbares) Gelenk, sodass die Krafteinleitung über die Laschen in Seilrichtung erfolgte. Eine unerwünschte Momentenbeanspruchung konnte so verhindert werden. Zwei weitere Ösen bei den Pobacken der Figur waren für weitere vier Seile vorgesehen. Diese konnten jedoch nicht verwendet werden, da die Schräglage des Engels sonst nicht dem Wunsch von Niki de Saint Phalle entsprochen hätte

Rekonstruktion des statischen Innenlebens

Die SBB-Ingenieure tragen nur die Verantwortung für die Hängekonstruktion. Diejenige für die Innenkonstruktion des Engels blieb nach der Übergabe des Geschenks weiterhin bei den amerikanischen Ingenieuren. Risse in der Haut und der Entschluss, dass der Engel auch nach der ursprünglich vorgesehenen Einsatzdauer von zehn Jahren seinen Dienst verrichten sollte, erforderten Überlegungen bezüglich des Langzeitverhaltens der Tragkonstruktion. Dafür musste das bis anhin unbekannte Innenleben des Engels aufgedeckt werden. Erschwert wurde diese Arbeit jedoch dadurch, dass das verantwortliche amerikanische Ingenieurbüro nicht mehr existierte und weder technische Berichte noch Pläne auffi ndbar waren. Die Unkenntnis über das Innenleben des Engels blieb somit von Anfang an eine Ungewissheit bezüglich Tragsicherheit. Das Geheimnis konnte aber mit aufwändigen, zerstörungsfreien Rekonstruktionsarbeiten und statischen Untersuchungen, die von Juni bis August 2007 dauerten, gelüftet werden. Mittels Magnetinduktions-, Georadar- und Infrarot-Thermografi e-Messungen konnte die Firma Irscat AG aus Altdorf die metallischen Konstruktionselemente und deren Verbindungen im Rumpf der Kunstfi gur lokalisieren. Für eine statische Überprüfung der Innentragkonstruktion waren die gewonnenen Resultate aber zu ungenau. Aus diesem Grund entschloss man sich, an zwei Rückenpartien die Styroporfüllung aufzuschneiden und die Tragkonstruktion an den Verbindungsknoten freizulegen. Die Schweissnähte konnten auf diese Weise mit entsprechenden Verfahren überprüft werden. Diese Arbeiten mussten äusserst sorgfältig ausgeführt werden, damit man die Aussenhülle (glasfaserverstärktes Acryl) nicht beschädigte – insbesondere deshalb, weil die Farben nach wie vor der ursprünglichen Bemalung entsprechen.

Durch diese Untersuchungen hat sich der Wissensstand über die Innenkonstruktion der Figur stark vergrössert, sodass bereits erste Analysen gemacht werden konnten. Im erstellten Bericht wird die bestehende Konstruktion beschrieben: Ein Aluminiumgerippe aus einer geschweissten Rohrkonstruktion bildet die Tragstruktur des Schutzengels. Eine Sagexschicht, die auf das Gerippe aufgeklebt wurde, gibt dem Engel seine Form. Die Zwischenräume sind ausgeschäumt, und eine glasfaserverstärkte Polyesterhülle, die auf den Sagex aufgezogen ist, bildet die Haut. Acrylfarben am Körper, Blattgold für die Flügel und Blattmetall aus Palladium für die silbernen Gefässe, die der Engel in den Händen hält, geben ihm das jetzige Erscheinungsbild. Im Bericht wird aber auch aufgezeigt, dass die vorhandenen Risse aus elastischen Verformungen durch Wind- und Transportbeanspruchungen herrührten. Die neuralgischen Stellen sind auf diese Untersuchung hin nun über eingebaute Abschlussdeckel jederzeit einfach erreich- und überprüfbar. Die periodische Überprüfung erfolgt halbjährlich respektive nach jedem Standortwechsel.

Nicht der ursprüngliche «Arbeitsort»

Gerade der Transport und das Wiederaufhängen der fragilen Dame bergen das grösste Verschleissrisiko. Am vorgesehenen «Arbeitsort» am östlichen Ende der Haupthalle, wo der Engel wohl den besten Überblick über alle Reisenden hätte und wohin Niki de Saint Phalle ihn platziert hatte, kommen ihm regelmässige Veranstaltungen mit grossen Bühnenkonstruktionen in die Quere. Stattdessen beschützt er im vorderen Bereich der Halle neben dem «Nova-Kubus» der ETH (aus statischen Gründen nicht auf der gleichen Fachwerkträgerachse) und vor dem «philosophischen Ei». So hängt die erste und einzige hängende Grossplastik von Niki de Saint Phalle zwar nicht an seinem zugewiesenen «Arbeitsort», doch um den erwähnten Rissbildungen infolge Umhängebeanspruchungen, aber auch um organisatorischen Schwierigkeiten und stets wiederkehrenden Kosten vorzubeugen, belässt man ihn an seinem jetzigen Ort.TEC21, Mo., 2007.12.24

24. Dezember 2007 Clementine Hegner-van Rooden