Editorial

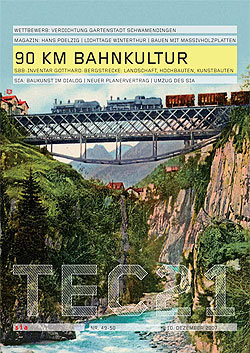

Was soll mit der Gotthard-Bergstrecke geschehen, wenn in rund zehn Jahren der Neat-Basistunnel in Betrieb geht? Wird das 1882 eröffnete technische Wunder als Touristenbahn und Ausweichstrecke weiterexistieren können? Im Hinblick auf diese Möglichkeit untersucht eine Arbeitsgruppe aus den Kantonen Uri und Tessin sowie den SBB die Chancen einer Kandidatur der verkehrshistorischen Landschaft am Gotthard als Unesco-Weltkulturerbe. 2004 beschloss die SBB-Fachstelle für Denkmalschutzfragen, die baulichen Zeugen auf der Bergstrecke zu inventarisieren. Das Inventar soll Grundlagen liefern für die Beurteilung der Bauten in der denkmalpfl egerischen Arbeit und für die Begutachtung durch Experten im Rahmen einer möglichen Unesco-Kandidatur. Einmal mehr dient der Gotthard als Teststrecke: Mit dem selbst erstellten Inventar will die SBB-Fachstelle für Denkmalschutzfragen Erfahrungen sammeln und Standards setzen für eine mögliche spätere Vergabe von Inventarisierungen auf dem gesamten übrigen Streckennetz.

Das fertige Gotthard-Inventar wird 600 bis 800 Objekte enthalten. Ein multidisziplinäres Team erfasst alle von der Gotthardbahn und ab 1909 von den SBB erstellten Architektur- und Ingenieurbauten von Erstfeld bis Biasca. Begehungen lieferten das Mengengerüst, dann wurden zu jedem Objekt in verschiedenen öffentlichen und SBBArchiven Informationen und Unterlagen gesammelt und ein standardisiertes Datenblatt nachgeführt. Unter den Hochbauten fi nden sich Aufnahmegebäude, Güterschuppen, Nebengebäude und Dienstwohnhäuser, in der Landschaft Kraftwerke und Unterwerke und an der Strecke Wärterhäuser und Kabelbuden; zusätzlich wurden Bauten erfasst, welche die Bahn in den Dörfern erstellte. Bei den Kunstbauten sind es alle Brücken, Tunnels, Portale, Galerien, Durchlässe und grössere Stützmauern. Nicht erfasst wurden verschwundene Bauten und bahntechnische Ausrüstungen (Schienen, Weichen, Signale), da diese laufend erneuert werden und kaum altes Material vorhanden ist. Die Objekte sind nach ihrer Abfolge entlang der Strecke geordnet, die genaue Kilometrierung dient als Ordnungsprinzip des Inventars. Eine Besonderheit aus denkmalpfl egerischer Sicht: Das Inventar dokumentiert nicht nur den heutigen, sondern auch den Urzustand und sämtliche massgeblichen Um- und Ausbauschritte aller Bauten. Die Artikel in diesem Heft zeigen Aspekte dieser Arbeit auf. Nach seiner Fertigstellung 2008 soll das Inventar in sieben bis acht Bänden veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich um die «Volksausgabe» des eigentlichen Inventars, das in Form von weit umfangreicheren Dossiers in Hängeregistraturen verwahrt wird. Dort fi nden sich Originalpläne oder Plankopien, Abzüge von Fotografi en, Akten und Korrespondenzauszüge mit Quellenverweisen zu den Archiven. Originale Bauteile, Farbmuster und Modelle dokumentieren einzelne verschwundene Objekte; eine umfangreiche Fachliteratursammlung rundet den Bestand ab. Der Anlauf der SBB zur umfassenden Inventarisierung ihres Kulturguts ist viel versprechend. Es ist sehr zu wünschen, dass die Wirkung bald ebenso umfassend bei konkreten Bauprojekten sichtbar wird.

Ruedi Weidmann