Editorial

Der Verlag spricht

Viele kamen zur Feier: Hochparterre Bücher, die Buchhandlung für Architektur, Kunst und Design ist eröffnet. Es gab Wein und zwei Sorten Gugelhopf. Noch Fragen? Diese beantworten die Buchhändler Hanspeter Vogt und Esther Kirianoff an der Gasometerstrasse 28 in Zürich.

Die AG für Werbemittelforschung Wemf hat herausgefunden, dass die Leserinnen und Leser neugierig aufs Thema ‹Umwelt› sind. Deshalb haben wir uns mit der ‹WochenZeitung›, dem ‹Nebelspalter› und dem Magazin ‹Surprise› zusammengetan und einen Öko-Inseratepool gegründet. Er bietet Firmen, die neben ökonomischen auch ökologische Interessen haben, an, auf einen Schlag 476 000 Leserinnen und Leser zu erreichen. Wenn Sie das möchten, setzen Sie sich mit Hochparterres Verlagsfrau Agnes Schmid in Verbindung: agnes.schmid@hochparterre.ch.

Auf Seite 40 kommentiert Rahel Marti die Vorschläge, mit denen die Architektenschaft das Resort für Samih Sawiris in Andermatt bauen will. Im nächsten hochparterre.wettbewerbe werden sie ausführlich dokumentiert.

-- › Gästehaus der ETH Zürich mit Atelierbesuch bei ‹ilg santer›

-- › Alterswohnungen in Adliswil

-- › Wohnen in Zürich-Schwamendingen

-- › Neubau Messehallen Allmend, Luzern

--› 100 Jahre Thurgauer Heimatschutz und der Erfolgswettbewerb: Trafostation Andhausen

--› Zuschlagstoff: Projekt verkauft

Josef Estermann hat mit seinen Kolumnen als Stadt- und Landsoziologe Hochparterre während zweier Jahre bereichert. Ich danke ihm dafür bestens. Er überlässt die Spalte auf Seite 13 Falk Kagelmacher, der in ‹Stadt und Spiele› berichtet, wie die Riesenstadt Peking für die Olympischen Spiele eingerichtet wird. Alles in Dimensionen, bei denen uns das Sehen und Hören vergeht. Wer verfolgen will, wie das olympische Peking wird, abonniert Hochparterre auf Seite 14 oder via www.hochparterre.ch. GA

Inhalt

06 Funde

09 Stadtwanderer: La machine à émouvoir

11 Jakobsnotizen: Robert Obrist zum Siebzigsten

13 Stadt und Spiele: Am Kopf des Drachens

14 Impressum

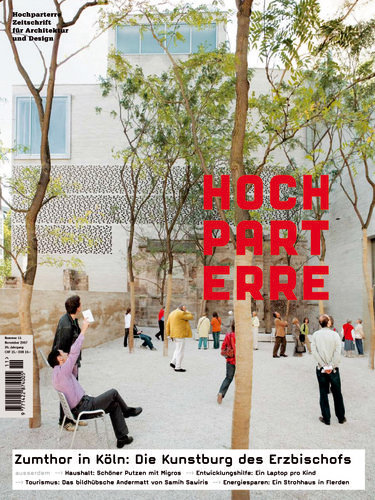

Titelgeschichte

18 Zumthor in Köln: Die Kunstburg des Erzbischofs

Brennpunkte

32 Design Preis Schweiz: Gut unterwegs

38 Escher-Wyss-Hochhaus Zürich: Der Hotzturm ohne Hotz

40 Tourismus: Das bildhübsche Andermatt

44 Das ‹neue Moskau›: 15 Jahre Bürgermeister Lushkow

48 Interview mit Joseph Smolenicky: «Das Radikale ist banal.»

54 Entwicklungshilfe: Ein Laptop pro Kind

60 Energiesparen: Ein Strohhaus in Flerdern

66 Haushalt: Schöner Putzen mit Migros

68 Master-Übersicht: Die zweite Stufe zünden

72 Hotelgestaltung: Ist das Designhotel tot?

74 Architekturbücher: Der Lesezirkel Hönggerberg

Leute

78 An der Ausstellung ‹Neue Räume› in Zürich

Hochparterre Bücher

80 Zum Winter, Wohnen und rund um den Globus

Siebensachen

82 Pflanzenzucht, Stoffkommode und Alutischchen

Fin de Chantier

86 Wohnen und Lernen vom Bielersee über Aigle bis ins Tirol

An der Barkante

95 Mit Designer und Mister Schweiz Tim Wielandt in Luzern

Das bildhübsche Andermatt

Das Tourismus Resort Andermatt wächst. In Bildern und auf den Plänen jener zwölf Architekturbüros, die Samih Sawiris und seine Berater nach den ersten Studienaufträgen ausgewählt haben. Die zwölf Büros trafen den Geschmack des Gremiums – wie dieser aussieht, zeigt ein Streifzug durch das bebilderte Feriendorf.

«Wir wollen ein in sich stimmiges, pluralistisches, neuzeitliches Ensemble erstellen, das nach Andermatt passt. Ein Ensemble, das lebt, zu dem man sich gerne hinbegibt, und dies auch noch in fünfzig Jahren. Was wir nicht wollen: Aus einer kurzfristig verkaufsorientierten ‹Copy-paste›-Mentalität heraus ein paar gefällige Elemente der Schweizer Alpen-Bauweise vervielfältigen.» Diese Worte stammen von Samih Sawiris. Sie leiten das dicke Buch ein, das die ersten Entwürfe für das Tourismus Resort Andermatt versammelt. 33 Büros, vom ägyptischen Investor und seinen Beratern ausgewählt (HP 8/07), hatten Vorschläge geliefert für Villen, Sportzentrum, Hotels und das Zentrum mit Läden, Restaurants und Ferienwohnungen. Die Neugierde ist gross: Wer hat wie entworfen für dieses kühne Projekt? Exklusiv zeigt Hochparterre hier die Bilder für das Resort, in hochparterre.wettbewerbe (hpw 5/07) detailliert die ausgewählten zwölf Projekte. Zuerst zum Sportzentrum; sechs Entwürfe lagen dafür vor. Die jungen Büros Geninasca Delefortrie, Slik Architekten und Weberbrunner ersannen wechselvolle Innenwelten mit Hallen fürs Schwimmen und Höhlen für die Spa-Bereiche. Aussen versuchten sie es mystisch-verformt und kühl in Beton oder Metall. Doch Samih Sawiris und sein Gremium gingen auf Nummer sicher und wählten Theo Hotz (Seite 38): Das Gremium billigt ihm «hohe Adaptationsfähigkeit an sich noch verändernde Randbedingungen» zu. Nach Norden Bruchstein, nach Süden Glas, so könnte man das Hotz-Projekt zusammenfassen. Holz und Stein dominierten reihum, vorzugsweise Bruchstein, denn in Andermatt, da ist es rauh und karg, wie in fast allen Projekttexten stand.

Weisse Flecken

Noch alles offen ist beim Kongresszentrum und den Hotels. Mit Burkhalter Sumi, Christian Kerez, Steven Holl und Rüssli Architekten, Matteo Thun & Partners, Gay Holzer Kobler und dem Atelier Christian Hauvette lieferten sechs Teams Vorschläge. Doch das Auswahlgremium konnte mit keinem viel anfangen und kritisierte: «Kaum einer der Entwürfe hat sich vertieft mit dem Typ des gehobenen Gebirgshotels auseinandergesetzt, das im Alpenraum eine lange Tradition kennt.» Das enttäusche – doch liege es, wie das Gremium zugibt, «nicht zuletzt am sehr unbestimmten Programm und an den eher weichen Randbedingungen». Samih Sawiris wartet auf interessierte Betreiber, die interessierten Betreiber warten auf Projekte, wie bei Huhn und Ei. Gemäss Projektkoordinator Max Germann sind zwei der Büros mit Überarbeiten beauftragt; mehr ist aber nicht zu erfahren. Ende Januar sollen die Projekte abgeliefert sein, damit die Quartiergestaltungspläne fertig gestellt und eingereicht werden können. Dann müssen auch die Hotelprojekte einen Schritt weiter sein – weisse Flecken wird der Kanton nicht akzeptieren. Im August berichtete Hochparterre, Jean Nouvel werde das Luxushotel auf dem alten Bellevue-Areal bauen. Obschon seitens der Veranstalter nicht dementiert, ist dies falsch. «Zwischen Samih Sawiris und Jean Nouvel liefen Gespräche, aber bis heute erhielt Nouvel keinen Auftrag», korrigiert Max Germann. Das Hotel planen Denniston Architects aus Kuala Lumpur; sie hatten auch den Resort-Masterplan erstellt. Schon 2008 will Sawiris mit dem Bau dieses «schönsten Hotels der Alpen» beginnen.

International Alpin Style

Bei den Villen reichten die Entwürfe von Puristisch über Mondän bis zu trendigen Chalets. Letztere fanden grossen Anklang. Offenbar geht Sawiris davon aus, das Publikum suche eine Art Swissness, nicht bieder, nicht ausschweifend. Aus zehn Bewerbern ausgewählt wurden hier Scheitlin-Syfrig Partner, Group 8, Müller Sigrist / Dipol, Matti Ragaz Hitz / Baserga Mozzetti, Graber Pulver / Masswerk, Silvia und Reto Gmür und Hauenstein LaRoche Schedler. Ihre Entwürfe sollen einen Katalog füllen, aus dem die Käufer einen Villentyp aussuchen können – inklusive Architekt, wie Sawiris verspricht. Auch die Villenentwürfe zeigen: Dieser Wettbewerb war eine Konkurrenz der Bilder. Imre Bartal und sein Team vom Visualisierungsbüro Architron bebilderten zwei Villen und ein Sportzentrum. Dabei versuchten sie, «internationale Vorstellungen alpiner Welten umzusetzen». Die Visualisierungen sollten das Leben in den Bergen vermitteln und gesättigt sein mit Stimmung. Dazu wob Architron Hinweise auf die umgebende Natur und die Andermatter Wetterverhältnisse in die Bilder ein und entwarf präzise Sommer-und Winterstimmungen für aussen und innen. «Ein Bild eines Nebeltags soll zeigen: Auch dann ist es im Gebirge reizvoll.» Auch opulenter, verführerischer als sonst durfte es sein: Orientteppiche, englische Fauteuils, Cheminéefeuer staffieren die Zimmer und Hallen der Villen aus, auf einem der Couchtische steht eine angebrochene Flasche Whiskey, und Imre Bartal schmunzelt: «Hirschgeweihe hatten wir bisher nicht im Ausstattungs-Sortiment.» Kurz, die Beschwörung der Gemütlichkeit.

Dreamteam der Analogen

Zum Kern der Sache, zum Dorfkern. Devanthéry Lamunière und der Mailänder Cino Zucchi planen hier weiter sowie Quintus Miller, Paola Maranta, Miroslav Šik, Kaschka Knapkiewicz und Axel Fickert. Dieses Quintett musste sich nach der ersten Runde zu einem Team vereinen – von aussen betrachtet ein Dreamteam der analogen Architektur. Ein Dorf, ein gewachsenes Ensemble bauen – hier könnensie eines ihrer zentralen Entwurfsthemen anwenden, zum ersten Mal «richtig». Über das gemeinsame Projekt wollen und dürfen sie aber nicht sprechen. Daher ein Blick auf die ersten, getrennten Entwürfe. Miller Marant schütteten für das Resort einen künstlichen Hügel auf. Untergeschosse und Parkgaragen fanden darin Platz, gestaltet als ‹Felsendom› oder ‹Säulenhalle› – ein besonderer Ankunftsort für die Autofahrer. Der Hügel modellierte die ausdruckslose Talfläche und bot profitable Aussichtshänge, nebst klimatischen Vorteilen: Er hätte das Resort dem Kältesee der Talebene enthoben. Die Hügel-Idee fand aber kein Verständnis und ist begraben. Den Dorfkern entwarfen Miller Maranta als Gefüge ähnlich grosser Strickbauten. Seine Dichte liegt zwischen jener des alten Dorfs und der Einfamilienhausquartiere. Das Ziel des Projekts: ein Feriendorf mit traditionellen regionalen Bautypen, Bauweisen und Materialien. Seine Nähe zum Bestand soll gross, der Bezug möglichst unverfälscht sein.

Komplex – wie lange?

Das Ziel des Teams Miroslav Šik / Knapkiewicz & Fickert lautete, eine neue Altstadt zu bauen. «Die Neugründung eines Dorfs, das bedeutet das Entwerfen einer komplexen Ordnung, einer Gestalt ohne klare, eindeutige Qualität » – für Miroslav Sik ein Forschungsgebiet und er gerät ins Schwärmen. Sie hätten drei Prinzipien aufgestellt: «Erstens: Empirische Ensemblegestalt, zweitens: Verismus von innen und aussen, drittens: ein Alphabet aus lokalen Fassadenelementen.» Dem ersten Prinzip folgend, komponierten sie einen skulpturalen, geometrischen, jedoch nicht repetitiven Grundriss der neuen Altstadt. Dazu stellten sie Überlegungen zum Flanieren an: Man soll von einem Laden zu einem Restaurant über einen kleinen Platz hin zur Wohnung geleitet werden; Hauptgassen führen auf Häuser zu, gabeln sich in Nebengassen, geben neue Blickrichtungen frei. Einige Fassaden sind hervorgehoben, wie früher Kirche oder Schulhaus – hier könnte es ein Hotel oder ein besonderes Geschäft sein. Das zweite Prinzip galt den Hausgrundrissen. Es verlangte deren Kohärenz mit dem Stadtgrundriss: Was man von aussen sieht, ist nicht Kulisse, sondern wird innen weitergeführt. Also sind die Hausgrundrisse von aussen nach innen entwickelt; so entsprechen sie ihrer Lage im Stadtgefüge und jede Wohnung erhält interessante Aussichten in Gassen, auf Plätze, in die Öffentlichkeit. Das dritte Prinzip galt den Fassaden. Das Team stellte ein Alphabet zusammen aus Andermatter Elementen, aus architektonischen Versatzstücken wie Eingängen, Fenstern, Anbauten oder Dachaufbauten, aus Materialien wie Holz, Verputz oder Eternit. «Mit dem Resort ist es wie mit Las Vegas», steht auf einem Plan: «Tabula Rasa. Es geht um Kopie und Original. Wir kopieren hier nicht. Wir verwenden Elemente ohne Vorbehalte. Es sind ortstypische, prägende, manchmal surreale, aber vertraute Elemente, die wir abgewandelt, verfremdet benutzen.» Die drei genannten Teams arbeiten nun Referenzprojekte für das Dorfzentrum aus, erklärt Projektkoordinator Max Germann, und «sie können damit rechnen, dass sie wesentliche Bauten der Zentrumszone bearbeiten können.» Weitere Beteiligte sollen sich an ihre städtebaulichen und architektonischen Prinzipien halten. Ein lebhaftes Dorf muss durchmischt sein – das ist hier mit Wohnen, Shopping und Gastronomie gegeben. Allein die Belegung können die Architekten nicht kontrollieren. Soll das Dorf funktionieren, dürfen die Fenster nicht monatelang dunkel sein. Auch dafür will Samih Sawiris sorgen (‹Nullenergie für Andermatt›). Neulich bescheinigte die Weltwoche dem Investor eine «ausgeprägte Fähigkeit zur Komplexitätsreduktion» – was dies für die Resort-Architektur heisst, bleibt abzuwarten. Vorläufig gilt: Sawiris liess sich überzeugen, beste Büros zu engagieren. Er erhielt beste Vorschläge. Jetzt hängt wieder alles von ihm ab. •

Nullenergie für Andermatt

Samih Sawiris sprach: «Ich werde viel investieren, damit die ‹Andermatt Alpine Destination Company› eine Nullenergie-Bilanz in Bau und Betrieb vorweisen kann. Die nötigen Studien haben wir veranlasst. Einerseits wird die Energie als ‹Clean Energy› produziert. Wir denken an eigene Wasserkraft, an Windkraft und an Sonnenenergie. Anderseits wird die Isolation der Hotels, der Villen, der Sportzentren und so weiter dem rauhen Klima trotzen.» Sawiris denkt dabei weniger an die Weltrettung als an den Profit. «Einerseits werden wir auf diese Weise erheblich Geld einsparen. Anderseits wird uns ein energetisch musterhaftes Resort grosse Vorteile fürs Image bringen. Dem Resort in Andermatt, aber auch meiner Orascom-Gruppe. Die nötigen Investitionen werden wir deshalb auch aus der Gruppe mitfinanzieren.» Ist es Sawiris ernst? Wir werden sehen. Er sagte an einer Podiumsdiskussion, zu der im September die Immobilienfirma Engel & Völkers ins Zunfthaus zur Meise in Zürich geladen hatte: «Ich bitte Hochparterre, das Projekt Andermatt und mich auf diese Aussagen zu behaften.» Wir gaben zurück, dass wir gern mit ihm aufs Grundbuch kämen und ihm zuschauten, wie er dort Verpflichtungen einschreibe. In der munteren Debatte mit Hanspeter Danuser, dem Kurdirektor von St. Moritz, schoss Sawiris einen Vogel ab. Das Milliardenvorhaben, für das im nächsten Frühling die Baugruben aufgehen sollen, kann der ägyptische Investor nur realisieren, weil der Bundesrat für ihn die Lex Koller aus den Angeln hob. Bekanntlich soll dieses Gesetz nun aufgehoben werden. «Ich finde das schlecht», kommentierte Sawiris. «Die Einheimischen brauchen Schutz und bezahlbaren Wohnraum. Die Aufhebung der Lex Koller wird das erschweren.» Und er bekannte: «Die Destination Andermatt wird einen Erstwohnungsanteil haben und wie in meinen anderen Resorts wird es hier keine kalten Betten geben, sondern Vermietungspflichten.» GAhochparterre, Di., 2007.11.06

06. November 2007 Rahel Marti

Das ‹neue Moskau› wird fünfzehn

Seit 15 Jahren ist in Moskau Bürgermeister Jurij Lushkow an der Macht. In dieser Zeit hat der Kapitalismus Einzug gehalten und aus der tristen Sowjetmetropole ist eine glitzernde Boomtown geworden. Es wird tüchtig gebaut und noch tüchtiger verdient an der Moskwa.

«So etwas gab es noch nie in der Geschichte unseres Staates, in der Geschichte unserer Architektur und in der Geschichte unserer Stadt», sprach der Moskauer Bürgermeister Jurij Michajlowitsch Lushkow am 18. September anlässlich der Grundsteinlegung des Turms ‹Rossija›. 612 Meter hoch, so hoch wie kein anderes Gebäude in Europa, wird der von Norman Foster geplante und von Lushkow-Freund Schalwa Tschigirinskij bezahlte Bau aufragen! Das Internationale Moskauer Geschäftszentrum MMDZ ‹Moskwa-City›, in dem Lushkow den Grundstein des ‹Rossija›-Turms legte, liegt rund fünf Kilometer westlich des Kremls an der Moskwa. Auf einem Areal von 90 Hektaren soll im Endausbau für 10 bis 12 Milliarden Dollar eine Geschossfläche von 2,5 bis 3 Millionen Quadratmetern entstehen. Bereits hat die Stadt zwei Metrostationen gebaut, und die Automobilisten gelangen über den dritten Verkehrsring direkt ins MMDZ – falls sie nicht in einem der endlosen täglichen Staus stehen. 1991 genehmigte der damalige Bürgermeister Popow das Konzept der ‹Moskwa-City›, und im Frühjahr 1993 tauchten an den spärlichen Plakatwänden Moskaus Affichen auf, die für Aktien der ‹City› warben. Die Skizze einer Hochhausschar zeigte, worum es ging. Die Leute schüttelten den Kopf über ein solches Hirngespinst, doch die Promotoren meinten es ernst: Am 1. Dezember 1995 legte Premierminister Tschernomyrdin den Grundstein des MMDZ. In die ‹Baschni na Nabereshnoj› (Türme am Ufer) sind die ersten Mieter eingezogen, und auch das Geschäftshaus ‹Federazija› gehört zu den Pionieren der ‹Moskwa-City›. ‹Gorod Stoliz›, die Stadt der Hauptstädte, illustriert das russische Flair für bedeutungsschwere Namen: Die Überbauung besteht aus den Türmen ‹Moskau› und ‹St. Petersburg›, und es ist klar, welcher der grössere ist: ‹Moskau› mit 73 Geschossen stellt ‹St. Petersburg› mit bloss 62 in den Schatten. Auch der Turm ‹Rossija› hat bildliche Bedeutung: «Dieser Turm wird zum Symbol Russlands, das in die Zukunft, nach oben, gerichtet ist», sprach Jurij Lushkow, und Metropolit Kliment segnete die Baugrube.

Aufschwung und Krise

Die Zeremonie in den Fundamenten am Ufer der Moskwa war ein weiterer Höhepunkt in Lushkows Karriere. Diese dauert nun schon 15 Jahre, in denen der Bürgermeister seine Stadt geprägt hat wie kein anderer Magistrat in Europa. Dabei hatte damals, als er die Nachfolge des Glasnost- und Perestrojka-Reformers Gawriil Popow antrat, nichts nach einer Erfolgsgeschichte ausgesehen. Die Sowjetunion war soeben auseinandergebrochen, die Wirtschaft lag am Boden. Schon seit dem Beginn seiner Amtszeit macht sich Bürgermeister Lushkow jeweils samstags auf den Weg, um die Baustellen in seiner Stadt zu besuchen und korrigierend einzugreifen. In den ersten Jahren umfasste diese Fahrt wenige Stationen, die Neubauten liessen sich an einer Hand abzählen; nach dem Zusammenbruch der UdSSR mussten erst das wirtschaftliche und das politische System neu eingerichtet werden. Der Tiefpunkt war im Oktober 1993 erreicht, als Präsident Boris Jelzin das noch aus der Sowjetzeit stammende Parlament mit Panzern aus dem ‹Weissen Haus› vertrieb. Bürgermeister Lushkow kurbelte die Entwicklung seiner Stadt nach Kräften an. Mit der grossen Kelle richtete er im Vorfeld der 850-Jahr-Feier Moskaus an, die 1997 ins Haus stand. Er liess die unter Stalin gesprengte Christi-Erlöser-Kathedrale neu aufbauen und unter dem Manegeplatz ein dreigeschossiges Einkaufszentrum anlegen; der Zoo erhielt einen neuen Eingang und neue Tiere. Der Feier vom Herbst 1997 folgte im nächsten Sommer der Kater, als die Wirtschaft zusammenbrach. Doch nach dieser ‹Krisis› fasste die russische Wirtschaft bald wieder Tritt. Der von Präsident Jelzin als Nachfolger vorgeschlagene Wladimir Putin versucht bis heute Russland den Grossmachtstatus zurückzugeben. Die Russinnen und Russen danken es ihm mit Zustimmung, denn jetzt haben sie endlich das, was sie während der Neunzigerjahre so vermissten: Stabilität. Aus der abgehalfterten Sowjetmetropole von einst ist die überbordende Boomtown des kapitalistischen Russland geworden. Jurij Lushkow, dem Präsident Putin kürzlich den Segen zu einer weiteren – seiner fünften – Amtszeit gegeben hat, muss sich auf seinen Samstagsausflügen auf die wichtigsten Brennpunkte konzentrieren.

Viel Gebautes – wenig Architektur Anders als vor neunzig Jahren, als die Oktoberrevolution Architekten und Künstler zu Höchstleistungen beflügelte und Russland zu einem Brennpunkt des konstruktivismus wurde, sind heute in der Architektur kaum neue Impulse auszumachen. Kein Wunder, geht es doch heute nicht darum, eine grundlegend neue Welt zu erschaffen. Vielmehr sucht die russische Nation nach alten Traditionen und alter Grösse und bedient sich dabei einmal in der Zarenzeit, ein andermal in der Stalinzeit.

Moderne Architektur hatte in Russland schon immer einen schweren Stand, selbst der Konstruktivismus war ein Phänomen, das nur wenige Architekten praktizierten. Der sozialistische Realismus mit seinen Palästen für das Volk traf den Geschmack der Masse viel besser. Damit war aber 1955 Schluss, und die Architekten waren gezwungen, in modernen Formen Massenware zu produzieren. Dieser Druck liess Ende der Achtzigerjahre nach, das Pendel begann in die andere Richtung auszuschlagen. So war den Behörden die Unterstützung gewiss, als sie in den Neunzigern für Bauten in der Innenstadt den ‹Moskauer Stil› forderten – was immer auch darunter zu verstehen war. Einen Höhepunkt dieser Strömung markiert der ‹Triumph-Palast›, eine 265 Meter hohe schlechte Kopie eines der sieben stalinistischen Zuckerbäckerhochhäuser.

Seit einigen Jahren ist das Spektrum breiter geworden.

Architekturbüros wie ABD von Boris Lewjant oder Sergej Kiseljow und Partner (HP 3/02), die als kleine Kooperativen begannen, zählen heute über fünfzig Mitarbeiter und sind zu Garanten für Qualität geworden. Zudem rückt eine junge Architektengeneration nach, die von der Reisefreiheit Gebrauch macht und über das Internet kommuniziert. Diese Leute wissen, was sich auf dem internationalen Architekturparkett abspielt und lassen sich nicht durch ein Stildiktat einschränken. Allmählich dringen sie auch ins Stadtgebiet innerhalb des Gartenrings vor. So entdeckten die Projektentwickler die Qualitäten des zentral, aber dennoch ruhig gelegenen Ostoshenka-Quartiers, das zur ‹Goldenen Meile› avancierte. Hier entstanden für Gutbetuchte zeitgenössische Wohnbauten, frei von jeder russischen Dekoration und ein Zeichen dafür, dass die russische Architektur die Zeiten der Extreme hinter sich lässt.

Moskau in Gefahr!

Der Nachholbedarf an Geschäftsräumen liess die Mietpreise im Zentrum explodieren. Diesem Druck können die alten Häuser nicht standhalten, und der Denkmalschutz kann das Abbruchfieber nicht stoppen. Die russische Bauordnung beruht ebenso stark auf Beziehungen wie auf Paragrafen (HP 4/02), und schliesslich profitiert auch die Stadtkasse vom Boom. Dieser hat Elena Baturina, die Besitzerin der Immobilien- und Baufirma Inteko, zur reichsten Frau Russlands gemacht. Ihr Vermögen beträgt 2,3 Milliarden Dollar, ihr Ehemann heisst – Jurij Lushkow. Die ‹Chronik der Vernichtung des alten Moskau 1990–2006› verzeichnet 650 Bauten. Mancherorts steht nun ein Neubau, der alt tut, doch beliebt ist auch die Formel von Abriss und ‹verbessertem› Neubau. Diese kam beim Kaufhaus ‹Woentorg› von 1913 zur Anwendung, dessen neue Fassaden eine schlechte Mischung aus dem Altbau und den beliebten ‹neo-neoklassizistischen› Zutaten sind. So erging es auch dem Hotel ‹Moskwa›, das 1935 die Sowjetarchitektur einläutete. Angeblich wegen Baufälligkeit hat man das Gebäude platt gewalzt und baut es ‹verbessert› wieder auf. In Trümmer fielen auch das ‹Intourist›, das dem ‹Ritz-Carlton› Platz machte, und als grösstes das ‹Rossija›. Falls die Gerichte den Landhandel nicht stoppen (HP 1-2/07), wird auf dem Areal des grössten Hotels Europas die gleiche Trojka wie beim Turm ‹Rossija› – Bürgermeister Lushkow, Investor Tschigirinskij und Norman Foster – den Grundstein für ein neues Stadtquartier legen.

Architekturführer Moskau

Der Hochparterre-Redaktor Werner Huber hat 1992–1994 in Moskau gelebt und seither das Geschehen in der russischen Hauptstadt nicht aus den Augen gelassen. Sein Buch ‹Moskau – Metropole im Wandel› beleuchtet die städtebauliche und architektonische Entwicklung der Stadt von den Anfängen bis heute. Das Schwergewicht liegt dabei auf den Jahren nach 1935, als der Stalin-Plan den Grundstein für den Umbau der Stadt legte. Besondere Aufmerksamkeit wird zudem der Entwicklung der letzten 15 Jahre zuteil, in denen aus der sozialistischen eine kapitalistische Metropole wurde.

--› Werner Huber: Moskau – Metropole im Wandel, Böhlau Verlag, Köln 2007, CHF 35.40

--› Bestellung: 044 271 25 00, info@hochparterre-buecher.ch

--› Buchpräsentation: Hochparterre Bücher, Gasometerstrasse 28, 8005 Zürich, Donnerstag, 22. November 2007, 18 Uhr

Das Zentrum Moskaus

Neubauten und Rekonstruktionen:

1 MMDZ ‹Moskwa-City›

2 Christi-Erlöser-Kathedrale

3 Manegeplatz

4 Zoo

5 Wohnhaus ‹Triumph-Palast›

6 Ostoshenka-Quartier

7 Ehemaliges Kaufhaus ‹Woentorg›

8 Hotel ‹Moskwa›

9 Hotel ‹Ritz-Carlton› (ehem. ‹Intourist›)

10 Ehemaliges Hotel ‹Rossija›

Historisches:

11 Kreml

12 Roter Platz

13 Bolschoj-Theater

14 Zentrosojuz (Le Corbusier)

15 Neuer Arbat (ehem. Kalininprospekt)

16 Gartenringhochparterre, Di., 2007.11.06

06. November 2007 Werner Huber

Im Titanzinkpanzer

Der Bielersee ist ein beliebtes Naherholungsgebiet, und besonders an dessen Südufer gibt es inmitten der scheinbar unberührten Natur zahlreiche Wochenendhäuschen. Heute hier neu zu bauen, ist kaum möglich, und so musste sich auch dieses Haus präzise am ‹Fussabdruck› seines Vorgängers orientieren. Auf diese Basis stellten die Architekten einen scharf geschnittenen, vollständig mit vorverwittertem Titanzink verkleideten Baukörper. Dieser ist zwar mit einem herkömmlichen Satteldachhaus verwandt, doch die nahtlose Fassaden- und Dachhaut und die versetzte Firstlinie brechen diese Tradition gleich wieder. Einschnitte in dem kompakten Baukörper schaffen Raum für Terrassen und Vorzonen, die mit Eichenholz ausgekleidet sind. Im Innern überrascht das Haus durch seine Raumfülle und die vielfältigen Raumbezüge, die man in diesem kleinen Bau nicht erwarten würde. Die ganz in Weiss gehaltenen Wände und Decken verbinden sich zu einer Raumskulptur, die den Wohn- und Essbereich, die angrenzende Küche, den Korridor und vor allem auch die nach oben führende Treppe samt Galerie umfasst. Der dunkle, glänzende Boden des Erdgeschosses wirkt dabei wie ein Spiegel, der eine weitere Dimension ins Innere bringt. Neben diesem zusammenhängenden Raum, der die Enge geschickt überspielt, gibt es als geschlossene Zellen die Zimmer und die Sanitärräume.hochparterre, Di., 2007.11.06

06. November 2007 Werner Huber

verknüpfte Bauwerke

Ferienhaus am Bielersee