Editorial

Wann in den Redaktionssitzungen die Idee aufgetaucht ist, einen Zuschnitt über „Klassiker“ des Holzbaus zu machen, lässt sich nicht einmal mehr anhand der Protokolle einwandfrei feststellen. Tatsache ist, dass das Thema wieder und wieder besprochen, verworfen und vertagt wurde, trotzdem nie ganz aus der Diskussion geriet und schließlich als Inhaltsschwerpunkt für diese Ausgabe gewählt wurde.

Dabei war die Frage nach der Relevanz eines Hefts über längst abgeschlossene und (in den meisten Fällen) oft publizierte Projekte schnell beantwortet: Die Wurzeln aktueller Holzarchitektur zu thematisieren, Entwicklungen darzustellen, die zum Teil in erstaunlicher Linearität, zum Teil über diverse Umwege ArchitektInnen und Arbeiten hervorgebracht haben, die heute bauen bzw. verwirklicht werden, bedeutet, einen großen Zusammenhang herzustellen, der vielen bewusst sein mag, aber selten konkret dargestellt wird.

Schwieriger war es, eine Auswahl zu treffen, sowohl was den zu betrachtenden Zeitraum als auch was die Entscheidung für bestimmte Projekte betrifft. Die Geschichte des modernen Holzbaus in Österreich beginnt schon vor dem Zweiten Weltkrieg, trotzdem haben wir uns dazu entschlossen, nur Arbeiten, die nachher entstanden sind, zu besprechen. Das hat einerseits schlichtweg Platzgründe, andererseits bestand nur so die Möglichkeit, Bauten zu zeigen, die großteils nach wie vor unverändert genutzt werden und deren Architekten zu Planungs- und Umsetzungsbedingungen befragt werden können.

Nach einiger Recherche und beraten von Otto Kapfinger entschieden wir uns dafür, sieben Projekte einer „zweiten Lesung“ zu unterziehen, die zwischen 1962 und 1979 entstanden sind und eine gewisse typologische Bandbreite abdecken. Denn die Auswahl auf nur eine Bauaufgabe zu reduzieren, schien in zweifacher Hinsicht problematisch: Erstens müsste man dann mit einem Anspruch auf Vollständigkeit an die Arbeit herangehen, der inhaltlich zwar zu bewältigen wäre, für den die begrenzte Seitenanzahl eines Zuschnitts aber immer noch lange nicht reichen würde. Zweitens würden viele Aspekte verloren gehen, die zwar etwa im Industrie- oder Kirchenbau eine wesentliche Rolle spielten, nicht aber im Wohnbau. Eine Auswahl dieser Gesichtspunkte sei hier noch einmal anhand der besprochenen Bauten zusammengefasst:

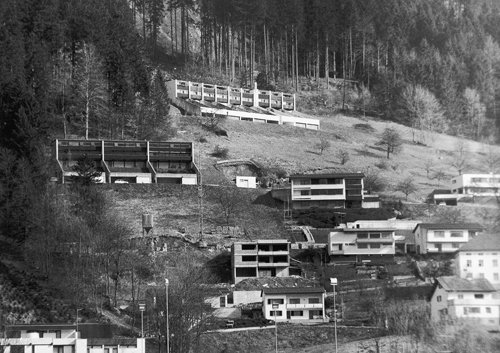

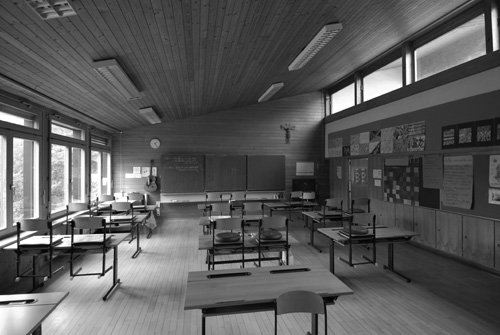

Die Siedlung Halde in Bludenz von Hans Purin verkörpert gesellschafts- und sozialpolitische Fragestellungen der Zeit, u. a. ging es um den Kampf gegen die Zersiedelung, um Partizipation, Selbstbau und die Frage, ob „Holz einmal so etwas wie lange Haare“ (zit. W. Pöschl) war. Die Messehalle 3 in Klagenfurt steht nach wie vor für eine Pionierleistung auf dem Gebiet des Holzleimbaus und übte lange Jahre eine starke Vorbildwirkung in Europa aus. Ähnlich technisch-konstruktiv wurde an das Haus Fischer von Konrad Frey und Florian Beigel in Grundlsee herangegangen, wiewohl seine Größe nur einem Bruchteil jener der Halle von Klagenfurt entspricht. Hier stand die Energiefrage im Vordergrund, und das kleine Ferienhaus wurde oft als „erstes Sonnenhaus Österreichs“ in den Medien vorgestellt. Bei der Schule in Egg, 1962 von Jakob Albrecht geplant, geht es um Fragen der Typologie auf der einen und des damals unüblichen Einsatzes von Holz in öffentlichen Bauten auf der anderen Seite. Das Haus und Atelier Garstenauer in Aigen ist als besonders sorgfältig geplantes und detailliertes, flaches, weitläufiges, fast unsichtbar in die Natur eingebettetes Bauwerk ebenfalls hinsichtlich seiner Typologie interessant und nimmt damit die Gegenposition zum Haus Kolig ein, das Manfred Kovatsch zeitgleich am Ossiachersee errichtete. Dieses spielt zwar mit der Tradition der anonymen Bauten der Region, ist aber in seiner provokanten, turmartigen Zeichenhaftigkeit und verspielten Unbekümmertheit das Gegenteil angepasster Architektur. Schließlich wurde die Montagekirche von Ottokar Uhl in Wien 10 als Beispiel aus einer Reihe von Kirchenbauten gewählt, das, obwohl immer noch an Ort und Stelle, das Thema temporärer Bauten behandelt sowie die Verwendung moderner Materialien und Techniken, wie etwa die Vorfertigung von Holzbauteilen.

Alle diese Gesichtspunkte – vom sozialen Aspekt über den großmaßstäblichen Ingenieurholzbau bis hin zu Fragen des Energieverbrauchs und der Vorfertigung – spielen nach wie vor eine bedeutende Rolle im Holzbau, alle diese Projekte sind nach wie vor erhalten und werden gemäß ihrer ursprünglichen Konzeption genutzt. Der bittere Umstand, aus Platzgründen (obwohl dieser Zuschnitt vier Seiten mehr als sonst enthält) nicht annähernd alle wegweisenden Architekten und Bauten entsprechend würdigen zu können, nicht alles an Material zeigen zu können, das uns von den Planern und Nutzern großzügig zur Verfügung gestellt wurde, wird zumindest ansatzweise wettgemacht durch den Beitrag von Otto Kapfinger, in dem der österreichische Holzbau von den 1950er bis zu den 1970er Jahren umrissen wird und der den unverzichtbaren Verständnis-Hintergrund für die sieben näher besprochenen Projekte bildet.

Wir möchten uns bei all jenen bedanken, die uns wertvolles – zum Teil privates, unveröffentlichtes – Material zur Verfügung gestellt haben und die für Fragen und Interviews zur Verfügung gestanden sind. Es war ein besonderes Vergnügen, diesen Zuschnitt umzusetzen, und wir hoffen, es ist ein ebensolches, ihn zu lesen! Eva Guttmann

Holz lehrt bauen

(SUBTITLE) Österreichische Beispiele 1952 bis 1970

Die Frage lautet: Wo liegen die Wurzeln der modernen österreichischen Holzbautechnik? Die gängige Antwort heißt: in Vorarlberg. Das ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Eine kurze Recherche über Pionierbauten nach 1945 führt – und das ist zunächst keine Überraschung – zur ersten industriell vorgefertigten Holzhaussiedlung Österreichs in Wien⁄ Speising, 1952 entworfen von Roland Rainer und Carl Auböck, von da aus aber noch weiter zurück zu Rainers frühen Publikationen, zu seiner Auseinandersetzung mit den städtebaulichen und funktionalen Lehren der Notbauprogramme der Kriegszeit. Rainers 1948 publiziertes Buch „Ebenerdige Wohnhäuser“ bietet ein Panorama avancierter Holztechnologie im Einzel- und Siedlungsbau und startet unter dem programmatischen Titel: Not lehrt bauen.

Unter den rund hundert vorgestellten Bauten und Projekten aus Skandinavien, Nordamerika und Mitteleuropa nennt Rainer einige aus „Notbau-Aktionen“ und „behelfsmäßigen Bauweisen“ vor und nach 1945. Dabei wenden sich in seinen Kommentaren die Zwänge des Mangels in zukunftsweisende Tugenden. So schreibt er etwa zu 1944 in Holland und Finnland konzipierten Notwohnungen: „In den zerstörten Gebieten hat man während des Krieges in Schnellbauweisen ebenerdige, hölzerne Kleinhäuser mit sehr rationellen Grundrissen und bescheidener, zeitloser Gestalt gebaut“, und weiter: „Wenn die Not uns gelehrt hat und noch lehren wird, im Garten ebenso wie im Hause zu wohnen, aus dem Garten für das Haus Vorteile zu ziehen, führt sie auch die große Masse städtischer Bevölkerung zwangsläufig auf den Weg einer neuen Wohnkultur, die den inneren Bedürfnissen aller Menschen unserer Zeit entspricht“, und schließlich: „Wohnungsnot und Facharbeitermangel fordern Vorfabrikation ganzer Häuser. Da das Wesen des fabrikfertigen Hauses in seiner Verteilbarkeit über bestimmte Landschaftsräume hinaus liegt, wäre es folgerichtig, diese Unabhängigkeit von örtlichen Bindungen auch in der Gestalt zum Ausdruck zu bringen und diese aus der neuen Bauweise zu entwickeln.“

Aus all dem folgen dann Maximen für Rainers umweltbewusste Bau- und Wohnphilosophie, die eben auch seine Schüler und Mitarbeiter aus Vorarlberg und Tirol – Hans Purin, Jakob Albrecht, Friedrich Wengler, Gunter Wratzfeld, Norbert Fritz u. a. – geprägt hat.

Doch in den 1950er Jahren war solch humanistisch-ökologische, positive Umwertung von Mangelphänomenen weder in der Fachwelt noch in der breiten Bevölkerung mehrheitsfähig. Holz war einerseits nachhaltig belastet mit dem „Baracken-Image“ und andererseits auf Jahrzehnte hinaus – und bis tief in die Wirtschaftwunderjahre hinein – „einzementiert“ in die aus der ns-Zeit weiterwirkenden, pseudo-ruralen Ideologien von „Heimat“, „Identität“, „landschaftsgerechtem Bauen“ und „Blut-und-Boden-Mythen“.

Auch die Bauwirtschaft war in einem Land mit geringem Industrialisierungsgrad eher auf einfachste Verwertung des Rohstoffs ausgerichtet. 1946 etwa schrieb das damals neugegründete Fachmagazin „Der Aufbau“ im Rahmen einer grundsätzlichen Standortbestimmung und angesichts des kriegsbedingten Mangels an Holzarbeitern, an Zimmerern und an Transportmöglichkeiten: „Durch das Bestreben, Holz als Baustoff möglichst auszuschalten und durch den Stahlbeton zu ersetzen und im gleichen Sinne Ziegelmauerwerk durch Stampfbeton, wird der Zementbedarf steigen ...“ Im selben Jahr startete die Stadt Wien einen Wettbewerb für „Holzsparende Dächer“ mit der Begründung, dass „Holz immer mehr als Rohstoff für die industrielle Veredlung benötigt und daher in Zukunft nur in sparsamster Weise für Zimmererarbeiten zur Verfügung sein wird“.

Industrielle Holzveredlung in diesem Sinne hatte davor, während des Krieges, in Österreich einen spezifischen Stellenwert eingenommen. Das 1939 – 41 bei St. Veit an der Glan errichtete Werk der Klagenfurter Firma Adolf Funder war das drittgrößte Unternehmen der Holzindustrie im Deutschen Reich und erzeugte primär Faserplatten für die Luftfahrt. Das Holz kam aus den eigenen Waldungen. Auch eine andere Kärntner Holzfabrik, Leitgeb in Kühnsdorf, produzierte in großem Umfang Faserplatten für die Luftwaffe. Funder wurde 1945 bombardiert, konnte den Betrieb erst 1952 wieder aufnehmen und erzeugte weiterhin Platten – nun primär für Möbel und Innenausbau. Eine hochwertige, auch in der Wertschöpfung für die einschlägige Wirtschaft als Gesamtheit förderliche Holzbauindustrie war in Österreich damals noch Zukunftsmusik.

Holz als innovationsträchtiges Material war schon in der klassischen Moderne der 1920er Jahre nicht im Zentrum der Debatte gestanden, da waren Stahlbeton, Stahl, Glas, Aluminium etc. die Leitstoffe der Avantgarde. Immerhin hatte sich in Deutschland mit Christoph & Unmack Europas größte Holzhausfabrik entwickelt, wo kein Geringerer als Konrad Wachsmann als leitender Ingenieur-Architekt wirkte. Und Wachsmann hatte 1929 für Albert Einstein ein

modernes, vorgefertigtes Holzwohnhaus in Berlin⁄ Caputh gebaut und dies 1930 neben anderem in seinem vielbeachteten Buch „Holzhausbau“ dokumentiert. Weltwirtschaftskrise und zunehmende Ideologisierung des Bauens unter der einsetzenden Naziherrschaft drängten solche Ansätze in den Hintergrund. 1933 erschien in der legendären Reihe der Stuttgarter „Baubücher“ das Standardwerk „Bauen in Holz“ bereits im Zeichen der „heimatverbundenen“, traditionalistischen Re-Konnotierung des Holzbaus; das Cover zierte ein uralter Block-Strickbau, der Titel prangte in gotisierender Fraktur, die Beispiele stammten primär aus dem Umfeld der damals anti- oder gemäßigt-modernen „Stuttgarter Schule“; das klassisch Handwerkliche und „Bodenständige“ wurde betont; avancierte industrielle Holzbaubeispiele, die es in Deutschland auch längst gab, kamen nicht mehr vor. Fast analog dazu veränderten sich Szene und Fachmedien in Österreich, beginnend 1933 mit der Spaltung des Werkbundes in einen judenfreien „gemäßigten“ Teil und in einen kritisch-progressiven Flügel, der rasch bedeutungslos wurde, dessen Mitglieder mehrheitlich bald freiwillig oder gezwungen das Land verließen.

Ganz anders verlief die Entwicklung in der Schweiz, wo die ab 1936 vorbereitete große Landesausstellung „Landi 39“ am Zürcher Seeufer unter der Leitung von Hans Hofmann⁄ Hans Fischli fast vollständig in Holzbauten präsentiert wurde, die entlang der „Höhenstraße“ mit Brücken, Pavillons, Hallen, Pergolen und Flugdächern ein komplettes Spektrum modernster, urban gestalteter Holzkonstruktionen demonstrierte. So war Holz in der Schweiz (wie auch in Skandinavien – und da wie dort in Mangelwirtschaft eingebunden!) weder vor noch nach dem Krieg mit konservativer bzw. regressiver Propaganda punziert, konnten sich moderne Architektur und moderne Holzbautechnik dort, anders als in Deutschland und Österreich, simultan, kontinuierlich und weitgehend ohne ideologische Pathologien weiterbilden.

Nach Roland Rainers groß angelegten Plädoyers von 1948 dauerte es noch einige Jahre, ehe 1952 die erwähnte Siedlung in der Veitingergasse konkrete Planung wurde, ermöglicht noch vor dem Auslaufen der erp-Förderungen (European Recovery Program), unterstützt durch die us-Wirtschaftsmission und mithilfe eines amerikanischen Prefab-Spezialisten konzipiert. Einschlägiges us-Know-how sollte den heimischen Nachkriegswohnbau stimulieren, zugleich war die Aktion als Anreiz für die regionale Holz verarbeitende Industrie gedacht – als Modell einer auch im Export konkurrenzfähigen Fertighausproduktion. Auf dem von der Stadt Wien im Baurecht zur Verfügung gestellten Platz neben der Werkbundsiedlung von 1932 entstanden 15 ebenerdige, nicht unterkellerte Einfamilienhäuser in Tafelbauweise mit äußeren Oberflächen aus Bretterschalung, Sperrholz oder Eternittafeln. Die Wandelemente waren einen Meter breit und zweiein-halb Meter hoch und so leicht, dass sie händisch montiert werden konnten. Auf Betonfundamentplatten aufgestellt wurden die Außenwände mit Prefab-Holznagelbindern überspannt und mit Aluminium-Rolldächern gedeckt. Besonderheiten waren durchgängige Einbauschränke, vorfabrizierte Installationselemente, gasgefeuerte Luftheizung aus im Boden eingelassener Verrohrung, raumhohe Verglasung der Wohnzimmer und hochwertige Muster-Möblierung dreier Häuser.

Die „Veitingergasse“ bildete eine Vorstufe für Rainers größere und bekanntere, massiv ausgeführte Siedlungen in Wien⁄ Mauerberg und später in Linz⁄ Puchenau. Als Holzbaumodell blieb das Projekt in Österreich damals völlig isoliert, speziell in Wien war der Wiederaufbau ganz auf konventionellen Geschosswohnbau ausgerichtet.

Rainers Konzepte fanden ihre Fortsetzung ab 1960 in Vorarlberg durch die ersten Bauten seiner Schüler und Mitarbeiter: Jakob Albrecht, gerade 28 Jahre jung, plante die große Hauptschule in Egg im Bregenzerwald in Holzkonstruktion, realisierte im selben Jahr das kubische Holzhaus Grass in Dornbirn; Gunter Wratzfeld setzte 1963 mit dem Haus für seinen Bruder in Dornbirn⁄Watzenegg ein starkes Signal (auf Betonwinkeln über der Hangkante „schwebende“ Holzschachtel, ausgestattet mit Prefab-Nasszelle in Kunststoff, vom Team „raumhochrosen“ kürzlich vorbildlich revitalisiert); 1964 begann Hans Purin die Reihenhaussiedlung „Halde“ in Bludenz – sicher die wichtigste emblematische Leistung dieser Ära im „Ländle“. Zugleich entstand für seinen Bruder Dieter in Kennelbach die Miniaturvariante des Mischprinzips aus massiven Scheiben am Hang mit hölzernen „Inlets“.

1964 plante und zimmerte teilweise eigenhändig Rudolf Wäger sein legendäres Würfelhaus in Götzis, eine, wie er sagt, autonome Leistung: aus der „Not“ der minimalen Mittel, im bewussten Gegensatz zur damals lokal gängigen Zimmerei und wohl auch durch die Schulung seines Bruders Heinz in Ulm inspiriert, wie der Max-Bill-Hocker in der ursprünglichen Möblierung belegt. Autonome Leistungen waren auch Leopold Kaufmanns Volksschule von 1960 in Reuthe sowie die immer noch faszinierende Erweiterung der Kirche in Brand von 1961 – beides in Kooperation mit Helmut Eisentle und Bernhard Haeckel. Kaufmann fiel mit seinen Arbeiten im Bregenzerwald aber so aus dem gesellschaftlichen Rahmen, dass er sein Büro nach Dornbirn verlegte. Nur zur Erinnerung: 1962 gab es in Österreich seit fünf Jahren Fernsehen, im „Ländle“ aber ein gesetzliches Twist-Tanzverbot in der Öffentlichkeit und eine streng katholische Filmzensur ...

Eine andere Variante von Rainers Matrix der Holzschachtel auf oder zwischen Betonsteinscheiben (typisch dafür sein Haus am Semmering von 1964) brachte sein Schüler und Mitarbeiter Norbert Fritz 1965 beim eigenen Wohn- und Atelierbungalow in Innsbruck⁄ Hötting. Wenig bekannt, doch bis in alle Möbelteile unverändert erhalten, bietet der Bau eine sehr individuelle, fast irritierende Verbindung aus bäuerlicher Kargheit (von der Fassade bis zum Küchenblock und den Betten unbehandeltes Massivholz in einfachster, tischlermäßiger Fügung) mit riesigen Schiebefenstern und kühnen Details an Dach und Balkonen. Diese hier bloß angedeutete Haltung von Fritz charakterisiert sein ganzes, bisher nicht zusammenfassend dokumentiertes Oeuvre mit Schwerpunkt in Holzanwendungen.

Aus demselben Jahr stammt vom Tiroler Einzelgänger Ernst Hiesmayr die Revitalisierung eines Streckhofs in Neusiedl am Steinfeld mit einem gartenseitig eingefügten Neubau, der Themen Wrights und Mies van der Rohes in Holz und Stein aktualisiert. Es ist bis heute bestens gepflegt und erhalten, und Hiesmayr hat später als Hochbauprofessor an der Wiener tu seinerseits wichtige Akteure der heutigen Vorarlberger Holzbauszene geschult, u. a. Hermann Kaufmann und Helmut Dietrich. Aus den frühen 1970er Jahren ist noch die Reihenhaussiedlung Schlins⁄ Ruhwiesen von Rudolf Wäger zu nennen, eine Weiterentwicklung von Rainers (und ursprünglich Loos’) Prinzip der Holzboxen zwischen Mauerscheiben.

Es ist nicht zu übersehen, dass die von Wachsmann bei den Salzburger Sommerakademien der 1950er Jahre „infizierten“ Architekten anders konstruieren als jene aus Rainers Umfeld. Wachsmann kam vom Holz, hatte mit Gropius in den 1940er Jahren in den usa eine Holz-Fertighausfabrik aufgebaut und ging weiter zu den Raumtragwerken in Stahl. Sowohl Johannes Spalt als auch Ottokar Uhl oder Gerhard Garstenauer entwarfen ihre Holzbauten der 1970er Jahre vor diesem Hintergrund der modularen, raumüberdachenden Gitterwerke. Und sowohl Spalts formidables Pfarrzentrum in Wien⁄ Wienerberg als auch Uhls „demontable Kirche“ entsprangen dem Konzept des interimistischen, des transitorischen Gebäudes.

„Not lehrt bauen“ – Rainers Slogan von 1947 hatte schon für die revolutionäre Wiener Siedlerbewegung nach dem Ersten Weltkrieg gegolten, mit ihren Konzepten für „wachsende Häuser“ und die Koppelung von Vorfertigung und Selbstbau wie in Loos’ Beispiel vom „Haus mit einer Mauer“.

„Mangel lehrt bauen“ mit Holz galt auch für die billigen, ausgeklügelten Holzhäuser und Siedlungen der ersten und zweiten Generation der Vorarlberger Baukünstler, die für junge, wenig begüterte, alternativ gestimmte Leute planten, die mit Einbringung von viel Eigenleistung „gemeinsam planen, bauen und leben“ wollten.

„Holz lehrt bauen“ ist schließlich der komplementäre Satz zu Rainers Motto und erklärt ebenso Konrad Wachsmanns Biografie und universelles Lehrgebäude wie auch den breiten regionalen Erfolg der Vorarlberger Baukünstler. Holz lehrte und lehrt also das Bauen – nicht für eine Architektur mit dem großen „A“, mit ihrem Denken und Gestalten in wirkmächtigen Ausdrucksformen von „ewiger Dauer“, symbolträchtig, repräsentativ, objektbezogen – Holz lehrte und lehrt in der hier nur skizzierten Traditionslinie vielmehr das Bauen als pragmatische, alltags-, subjekt- und umweltbezogene Baukunst, gegründet auf entwerferischem, konstruktiv orientiertem Denken in Raumgerüsten, in präzisen, ephemeren, antirepräsentativen Leistungsformen.zuschnitt, Sa., 2007.09.15

Literaturhinweise:

* Roland Rainer, Ebenerdige Wohnhäuser, Wien 1948

* Roland Rainer, Arbeiten aus 65 Jahren, Salzburg und Wien 1990

* Roland Rainer, Vitale Urbanität, Wien-Köln-Weimar 1995

* Der Aufbau, Monatsschrift für den Wiederaufbau, herausgegeben

* vom Stadtbauamt der Stadt Wien, Heft 3⁄ 1946, S. 84 ff

* Hans Stolper, Bauen in Holz, Stuttgart 1933

* Konrad Wachsmann, Holzhausbau, Berlin 1931

* Harald Sterk, Industriekultur in Österreich 1938 – 1950, Wien 1986

* Christoph Luchsinger, Hans Hofmann, Zürich 1985

* Ernst Hiesmayr, Einfache Häuser, Wien 1991

* Traugott Zech, Holzbauten in Vorarlberg, Feldkirch 1985

* Bernhard Purin, Architektur in Vorarlberg seit 1960, Bregenz 1993

* Architektur Zentrum Wien (Hrsg.), Standardhäuser, Wien 1997

15. September 2007 Otto Kapfinger

verknüpfte Bauwerke

Salvatorkirche am Wienerfeld

Siedlung Ruhwiesen

Siedlung Halde

Volksschule Egg