Editorial

Die rechnerische Lebensdauer von Gebäuden wird von Immobilienexperten im Allgemeinen mit 75 bis 100 Jahren angegeben. Vorsichtige Schätzungen gehen bei Einfamilienhäusern von 50 Jahren aus. Das eigene Haus wird also in aller Regel mehr Generationen beherbergen als nur die der Erbauer und ihrer Kinder.

Das wirft die Frage auf, weshalb Einfamilienhäuser oft mit großem Aufwand ganz individuell auf die Bauherren zugeschnitten und baulich so ausgerichtet wurden – und immer noch werden –, als seien sie für die Ewigkeit bestimmt. Diese Frage wollen wir in diesem Heft aber nicht beantworten, sie scheint uns viel zu sehr in die Psychologie hineinzuspielen.

Vielmehr beschäftigt uns jene nach dem angemessenen Umgang mit der vorgefundenen Bausubstanz, wenn es darum geht, das vererbte Elternhaus oder das neu erworbene Bestandsgebäude an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen. Radikaler Umbau, sensible Transformation oder nur leichte Anpassung? Patentrezepte gibt es nicht. Die gelungenen Beispiele leben – in Analogie zur jeweils einzigartigen Ausgangssituation – von ihrem ganz individuellen Ansatz. ~ge

Inhalt

Diskurs

03 Kommentar: Die EnEV 2007 und ihre Energieausweise | cf

06 Magazin

14 On European Architecture: Towards an Architecture of Limbo | Aaron Betsky

16 Im Blickpunkt

Mönchengladbach: Notizen aus der Provinz | elp

20 Schwerpunkt

Anbauen, Umbauen

22 Villa im Park in Köln-Hahnwald von Corneille Uedingslohmann Architekten | Karl Kegler

30 Wohnhaus Maier in Beutelsbach von Thomas Ott, Dieter Faller | Hans-Jürgen Breuning

36 Erweiterung eines Siedlungshauses in Ludwigsburg von Architektur 109, Mark Arnold, Arne Fentzloff | Christoph Gunßer

42 Bungalow-Erweiterung in Grasberg

Kunst Herbert, Büro für Forschung und Hausbau | Claas Gefroi

48 Haus Krammer in Waidhofen an der Ybbs (A), von Hertl.Architekten | Gabriele Kaiser

54 Wohnhaus in Oberursel von Meixner Schlüter Wendt Architekten | Rainer Franke

Empfehlungen

62 Kalender

62 Ausstellungen

- Cecil Balmond (Humlebæck, DK) | Roman Hollenstein

- Zaha Hadid (London) | Dagmar Ruhnau

64 Neu in …

- Middlesbrough (GB) | Jörn Ebner

- Dresden | Torsten Birne

- Schweinfurt | Johannes Kottjé

- Mönchengladbach | elp

- Stuttgart | Cordula Gerhardt

68 Bücher

Trends

70 Energie

Solarenergienutzung, Teil 2: Solarthermie | Claudia Hemmerle, Susanne Rexroth, Bernhard Weller

78 Ökonomie

Architekten als Projektentwickler | Gudrun Escher

80 Gebäudeautomation

Interview: Der Designer Stefan Diez zu seinem Entwurf für eine neue Schalterserie | rm

Produkte

82 Produktberichte: Dämmen, Dichten, Beschichten, Verkleben | rm

98 Schaufenster: Fassaden | rm

100 Schwachstellen: Probleme bei einschaligem Sichtmauerwerk | Rainer Oswald

Anhang

104 Autoren

105 Bildnachweis

106 Vorschau / Impressum

107 Detailbogen

Beutelsbach: Wohnhaus Maier

Faltwerk im Grünen

Das Haus aus den siebziger Jahren, dessen Architektur dem Prinzip addierter Scheiben folgt, erhielt auf seiner Nordseite eine Erweiterung. Die Gestaltung des Anbaus verweist zwar auf Formen und Farben der Siebziger, findet aber einen eigenständigen Ausdruck und entwickelt neben skulpturalen auch eine ganze Reihe von funktionalen Qualitäten.

Die Architektur der siebziger Jahre wird heute weitgehend ignoriert oder unterschätzt. Dabei ereignete sich damals Erstaunliches: Zum ersten und bis heute einzigen Mal verbreitete sich die architektonische Moderne in weiten Kreisen der Bevölkerung. Menschen, die bis dato den Traum vom Eigenheim mit Sprossenfenstern und Satteldach träumten, ließen sich vom Architekten Häuser mit fließenden Räumen, bodentiefen Panoramascheiben und Flachdächern bauen. Zu einem Zeitpunkt, an dem das Projekt der Moderne bereits an seine ökonomischen, ökologischen und gestalterischen Grenzen geriet, galten die kubischen, eingeschossigen Bungalows in den Kleinstädten und Vororten Deutschlands als fortschrittlich und begehrenswert.

Heute sind diese Gebäude mit ihren Besitzern in die Jahre gekommen und haben Patina angesetzt. Frische und Strahlkraft sind gewichen, die großen Scheiben mit Gardinen verhängt, der einst weiße Putz oft ergraut. Das steht ihnen meist gar nicht schlecht. Als gebaute Versprechen ewigen Aufbruchs und Fortschritts sind sie erstaunlich würdevoll gealtert. Und so ist es wohl kein Zufall, dass jüngere Generationen diese Bungalows für sich entdecken, weil sie einen eigentümlichen Charme, aber auch räumliche Qualitäten besitzen, die Fertighäuser nicht bieten können.

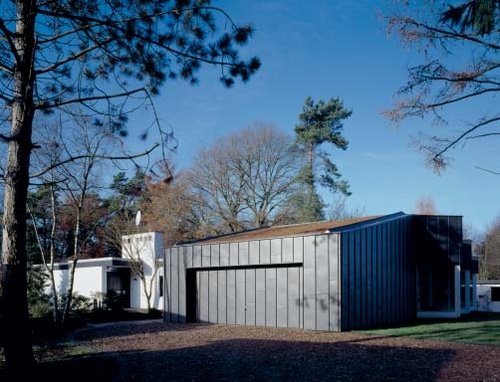

Auch eine junge Hamburger Akademikerfamilie »verguckte« sich in einen dieser Bungalows aus den Siebzigern. Das Haus steht weitab der Ballungsräume, versteckt auf einem Pfeifenstielgrundstück nahe dem Künstlerdorf Worpswede. In dieser ländlichen Gegend mit ihren niedlichen reetgedeckten Häusern wirkt der weiß gestrichene, winkelförmige Ziegelbau auch nach dreißig Jahren noch außergewöhnlich. Im Inneren wurde nur behutsam renoviert, weshalb noch viele schöne Details aus der Ursprungszeit erhalten geblieben sind. Hierzu gehören eine für die damalige Zeit ungewöhnliche Hypokaustenheizung oder die wunderbaren Falttüren, die bei Bedarf auf die denkbar zarteste und fragilste Art die Räume trennen. Erstaunlich die damalige Radikalität in einem gutbürgerlichen Einfamilienhaus: Selbst bei der Toilettentür kam ein lederbespannter Faltmechanismus zum Einsatz.

Die neuen Bewohner fühlten sich in ihrem neuen Heim wohl, doch bald wurde klar, dass der Platz nicht für Kinderzimmer, zusätzlichen Arbeitsraum und ein Gästezimmer ausreichte. Ein Abriss und Neubau war keine Option – zu sehr war man dem Charme des Hauses verfallen. Ein ¬befreundeter Fassadenplaner empfahl ein Hamburger Architekturbüro, mit dem er schon öfter zusammengearbeitet hatte – so kamen die jungen Architekten Kunst und Herbert zum Zuge. Sie erkannten sofort den speziellen Reiz des Hauses und beschlossen, sich daran zu orientieren. Der von ihnen entworfene und realisierte Anbau ist ganz anders als der Altbau geraten und doch mit ihm verwandt. Da der größte Teil des idyllischen Grundstücks mit seinen vielen Bäumen tabu für eine Bebauung blieb, beschlossen die Architekten, die Erweiterung direkt an der Nordostseite des Areals, quasi auf der Zufahrt zum Haus, anzusiedeln. Passend zur beengten Lage entwarfen sie ein längliches Gebäude, das sich leicht aus der Flucht des alten Bungalows dreht und von ihm absetzt, um ihn nicht zu sehr zu bedrängen. Der ungewöhnliche Winkel und die parallelogrammartige Grundform des Ergänzungsbaus kann man als eine Reaktion auf die Orthogonalität des Altbaus werten; es ergeben sich daraus aber auch äußerst spannungsreiche Raumsequenzen.

Zwischen Ursprungs- und Ergänzungsbau wurde ein Wintergarten eingeschoben, der vom Garten in die beiden Haushälften leitet. Er ist mittlerweile zum Treffpunkt der Familie geworden, weil man sich hier an zentraler Stelle geschützt und doch fast in der Natur aufhalten kann, mit Blick ins Grüne und in den Himmel. Beim Betreten des Anbaus überrascht die Größe im Kleinen, die bei aller räumlichen Beschränktheit zu spüren ist. Drei in Richtung Nordost ausgerichtete Räume liegen hintereinander an einem Flur, an dessen Ende sich, innenliegend, ein Nassbereich befindet. Abgeschlossen wird das Gebäude von einer Garage mit zwei Stellplätzen. Die drei Zimmer besitzen eine schräge, abgewinkelte Fensterfront, die sehr skulptural wirkt, aber vor allem die Aufgabe hat, bei der ungünstigen Nordlage möglichst viel Licht in die Räume zu leiten. Das funktioniert – selbst an trüben Tagen ist es hell wie in Südzimmern. Zudem kann man durch die im Winkel geführten Fenster einen Panoramablick auf die malerische Landschaft genießen. Die Räume selbst sind einfach und schlicht, aber hochwertig ausgestattet. Alle Böden sind mit Schieferplatten bedeckt, die Einbauschränke und -regale sowie Sideboards wurden aus Multiplexplatten angefertigt; die Regale im Bad sind aus Corian, und zur Beleuchtung genügen zumeist schlichte Leuchtstoffröhren. Für sein Arbeitszimmer hat der Bauherr als Clou eine innen mit Tafellack beschichtete Schiebetür erhalten, auf der er im Vorbeigehen Notizen verfassen kann. Das alles wirkt selbstverständlich, alltagstauglich und angemessen für einen Anbau dieser Größenordnung.

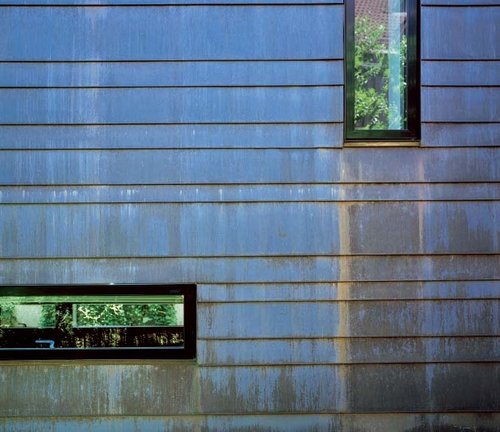

Und eben diese unaufgeregte, aber dennoch prägnante Gestaltung ist auch der Fassade zu eigen. Sämtliche Flächen sind mit dunklem vorbewitterten Zinkblech bekleidet, einem Material, das man eigentlich eher aus dem Industriebau kennt. Das Gebäude erhält dadurch einen ganz eigentümlichen Reiz, eine starke körperliche Präsenz; die dunkelgraubraunen Bleche wirken wie eine Panzerung. Verstärkt wird die monolithische Erscheinung noch durch den abrupten Dachabschluss; die Regenrinne wurde hinter die Fassade verlegt – so bleibt nur ein schmales Dreikantprofil als minimierte Attika. Die Stehfalze jedoch zeigen die handwerkliche Verarbeitung und geben dem Ganzen eine angenehm unperfekte Note. Wunderschön wirkt das Zinkblech, wenn das Sonnenlicht auf seine fast samtene Oberfläche fällt und ganz weich reflektiert wird. Aber natürlich ist die dunkelbraune Metallfassade auch eine Reminiszenz an die Siebziger – das Bundeskanzleramt in Bonn und andere vergessene Perlen lassen grüßen. Darüber lässt sich prächtig auf dem Dach sinnieren, denn der Neubau besitzt neben einer Dachbegrünung auch eine kleine Dachterrasse. Es ist angenehm, hier zu sitzen, zumal man auf diese Weise der aus den Torfböden aufsteigenden Feuchtigkeit enthoben ist.

Was letztlich an diesem Projekt gefällt: die Bescheidenheit und Angemessenheit, mit der dieser Anbau seine Aufgaben erfüllt. Und dazu gehört neben vielerlei praktischen Dingen auch, gestalterisch eine Brücke von der Gegenwart in die Vergangenheit zu schlagen. Für das in Ehren ergraute Wohnhaus der Siebziger ist das eine wohltuende Frischzellenkur, die man vielen dieser lange unterschätzten Bungalows wünscht.db, Fr., 2007.08.31

31. August 2007 Claas Gefroi

verknüpfte Bauwerke

Anbau an einen Wohnbungalow

Skulptur im Garten

»Verwarzung« nennt Arne Fentzloff, was derzeit mit vielen Siedlungen der fünfziger Jahre geschieht. Man kann es auch Verfettung nennen oder schlicht: Verunstaltung. Weil die bescheidenen Häuschen dem gewachsenen Wohlstand ihrer Bewohner nicht mehr entsprechen, werden sie oft ohne Rücksicht auf ihren Charakter um- und angebaut. Für sein eigenes Haus schlug der Architekt deshalb einen radikal anderen Modus vor – und hatte trotz Ensembleschutz Erfolg.

Schlicht ist das Haus der Fentzloffs am Schlösslesweg: Der weiß verputzte Giebelbau bewahrt mit seinen klaren Proportionen, Fensterläden, sparsam profiliertem Ortganggesims und Dachgaupen noch viel vom Original aus dem Jahr 1954.

Schlicht zu klein wurde das Haus aber, als die zwei Kinder kamen. Nun fehlten in den 114 Quadratmetern ein Schlafzimmer und ein zweites Bad.

Was tun? Woanders hinziehen, wo doch für die ganze Familie enge Freundschaften gewachsen waren? Die Nähe zur Stadt, eine Viertelstunde zu Fuß, für etwas irgendwo, weit draußen aufgeben? Nein, das wollte man nicht. Der Familienrat tagte, auch die Kinder, mittlerweile 8 und 14, brüteten und skizzierten mit. Der Blick fiel auf einen Nistkasten im Baum hinterm Haus. Dieser, heruntergeholt, aufgepumpt und hinters Haus gestellt, wirkte als Leitidee vom Haus im Garten mit!

Doch es galt ein Bauverbot in der Siedlung. Es beginnt just vier Meter hinter den Häusern. Mittendrin stand der Nistkasten respektive das für einen eigenständigen Anbau avisierte Baufenster – Ensembleschutz contra mutige Architektur. Die Bauverwaltung und der Bauausschuss zeigten ein Einsehen: Befreit konnte bald an der Gestaltung des Solitärs gefeilt werden. Fünfzehn Arbeitsmodelle entstanden, bis die kupferne Skulptur »im Kasten« respektive ausführungsreif war.

Verträgliche Fremdheit

Was da schließlich im Garten der Fentzloffs hochgezogen wurde, hatte die Siedlung noch nicht gesehen – auf der unterhalb vorbeiführenden, übrigens ziemlich lauten Zubringerstraße gab es am Anfang vor Staunen fast Staus.

Paradoxerweise wirkt aber das Fremde, Maßstabslose der Skulptur im Grünen gerade verträglicher als ein anpässlerischer Anbau. Das kantige Objekt mit dem schroffen Antlitz ist in diesem Kontext mehr Kunst- als Bauwerk. Baumkronen überragen es, so vergleichsweise klein ist es mit seinen 66 Quadratmetern Nutzfläche; es ist schmaler als das alte Haus dahinter und von der Siedlung aus kaum sichtbar.

Was es indes vor allem von ähnlich kantigen Strukturen in der Nachbarschaft (Garagen zum Beispiel) unterscheidet, ist die große Sorgfalt, mit der es gestaltet wurde. Die handwerklich meisterliche Ausführung der Kupferbandfassade macht sie im Licht- und Schattenspiel zu einem plastischen Relief, die allmählich bemerkbare Patina, der Grünspan, korrespondiert mit dem Grün der Umgebung … Kurz: Man schaut sich das Haus einfach gern an. Übrigens auch, weil es drinnen – trotz einer gewissen Wehrhaftigkeit der Erscheinung – viel zu sehen gibt. Der Architekt staffierte das »Schaufenster« anfangs sogar extra mit Zeichen aus und erwog Großbildprojektionen, um den Voyeurismus der Leute zu reizen. Und auch hinter den Schlitzfenstern von Steg und Treppenhaus bleiben Bewegungen sichtbar – die Skulptur lebt.

Das Eltern-Haus

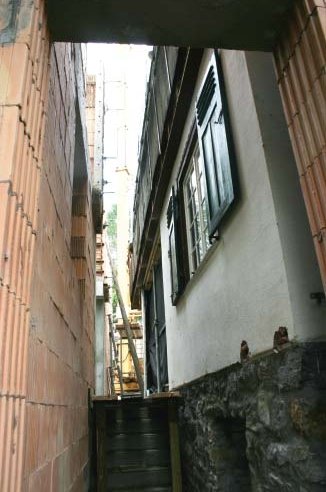

Die interne Organisation des Ensembles ist einfach: Im Altbau trifft sich die Familie, oben wohnen die Kinder – ihnen nimmt der Neubau zwar nicht das Licht wie bei anderen Anbau-Optionen, aber die Aussicht gen Neckar. Der Neubau ist den Eltern vorbehalten, Wohnen, Schlafen, Bad und Ankleide sind hier übereinandergestapelt, verbunden durch einen Treppenschacht, den ein über alle Etagen reichender Schrank von den Wohnräumen trennt. Die Privatheit nimmt also von oben nach unten zu, die Helligkeit ab. Der Verbindungssteg vom Altbau, seitlich verrückt und scheinperspektivisch verlängert, landet auf dem Treppenpodest zwischen Wohn- und Schlafebene. Der Eichendielenboden zieht sich durch Wohnräume wie Treppenhaus (als tragende Stufen) und verbindet fast nahtlos Alt und Neu. Wollte man den Annex später einmal als separate Einheit nutzen, müsste lediglich der Steg gekappt und im Untergeschoss eine Küche eingebaut werden.

Wohnen im Baum: Subtile Verortungen

Lage und Proportion der Fenster sind auf die Nutzungen abgestimmt: Da ist das Schaufenster als optisch fast nicht vorhandene Außenwand. Es nimmt die gesamte Nordseite des offenen Wohnraums ein und holt den bislang wenig integrierten Garten mit seinen wechselnden Stimmungen groß herein. Den mächtigen Walnussbaum habe man bis dahin gar nicht recht wahrgenommen, erzählt der Architekt. Nun nehme die Familie regen Anteil am Leben der Eichhörnchen, Eichelhäher und Fledermäuse; sengende Sommerhitze wie Novembernebel sind im »Naturkino« hinter der Scheibe live erlebbar.

Außenbündig wie dieses Schaufenster in die Wände integriert sind die geschosshohen Schlitzfenster, welche dem Treppenhaus, einer Sonnenuhr gleich, Streifen von Morgen- und Abendlicht bringen. Und man erheischt hier einen raschen Blick auf die Nachbarschaft, auf Leute und Gärten, neben denen man lebt. Der waagerechte Schlitz im Schlafzimmer gewährt den Ruhenden ein Neckarpanorama auf Augenhöhe. Es lässt sich, wie die Schränke, durch Milchglasscheiben verschließen. So bleiben Zeit und Ort im nur scheinbar verschlossenen Haus wohl präsent. Eine entgegenkommende Geste in dieser Hinsicht: Die Fensterflügel eines dänischen Herstellers schwingen nach außen auf. Die schlanken, schwarz beschichteten Aluprofile der Rahmen bzw. Festverglasung sind innen überdämmt, so dass die meisten Öffnungen nur aus Glas bestehen. Dies trägt zur Großzügigkeit des eigentlich kleinen Gebäudes nicht unwesentlich bei.

Ein schönes Detail ist noch die Lichtrutsche im halb unterirdischen Bad: Le Corbusier entlehnt, sorgt sie für angenehme Helligkeit. Den reinen Raumeindruck unterstreichend, wurden auch die Beleuchtungskörper, wo sichtbar, klein und unauffällig gehalten. Das Hauptlicht in Wohn- und Treppenraum bilden in die Fensterlaibungen eingeschlitzte orangefarbene Leuchtröhren, welche die tektonische Fügung des Bauwerks betonen.

Dickholztafeln auf Beton

Zur Fremdheit der Skulptur, dazu, dass sie eigentlich nicht als Haus »gelesen« wird, trägt auch die Konstruktion bei: Binnen weniger Tage wurde sie – auf einem Stahlbeton-Sockel – aus Dickholztafeln zusammengefügt (sie schwebten, wie auch das halbtonnenschwere Schaufenster, per Kran ein).

Dem Gebäudeentwurf liegt ein 22-cm-Raster zugrunde, in Grund- wie Aufriss. So haben auch die Treppensteigungen dieses Maß, was vergleichsweise steil ist, indes einem Turm angemessen.

Bleibt zu erwähnen, dass alle Räume über eine Fußbodenheizung verfügen, die haustechnisch an den Altbau gekoppelt ist. Eine Lüftungsanlage gibt es nicht, vor sommerlicher Überhitzung schützen zum einen eine EnEV-gemäße Dämmung, zum anderen die Lüftungsflügel im Schaufenster, das im Übrigen, da nach Norden orientiert, keines Sonnenschutzes bedarf.

Der alte Baumbestand beschirmt das Haus und dämpft zudem den Straßenlärm, dessentwegen das 650 Quadratmeter große Hanggrundstück im Freien nur eingeschränkt nutzbar ist – auch darum überzeugt das Wohnen »im Baum« über dem Garten, neben den Nistkästen.db, Fr., 2007.08.31

31. August 2007 Christoph Gunßer

verknüpfte Bauwerke

Erweiterung eines Siedlungshauses