Inhalt

WOCHENSCHAU

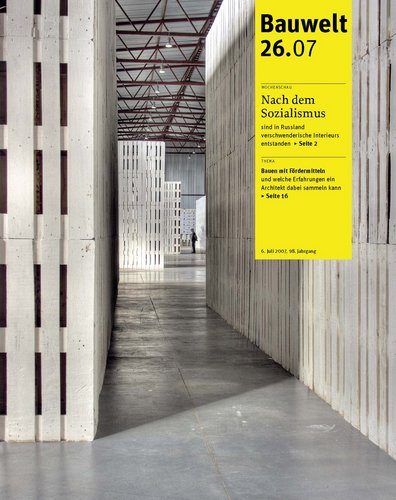

02 Lust auf Raum - Neue Innenarchitektur in Russland

03 Besucherzentrum Arche Nebra am Fundort der Himmelsscheibe von Nebra

04 Megastädte in Asien. Symposium der Deutschen Gesellschaft für Asienkunde

04 The Making of Your Magazines. archplus auf der documenta

05 Der Neue Raum. Magdalena Jetelovà bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen

06 Haubitz + Zoche auf den Seven Screens

06 Denkmal!Moderne

BETRIFFT

08 Buildings for Europe

WETTBEWERBE

10 Forschungszentrum :envihab in Köln-Porz

12 Entscheidungen

14 Auslobungen

THEMA

16 Die Förderpolitik der Europäischen Union

22 Von der Chipfabrik zur Solarfabrik

26 Von Silverlake City ins El Dorado. Themenpark in Templin

30 Eurospeedway Lausitz

34 Erfahrungen eines Architekten. Interview mit André Kempe

REZENSIONEN

37 Capitalist Realism. Neue Architektur in Russland (Hg. Bart Goldhoorn und Philipp Meuser)

37 Verlorene Avantgarde. Russische Revolutionsarchitektur 1922-1932 (Hg. Richard Pare)

37 Irgendwo. Fotografien von Michael Schmidt

38 Neue Architektur in Kärnten (Hg. Haus der Architektur Kärnten)

RUBRIKEN

07 wer wo was wann

36 Kalender

40 Anzeigen

48 Die letzte Seite: Tierpark Ueckermünde