Editorial

Mit Einbruch der Dunkelheit werden Gebäude, Straßen- und Stadträume zu einer Staffelei, auf die Licht neue Räume zeichnen kann. Licht als Gestaltungselement, das neue Orte im Stadtraum entstehen lässt, wurde, wie ein Blick in die Städte verdeutlicht, über viele Jahre vernachlässigt. Während diese mittlerweile das Gestaltungspotenzial von Licht wiederentdeckt, Lichtmasterpläne aufgestellt und umgesetzt haben – Lichtplanung gar als Stadtmarketinginstrument verstehen –, ist das »Zweite Gesicht« manch guter Architektur oft ein traurig-zufälliges. Dabei war Licht, wie die Geschäftshäuser von Hans und Wassili Luckhardt, Jan Willem Eduard Buys De Volharding-Bau und viele weitere Beispiele aus den Zwanzigerjahren zeigen, ein sehr bewusstes architektonisches Gestaltungselement.

Hohe Stromkosten dürfen heute kein Argument mehr sein, einem Bauwerk sein angemessenes Nachtgesicht zu verwehren. Die Lichttechnik ist mittlerweile in der Lage, mit geringem Energieaufwand hohe Beleuchtungsleistungen zu erzielen. Während sich das natürliche Tageslicht dem Einfluss des Architekten entzieht, bietet ihm die künstliche Beleuchtung gestalterische Möglichkeiten. Diese auszuschöpfen, bedarf es oft vertiefter Fachkenntnis oder der Zusammenarbeit mit einem Lichtplaner.

Auch in der Architekturkritik von Fachzeitschriften erfährt das »Zweite Gesicht« meist nur am Rande Aufmerksamkeit. Im vorliegenden Heft haben wir uns deshalb diesem Thema gewidmet, und die Fragen, die dabei aufkamen, gemeinsam mit Architekten und Lichtplanern erörtert. elp

Inhalt

Diskurs

03 Kommentar

03 Hauptbahnhof München: Viel Lärm, jetzt nichts | Rouge Ekkehard Fahr

06 Magazin

16 On European Architecture

Museum as monument: Moneos Prado-Erweiterung | Aaron Betsky

Im Blickpunkt

18 Architecture in Second life | Rolf Sachsse

22 Gerangel um den Flughafen Tempelhof | Nikolaus Bernau

24 100 Jahre Deutscher Werkbund | Ira Mazzoni

Schwerpunkt: Tag und Nacht

29 Zum Thema – Fragen an einen Lichtplaner: Interview mit Gerd Pfarré | elp

34 Kelten Römer Museum in Manching von Fischer Architekten | Roland Pawlitschko

42 Erweiterungsbau Kunstmuseum in Celle von Ahrens Grabenhorst Architekten | Peter Struck

50 Schule und Nachbarschaftszentrum in Cressy (CH) von Devanthéry & Lamunière Architectes | ge

58 Tagblattturm in Stuttgart | Petra Bohnenberger

62 Bewegliche Bühnenbauten Spielbudenplatz in Hamburg von Spengler Wiescholek Architekten mit Lützow 7 Landschaftsarchitekten | Claas Gefroi

72 Neugestaltung des Klosterhofs Wedinghausen in Arnsberg von Kalhöfer-Korschildgen Architekten | Klaus Dieter Weiss

80 Throwies in den USA | Dagmar Ruhnau

84 ... in die Jahre gekommen: Rheinturm in Düsseldorf | Klaus Englert

Trends

102 Der neue Energieplanervertrag | Michael Sellner

Technik Aktuell

104 Neue Entwicklungen in der Lichtplanung: LEDs zur Allgemeinbeleuchtung (Hamburg) von Behnisch Architekten | cf

110 Effiziente Faseroptik als Weiterentwicklung der Lichtfasertechnik | Bernhard Mann

Produkte

116 Elektrotechnik, Lichttechnik, Leuchten | rm

162 Infoticker | rm

164 Schaufenster: Bauen mit Glas | rm

166 Diskussionsrunde über die Anbindung von CAD an AVA | Jürgen Roth

Anhang

170 Autoren

171 Bildnachweis

172 Vorschau / Impressum

Tagsüber ein Zwerg, nachts ein Riese

Geht von Gregor Schneiders schwarzem Kubus, der zurzeit vor der Hamburger Kunsthalle steht, eine beinahe bedrohliche Wirkung aus, so ist der mit zehn Kubikmetern nur unwesentlich kleinere, transluzente Eingangs-Würfel des Celler Kunstmuseums das genaue Gegenteil: ein fragiles Glashaus, licht und leicht, fast körperlos, das des Nachts nochmals sein Gesicht verändert. Die gläserne Box bildet einen Kontrast zu ihrer architektonischen Umgebung und kümmert sich wenig um die Formensprache ihrer Nachbarschaft.

Die hannoverschen Architekten Gesche Grabenhorst und Roger Ahrens haben hier sehr geschickt nicht die lokale Bautradition aufgegriffen und der Fachwerkstadt Tribut gezollt. Denn im Gegensatz zur homogenen Bebauung der Celler Altstadt reihen sich an ihrem Saum ohnehin diverse Putz- und Sandsteinbauten verschiedener Epochen. Dieser heterogenen Stadtkante im Übergang zwischen historischem Stadtkern und der begrünten Bastion des Schlosses fügten die Architekten daher einen weiteren eigenständigen Baukörper ein. Das gläserne Foyer des Kunstmuseums bildet den Schlussstein der historischen Gebäudekette, schließt die prominente Lücke vis-à-vis des dominanten Celler Schlosses, dem gegenüber es sich selbstbewusst behauptet.

Auffällig unauffällig

Der Bau biedert sich nicht an. Mit seiner einfachen, geradezu radikalen Form setzt er einen prägnanten städtebaulichen Akzent. Er spricht eine eigene Sprache, ohne sich der Umgebung aufzuzwingen. Vielmehr entsteht ein spannungsreicher Dialog zwischen Stein und Glas, Leichtigkeit und Erdverhaftung, Monumentalität und Auflösung. Dennoch ordnet sich der Körper in sein Umfeld ein: Als Teil des Museums-Ensembles folgt er den Traufhöhen und Gebäudefluchten seiner Nachbarn, dem Bomann-Museum zur Rechten und vor allem dem erst 15 Jahre alten Erweiterungsbau in seinem Rücken.

Der gläserne Kubus verschafft dem Kunstmuseum den lang ersehnten Zugang von der Straße: Ein etwa drei Meter hoher, transparenter Eingang öffnet das Haus – ohne Schwelle direkt auf Straßenniveau. Die kubische Erweiterung mit einem Foyer, einem Multifunktionsraum und einer Dachterrasse ist kein Ausstellungsraum im herkömmlichen Sinne. Mit dem bescheidenen Anbau ist eine Umstrukturierung des gesamten Kunstmuseums verbunden: In den Erweiterungsbau wird beispielsweise ein zusätzliches Geschoss eingezogen, der gläserne Anbau sorgt damit indirekt für eine Verdoppelung der Ausstellungsfläche auf über 1000 Quadratmeter.

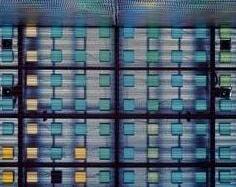

Es ist der Mut zur Einfachheit, der den gesamten Entwurf durchzieht. Die geometrische Klarheit zielt auf das Wesentliche, ist unprätentiös und doch präzise. Der konsequente Kubus nimmt sich zurück, steht ganz im Dienst der Kunst und ist dennoch selbst ein Kunstwerk, ambivalent in seiner Wirkung zwischen Anziehung und Abweisung, Erhabenheit und Spielerei: Mit Ausnahme des transparenten Eingangs ist dem Betonkern eine Hülle aus Weißmattgläsern vorgeblendet, die im Abstand von 70 Zentimetern durch verzinkte Stahlprofile gehalten werden. Um ihre spiegelnde Oberfläche zu erhalten, sind die Rückseiten der Scheiben bedruckt. Durch versetzte Öffnungen aus Klarglas an der rechten Gebäudekante wird die Gleichmäßigkeit der Fassade bewusst gebrochen. Hier kann man von außen hinter die Fassade blicken, ein Fenster im Multifunktionsraum ermöglicht umgekehrt wiederum den Sichtkontakt zum Schloss.

Nächtliches Farbenspiel

Ist der Bau schon am Tage ein Blickfang, so erwacht er nachts zu einem magischen Eigenleben, wenn die Glashaut hinterleuchtet wird: An der verputzten Betonwand strahlen zwei Leisten mit Leuchtdioden – eine am Boden und eine unterhalb der Dachkante – ein gleichmäßiges Licht über die gesamte Fassadenhöhe. Ein Computer mischt die drei Farben Grün, Rot und Blau erst an der Wand zum gewünschten Farbton. Die stromsparenden LED-Lichtleisten haben eine lange Lebensdauer, vor allem aber ermöglichen sie stufenlose Farbübergänge im gesamten Farbspektrum.

Doch ihr Potenzial schöpft die Lichtbox nur bei besonderen Events voll aus. Ebenso wie das Bauwerk ist auch seine nächtliche Beleuchtung möglichst dezent gehalten, weit entfernt vom grellen Beleuchtungsterror einer Kirmes. Eine gezielte Lichtsetzung sorgt für eine wohldosierte Inszenierung, vermittelt den Eindruck eines schwebenden, fast schwerelosen Lichtkörpers. Die Standardbeleuchtung des kalten Kristalls ist daher ein leicht gräulich schimmerndes Weiß, nur aus den Ritzen zwischen den Glasscheiben dringt helles Licht und erzeugt ein weißes Lichtgitter.

Zu jeder vollen Stunde kommt Leben in die Leuchtdioden, geht mit der nüchternen Box eine Wandlung vor: Anfangs kaum merklich, wechselt das Weiß zu einem blassen Violett, und für etwa zehn Minuten ist jetzt eine kontinuierliche Lichtschleife zu erleben: Acht Farbtöne gehen nahtlos ineinander über – alternierend in der kälteren Gelb-Grün-Blau-Skala oder nach weiteren 50 Minuten Weißphase in warmen Orange-Rot-Violett-Tönen. Vergleichbar mit dem Effekt der Standardbeleuchtung ist das Licht nicht gleißend, vielmehr ein inneres Glühen, von dem ein suggestiver Sog ausgeht. Diese subtile, pointierte Inszenierung ist weit wirkungsvoller als eine permanente Bespielung.

Nachts wird das Kunstmuseum so lebendig, eine pulsierende Architektur mit beseelter Oberfläche. Der kleine Kubus gibt dann ein bisschen an, plustert sich auf, strahlt aus auf die Nachbarschaft. Selbst den Renaissance-Riesen gegenüber neckt er mit seinem Leuchten, benimmt sich wie ein vorwitziger Enkel, der mit seiner altmodischen Großmutter spielt. Dagegen ist die Beleuchtung des behäbigen Bauwerks herkömmlich, fast anachronistisch. Das Frage- und Antwortspiel des ungleichen Paars, das spielerische Kräftemessen zwischen Kunst-Kiste und Renaissance-Kasten wird nachts eindeutig zugunsten des changierenden Würfels entschieden. Aber dieses Zwiegespräch ist ganz unaufgeregt, geruhsam, fast meditativ.db, Do., 2007.05.31

31. Mai 2007 Peter Struck

verknüpfte Bauwerke

Eingangsbau Kunstmuseum Celle

Glühwürmchen für Gross und Klein

Was andernorts gerne als Beiläufigkeit der städtischen Infrastruktur behandelt wird, bildet im Genfer Vorort Cressy den Kristallisationspunkt des öffentlichen Lebens: Grundschule, Sporthalle und Clubräume belegen den zentral gelegenen Endpunkt einer sich durch die gesamte Neubausiedlung ziehenden Grünachse. Die unverwechselbare Farbgestaltung gibt dem öffentlichen Raum – tagsüber wie nachts – Identität und Charakter. Das Besondere: Die Farbstimmung der Fassade bei Dunkelheit ist abhängig vom Maß der Sonneneinstrahlung bei Tag sowie der jeweiligen Jahreszeit.

Die Anwohner stört es nicht, dass die Gebäude nachts leuchten – im Gegenteil: Freunde werden extra mit dem Versprechen zu sich nach Hause eingeladen, etwas ganz Besonderes zu sehen zu bekommen. Groß ist die Enttäuschung dann, wenn die Beleuchtung nicht in Betrieb ist – was in den ersten Monaten nach Eröffnung des Komplexes schon einmal vorkommen konnte.

Inzwischen funktionieren Technik und Architektur ganz nach Plan. Noch etwas Sonne, Wasser und Geduld, und auch die Grünflächen werden ganz dem Wunsch von Planern und Bürgern entsprechen.

Seit 1999 entwickelt sich auf einem Gelände, das von den beiden westlich von Genf gelegenen Gemeinden Bernex und Confignon gemeinsam für den Wohnbau erschlossen wurde, ein Quartier mit etwa 200 Wohneinheiten. Der architektonische Anspruch ist hoch, die Preise sind moderat. Staatlich geförderter Wohnraum (HBM = »habitation bon marché«) und die verkehrsgünstige Lage nahe der Autobahn zogen bereits viele junge Familien an, deren Sprösslinge seit dem Sommer 2006 die Grundschule direkt vor Ort besuchen können.

Funktional gefügt

Der Schulkomplex besteht aus drei kubischen Gebäudeteilen, die im Grundriss leicht gegeneinander verdreht sind. Der öffentliche Außenraum wird dadurch zoniert, nicht aber eingeengt. Im Gegenteil: Die Maßstäblichkeit der umgebenden Wohnbebauung mit reichlich Frei- und Grünflächen wird fortgeführt und erzeugt auf dem etwas erhöht auf dem Rücken einer Bodenwelle gelegenen Gelände ein Gefühl von ländlicher Weite. Das auf dem leicht abfallenden Areal zuoberst gelegene und halb einge¬grabene Volumen ist dem Sport vorbehalten; die Turnhalle ist ringsum verglast und wird von Tageslicht durchflutet. Der kleine quadratische Bau unterhalb beherbergt Vereinsräume, einen Speisesaal mit Küche und die auch für außerschulische Veranstaltungen offen stehende Aula. Das unterste und größte Volumen schließlich ist der Schule vorbehalten. Auf den beiden oberen Ebenen liegen – nach Art von Windmühlenflügeln um das zentrale Atrium herum verteilt – je sechs Klassenzimmer und ein Sonderraum. Zwischen-flächen mit Verbindung zur Außenfassade bieten Raum für klassenübergreifende Projektarbeiten. Die zentralen Verwaltungs- und weitere Funktionsräume befinden sich im Erdgeschoss. Im zur Hälfte natürlich belichteten Untergeschoss kommen ein Raum für außerschulische Aktivitäten, die Bibliothek und die Wohnung des »Concierge« hinzu.

Die Räume und vor allem das Atrium wirken hell und leicht. Die weiten Freiflächen, der große Luftraum und vielerlei Ausblicke leisten dazu ihren Beitrag und lassen die Schwere der Konstruktion kaum spüren. Um die ¬Effekte der energetischen Bauteilaktivierung optimal nutzen zu können, wurden die tragenden Innenwände und die Decken in Sichtbeton ausgeführt. Die Wände erhielten dabei eine samtig weiche Oberfläche, die ¬Decken hingegen litten bei der Herstellung etwas unter der Vielzahl technischer Einbauten und gelegentlichen Verzögerungen bei der Verarbeitung. Für das erklärte Lieblingsbaumaterial vieler Architekten sprachen ganz banale Argumente: »c’est plus durable« – die Oberflächen sind einfach ¬widerstandsfähiger und bilden zusammen mit großflächigen Eichenholzverkleidungen und etwas Stahl und Glas einen sachlichen aber freundlichen Rahmen, der das bunte Kindertreiben samt dessen gestalterischer Äußerungen bestens verträgt. Die terrazzoartige Optik der weichen Böden resultiert aus einem PU-gebundenen Gummigranulat, dessen Oberfläche geschliffen und mit einem elastischen PU-Harz versiegelt wurde.

Leuchtkörper

Steht im Inneren die Haptik der Materialien im Vordergrund, so zeigt sich von außen ein ganz anderes Bild; die ringsum laufenden Stahl-Glas-Fassaden mit Fensterelementen aus Aluminium führen ein gestalterisches Eigenleben, das technizistisch anmutet. Um Betriebskosten zu sparen, wurde die Außenhaut zweischalig konzipiert, zur Be- und Entlüftung der Räume werden die Eigenschaften einer Kaltfassade mit kontrolliertem Luftaustausch genutzt, eine mechanische Lüftung erübrigt sich dadurch. Die Anforderungen der Schweizer Energie-Norm MoPEC2 werden dennoch erfüllt (der U-Wert liegt bei 0,88 W/m²-K). Einzelne Fensterelemente durchstoßen den Pufferbereich und schaffen dadurch direkten Zugang zur Außenluft.

Alle drei Baukörper sind jeweils von einem »grünen Kragen« umgeben, einem Humusstreifen, dessen Bewuchs sich noch entfalten muss. Gräser und niedrige Sträucher werden an heißen Tagen dafür sorgen, dass die über den asphaltierten Freiflächen erhitzte Luft leicht abgekühlt und angefeuchtet in die Doppelfassade strömt.

Das in vielerlei Hinsicht bedeutendste Fassadenelement tritt bei schlechtem Wetter kaum in Erscheinung. Der an den weniger stark besonnten Seiten meist aufgerollte Sonnenschutz besteht aus unregelmäßig perforierten PVC-Folien. Sie sind im wahrsten Sinne der Ferrari unter den Sonnenschutzmaterialien, haben mit schnellen Autos allerdings wenig zu tun; sie stammen von einem französischen Hersteller textiler Bauelemente gleichen Namens. Die Idee, die Fassaden mit Pastelltönen zu beleben, hatten Devanthéry & Lamunière bereits 1999 beim Rathaus von Payerne erprobt. Dort wie in Cressy geben die unterschiedlich gefärbten Bahnen dem Gebäudeäußeren aus Metall und Glas einen heiteren Charakter. Nach innen wirken sie wie ein Filter, auf dem sich die Umgebung schemenhaft abzeichnet und der die Leuchtkraft der Farben noch verstärkt.

Nach außen binden sie die drei Einzelbauten zu einer Einheit zusammen und bewerkstelligen vor allem eines: Sie erzeugen ein einprägsames Bild, mit dem sich die Bewohner identifizieren können. Besondere Kraft schöpft das hiesige Konzept, mit Farben lokale Identität zu schaffen, aus dem Umstand, dass die Wirkung mit dem Sonnenuntergang nicht verblasst, sondern bei Dunkelheit ein weiterer Aspekt hinzutritt. Schon der Wettbewerbsentwurf, mit dem die Genfer Architekten 2002 den Sieg errangen, firmierte im Büro unter dem Namen »Glühwürmchen«. Der Name »Luciole« hat sich erhalten, schließlich wirken die Gebäude auch nachts als Bezugspunkt für die Bewohner. Dabei werden die pünktlich zum Sonnenuntergang herabgelassenen Sonnenschutz-Stores unabhängig von ihrer Eigenfarbe mit farbigem Licht angestrahlt. Auf Höhe der Dachkante wurde dazu pro Fassadenjoch je ein LED-Strahler angebracht, dessen Einzelelemente die Lichtfarben Rot, Grün und Blau emittieren. Gemeinsam mit dem Lichtkünstler Daniel Schlaepfer entwickelten Devanthéry & Lamu-nière ein Konzept, das insgesamt neun unterschiedliche Farbszenarien umfasst. Dazu misst ein Sensor auf dem Dach das tägliche »Wetter-Licht« und gibt dann die Meldung über »sonnig«, »wolkig« oder »regnerisch« an die Steuerung weiter.

Diese bestimmt daraus einen von der Jahreszeit abhängigen Farbcharakter, der von matt bis gesättigt reicht. Im Sommer werden in Analogie zum hohen Blauanteil des Zenitallichtes verstärkt Blautöne beigemischt, den Übergangszeiten in Frühling und Herbst entsprechen grüne, dem Charakter der im Winter tief stehenden Sonne rote Töne. Somit erstrahlen die Fassaden nach einem sonnigen Herbsttag in intensiven Gelb-Orange-Tönen. Nach einem regnerischen Sommertag leuchten sie in mattem Blau.

Wurde auf seiten des Energieverbrauchs für Heizung und künstliche Raumbeleuchtung viel planerischer Aufwand für die größtmögliche Einsparung getrieben, so stellt sich auf der anderen Seite die Frage nach der ökologischen Vertretbarkeit der nächtlichen Gebäudeillumination. Der Projekt-leiter Frédéric Crausaz winkt ab, pro Nacht werden insgesamt nur etwa 700 Watt verbraucht.

Angesichts des charmanten Konzeptes und der tagsüber wie nachts zwar auffälligen, aber an keiner Stelle überzogen wirkenden, sondern vielmehr angenehm zurückhaltenden Gestaltung mag man darüber ohnehin nicht nachdenken. Vielmehr möchte man auch die Straße überqueren und das ebenfalls von Devanthéry & Lamunière gestaltete Wartehäuschen an der Buswendeschleife in Augenschein nehmen. Dessen Dachuntersicht erstrahlt in verschiedenen Farben, deren Zusammensetzung sich beim Umrunden des Funktionskerns mittels bewegungsempfindlicher Sensoren steuern lässt.

Auf diese Weise wussten die Architekten, die Bewohnerschaft für sich und für die Bauten einzunehmen. Die Qualität der entstandenen Freiräume tut dazu ihr Übriges. Die Flächen zwischen den einzelnen Kuben sind bei heiterem Wetter erstaunlich stark frequentiert. Der nächtliche Spaziergänger kann sich auch ohne Straßenbeleuchtung gefahrlos durch das Gelände bewegen.db, Do., 2007.05.31

31. Mai 2007 Achim Geissinger

verknüpfte Bauwerke

Schule und Nachbarschaftszentrum

Farbiger Budenzauber

Selten schafft es ein Bauwerk, sich so gut in ein städtebauliches Gefüge einzupassen, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Illuminiert mit LEDs und variabel an ihrem genauen Standort, können die beiden beweglichen Bühnen aber weit mehr als nur hübsch aussehen. Doch das ausgeklügelte Nutzungskonzept wartet auf seine Umsetzung seitens der Betreibergesellschaft. Das Potenzial ist wohl vorhanden, allein, es fehlt der Wille?

Wohl in jeder Stadt gibt es blinde Flecken, Gebiete, die über längere Zeit nicht angerührt und überplant wurden. In Hamburg gibt es davon, dem aktuellen Boom zum Trotz, gleich mehrere, und sie liegen noch dazu im Zentrum der Stadt. Es sind Orte mit einer bewegten, manchmal fast schon mythischen Vergangenheit, an deren Neuplanung sich über lange Zeit kein Planer oder Politiker heranwagte und, falls doch, die Zähne daran ausbiss. Die gerade erst wieder gescheiterten Pläne zur Bebauung des Domplatzes, der historischen Geburtsstätte Hamburgs, sind dafür ein lehrreiches Beispiel.

Auch der Spielbudenplatz im Herzen St. Paulis gleich neben der Reeperbahn schien für Jahrzehnte ein solch vermintes Gelände zu sein. Dass er nun doch neu bebaut wurde, grenzt fast an ein Wunder. In früheren Zeiten, als St. Pauli noch vor den Toren Hamburgs lag, wurde hierher all das ausgelagert, was man nicht in der Stadt haben wollte: Tranbrennereien, Ölmühlen, Müllplätze, Pest- und Friedhöfe. Nach der Aufhebung der Torsperre 1860/61 erlebte St. Pauli eine rasante Entwicklung hin zu einem extrem dicht besiedelten Wohn- und Gewerbeviertel, das den rechtschaffenden Hamburgern Sündenpfuhl und Verlockung zugleich war. Raubeinige Seeleute zechten in düsteren Spelunken, Prostituierte gingen ihrem (in Hamburg verbotenen) Gewerbe nach, Schausteller amüsierten das Publikum mit allerlei Spektakel. Ab 1840 wurden die Buden ersetzt durch feste Gebäude, darunter große, auch architektonisch bemerkenswerte Konzert- und Bierpaläste sowie Varieté- und Theaterbauten. Der Abstieg kam nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs. Die Neubauten der Nachkriegszeit rund um den Spielbudenplatz und die Reeperbahn waren banale Schuhschachteln mit Leuchtreklame an der Vorderfront – dekorierte Schuppen, wie sie Robert Venturi auch am Strip von Las Vegas ausmachte, nur ohne deren Größe und Glamour. Der unbefestigte Spielbudenplatz wurde in den sechziger Jahren mit einem Gewirr von provisorischen Pavillons überzogen, in denen Kneipen und Diskotheken zweifelhaften Charakters unterkamen. Damit war niemand zufrieden, und es gab seitdem immer wieder neue, teils bizarre Vorschläge für eine Umgestaltung, die allesamt wieder verworfen wurden. So rief die Freie und Hansestadt Hamburg 2004 einen offenen Realisierungswettbewerb aus – mit über 300 Teilnehmern derzeit der größte Gestaltungswettbewerb der Hamburger Stadtgeschichte. Gebaut wurde der mit dem dritten Preis ausgezeichnete Entwurf von Lützow 7 Landschaftsarchitekten und Spengler Wiescholek Architekten.

Ein neues, gelungenes Konzept

Ihre geradezu zwingende Idee war, dem Platz seine Funktion als öffentliche Amüsierstätte zurückzugeben. Die Tradition der provisorischen Buden des fahrenden Volkes wiederaufnehmend, entwickelten sie das Konzept von zwei auf Schienen beweglichen Bühnenbauten, die unterschiedlichste Raumsituationen erzeugen und für alle Arten von Veranstaltungen genutzt werden können. Eng beieinanderstehend werden die Bühnen zu einem nur seitlich geöffneten Veranstaltungsraum, auseinandergerückt öffnen und begrenzen sie den Platz für Konzerte, Märkte und Versammlungen. Dabei können die Spielbuden sowohl als Bühnenfläche als auch als Zuschauerraum genutzt werden; sogar der Aufbau von Tribünen ist auf ihnen möglich. So entstand ein wahrhaft demokratisches Forum für Menschen unterschiedlichster Sphären, die sich hier zu U- und E-Kultur, Kunst und Kommerz, Sport und Spiel versammeln. Unvergessen die Bundesauftaktveranstaltung zum Tag der Architektur 2006 auf den zusammengeschobenen Bühnen, als die elaborierten Reden von Ministern, Präsidenten und Senatoren immer mal wieder durch die Schlachtrufe und Fanfaren fröhlich vorbeiziehender Fußball-WM-Fans unterbrochen wurden und sich anschließend Plebs, Politiker und Planer bei Bier und Fischbrötchen auf dem Platz bestens verstanden.

Das bewegliche Tragwerk

Dass dieses Experiment eines für alle offenen »Möglichkeitsraums« glückte, ist der gelungenen gestalterischen und technischen Umsetzung zuzuschreiben. Die beiden Bühnen, die Platzfläche aus rotem geschliffenen Asphalt, schlanke Leuchtstelen und die »Stadtterrassen« an beiden Platzenden mit Kiosken, Servicepavillons und neu gepflanzten Baumhainen bilden ein Ensemble, das den Platz aus seiner vormaligen Tristesse erhebt, sich dabei aber in seiner nüchternen Zweckmäßigkeit in den Stadtteil einpasst. Die Hauptrolle spielen die Bühnen: Die beiden jeweils 16 mal 16 m großen und 10 m hohen Spielbuden in Form von liegenden Us bestehen aus einem Fachwerk aus geschlossenen, feuerverzinkten Stahl-Rechteckprofilen. Die Elemente des Tragwerks wurden in der Fabrik vorgefertigt und konnten an Ort und Stelle schnell zusammengeschraubt und -geschweißt werden. Die erstaunliche Dachauskragung von 12 m bei einer Konstruktionshöhe von nur 1 m lässt das Dach trotz seiner Ausmaße fast schon filigran erscheinen (siehe Detailbogen S. 176). Leider verkraftet die Dachkonstruktion nur geringe zusätzliche Traglasten, weshalb zum Beispiel bei Konzerten zusätzliche Stützen und Traversen für die Licht- und Tontechnik installiert werden müssen. Im Bodenbereich werden die Lasten über einen 1 m hohen Trägerrost auf das Fahrwerk übertragen. Zu Wartungszwecken ist dieser Bereich ebenso wie der Dachraum betretbar. In den 4,5 m tiefen Bühnenrückwänden sind Flächen für zusätzliche Bühnentechnik sowie Technikräume für die Stromverteilung der Bühnenbeleuchtung sowie die Batterieanlagen und die Elektromotoren für den Fahrbetrieb untergebracht. Um die Bühnen auf den Schienen zu bewegen, werden sie zunächst über eine Hydraulik um 15 bis 20 cm angehoben und so Beschädigungen durch herumliegende Steine oder ähnliches vermieden. Haben die Bühnen ihre neue Position erreicht, werden sie wieder auf ihre Füße abgesenkt, um das Fahrwerk zu entlasten.

Life on a dancefloor?

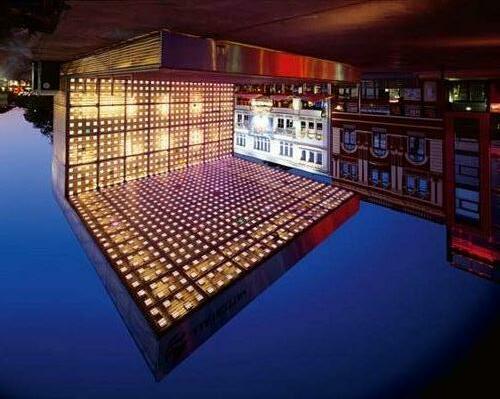

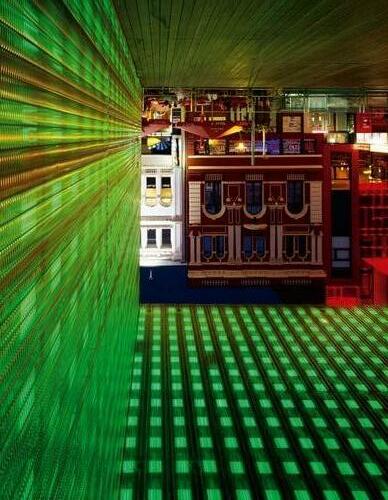

Mobilität und Nutzungsvielfalt sind aber nur zwei Charakteristika der Buden, ihre wandelbare, abends und nachts leuchtende Haut spielt eine ebenso wichtige Rolle. Spengler Wiescholek und Lützow 7 hatten bereits am Anfang der Planungen die Vision eines Platzes, der durch Lichtgestaltung lebendig wird und mit den Kiez-prägenden Leuchtreklamen korrespondiert. Zusammen mit der in einem hierfür ausgeschriebenen Wettbewerb siegreichen Arge CNWS wurde ein Konzept entwickelt, das die Buden, den Platz, die Baumhaine und die Kioske mit einbezog. Der Platz sollte sich nachts zu einem bunten, dynamischen »Urban Dancefloor« wandeln – einem großen städtischen Discoparkett, erleuchtet durch bewegliche, farbige LED-Lichtköpfe auf entlang des Platzes errichteten Mastleuchten und ebenfalls durch LEDs illuminierte Spielbuden, alles zentral von einem Rechner gesteuert. Die Wahl fiel sehr schnell auf LEDs als Leuchtmittel, weil nur diese zum einen eine lange Lebensdauer und zum anderen eine sehr gute Energiebilanz (große Lichtausbeute bei relativ niedrigem Energieverbrauch) garantieren. Mit dem farbig beleuchteten Tanzplatz wurde es dann leider aus technischen Gründen doch nichts – es gab keine RGB-Lampen mit ausreichender Lichtstärke, die in den vorgegebenen Mastleuchten Platz gefunden hätten. Weil die Leuchtstelen nun doch nur statische weiße Lichtflecken auf den Platz werfen, rückt umso mehr die Tag-Nacht-Wirkung der Spielbuden in den Vordergrund. Tagsüber wirken deren Fassaden eher geschlossen. Die Buden sind bekleidet mit einem mal schimmernden, mal reflektierenden Edelstahlgewebe, das grob genug geflochten ist, um einen Hauch von Durchblick auf das Innere der Baukörper zuzulassen und Graffiti-Attacken zu verhindern. Es ist befestigt auf einer Unterkonstruktion aus verzinkten Rechteckrohren. Hinter diesem Metallkleid nach Art von Paco Rabanne schützt eine Wetterhaut aus ESG das Innere der Bühnen.

Technische Umsetzung

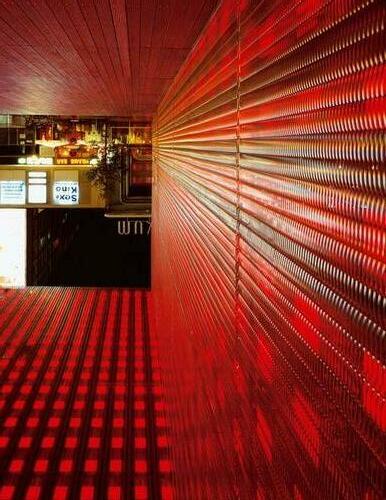

Abends wandelt sich das Bild: Die Bühnen beginnen aus ihrem Inneren heraus goldfarben zu leuchten, werden gleichsam entmaterialisiert und lassen Blicke in das Tragwerk zu. Doch dies ist nur die Grundbeleuchtung außerhalb der publikumsintensiven Zeiten, erzeugt durch in der Tiefe des (Bühnen-)Raums installierte, mit Farbfolie umhüllte Leuchtstofflampen. Zu später Stunde verwandeln dann insgesamt 2560 speziell angefertigte LED-Module die Bühnen in riesige, sich ständig wandelnde Lichtskulpturen.

Jedes dieser zwischen Außenhaut und Tragwerk angebrachten quadratischen Module mit 22 cm Kantenlänge ist einzeln per Computer steuerbar und kann, mit 32 einzelnen LEDs in den Grundfarben RGB bestückt, alle denkbaren Farben darstellen. Damit sich die einzelnen RGB-Lichtpunkte im Auge des Betrachters mischen und ihn nicht blenden, wurde auf der Vorderseite der Module jeweils eine weiße opale Diffussionsscheibe angebracht, die das Licht streut.

Da die Bühnenbauten nicht komplett gegen Feuchtigkeit, Staub und Temperaturschwankungen abgeschirmt sind, war es nötig, die Module witterungsbeständig in der relativ hohen IP 65-Schutzklasse anzufertigen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Vorderseiten verklebt und auf der Rückseite das Gehäuse und der LED-Platinenträger luftdicht verschraubt werden mussten. So konnte auch unter den erschwerten Bedingungen eines Stadtplatzes eine durchschnittliche Lebensdauer der LEDs von 50 000 Stunden gewährleistet werden, was selbst bei einem 24-Stunden-Dauerbetrieb einen Austausch nur alle sechs Jahre und eine wichtige Reduzierung der Betriebskosten bedeutet. Angesichts des durch die Lichtanlage erzielten Effekts und Imagegewinns für den Platz sind die Betriebs-, aber auch die Planungs- und Baukosten (etwa eine halbe Million Euro für die gesamte Beleuchtungsanlage des Spielbudenplatzes bei Gesamtbaukosten von rund fünf Millionen Euro) äußerst moderat.

Verwandlungskünstler mit verschenktem Potenzial

Die Programmierung der LED-Leuchten erfolgt über eine Computeranlage, die beide Bühnen gemeinsam oder getrennt voneinander steuern kann; übrigens auch unter Einbeziehung der Stelen auf dem Platz, deren Licht zu dimmen ist. Die Planer haben die Anlage so ausgelegt, dass sie frei programmiert werden kann und offen ist für alle möglichen Visualisierungen: Formen, Farben, Bilder, Filme. Die grobe Rasterung der mit 25 cm relativ weit auseinander liegenden Module mit ihrer rigide reglementierten Pixelzahl ist im Zeitalter der immer detailreicheren Medienfassaden und Infobildschirme eine bewusste gestalterische Entscheidung nach dem Motto »Weniger ist mehr«: Die erzielte Grobkörnigkeit lässt dem Zuschauer Interpretationsspielräume und erzeugt einen reizvollen Kontrast zwischen Nah- und Fernwirkung, wenn sich zusammenhanglos erscheinende Formen und Farben mit zunehmenden Betrachtungsabstand allmählich zu Zeichen und Bildern zusammenfügen. Die Reduzierung und Limitierung der Möglichkeiten soll aber auch einen kreativen Freiraum für Künstler schaffen, die sich per Laptop, W-LAN und Passwort in die Computer einloggen und die Lichtanlage steuern können. Leider haben die Bühnenbetreiber lange Zeit das Konzept der LED-Fassade nicht nachvollziehen können. Die üblichen Großbildschirme in den Köpfen, war es ihnen nach Aussage der Lichtplaner unverständlich, warum man sich beim Detailreichtum der Darstellung freiwillig beschränken sollte. Statt künstlerischer Interventionen hätte man wahrscheinlich lieber Werbefilme gezeigt. So werden bis heute noch nicht annähernd die Möglichkeiten der Fassade genutzt: Bis vor Kurzem glühten die LED-Lichtpunkte kümmerlich in nur einer Farbe, später dann wurden zumindest einige Grundprogrammierungen (Farbverläufe, Textbotschaften) genutzt. Auch die von CNWS vorgeschlagenen Events wie jährliche Wettbewerbe für die beste Bespielung oder regelmäßige Video-Jockey-Contests sind noch in weiter Ferne. Aber immerhin: Wie man hört, wurde neulich ein Mitarbeiter der Betreibergesellschaft für die Bespielung der Fassade abgestellt.

Überhaupt sorgte die bisherige Nutzung des neuen Spielbudenplatzes für viel Ärger. Das Areal wurde von den Betreibern, allesamt Anlieger des Platzes, mal eingezäunt, mal mit Imbiss- und Bierbuden dauerbespielt und verdreckte dabei mehr und mehr. Die Buden blieben so gut wie ungenutzt, die Kioske geschlossen. Die Architekten Spengler Wiescholek drohten zwischenzeitlich schon, die Bühnen abbauen und anderswo aufstellen zu lassen. Betrachtet man diese Entwicklung, fragt man sich, warum die Stadt die Spielbuden nicht in Eigenregie betreiben wollte. Die Antwort ist leicht: In Zeiten leerer Stadtsäckel und von Public-Private-Partnership bot sich hier eine weitere Einnahmequelle. Immerhin: Die Anhandgabe war zunächst auf ein Jahr begrenzt und so konnte die Stadt vor Kurzem bei den Neuverhandlungen für eine Vergabe bis 2015 weit rigidere Pflichten für den Betreiber durchsetzen: Es wurde eine Mindestzahl von Veranstaltungen festgelegt und auch die Art der Nutzung. Der Platz darf künftig nur noch zu einem Drittel gastronomisch genutzt werden, die Möblierung soll einheitlich gestaltet sein. Und schließlich sollen die Bühnen ein größeres Gewicht als Gestaltungselemente erhalten, indem sie regelmäßig bewegt, bespielt und mit wechselnden Lichtinszenierungen illuminiert werden.

Bei aller Traurigkeit darüber, dass solche Selbstverständlichkeiten in Verträgen haarklein festlegt werden müssen: Es besteht nun erstmalig die Hoffnung, dass dieses Projekt endlich den Anspruch seiner Planer einlösen kann, eine Renaissance der öffentlichen Räume der Stadt Hamburg einzuläuten. Das Zeug dazu hat es.

[ Arge Spielbude Hamburg Fahrbetrieb Lützow7 Garten- und Landschaftsarchitekten C. Müller J. Wehberg, Berlin (Federführung)

Spengler Wiescholek Architekten, Hamburg ]db, Do., 2007.05.31

31. Mai 2007 Claas Gefroi