Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Ausstellungsparcours „Modelle für morgen“ in Köln | Uta und Robert Winterhager

03 Fischer-von-Erlach-Ausstellung in Graz | Hubertus Adam

04 Weiße Folter. Gregor Schneider in Düsseldorf | Uta Winterhager

04 Walter Niedermayr/SANAA in Antwerpen

BETRIFFT

10 Brasilia-Wettbewerb zum Fünfzigsten | Gabriel Dorfman

WETTBEWERBE

12 Neubau Volkswohlbund Versicherungen Dortmund | Ulrich Brinkmann

14 Indische Polarstation | Friederike Meyer

14 Entscheidungen

16 Auslobungen

THEMA

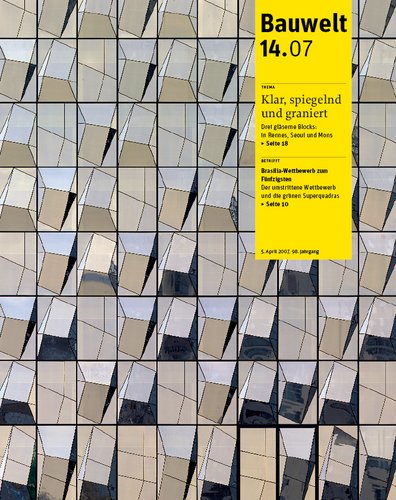

18 Schwarze Magie | François Lamarre

26 Trutec Building | Christian Brensing

32 Glasprisma und Bleisoldaten | François Chaslin

REZENSIONEN

42 Organische A rchitekturkonzepte zwischen 1900 und 1960 in Deutschland | Ulrich Höhns

42 Günter Kupetz. Industrial Design | Dagmar Steffen

RUBRIKEN

08 wer wo was wann

08 Leserbriefe

40 Kalender

44 Anzeigen

Brasilia-Wettbewerb zum Fünfzigsten

André Malraux nannte sie die „Hauptstadt der Hoffnung“. Brasilia brauchte jedoch Jahrzehnte des Reifens und der Korrekturen. Der Architekturhistoriker Dorfman von der Universität Brasilia betont die heutigen Qualitäten.

Am 16. März vor 50 Jahren wurde das Ergebnis des Wettbewerbs für die neue Hauptstadt Brasiliens bekannt gegeben. Zuvor hatte der Ausschluss ausländischer Architekten und Stadtplaner beim Wettbewerb weltweit Empörung ausgelöst. Auf die Frage, warum nicht Le Corbusier eingeladen worden sei, antwortete Oscar Niemeyer in den siebziger Jahren: „Wir sind Brasilianer und wollten unsere eigenen Pläne verwirklichen.“ Auch im Rückblick lässt sich uneingeschränkt sagen, dass von den 26 Entwürfen, die bei der Prüfungskommission eingereicht wurden, der mit dem ersten Preis gekrönte Vorschlag von Lúcio Costa (1902–1998) die meisten Qualitäten aufwies, ungeachtet seiner Mängel und Ungenauigkeiten. Vor allem eines unterscheidet Costas Entwurf von denen seiner Konkurrenten, und das ist die Fähigkeit, eine für die damalige Zeit angemessene Lösung zum Thema neue Hauptstadt zu bieten, eine wirklich „modern“ zu bezeichnende Lösung, ohne dabei den Ende der fünfziger Jahre vorherrschenden Trends bedingungslos zu verfallen – weder dem engstirnigen Funktionalismus noch den abstrusen Zukunftsvisionen, die damals als Inbegriff des avantgardistischen Städtebaus galten. Dem Preisgericht gebührt Anerkennung, diese Qualität bei Costas Entwurf erkannt und ihm mehrere weiterführende Vorschläge an die Hand gegeben zu haben – vor allem was die Verschiebung der Stadt in Richtung des Sees betrifft und die Verdoppelung der Wohngebiete, die östlich der alles dominierenden zentralen Achse liegen. Dies führte dazu, dass die Gesamtfläche der Wohngebiete um circa ein Drittel erweitert wurde.

Stadt der Stadtfunktionen

Costa ist es gelungen, den Städtebau seiner Zeit mit Bewährtem in einer Weise zu verknüpfen, dass die funktionale Effizienz nicht um den Preis der Missachtung der Landschaft und des menschlichen Maßstabs gesucht wurde. Dass sich die funktionalistischen Merkmale seines Plans im Laufe der Zeit allerdings eher als Hindernis denn als Vorteil für die Organisation der Stadt erwiesen haben, liegt eben an jener damals vorherrschenden, allzu schematischen Auffassung von einer Stadt der Zukunft. Costa hat es nicht geschafft, sich bei seinem Entwurfskonzept von dieser Auffassung zu befreien, und darunter werden die Einwohner von Brasilia immer zu leiden haben.

Dennoch und trotz aller dem städtebaulichen Plan angeborenen Fehler, die sich nur begrenzt beheben lassen, hat sich die Stadt in der brasilianischen Realität fest integriert und bemerkenswert entwickelt. Nach den unzähligen, teils tragischen, teils komischen Pannen, die nach der allzu voreiligen Einweihung am 21. April 1960 aufgetreten waren, gewann die zu jenem Zeitpunkt höchstens als Stadttorso zu bezeichnende Ansammlung von Gebäuden allmählich an Leben.

Aus diesem nüchternen Ensemble isoliert stehender Bauten auf fürchterlich staubigem rotem Steppenboden in den sechziger, siebziger Jahren ist inzwischen eine durchgrünte Stadt geworden, deren Mieten in guten Lagen zu den höchsten im ganzen Land zählen und deren Wohnungen sich daher nur die mittlere und obere Mittelschicht leisten kann. In einem Land wie Brasilien, dessen Gesellschaft durch eine abgründige Kluft zwischen Arm und Reich gespalten ist, führt dies oft dazu, die allgemeine soziale Ungerechtigkeit mit örtlichen städtebaulichen Mängeln zu verwechseln.

Die für brasilianische Verhältnisse außergewöhnlich privilegierte Stellung der Universität von Brasilia sagt viel über die wirtschaftliche Entwicklung der Hauptstadt aus. Obwohl die Bundesverwaltung und alle anderen politischen Einrichtungen in wirtschaftlicher Hinsicht nach wie vor bestimmend sind, wird die Stadt allmählich zu einem wichtigen Wissenschafts- und Dienstleistungszentrum, dessen Einfluss sich stetig Richtung Norden, Nordosten und Westen ausdehnt. Inzwischen stehen die aufstrebenden Regionen des brasilianischen Binnenlandes eher unter dem Einfluss von Brasilia als unter dem der viel weiter entfernten Städte Rio de Janeiro und São Paulo – was übrigens der Erfüllung einer der wichtigsten Erwartungen entspricht, die eng mit der Entscheidung für den Bau der neuen Hauptstadt verbunden war.

Die Superquadras

Zusammen mit Goiânia, der etwa 210 Kilometer entfernten, bereits 1937 gebauten Hauptstadt des Bundeslandes Goiás, bildet Brasilia eine immer mehr an Bedeutung gewinnende Wirtschaftsachse aus. Genau in diesen vielversprechenden wirtschaftlichen Aussichten der Stadt und ihrer Region liegen aber Gefahren, die die Bewahrung der städtebaulichen Qualitäten ernsthaft bedrohen. Denn ein wesentlicher Teil jener Qualitäten hängt direkt davon ab, dass die Bebauungsdichte bzw. das Verhältnis zwischen den bebauten und den unbebauten Flächen so bleibt, wie es Lúcio Costa in seinem Plan vorgesehen hat und wie es in den zentralen Stadtquartieren bis heute auch meistens geblieben ist. Die streng begrenzte Haushöhe und die Großzügigkeit der freien Flächen, die auf Pilotis stehenden Wohnhäuser und die dadurch gesicherte Bewegungsfreiheit der Fußgänger – all das macht das Wesentliche der Stadtlandschaft Brasilias aus. Solche vorzüglichen Merkmale lassen sich vor allem bei den Superquadras erkennen – den von Costa konzipierten Bausteinen der Wohngebiete, die die „Flügel“ der Stadt bilden. In diesen Superquadras spielt sich der Alltag der Bewohner ab.

Lúcia Costa sagte 1980: „Alle Traumata, Schocks, Regimewechsel und verschiedenartigen Philosophien konnten der Stadt nichts antun. Sie wächst und wird immer stärker. Sie gedeiht.“ 1987 hat die UNESCO Brasilia zum Weltkulturerbe erklärt – und zwar das gesamte städtebauliche Ensemble und nicht nur die repräsentativen Staatsbauten. Damit wurde schließlich die Einzigartigkeit der Stadtlandschaft anerkannt und geschützt, denn durch eine dem Profit gehorchende Verdichtung drohte immer mehr die Zerstörung des eigentlichen Wesens Brasilias, wie es vor fünfzig Jahren noch als Bild einer neuen Hauptstadt aus dem Wettbewerb hervorgegangen war.Bauwelt, Do., 2007.04.05

Anmerkung:

Das Zitat von Oscar Niemeyer ist einem Gespräch mit Christian Hornig aus dem Jahr 1979 entnommen, das Zitat von Lúcio Costa einem Gespräch mit Romeo Rey von 1980.

05. April 2007 Gabriel Dorfman

Schwarze Magie

Jean-Marc Ibos und Myrto Vitart gehören zu den Architekten, die gern Anleihen bei den Schönen Künsten machen und sich an der architektonischen Avantgarde orientieren. Ihre Bauten manifestieren beides, künstlerischen Ehrgeiz und konzeptionelle Genauigkeit. Sie haben damit mehr Erfolg als andere. Denn ihre Bauten sind keine artistischen oder minimalistischen Etüden, sondern gut durchdachte, ausdrucksstarke Kompositionen. Sie verstehen es sogar, die Gegebenheiten zu ihren Gunsten auszulegen: Bei den Bauten, die sie in die Landschaft setzen, wirkt die entschiedene Geste oft stärker als der künstlerische Anspruch.

Die Archive für das Département d’Ille-et-Vilaine an der Peripherie von Rennes demonstrieren nur ein weiteres Mal, worin die Ambition und das Können des Architektenduos bestehen. Wer das Musée des Beaux-Arts in Lille kennt (Heft 35.1997), wird hier zwei ihrer Kompositionsmuster wiedererkennen: die lange Klinge des Magazingebäudes und die versenkte Ausstellungshalle. Das Magazin liegt hinter einer Glasfront und die Halle für Wechselausstellungen unter einem Glasdach.

Von weither sieht man das lang gestreckte Archivgebäude, ein dunkles Volumen, dessen reine Geometrie das Tal von Beauregard durchschneidet. In dieses Tal wurden bereits die Präfektur, der Conseil Général und der regionale Rechnungshof (1988 von Christian Hauvette erbaut) verlagert, à la longue werden die anderen wichtigen Institutionen des Départements folgen. Die Stadt von heute wächst darauf zu, wobei die lange Barriere des Archivgebäudes vielleicht sogar als Abschluss des Verwaltungsviertels zu lesen ist.

Das 140 Meter lange Gebäude wurde ein Stück weit von dem öffentlichen Straßennetz abgerückt, es sitzt als viergeschossige Vitrine über einem Sockel, der aus der vollkommen ebenen Asphaltdecke über dem Parkgeschoss herauswächst. Der Asphalt wirkt matt und dunkel unterhalb dieser ersten, durchgehend schwarzen, spiegelnden Schicht aus Glas und Metall, auf der das Gebäude thront. Die Magazine darüber sind hinter durchlaufenden Korridoren verborgen, die direkt hinter der Fassade liegen. Einer Reihe gleichformatiger Glasflächen, ohne Anfang und ohne Ende, schließt die Fassade. Doppelt abgerückt durch das Niemandsland des Parkdecks und den vorspringenden Sockel schlägt der lange, in Glas gewickelte Behälter eine Schneise in den bretonischen Himmel. Die Geste ist archaisch, die Haltung rätselhaft. Denn das Gebäude macht keinen Hehl aus seiner Nutzung, im Gegenteil, seine Funktion wurde in haushohen roten Lettern auf die Betonwände hinter den Fluren geschrieben. Durch das klare Glas hindurch, das in der Sonne spiegelt, werden die Buchstaben außen auf die Scheiben gestempelt, zudem wird das Volumen uneinschätzbar, weil sich die Konturen nicht deutlich gegen den Himmel abzeichnen. Die schwarze Glasfront des Sockels unterstreicht diese Wirkung, aber sie bindet den Baukörper auch an die Erde. Das Haus des Direktors, isoliert und weit abgerückt, schiebt sich wie der Läufer an einem Rechenschieber ins Bild.

In dem ebenmäßigen, dunklen Geschoss des Sockels musste der Eingang zum Problem werden, ein Rätsel gewissermaßen. Es gibt zwar einige Hinweise, die dem Besucher den Weg ins Innere versprechen, sich aber nicht gleich entschlüsseln. Ein Archiv ist eine Welt für sich, hier rot und schwarz, geheimnisvoll und vielversprechend, eine Welt hinter den Spiegeln. Das Vorfeld mit den Parkplätzen liefert den Prolog, denn die Parkplätze sind scharlachrot gerändert, und die Ziffern leuchten weiß auf dem dunklen Asphalt. Eichen aus einem alten Hohlweg akzentuieren das schwarze Meer und geben dem extrem Künstlichen etwas Natürliches bei, wenn auch aus längst vergangenen Zeiten. Magie liegt in der Luft.

Auch wenn es ihnen gelingt, ihre hyperrationale Komposition mit etwas Mysterium anzureichern, unterscheiden Jean-Marc Ibos und Myrto Vitart die beiden Bestandteile ihres Entwurfs mehr als genau, und die Bestandteile können unterschiedlicher nicht sein: Es gibt den Bereich für das Publikum, der sich unten entfaltet, und es gibt die Magazine des Archivs, die zu stapeln waren. Zwei völlig getrennte Wegesysteme wurden nötig. Die erste Wegeführung, eben und für die Öffentlichkeit gedacht, ist auf den Sockelbereich beschränkt, sie ist offen, einladend und wird zusätzlich durch Innenhöfe erhellt; die zweite reduziert sich auf eine rein technische Erschließung, die tief innen im Gebäude liegt und ausschließlich die Magazine bedient. Vom technischen Zentrum im Sockel werden über dieses Erschließungssystem Aufbereitung, Registrierung und Auslieferung der Dokumente auf sechs Ebenen organisiert. Die beiden unverbundenen Raumprogramme treffen sich an einem einzigen Punkt: im Lesesaal. Der wurde folgerichtig im Zentrum der Anlage platziert.

Die Öffentlichkeit

Diese duale Organisation spiegelt die Entwicklung wider, die sich in den vergangenen Jahren in allen öffentlichen Archiven vollzogen hat. Was früher ausschließlich als Magazin angesehen wurde, hat sich zunehmend den Bürgern geöffnet, die hier historische Daten oder lokale Geschichten recherchieren. Neben Forschern und Wissenschaftlern gibt es mehr und mehr Amateure, manche arbeiten nur vorübergehend in den Archiven und nur an einer einzigen Fragestellung, andere haben sich ein Thema gesetzt, dem sie über Jahre nachgehen. Aus den unzugänglichen Magazinen der Départements wurden öffentliche Dokumentationszentren mit Aufenthaltsräumen und Lesesälen, die der wachsenden Zahl der Besucher entsprechen, und sind sie erst einmal im öffentlichen Bewusstsein verankert, kommen weitere Funktionen hinzu, man erwartet Ausstellungen, Konferenzen, pädagogische Dienste. Im Département Bouches-du-Rhône wurde im letzten Jahr diesem neuen Typus erstmalig Rechnung getragen, und zwar mit dem Bau von Corinne Vezzoni auf dem Gelände der Euroméditerranée in Marseille. In diesem Jahr ist es das Département d’Ille-et-Vilaine, das mit dem Entwurf von Ibos und Vitart eine neue Dimension eröffnet. Der Neubau bietet genügend Platz für 60 Archivare und kann weit mehr Besucher beherbergen. Mit seiner großzügigen Dimensionierung ist das Archivgebäude gegenwärtig eine Art Trendsetter.

Herz aus Glas

Das transparente Herz des Gebäudes ist der Lesesaal mit dem Glasdach, ein Raum unter dem Himmel sozusagen. Er befindet sich zwischen zwei Höfen. Eine gläserne Wand teilt den Raum, die eine Hälfte wird als Präsenzbibliothek genutzt, die andere ist für das Studium von Originaldokumenten aus den Archiven reserviert. Unter dem Glasdach, das die beiden Säle wieder in eins fasst, gibt es 170 Arbeitsplätze. Das Mobiliar, das die Architekten eigens dafür entworfen haben und in Venetien fertigen ließen, ist fantastisch: Tische von zwölf Meter Länge, monumentale Regale und durchlaufende Bänke von vierzehn Metern. Oberflächen aus Edelstahl umschließen einen wabenartigen Kern, die Verbindungen bleiben unsichtbar. Das Zusammenwirken der satinierten Oberflächen mit den Spiegelungen des Glases grenzt an ein Wunder. Automatisch gesteuerte Stoffblenden regulieren das von oben einfallende Licht.

Das Dach mit seinen 700 Quadratmetern hat nur eine geringfügige Neigung, die von außen verklebten Glasflächen werden von sich selbst entwässernden Schüco-Rahmen gehalten, in die alle Technik versteckt wurde, um den verglasten Himmel ungehindert in den Saal einzulassen. Die Eingangshalle dagegen ist in Halbdunkel getaucht, sie kultiviert das Mysterium. Zwei Truhen in Edelstahl, rot gefüttert, stehen offen und stellen kostbare Dokumente aus. Höchst eindrucksvoll. Ansonsten enthält der dunkle Sockel noch einen Ausstellungssaal von 230 Quadratmetern, die pädagogischen Dienste auf weiteren 230 Quadratmetern und die Büros der Archivare. Alle diese Programme arrangieren sich zwischen sechs Innenhöfen, die sich in die Erde eingraben. Die Wände zu den Höfen sind von oben bis unten im gleichen Modul verglast, die Fenster, teils feststehend, teils beweglich, sind etwa einen Meter breit, genauso wie die der Magazingeschosse, sie variieren nur in der Höhe, die in den Magazinen 3,20, im Sockel 4,20 Meter beträgt. Die Breite der Scheiben ergab sich aus dem Wunsch, die Rahmen so schmal wie möglich zu halten (16 mm in der Ansicht). Auch dieses Detail wurde mit Schüco entwickelt. Die modulare Ordnung der Scheiben betont die Schichtung der Programme, vor allem das Übereinander von Auditorium (160 Plätze) und Lesesaal.

Nachdem das Konzept derart optimiert war, musste die Konstruktion nur noch folgen. Ein Betonkern, der vielleicht etwas zu kräftig geraten ist, schützt die Magazine. In den fünf Geschossen gibt es 45 Abteilungen mit je 172 Quadratmetern, die Decken sind für eine Belastung von 1700 kg/m2 ausgelegt. Je zur Hälfte wurden feststehende Regale und Rollregale vorgesehen, alles zusammen ergibt eine Stellfläche von 78 laufenden Kilometern. Zum Vergleich: Das alte Archivgebäude in der Avenue Jules Ferry im Zentrum von Rennes verfügte nur über 30 Kilometer Regalfläche.

Inzwischen ist man mitten im Umzug. Für später wird mit einem Zuwachs an Dokumenten von einem Kilometer pro Jahr gerechnet. Die Verwaltung hofft, dass nun auch andere Institutionen und Firmen den von ihr angebotenen Service nutzen und so das Archiv bereichern werden. Um dafür zu werben, ist das Archivgebäude von Ibos und Vitart bestens geeignet.Bauwelt, Do., 2007.04.05

05. April 2007 François Lamarre

verknüpfte Bauwerke

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine