Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Haus am Dom in Frankfurt am Main | Ursula Kleefisch-Jobst

03 Lessons from Rudofsky in Wien | Friederike Meyer

03 Was ist los beim Marinski-II-Theater in St. Petersburg? Cordula Rau

04 Geschichtspark „Ehemaliges Zellengefängnis Moabit“ | Anne Kockelkorn

05 MIPIM 2007 in Cannes | Christian Brensing

06 Max-Frisch-Ausstellung in München | Jochen Paul

BETRIFFT

08 Folgsame Architekten | Bart Goldhoorn

WETTBEWERBE

10 Goethe-Institut und DAAD in Kairo | Friederike Meyer

12 Entscheidungen

13 Auslobungen

THEMA

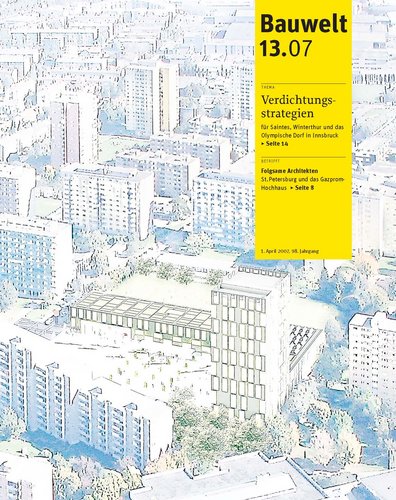

14 Provokante Ähnlichkeit | Bernd Vlay

20 Alt, neu, altneu | Axel Simon

26 Organisches Fortschreiben | Delphine Costedoat

REZENSIONEN

33 Planet der Slums

RUBRIKEN

06 wer wo was wann

32 Kalender

34 Anzeigen