Editorial

Wo Auftraggeber und Ingenieure ihre Verantwortung für die gebaute Umwelt ernst nehmen, können Brücken zu Beiträgen der Baukultur werden. Schließlich prägen sie die Landschaft innerhalb und außerhalb der Stadt – und das meist an exponierter Stelle.

Von großer Bedeutung bei Entwurf und Ausführung ist daher das Thema Angemessenheit – in Bezug auf Konstruktion, Gestalt und Material. Finden die Aspekte der Gestaltung, der Wirtschaftlichkeit und der technischen Funktionalität zu einem Ausgleich, dann bewahrheiten sich auch die Worte des jugoslawischen Literatur-Nobelpreisträgers Ivo Andrić: »Von allem, was der Mensch baut und aufbaut, gibt es nichts Besseres und Wertvolleres als Brücken.« ge

Technik

Im Brückenbau ist es nicht viel anders als im Hochbau: Auch hier hängt die Durchsetzbarkeit visionärer Entwürfe oder neuartiger Konstruktionen und Materialien vom Ehrgeiz der Architekten und Ingenieure und der Bereitschaft und Unterstützung seitens der Behörden ab. Nur hat der Brückenbau in den letzten Jahren weitaus weniger Innovationen zu verbuchen. Drei Perspektiven und Möglichkeiten neuartiger Brückenkonstruktionen stellen wir auf den folgenden Seiten vor. Ihnen allen ist gemeinsam, dass hinter den Planungen unter anderem ein Lehrstuhl steckt, der entweder für Ideenfindung, Materialerprobung oder »nur« Zulassungsversuche verantwortlich ist. Auch Othmar Ammann, dieses Mal in unserem Ingenieurporträt, wollte ursprünglich als Lehrender zurück an die Uni, blieb dann aber komplett in der Praxis – bei den Bauaufgaben in den USA Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts kein Wunder … cf

Inhalt

Magazin

03 Kommentar | Elisabeth Plessen

08 Kaleidoskop

14 Neu in ... Eindhoven (NL), Münster, Raesfeld

16 Ausstellungen

- Ornament und Display in Mürzzuschlag | Karin Tschavgova

- Raum und Religion in Krems | Manuela Hötzl

- Zehn Jahre Architekturmuseum Schwaben in Augsburg | Roland Pawlitschko

Aktuell

20 »Emerging Identities – East«. Aktuelle Architektur in den neuen EU-Ländern, DAZ Berlin | Claus Käpplinger

Studenten-Werk

22 Interdisziplinäres Brückenbauseminar an der TU München | Klaudius Henke

Brückenbaukunst

24 Zu diesem Heft / ge

25 Zum Thema: Brückenbau und Baukultur | Jörg Schlaich

28 Grand Viaduc de Millau, Michel Virlogeux, Norman Foster | René Walther

36 Brücke Auerbachstraße, Stuttgart, Schlaich Bergermann und Partner | Jan Knippers

41 Fußgänger- und Radfahrerbrücke in Almere (NL), René van Zuuk | Anneke Bokern

46 Fußgängerbrücke in Cottbus, Henry Ripke Architekten | Karen Eisenloffel

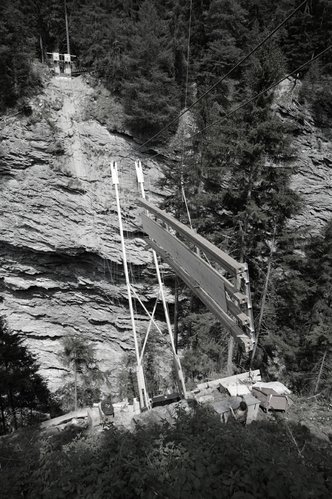

50 Zweiter Steg über den Traversiner Tobel, Viamala (CH), Conzett, Bronzini, Gartmann | Rahel Marti

58 … in die Jahre gekommen, Düsseldorfer Brückenfamilie | Axel Föhl

Technik

64 Zu den Themen / cf

65 Visionäre und neuartige Brückenkonstruktionen: Agnes Weilandt, Christine Lemaitre, Werner Sobek; Carsten Geisenhanslüke, Michael Schmidt; Jan Knippers

72 Ingenieurporträt: Othmar Ammann | Cengiz Dicleli

78 EDV: MaxonForm für ArchiCAD | Jürgen Roth

81 Produkte: Beton: Schalung und Technik

90 Schaufenster: Bauen mit Glas | Rolf Mauer

Volltreffer

97 FIFA WM-Stadion Gelsenkirchen | Hans-Joachim Dohm, Christoph Randl

Harfenreihe über dem Tarn

Der konzeptionelle Entwurf für den Viadukt über den Tarn bei Millau kam aus dem französischen Verkehrsministerium – ein »Behördenentwurf« des renommierten Ingenieurs Michel Virlogeux. Es bedurfte eines internationalen Expertengremiums, eines eigenwilligen Wettbewerbs und der gestalterischen Ausarbeitung durch Norman Foster, bis dieses kühne Bauwerk realisiert werden konnte.

Der Viadukt von Millau, der auf einer Länge von 2400 Metern und in einer Höhe von bis zu 260 Metern das tief eingeschnittene Tal des Tarn überquert, hat weltweit große, meist anerkennende, teilweise aber auch kritische Beachtung gefunden.

Schon im Vorfeld der Planung waren seitens der Anwohner und des Landschaftsschutzes Befürchtungen geäußert worden, ein derart gigantisches Bauwerk, mit Pylon-Pfeilern höher als der Eiffelturm, könne das Tal verunstalten, und es wurde immer wieder die Frage gestellt, ob nicht eine sanftere Lösung mit einer bescheideneren Brücke unten im Tal angemessener wäre. Dazu hätte man aber auf beiden Talflanken Höhenunterschiede von rund 200 Metern überwinden müssen. Die mit der Planung beauftrage SETRA, das Ingenieurbüro des französischen Verkehrsministeriums, hatte diese Frage eingehend geprüft und dazu mehrere Alternativen ausgearbeitet, so zum Beispiel weit ausholende, kurvenreiche Rampen, die jedoch in den Talflanken große, die Landschaft zerstörende Einschnitte verursacht hätten. Auch eine Variante mit Tunnelrampen wurde erwogen; diese wären allerdings wegen der erforderlichen großen Länge sehr kostenintensiv und gleichzeitig wenig benutzerfreundlich gewesen. Vor allem aber ergaben Berechnungen, dass eine solche Lösung zu einem beträchtlichen Treibstoff-Mehrverbrauch geführt hätte, der weder volkswirtschaftlich noch ökologisch zu vertreten wäre. Zudem hätte sich bei einer solchen Variante die Absicht, den Bau und die Finanzierung dieses kurzen, aber teuren Autobahnabschnittes einem privaten Betreiber zu übertragen und diesem die Konzession zur Erhebung von Gebühren zu erteilen, nur schwer umsetzen lassen.

Aufgrund dieser Sachlage kam auch die eigens für dieses Projekt konstituierte, internationale Expertenkommission zu dem Schluss, dass eine hohe Talbrücke die zweckmäßigste Lösung darstelle. Die SETRA hatte bereits unter Leitung von Michel Virlogeux das Konzept für eine mehrfeldrige Schrägseilbrücke ausgearbeitet, das weitgehend dem schließlich ausgeführten Bauwerk entsprach.

Wie schon in Deutschland am Beispiel der Kochertalbrücke verdeutlicht, hat sich auch hier erwiesen, dass eine gut gestaltete, hohe Talbrücke sich durchaus harmonisch in die Landschaft integrieren lässt.

Dank der unbestreitbar transparenten Eleganz des Grand Viaduc de Millau sind die kritischen Stimmen, die vor dem vermeintlichen Gigantismus gewarnt hatten, weitgehend verstummt und die anfänglich zum Teil skeptischen Anwohner blicken heute mit Stolz auf das neue Wahrzeichen ihrer Region.

Wettbewerb – étude de définition

Mit der grundsätzlichen Zustimmung des Expertengremiums war damals die Realisierung des Projektes keineswegs gesichert. Der Gedanke, das bedeutendste Brückenbauwerk der Grande Nation lediglich aufgrund eines Behördenentwurfes zur Submission freizugeben, stieß vor allem bei Politikern und Architekten auf großen Widerstand, die alle vehement einen Wettbewerb verlangten. Diesem Wunsch wurde stattgegeben, wobei jedoch die Behörden eine besondere, bisher noch nie durchgeführte Form eines Wettbewerbes wählten, die mit der Worthülse »étude de définition« versehen wurde, obwohl dabei eigentlich nichts zu definieren war.

Tatsächlich wurden fünf namhafte Architekten gegen eine angemessene Aufwandsentschädigung beauftragt, ein ihnen bindend vorgeschriebenes, von den Veranstaltern als denkbar erachtetes Brückensystem – Durchlaufträger konstanter und variabler Höhe / Bogenbrücke / unterspannte Träger und Schrägseilbrücke – auszuarbeiten; ein etwas unkonventionelles Verfahren, da normalerweise das Tragsystems nicht vorgegeben, sondern erst das Ergebnis kreativer Projektierungsarbeit ist.

Die vier nicht ausgeführten Entwürfe schlugen, in kurzen Worten – und mit der kritischen Freimütigkeit kommentiert, die sich ein Jurybericht nicht erlauben kann – folgende Lösungen vor: Das Projekt eines Durchlaufträgers konstanter Bauhöhe, eine reine Stahlkonstruktion, sah zehn Felder zu 192 m und über den Tarn ein unterspanntes Feld von 384 m Länge vor. Da die äußerst schlanken Stahlstützen eindeutig unterdimensioniert waren und die Stabilität insbesondere unter Windbeanspruchung nicht gewährleistet war, konnte dieses Projekt nicht weiter in Betracht gezogen werden, zumal auch seine Gestaltung nicht zu überzeugen vermochte.

Für die Lösung eines Durchlaufträgers mit variabler Bauhöhe schlugen die Projektverfasser vor, Y-förmige Stützen anzuordnen. Über diesen Stützen waren auf eine Länge von je 180 Metern Hohlkastenträger in Ortbeton vorgesehen; die verbleibenden Zwischenräume von je 160 Metern Länge wären danach durch leichte Stahlhohlkästen geschlossen worden, die am Boden montiert und anschließend in die Soll-Lage angehoben werden sollten. Bei diesem sehr sorgfältig bearbeiteten und generell positiv beurteilten Projekt wurde hauptsächlich bemängelt, dass eine sehr hohe Stütze mitten ins Flussbett zu stehen gekommen wäre.

Für die Überquerung tiefer Täler bieten sich im Prinzip Bogenbrücken als elegante Lösung an. Das mit dieser Variante beauftragte Team schlug einen Betonbogen mit einer Rekordspannweite von 602 Metern vor, der im freien Vorbau mit Schrägseilabspannungen erstellt werden sollte, was einige technische Probleme, vor allem aber hohe Kosten verursacht hätte. Bei Bögen mit anschließenden Vorlandbrücken stellt sich immer wieder das heikle Problem, wie der Übergang von den für einen Bogen günstigen, engen Ständerabständen zu den für die Vorlandbrücke erwünschten, weit größeren Stützenabständen harmonisch gestaltet werden kann, was im vorliegenden Fall nur bedingt gelang.

Bei der sehr großen Höhe der Brücke hätte sich eine Lösung mit unterspannten Trägern grundsätzlich durchaus als zwecksmäßig erweisen können. Der mit dem Studium dieser Variante beauftragte Architekt führte diese an sich einleuchtende Idee jedoch im Bestreben nach größtmöglicher Originalität ad absurdum, indem er gigantische Raumfachwerkpfeiler sowie eine unnötig komplizierte Unterspannung in drei gespreizten Ebenen vorschlug.

Ausführung als mehrfeldrige Schrägseilbrücke

Man kann sich fragen, ob einer mehrfeldrige Schrägseilbrücke in so großer Höhe über dem Tal zweckmäßig sei, denn die 90 Meter hohen Pylone auf den ohnehin schon sehr hohen Pfeilern und die Abspannkabel vergrößern natürlich die bei einem solchen Bauwerk kritischen Windbeanspruchungen ganz maßgeblich; ein Problem, das aber dank eingehender Untersuchungen lösbar erschien und – wie sich zeigte – auch war. Die Expertenkommission kam daher zum einstimmigen Schluss, dass dieser Lösung der Vorzug zu geben sei. Neben ihrer unbestreitbar transparenten Eleganz hat sie den entscheidenden Vorteil, dass die Benutzer die Brücke als solche wahrnehmen.

Das ausgeführte Projekt entspricht weitgehend dem damaligen Entwurf Virlogeux'. Da er aber zwischenzeitlich die SETRA verlassen hatte, durfte er als ehemalig beamteter Initiator auf obrigkeitliche Verfügung hin offiziell nicht mehr als Projektverfasser auftreten, was er aber insgeheim trotzdem bleibt. Daher übernahm es Sir Norman Foster – er war damals noch nicht Lord – das Projekt, dem er architektonisch den letzten Schliff gegeben hatte, vor der Jury und den Medien zu vertreten, weshalb lange Zeit auch nur er als Projektverantwortlicher genannt wurde.

Beton- oder Stahlbrücke

Für die öffentliche Ausschreibung wurde sowohl eine Variante mit Versteifungsträgern aus Beton als auch eine solche in Stahl ausgearbeitet, die beide in ihrer äußeren Form praktisch identisch waren. Da ein Deck aus Stahl rund vier Mal leichter aber auch etwa vier Mal teurer ist als eines aus Beton, andererseits aber entsprechend weniger kostenintensive Schrägseile benötigt, schienen beide Lösungen, was die reinen Gestehungskosten betraf, etwa gleichwertig zu sein. Dies war, wie die von dem ausführenden Konsortium »Compagnie EIFFAGE du Viaduc de Millau« für beide Varianten eingereichten Angebote zeigten, auch tatsächlich der Fall.

Bauvorgang

Normalerweise werden Schrägseilbrücken von den Pylonen aus im freien Vorbau erstellt. Das hätte in diesem Fall aber zu beträchtlichen Problemen geführt, denn eine mehrfeldrige Brücke auf sehr hohen und möglichst schlanken Pfeilern erhält ihre erforderliche Stabilität erst, wenn die Felder kontinuierlich geschlossen sind. Im Bauzustand hätten die auf jeder Seite bis zu 170 Meter weiten Auskragungen durch Abspannseile gegen Windkräfte stabilisiert werden müssen, was ein riskantes Unterfangen gewesen wäre. EIFFAGE schlug daher zum allgemeinen Erstaunen vor, die Brücke im Taktschiebeverfahren zu erstellen, was in dieser Form und Größe zuvor noch nie erprobt worden war. Dazu kam nur die Variante mit Stahldeck in Frage, welches von beiden Ufern her sukzessive über die Betonpfeiler und die bis zu 180 Meter hohen, provisorischen Zwischenstützen eingeschoben wurde. Der Pylon und die Schrägseile des vordersten Feldes wurden bereits an Land montiert und zusammen mit dem Deck eingeschoben, so dass die Vorbauspitze sowohl als Vorbauschnabel diente als auch ermöglichte, auf eine überhohe Hilfsstütze im Tarn zu verzichten.

Da die nachfolgenden, noch nicht mit Pylonen und Abspannungen versehenen Felder Spannweiten von 170 Metern Länge zu überwinden hatten, aber nur 4,2 Meter Bauhöhe aufwiesen (Schlankheit L/h > 170/4.2 > 40), traten beim Taktvorschieben und beim nachmaligen Transport der 700 t schweren Pylone wie erwartet sehr große und für Uneingeweihte etwas beunruhigende Durchbiegungen auf. Die Stahlspannungen blieben dabei gerade noch im elastischen Bereich, und das Deck kam nach der Montage der Pylone und der Kabel genau in die Soll-Lage zu liegen. Man wird sich vielleicht fragen, wieso nicht gleich alle Schrägseilabspannungen beim Vorbau montiert wurden, was die temporären Durchbiegungen beträchtlich vermindert hätte. Dies war jedoch aufgrund von Terminschwierigkeiten bei der Lieferung der Pylone nicht möglich.

Schlussbemerkungen

Die in jeder Hinsicht gelungene Realisierung dieses imposanten Bauwerkes ist zweifellos ein technisches Meisterwerk erster Güte und auch ein Beispiel dafür, was erreicht werden kann, wenn Ingenieure und Architekten gegenseitig befruchtend zusammenarbeiten. Trotz der notwendigerweise sehr großen Abmessungen der Pfeiler wirken diese dank ihrer vom Architekten gewählten Querschnittsform schlank und elegant.

Die deutsche Firma Peri hat dazu ein raffiniertes Schalungssystem entwickelt, mit welchem sich die recht kompliziert geformten, variablen Querschnitte einwandfrei herstellen ließen. Besonderes Lob gebührt aber der Compagnie EIFFAGE, die den Mut und die Fachkompetenz hatte, für die Montage eine völlig neue Methode zu entwickeln und auch erfolgreich umzusetzen. Das von ihr erstellte Bauwerk besticht auch bezüglich seiner in allen Details hervorragenden Ausführungsqualität.db, Sa., 2006.02.04

04. Februar 2006 René Walther

verknüpfte Bauwerke

Viadukt Millau

Brückenbau und Baukultur

(SUBTITLE) Wie Architekten und Ingenieure an Ingenieurbauwerken zusammenarbeiten

Der Entwurf und die Planung von Brücken gilt als die höchste

Ingenieurbaukunst. Wirtschaftliche Zwänge lassen ihr häufig wenig Raum. Ein Plädoyer für die Baukultur im Brückenbau und die eher untergeordnete Rolle, mit der sich Architekten in dieser Disziplin bescheiden sollten.

Es gab einmal eine Zeit, als sich Maler von Brücken inspirieren ließen (Monet, Kirchner, Blechen …), als Brücken und Stadt (Engelsbrücke in Rom) ebenso wie Brücken und Natur (Pont du Gard bei Nîmes) eine Einheit waren; eine Zeit, zu der man Brücken baute, die noch heute jeder kennt: Mostar, Brooklyn, Firth of Forth …

Zwar bauen wir immer noch wegen ihrer Kühnheit und Majestät bewunderte Großbrücken wie den Pont de Normandie, den Grand Viaduc de Millau, die Storebelt-Brücke und die Akashi-Kaikyo-Brücke in Japan und lassen uns im Alltag gerne von neuen, liebevoll gestalteten Fußgängerbrücken überraschen, aber die große Zahl der heutigen Straßen- und Bahnbrücken ist von einer erschreckenden Monotonie und Plumpheit – dürftig und kulturlos, lediglich einem selbst auferlegten technischen und ökonomischen Standard verpflichtet. Wir bauen offenbar zu viel, in zu kurzer Zeit – und haben dabei für das Einzelne zu wenig Geld.

Weil in Zeiten hoher Löhne die Massenproduktion wohlfeiler ist als der individuelle, geistreiche Entwurf, gibt es im Brückenbau vielfach Standardplanungen mit einheitlichen Spannweiten und Querschnitten, die höchstens noch bei der Gestaltung der Pfeiler Spielraum lassen oder »bestenfalls« an Architekten zur Dekoration mit oftpeinlichen Stillosigkeiten freigegeben werden. Eine unverständliche Haltung, wenn man bedenkt, dass verantwortungsbewusste Ingenieure wirtschaftliche Zwänge als kreative Herausforderung zur Konzeption von effizienten, schönen und natürlichen Konstruktionen ansehen – sofern man sie lässt. In den Entwurf von Ingenieurbauten fließen gleichermaßen naturwissenschaftliche wie intuitive Einflüsse ein. So ist das Berufsbild des Bauingenieurs wie wenige andere dadurch gekennzeichnet, dass es sowohl eine technische als auch eine gestalterische Begabung anspricht.

Wenn eine sensible, filigrane und damit materialsparende Brücke trotz eines sparsamen Umgangs mit Ressourcen mit mehr Kosten verbunden ist als eine Standardbrücke, dann ist sie meist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch sozial, weil diese »Mehrkosten« die Folge eines höheren Arbeitsaufwandes sind. Ökologisch, sozial und schön – was wäre zeitgemäßer? Im Übrigen hat auch im Ingenieurbau Qualität berechtigtermaßen ihren Preis! Wir müssen als Gesellschaft öffentliche Bauherren ermuntern und zum Beispiel gegenüber dem Bundesrechnungshof unterstützen, für die Qualität von Ingenieurbauwerken ebenso selbstverständlich einen angemessenen Preis zu bezahlen wie dies auch bei anderen (öffentlichen) Bauten der Fall ist.

Während für Museen, Messen und Kindergärten Gestaltungswettbewerbe ausgeschrieben werden, erfolgt die Vergabe der aufgrund ihrer Abmessungen und Lage in der Landschaft oder einem urbanen Umfeld dominanten technischen Infrastrukturbauten wie Brücken, Türme, Kraftwerke usw. schnöde an den billigsten Bieter. Diese Bauten verdienen ebenso die ungeteilte gestalterische Zuwendung. Baukunst ist unteilbar!

Infrastrukturen, also Ingenieurbauwerke, seien sie technisch oder funktionell noch so perfekt, werden nur durch Kultur zu Zivilisation, sonst bleiben sie technokratisch erstellte Gebilde, die die Menschen durchs Leben schleusen – geist- und wesenlos.

Was unterscheidet nun ein Ingenieurbauwerk wie eine Brücke von anderen Produkten der technischen Zivilisation? Brücken sind groß, langlebig, ortsgebunden – und für alle da. Im Gegensatz dazu haben andere Produkte, wie zum Beispiel Autos, Heimwerkergeräte, aber auch Gegenstände des täglichen Gebrauchs wie Besteck und Geschirr eine verhältnismäßig kurze »Lebensdauer« und werden für einen genau definierten Kundenkreis – Alte/Junge, einkommensstarke/einkommensschwache Käufer, Konservative/Progressive – an einem beliebigen Ort irgendwo auf der Welt entworfen. Ihrer Gestaltung widmet sich ein eigener Berufsstand, die Produktdesigner, und Hersteller scheuen diesbezüglich keine Kosten.

Natürlich ist es nachvollziehbar, dass aus Gründen der Sicherheit, Dauerhaftigkeit und Robustheit in einem leider immer weniger vom handwerklichen Können bestimmten Baubetrieb nicht jede Brücke von Grund auf neu entwickelt werden kann, sondern man auf Bewährtes zurückgreift. Gerade weil durch das Versagen eines einzigen Brückenlagers ein ganzer Verkehrsweg tagelang lahm gelegt werden kann, wird die für den Brückenbau verantwortliche Verwaltung eher zur Wiederholung des Bewährten neigen, während die von ihr mit dem Entwurf betrauten Ingenieure Wechsel und Vielfalt als Mittel der Gestaltung ansehen und Neues probieren wollen. Wird ein solcher Interessenskonflikt im gegenseitigen Verständnis und mit Respekt ausgetragen, wirkt er produktiv, führt zu befriedigenden Ergebnissen und fördert den Fortschritt.

Herausragendes Entwurfskriterium für eine Brücke ist ihr individueller Standort, ihn muss sie reflektieren, im Ganzen wie im Detail; sie kann sich bescheiden einfügen oder bewusst abheben. Dadurch wird auch jede Brücke zum Individuum, und es wäre respekt-, fantasie- und kulturlos, standardisierte Einheitslösungen vorzuhalten.

Neben dem respektvollen Umgang mit der Landschaft oder einer städtischen Umgebung, also der angemessenen Gestaltung am jeweiligen Ort, spielt im Ingenieurbau die Wahrhaftigkeit der Form eine entscheidende Rolle. Da eine Brücke zunächst und vor allem ein Tragwerk ist, wird jeder Ingenieur der Forderung zustimmen, dass ihre Form sich aus ihrem Tragverhalten entwickeln und dieses widerspiegeln muss. Ist ihr Kraftfluss nicht ablesbar, ist sie nicht wahrhaftig, wird gar ein falscher Kraftfluss vorgegaukelt, ist sie unehrlich. Gestalt und Kraftfluss, Form und Konstruktion gehören zusammen wie Musik und Takt, Tanz und Rhythmus.

Eine neue Form im Ingenieurbau, überraschend und einprägsam, aber nicht krampfhaft aufgesetzt und kurzlebig, kann sich nur aus dem kreativen Umgang mit der Individualität der jeweiligen Situation, der Logik des Kraftflusses und einer material- und fertigungsgerechten Konstruktion entwickeln.

Trotz der Monofunktionalität von Brücken – sie verbinden schlicht zwei Punkte beidseits eines Hindernisses miteinander – gibt es unzählige Lösungen, die von zahllosen, von jedem Ingenieur subjektiv zu gewichtenden Faktoren beeinflusst werden. Auf die Frage, wie man zu einem guten Entwurf kommt, gibt es keine allgemeingültige Antwort. Zum Glück, sonst wäre Entwerfen ja reproduzierbar! Sicher ist nur, dass Entwerfen im Konstruktiven Ingenieurbau auf technisch-wissenschaftlicher Grundlage, kombiniert mit Freude am Gestalten gedeiht und Fleiß, Ausdauer und Liebe zum Detail verlangt. Der Entwerfer arbeitet dabei eher als Erfinder denn als Wissenschaftler, da dieser mit jedem Entwurf etwas Neues entdeckt, während jener »nur« etwas Vorhandenes beschreibt.

So spürt er zunächst die Individualität des Ortes, beispielsweise die Baugrundsituation, auf, um daraus abzuleiten, wo Stützen gestellt, Bogenkräfte eingeleitet oder Abspannseile verankert werden können. Wenn er dabei zunächst über besonders schwierige Bedingungen stöhnt, wird er später erkennen, dass gerade sie die Chance für eine entwerferische Idee oder eine neuartige Lösung in sich bergen. Ein erfahrener Entwerfer begrüßt deshalb sowohl Herausforderungen, die aus der späteren Funktion resultieren, wie zum Beispiel hohe Schallschutzanforderungen, eine schwierig in die Hauptbrücke einzubindende Geh- und Radwegführung, starke Seitenwinde, als auch solche, die durch die lokale Infrastruktur bedingt sind, wie schlechte Zufahrtsstraßen zur Baustelle oder – typisch für Auslandsbaustellen – die eingeschränkte Verfügbarkeit von Werkstoffen, die Auflage, lokale Arbeitskräfte zu beschäftigen und vieles mehr.

Nachdem nun so viel über den Bauingenieur und seine Rolle als Gestalter und Verantwortlicher für die Baukultur die Rede war, mag sich mancher, der dem traditionellen aber falschen Rollenverständnis von Architekten und Bauingenieuren anhängt, fragen, ob, und wenn, wo, der Architekt in diesen Entwurfsprozessen seinen Platz findet.

Es ist eine falsche Annahme, dass der eine für die Statik und der andere für die Gestaltung zuständig sei. Was Architekten und Bauingenieure von ihrem Berufsbild her trennt und ihre unterschiedlichen Verantwortungsbereiche absteckt, ist die Unterschiedlichkeit »ihrer« Bauwerke. Der Architekt formt Objekte, die einen komplexen menschlichen Bedarf unmittelbar befriedigen sollen und deshalb multifunktional sind. Er gestaltet Räume, die von Menschen benutzt werden. Solange diese relativ »klein« sind, spielen Lasten hinsichtlich der Formgebung keine große Rolle. Deshalb ist beim Prototyp architektonischer Form, dem Wohnhaus, aus statischer Sicht nicht unbedingt ein Bauingenieur erforderlich. Der Ingenieur hingegen formt meistens Objekte, die in »nur« mittelbarem Bezug zum Menschen stehen. Sie dienen häufig einem einzelnen, ganz speziellen Zweck, sind also monofunktional, dabei aber relativ groß, wobei sich ihre Form und Gestalt aus der Forderung ableitet, Lasten abzutragen. Im engeren Sinn sind die Objekte des Ingenieurs Tragwerke, deren typisches Beispiel die Brücke ist – und mit ihr kommt er auch allein zurecht!

Jeder hat zunächst seine Aufgabe zu erfüllen: Ein Haus muss bewohnbar, eine Brücke dauerhaft tragfähig sein. Darüber hinaus aber werden sich sowohl ein fähiger Architekt als auch fähiger Bauingenieur der guten Gestaltung ihrer Bauwerke verpflichtet fühlen.

Für ihre Zusammenarbeit und die natürliche »Rangfolge« beim jeweiligen Projekt bedeutet das, dass beide dieses Rollenverständnis akzeptieren sollten und natürlich entsprechend qualifiziert sein müssen.

Ein Bauingenieur kann innovative Strukturformen nur ersinnen, wenn er die wissenschaftlich-technologischen Grundlagen des Ingenieurbaus beherrscht. Und diese Kenntnisse hat ein Architekt in den meisten Fällen nicht, ebenso wenig wie ein Ingenieur gelernt hat, funktionale Grundrisse zu entwickeln. Wenn ein Architekt trotzdem eine Brücke und ein Ingenieur einen Grundriss entwirft, werden beide keine individuell-innovativen Lösungen finden, sondern Vorhandenes repetieren oder gar Unsinn produzieren.

So liegt es auf der Hand, dass die Gesamtverantwortung für den Brückenbau beim Bauingenieur liegen muss und Architektenwettbewerbe für Brücken, wie sie in letzter Zeit gelegentlich ausgelobt wurden, ein Unding sind. Schlimm wird es auch, wenn Architekten sich dazu hergeben, Brücken, bevorzugt Überführungen, teilweise mit übelstem Kitsch zu dekorieren. Natürlich wird mancher Ingenieur selbstkritisch und vom Einzelfall abhängig, die Beratung durch einen Architekten, Landschaftsarchitekten oder Produktdesigner suchen, besonders bei Brücken im urbanen Umfeld. Bei einer erfolgreichen Zusammenarbeit werden zu Beginn gemeinsam die Entwurfsziele erarbeitet: Was soll die Brücke vermitteln? Soll sie ein Zeichen setzen oder sich bescheiden einfügen? Soll sie die Materialien der Umgebung aufgreifen oder bewusst mit Hightech dagegenhalten? Auf dieser Grundlage erarbeitet der Ingenieur mehrere Entwürfe, lässt sich bei der Auswahl beraten und schließlich bei der Feinarbeit gerne zuarbeiten. Denn in einer guten und respektvollen Zusammenarbeit, ob bei Architekten- oder Ingenieurbauten, sollte es nicht darauf ankommen, was von wem stammt, sondern es sollte die Qualität zählen.

In einem so dicht besiedelten und landschaftlich schönen, aber auch sensiblen Land wie unserem verdienen Brücken unsere Aufmerksamkeit und »liebevolle Zuwendung«, damit sie nicht nur ihre technischen, volkswirtschaftlichen und sozialen Aufgaben erfüllen, sondern von den Menschen auch als Bereicherung ihres Umfeldes begrüßt werden.

Ingenieure müssen wieder lernen, die ihnen gebotene Chance zu nutzen und über ihr Wissen und Können hinaus ihre Fantasie einzusetzen, um so zu entwerfen und zu gestalten, dass sie der Natur, die sie verbauen (müssen), mit der einzig adäquaten Entschädigung begegnen: mit Baukultur.db, Sa., 2006.02.04

04. Februar 2006 Jörg Schlaich