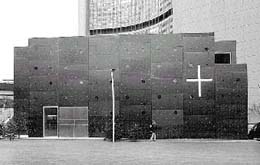

Unverrückbar schwer, behauptet der Quader seinen Platz inmitten der umgebenden Baumassen - und birgt einen von Lichtpunkten erhellten Innenraum, der diese Schwere kontemplativ aufhebt: Heinz Tesars Kirche in der Wiener Donau-City.

Unverrückbar schwer, behauptet der Quader seinen Platz inmitten der umgebenden Baumassen - und birgt einen von Lichtpunkten erhellten Innenraum, der diese Schwere kontemplativ aufhebt: Heinz Tesars Kirche in der Wiener Donau-City.

Schlußrunde der Jury zur Beurteilung der Projekte für die Kirche Donau-City: Drei starke Arbeiten sind noch in der Diskussion. Die erste, eine imponierende Raumbildung von Klaus Kada, hat zu sehr den Charakter einer Gedächtniskirche, was für die neue Quartierbevölkerung nicht das Richtige sein dürfte.

Die zweite, von Marta Schreieck und Dieter Henke auf anspruchsvoller dreieckiger Grundform sorgfältigst bis in die räumlichen Details durchgearbeitet, ist modern im Ausdruck und verspricht attraktive innenräumliche Konfigurationen. Zur diagonalen Fußgängerachse der Donau-City verhält sie sich jedoch fast zu zurückhaltend: Der Haupteingang liegt rückwärtig am Weg zum Konferenzzentrum, was nicht dem Wunsch des Auslobers entspricht, der an dieser Stelle ein offen wirkendes Gotteshaus hinstellen möchte.

Die dritte Arbeit, von Heinz Tesar kraftvoll und sensibel zugleich hingeworfen, vermag in dem von Giganten beherrschten Umfeld als autonome Setzung zu bestehen, indem keine der vorhandenen Achsen aufgenommen wird. Und ein vielversprechender, von vielen Lichtpunkten aufgeladener Innenraum läßt eine dichte, kontemplative Stimmung erwarten, weshalb die Jury Kardinal Schönborn vorschlägt, dieses Projekt ausführen zu lassen. Nun ist es gebaut, Ende November wurde die Kirche geweiht.

Städtebaulich besetzt der Sakralbau die Schlüsselstelle am Eingang zur Donau-City. Nicht als Vorwerk - eine Aufgabe, die vom Bankgebäude davor übernommen wird -, sondern einen Schritt zurück, angelehnt an die kleine Geländestufe, die zum Niveau der Platte vermittelt. Dunkel, fast schwarz, unverrückbar schwer, aus dem Boden wachsend, steht sie da, die Kirche.

Das gedrückte Volumen auf quadratischer Grundfläche könnte bedrohlich wirken. Es tut dies aber deshalb nicht, weil seine vier oberen Ecken gebrochen sind. An jeder Kante ist ein Stück herausgeschnitten: ein Würfel von einem Viertel Höhe an der einen, ein Prisma von halber Höhe an der nächsten, von dreiviertel Höhe an der dritten, in ganzer Gebäudehöhe an der vierten Ecke, wo der Eingang liegt, durch den man über einen Windfang, direkt vom Gehsteig, in den Kirchenraum tritt.

Die „Beschädigungen“ der reinen Form sind wichtig, weil sie erlauben, mit dunkel brünierten Chromstahlplatten als äußerster Schale, dem Volumen Schwere zu verleihen. Auch die Perforation mit zweierlei runden Löchern wirkt relativierend, ebenso der diagonale Raster glänzender Punkte. So wie der Verlegeplan der Platten, der mit dem Punkteraster auf den ersten Blick wenig zu tun hat und von Kolonne zu Kolonne einen vertikalen Versatz aufweist, mit kartesianischem Denken wenig gemein hat.

Die primären architektonischen Maßnahmen: harter Quader, autonome Setzung und dann auch noch schwarz, werden somit in ihrer potentiellen Arroganz gezielt geschwächt, sodaß sie annehmbar werden, ohne ihre Wirkung gänzlich einzubüßen.

Innen ist das Gehäuse mit Holz ausgekleidet. Birkensperrholz an Wänden und Decke, Stäbchenparkett auf dem Boden. Das ist heikel, denn Sperrholz gilt als billiges, profanes Material, das im sakralen Kontext die Atmosphäre beeinflussen könnte. Doch die Grundstimmung bleibt warm, und der nahezu monochrome Charakter leitet den Blick auf die Öffnungen. Zuerst zu jenen in den Ecken, die verschieden groß sind und starken Lichteinfall zulassen.

Die Ausblicke auf Fassadenausschnitte der nahen Hochhäuser bringen den Ort wieder in Erinnerung. Doch die Scharen von Lichtpunkten in den Wänden verändern den Raumcharakter: Die Perforation der Hülle macht diese erfahrbarer, als wenn sie hermetisch geschlossen wäre. Sie schafft Geborgenheit im Wissen, daß es ein Draußen gibt. Bei längerem Hinsehen bemerkt man, daß die größeren Lichtpunkte verschieden schräge Leibungen aufweisen, sodaß sie sich wie Augen, über die das Außen in den Sakralraum drängt, auf den Betrachter zu richten scheinen.

Der quadratische Grundriß ordnet das Bauwerk den Zentralraumtypen zu. Eine anspruchsvolle Aufgabe, an der nicht wenige schon gescheitert sind. Doch Heinz Tesar läßt sich nicht beeindrucken. Mit der Nebenraumzeile drückt er die Bodenfläche zum Rechteck. Schräge Wände und ein gerundeter Übergang am oberen Abschluß lassen sie als ephemeren Einbau erscheinen. Über Kopf bleibt das von den angeschnittenen Ecken zum gedrungenen Kreuz verwandelte Quadrat der Decke gewahrt.

Den nicht mehr eindeutig bestimmbaren Raummittelpunkt läßt Tesar offen, konzentriert zwar die Kreissegmente der Sitzreihen auf das ungefähre Feld, wo sich jener befinden könnte, den Altar rückt er jedoch zurück und verleiht dem Raum damit sanft eine Richtung, die er mit der unperforierten Kreisscheibe, die das große Kreuz in der vorderen Wand rahmt, abfängt.

Die schwach definierten Raumzonen in den Ecken - unter den einspringenden Lichtprismen - werden zu Orten aufgewertet: Zur Linken, unter niedriger Decke, für die Taufe; zur Rechten, von einem Lichtwürfel gekrönt, der Tabernakel. Die beiden Ecken im Rücken werden durch die hohen verglasten Öffnungen zu Lichtzonen, am hellsten der Eingang im Süden, im Norden liegt dann der Ort der Marienanbetung.

Anfangs arbeitet Heinz Tesar „konkret“: etwa bei der Eckausbildung, die einer geometrischen Regel folgt, bei der Festlegung auf eine einzige Holzart im Inneren oder bei den Rastern der Lichtaugen und den glänzenden Punkten außen. Aber danach erzeugt er Unschärfen: durch Überlagerung, Störung, Unterbrechung, Auslassung und bewußte Ungenauigkeit, gesteigert bis zum frei eingesetzten Schnitt in der Decke, der diese dominiert.

Damit schafft er eine nicht mehr rational faßbare Stimmung von Überlagerungen und Interferenzen, die das Profane des Materials, die Schwere der äußeren Erscheinung und das Herrische des Zentralbautyps überspielen, ja gleichsam aufheben.

Heinz Tesar gehört zu jenen Architekten, die ihren Weg gehen und gegen Modeströmungen immun sind. Seinen architektonischen Ideen zu folgen, den konkreten und irrationalen Linien nachzuspüren bietet nachhaltiges Genießen.