14. September 2003 - aut. architektur und tirol

Pläne

- Grundriss

- Schnitte, Lageplan

- Grundriss UG

-

Alle auf dieser Website abgebildeten Fotos und Pläne sind urheberrechtlich geschützt. Die Nutzung ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bildautor:innen gestattet.

Details

- Adresse

- Südtiroler Platz 2, 6020 Innsbruck, Österreich

- Architektur

- Riegler Riewe Architekten (Florian Riegler, Roger Riewe)

- Mitarbeit Architektur

- Elemer Ploder, Friedrich Moßhammer, Werner Maiacher, Eva Roiko, Maria Soledad Vidal Martinez

- Bauherrschaft

- ÖBB Infrastruktur AG

- Tragwerksplanung

- ghp gmeiner haferl&partner (Manfred Gmeiner, Martin Haferl)

- Mitarbeit Tragwerksplanung

- Daniel Georgi, Jürgen Schink, Thomas Lampl, Oliver Smejkal

- Fotografie

- Nikolaus Schletterer, Paul Ott

- Funktion

- Verkehr

- Planung

- 1999

- Ausführung

- 2001 - 2004

Preise und Auszeichnungen

Publikationen

jahrbuch.architektur.HDA.graz/04/05, HDA, Graz 2005.

Otto Kapfinger: Bauen in Tirol seit 1980, Ein Führer zu 260 sehenswerten Bauten, Hrsg. aut. architektur und tirol, Verlag Anton Pustet, Salzburg 2002.

Archbau

Genereller introtext zu Archbau der von nextroom geschrieben wird.

Archtour

Genereller introtext zu Archtour der von nextroom geschrieben wird.

Presseschau

Neuer Innsbrucker Hauptbahnhof offiziell eröffnet

Die restaurierten großflächigen Wandbilder von Max Weiler wurden enthüllt

Die restaurierten großflächigen Wandbilder von Max Weiler wurden enthüllt

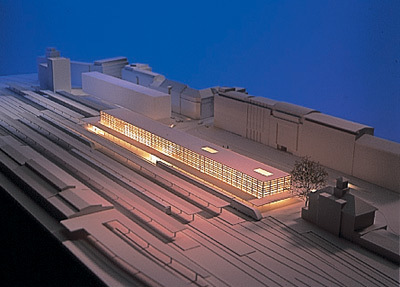

Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit ist der neue Innsbrucker Hauptbahnhof am Mittwoch offiziell eröffnet worden. 27,6 Millionen Euro wurden in den Neubau der Architekten Riegler & Riewe aus Graz investiert. Enthüllt wurden im Rahmen des Festaktes auch die beiden bekannten Wandbilder von Max Weiler. Die großflächigen Gemälde erinnern als einziges an den alten Bahnhof.

Der neue Bahnhof ist mit einem modernen ÖBB-Reisezentrum mit offenen Schaltern und integriertem Reisebüro ausgestattet. Neben dem Service-Bereich befinden sich in dem lang gestreckten, ziegelroten Gebäude insgesamt 23 Geschäfte, darunter auch eine Apotheke, ein Postamt sowie ein großer Supermarkt, der auch am Sonntag geöffnet hat. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Gastronomiebetriebe und eine neue Tiefgarage. Noch sind die Bauarbeiten nicht ganz abgeschlossen. So soll der ebenfalls in rot gehaltene Vorplatz erst in einem Jahr endgültig fertig sein.

Herzstück des Gebäudes ist die 104 Meter lange, über 15 Meter hohe lichtdurchflutete Bahnhofshalle im Untergeschoss. Die mit Fenstern durchsetzte Fassade gestattet Einblick auf das Geschehen an den Bahnsteigen. In ihr haben auch die beiden denkmalgeschützten Wandbilder von Max Weiler wieder ihren Platz gefunden. Die je 110 Quadratmeter großen Werke waren von den Wänden des alten Bahnhofs in einem komplizierten Verfahren abgenommen und anschließend restauriert worden. Die denkmalgeschützten Gemälde übersiedelten bereits im vergangenen Sommer mit Hilfe mehrerer Autokräne in den Neubau. Die Art ihrer Anbringung ist bei Kunstexperten zum Teil umstritten. Die Werke aus den Jahren 1954 und 1955 wurden nicht - wie ursprünglich - einander gegenüber angebracht, sondern in großem Abstand nebeneinander.

Mehr Rot stünde Innsbruck gut

Nicht nur ein Kaufhaus mit Gleisanschluss: Der neue Hauptbahnhof von Riegler Riewe

Nicht nur ein Kaufhaus mit Gleisanschluss: Der neue Hauptbahnhof von Riegler Riewe

AA A B A B B A B - das ist keine Sequenz des menschlichen Genoms, das ist, von unten nach oben gelesen, der selbst für einen überdurchschnittlich architekturinteressierten Bahnreisenden sehr rätselhafte Rhythmus der Fassade beim neuen Hauptbahnhof in Innsbruck. Das 180 Meter lange und 12 Meter hohe Gebäude kommt mit genau zwei Fensterformaten aus, einem großen (A) und einem etwas kleineren (B).

Seit wann aber haben Bahnhöfe überhaupt Fenster? Besteht nicht die Gefahr, das Bahnhofsgebäude der Architekten Riegler Riewe für einen ungewöhnlich langen Bürotrakt zu halten? Der Ingenieursgeist, der einst die Eisenbahn vorantrieb, ihr Brücken schlug und Bahnhofshallen spannte, der Amerikas Westen und Österreichs Pässe eroberte - ist er müde und klein kariert geworden, zersplittert in tausend namenlose Schreibtischtäter hinter ebenso vielen Bürofenstern?

Die Architekten Florian Riegler und Roger Riewe haben sich weit vorgewagt. Jeder Architekt ihrer Generation kennt den Spott, der über zwei Gebäuden Mies van der Rohes ausgekippt wurde, die sich so ähnlich sahen, dass man sie verwechseln konnte. Nur steckte in der einen Hülle eine Kirche, in der anderen ein Kraftwerk. Der Schock, nicht mehr vom Publikum verstanden zu werden, fraß sich tief hinein ins Architektenselbstbewusstsein.

Aber für Riegler Riewe ist die Suche nach der einfachsten Form kein abgeschlossenes Kapitel. Die Architektur darf sich niemandem an die Brust werfen, sie ist kein flüchtiger Reiz wie eine gut gemachte Reklame. Die Glasorgien seiner Zeitgenossen seien ihm ein Graus, sagt Riegler, denn sie führten doch nur dazu, dass jemand kommen und eine gläserne Bahnhofshalle mit weithin sichtbarer Werbung vollkleistern werde. Glas sei ihm zu unentschieden und neutral, der Bahnhof aber solle Substanz haben und sich vor der Gebirgskulisse behaupten können.

Durchsichtig und massiv zugleich

Daher der rot gefärbte Beton, durchsichtig und massiv zugleich. Wäre ganz Innsbruck rot, würde es nicht manchmal so scheinen, als könnten die Berge die Stadt zerdrücken.

Die Farbe ist das einzig Expressive an diesem Bau. Ursprünglich sollte er viel kleiner sein, da war noch geplant, die bestehende Empfangshalle aus den fünfziger Jahren einfach weiterzubauen. Aber dann bot sich die Möglichkeit, durch einen Abbruch mehr Fläche auf dem Vorplatz zu gewinnen, der ebenfalls von Riegler Riewe gestaltet und im nächsten Jahr fertig gestellt wird. Von da an wurde die Frage entwurfsbestimmend, wie sich Bürobau und Halle in einer Großform verbinden lassen.

Die in Zeiten der „Bahnhofsoffensive“ geforderte Kommerzialisierung war ein weiterer zu integrierender Faktor. Um genügend Flächen für Geschäfte und Gastronomie in den Bahnhof hineinpacken zu können, ohne die Durchsichtigkeit der Halle zu gefährden, wurden diese ins Untergeschoss verlegt. Die Tiefebene, ein Lieblingskind der Stadtplaner der sechziger Jahre, ist hier sogar sinnvoll, denn wer zu den Zügen möchte, muss ja ohnehin unter den Gleisen hindurchtauchen. Das untere Niveau wird zusätzlich noch von der Tiefgarage unter dem Vorplatz beansprucht, sodass Reisende auf direktem Wege von den Zügen ins Auto umsteigen können.

nur bitte wo geht's hier zum Zug?

Ganz so einfach zu finden sind die Wege leider nicht für alle Reisenden. Kommt man von oben, betritt den Bahnhof also auf dem normalen Straßenniveau, dann liegt die Halle zwar in ihrer ganzen Reinheit vor einem, und man schaut auf die schrillen Shoppingangebote herab, als wären es Mosaike am Rand eines Swimmingpools. Bringt einen dann aber die Rolltreppe nach unten, soll man kaufen, kaufen, kaufen - nur bitte wo geht's hier zum Zug? Für ein Verkehrsbauwerk, bei dem die Übersichtlichkeit doch entscheidend sein sollte, ist das ein gravierendes Problem.

Nutznießer der Orientierungsschwäche sind vermutlich die Gewerbetreibenden, die sich den Reizen ihrer Umgebung aber strikt verweigern. Die Ausnahme ist der MPreis-Supermarkt, gestaltet von Rainer Köberl. Dort wird die Lage im Untergeschoss mit schwarzen Deckenspiegeln und einer guten Lichtregie aufgefangen und in eine funkende Höhle verwandelt.

Auch die Lage des Warte"saals" steht auf der Mängelliste. Nun kann man sagen, dass der Konsumzwang, der die Bahnhöfe in Shoppingcenter mit Gleisanschluss verwandelt, ein gesellschaftliches Problem ist. Aber ausbaden müssen es ja dann doch die Architekten. Die ÖBB wollten die Warteräume ursprünglich ganz streichen und ihre Problemklienten lieber an die Theken der schummrigen Tirolerstubenimitate verweisen, die der Bahnhof ebenfalls im Programm hat. Aber das war nicht durchzusetzen. Also wurde ein winziger Warteraum in die einzige nicht vermietbare Fläche hineingequetscht, unter eine Treppe. Dort kommt die Hälfte der Reisenden auf dem Weg zu den Zügen vorbei und darf sich das Elend ansehen. Für die, denen der Bahnhof den einzig warmen Ort bietet, ist das eine entwürdigende Vitrinensituation.

Zurück zu den großen Fragen der Architektur. Zu A A A B A B B A B. Das Spiel auf der Fassade folgt einer strengen Logik. Jede Büroetage hat drei Fenster bekommen (BAB), mal zwei, plus dreimal A für die Halle. Das ist das Geheimnis. Es bewahrt den Bahnhof davor, eine banale Großkiste zu sein, rationalistisch durchgeplant bis zur staubtrockenen Sprödigkeit. Die Vorbilder dieser Haltung sind von Innsbruck aus ohne Umsteigen mit der Eisenbahn zu erreichen. Im Italien der zwanziger und dreißiger Jahre blühte unter Mussolini ein eigenwilliger Zweig der modernen Architektur. Hier entstanden Betonkonstruktionen, die sich den Entwurfsdogmen verweigerten und dem Betrachter Rätsel mit auf den Weg gaben. Innsbruck wäre gut beraten, noch italienischer zu werden.

Produkte

Die folgenden Produkte und Materialien wurden im Projekt Wien Museum eingesetzt. Informationen sowie News über Produkte und Hersteller finden sie unter nextproducts.at.

Schindler 9700

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbHZuverlässige, leistungsstarke Verkehrsfahrtreppe für öffentliche Gebäude und Verkehrsbereiche.

Zum ProduktBei den nextroom Produkten handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung der DOCUmedia.at GmbH . Die Produktplattform nextproducts.at wurde in Kooperation mit nextroom entwickelt. Die Produktrecherche erfolgt durch die DOCUmedia.at GmbH. Bei Fragen bezüglich der Produktdarstellung, wenden sie sich an office@nextroom.at.