Walter Pichler hat ein Haus neben der Schmiede seines Großvaters gebaut und, wie Péter Esterházy in verschämtem Zynismus meint, einen „Nostalgieausflug zum vergessenen Schauplatz seiner Kindheit“ unternommen. Was ein heikles Dichterthema ist, nämlich die Wanderung zurück und zu sich selbst, nimmt der Bildhauer dagegen ganz unbefangen.

Walter Pichler hat ein Haus neben der Schmiede seines Großvaters gebaut und, wie Péter Esterházy in verschämtem Zynismus meint, einen „Nostalgieausflug zum vergessenen Schauplatz seiner Kindheit“ unternommen. Was ein heikles Dichterthema ist, nämlich die Wanderung zurück und zu sich selbst, nimmt der Bildhauer dagegen ganz unbefangen.

Vergessen? Vergessen soll er den Schauplatz seiner Kindheit haben? Von Vergessen kann überhaupt keine Rede sein. Wer die Gnade hatte, als Kind in der Werkstatt seines Großvaters zeitlose Stunden zu verbringen, wer mit ölig-schweren Gerätschaften hantieren und den Duft von Holz, Terpentin, heißem Metall atmen durfte, wer mit der geschäftigen klappernden Friedlichkeit des konzentrierten Handwerkens ein Stück mitgewachsen ist, der ist gebenedeit unter den Enkeln, und zwar unvergesslich und sein Leben lang.

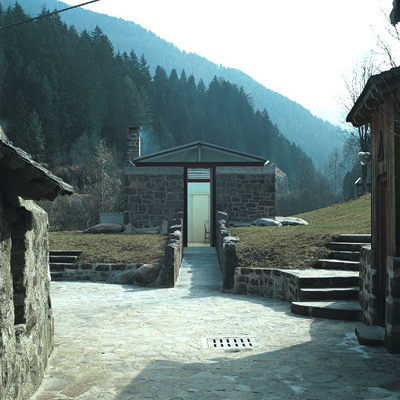

Der Künstler und Bildhauer Walter Pichler ist das sowieso, und Enkel ist er außerdem. Sein Großvater selig hatte seinerzeit eine Schmiede in Südtirol betrieben, ein altes, vom Anblick her idyllisches Ding in einem, wie man sagt, wildromantischen Tal. Die Wildromantik hörte auf, als Mussolini kam und die Zeit des Handwerks ging, als man eigentlich nichts mehr zu arbeiten und auch nichts Wesentliches zu Beißen hatte. Da verließ man das schöne Eggental nahe Bozen, ging nach Norden und nahm, wie man ebenfalls so sagt, die Erinnerung an den Ort mit. Und was man mitnimmt, das gehört einem.

Zum Beispiel die starken Bilder jener Kraftwerksarchitektur, die von den Faschisten in das enge Tal gestellt worden war, oder die feine, viel ältere Konstruktion des Wasserganges, der die Kräfte des Flusses auf das Mühlrad leitete und auf das Hammerwerk in der großväterlichen Schmiede übertrug. Wild war alles im Eggental, erinnert sich Pichler, und überall lagen die von den Wassern zu Tale gewaschenen Felsbrocken herum. Keine Rede von Flussregulierung und Straßenbegrenzungssteinen, von Hochspannungsleitungen und Einkaufszentren, und egal, ob man als nostalgischer Sumper abgestempelt wird oder nicht - es muss herrlich gewesen sein in dieser Wildnis, in diesem brennesselduftenden schroffen Kinderparadies.

Die Steine sind heute weggeräumt, das Tal ist nicht mehr wild, aber romantisch geblieben. Die Mühle steht - ein wenig übergepflegt und in eine gewisse Leblosigkeit gelackt - unter Denkmalschutz und im Besitze des Cousins. Der heißt ebenfalls Walter, Walter Pichler, und hat in Bozen ein gut funktionierendes Stahlbauunternehmen. Das Metallische - vielleicht liegt es wirklich in der Familie, aber dieser Frage geht wahrscheinlich besser der Familienrekonstrukteur Péter Esterházy nach.

Im Jahre 1994 beschloss jedenfalls der für unsereiner quasi „echte“ Walter unter den Pichlers, seine verstreuten Südtiroler Familienangehörigen im Rahmen einer kleinen Ausstellung in Bozen zu einen und für einen kurzen Moment an einem Ort zusammenzubringen. Das war 53 Jahre, nachdem er das schöne Tal der Kindheit als fünfjähriges Büblein verlassen hatte. Nicht dass er seither nicht dort gewesen wäre. Er war, wie er erzählt, sogar des öfteren in den Sommern in das Eggental zurückgekehrt, als „Hirte“, oder als „an die Verwandtschaft verborgter Landarbeiter. Was soll man sagen, ein Esser weniger zuhause.“

Im 94er Jahr reiste jedenfalls die gesamte Verwandtschaft nach Bozen, um die Handwerke des als Künstler gefeierten Sohnes zu betrachten, und ihn selbst natürlich auch. Man verstand einander, und der stahlbauende Cousin fragte beim bildhauenden an, ob er nicht Hand an die alte Schmiede legen wolle, die nun eigentlich leblos und wie ein Museum da stehe, was eingedenk der munter durchhämmerten Vergangenheit irgendwie traurig und unpassend wäre. Da Walter Pichler ebenfalls der Meinung ist, denkmalgeschützte Sachen seien „tot“, beschlossen sie, einen Raum an die Schmiede anzubauen. Einen Ort, an dem zusammengekommen und gefeiert werden könne, an dem gut zu verweilen sei. Der geplante Raum wurde schließlich zu zwei Räumen übereinander, einem dunklen und einem hellen, zu einem kleinen Haus, ein ordentliches Stück abgesetzt vom alten, und somit ein Ensemble und eine Art kleines Dorf bildend.

„Allein die Idee, zu den bestehenden Gebäuden ein neues hinzuzufügen, in Gedanken und Zeichnungen und später im Bauen sich wieder dieser Umgebung zu nähern, war für mich eine Möglichkeit, die Zeitmaschine einzuschalten und nicht nur vage und wie im Traum über diese vergangene Zeit nachzudenken, sondern aus ihr etwas Neues zu machen,“ schreibt Pichler im Vorwort zu einem Buch, das die Entstehung des „Hauses neben der Schmiede meines Großvaters“ aufzeichnen will: "Und wenn es mir gelungen ist, das „Hauptmaterial“, aus dem dieses Gebäude gebaut ist, nämlich die Erinnerung, gleichwertig zu den „festen Materialien“ hinzuzufügen, dann ist es mir auch gelungen, eine so sperrige Disziplin wie die Architektur für etwas zu verwenden, was sie normalerweise nicht leisten kann. Das war meine Absicht."

Wie ging er es also an, das Werk: „Das erste, was ich gedacht habe, war, dass ich die Steine wieder zurückbringen muss, die früher im Tal herumgelegen sind.“ Pichler schritt zum Fluss, suchte sich die schönsten Brocken aus - „keiner unter einer Tonne“ - und überlegte sodann, wo er den Porphyr gewinnen könnte, aus dem die Mauern der alten Schmiede gemacht worden waren, und der das Gesicht des Tales prägt. Es gebe doch einen alten Steinbruch, aus dem man immer das Material gebrochen habe, erinnerte sich die Tante, die auf die Hundert zugeht. Man glaubte ihr erst nicht, begab sich dann aber nach ihren störrischen Angaben doch auf die Suche und fand den seit einem halben Jahrhundert unbetretenen Steinhort.

Das Haus ist nun gerade fertiggestellt und ganz einfach zu beschreiben: Zwei Räume liegen übereinander, und weil sie im Sumpfland stehen, befinden sie sich in einer geräumigen Betonwanne, die einen unterirdischen Wandelgang bildet. Der obere helle, glasüberdachte Raum schaut nur zwei Meter aus der Erde heraus, der Gang darunter ist mit den fetten Flusssteinbrocken licht überdeckt. Ein Kamin an der äußeren Längswand nimmt das Thema der alten, noch bestehenden Esse der Schmiede auf. Er steht in einem Wasserbecken, das vom Dachwasser gespeist wird. Der untere Raum ist über eine Treppe zu betreten, die unter einer Art Falltür vor dem Haupteingang liegt. Ein schlichtes, ganz genau durchdachtes Ding, auch die Möbel, die Ofenbeschläge, eigentlich alles, was sich darinnen befindet, wurde von Walter Pichler geplant, gezeichnet, gemacht. „Nur die Wasserpipe, die haben wir gekauft.“

„Unser ist die Erinnerung“, schreibt Péter Esterházy dem Freund Walter Pichler in sein Großvater-Buch, „und falls sie uns wenig wäre (ist sie tatsächlich), auch die Phantasie ist unser. Aber ja, und das Denken, fast hätte ich es vergessen. Es gibt Gegenstände des Erinnerns, und es gibt Erinnernde.“ Wie auch immer. Pichler selbst sagt: „Ich bin in Werkstätten aufgewachsen, eine Werkstatt war immer so etwas wie daheim.“ Mit Erinnerungen und Kunst, mit Literatur und mit Phantasie muss vorsichtig umgegangen werden, und vor allem mit dem, was man selbst ist. „So ein System“, sagt der Künstler, „das kann leicht kippen. Deshalb bin ich ein sehr selbstbeschränkter Mensch. Ich dürfte zwar viel mehr, aber ich tu's nicht, weil ich habe einen Vertrag mit mir. Und der ist nicht zu brechen.“ Deshalb schaut das Haus so aus, wie es eben ausschaut, und das ist gut so. Er, Pichler, sei kein Architekt, wenn schon, dann sei er eher ein Baumeister. In Wirklichkeit bleibt er natürlich immer eines: Der Enkel seines Opas.

[ Von 16.5. bis 29.7. zeigt das Architekturzentrum Wien die Ausstellung „Walter Pichler. Haus neben der Schmiede“. Ein vorzüglicher Katalog gleichen Titels erscheint bei Jung und Jung, und von 21.6. bis 23.6. führt eine Sonntags-Exkursion des Az W nach Südtirol und auch zu Pichlers Haus neben der Schmiede. ]