22. November 2003 - Architekturzentrum Wien

Nachdem der Bauherr, Wilhelm Schlagintweit, die Konzession einer fast 100 Jahre alten Apotheke in Aspern übernommen hatte, stellte sich rasch heraus, dass die ihm vorschwebende Verbesserung aller Serviceleistungen nur über eine Standortveränderung zu erreichen sei. Er erwarb in unmittelbarer Nähe der alten Apotheke ein Grundstück an der stark befahrenen Großenzersdorferstraße. Mit dem Arzneimittelgroßhändler Phönix als Geschäftspartner und den ARTECs als planende Architekten wagte er sich an die Umsetzung einer lange gehegten Vision.

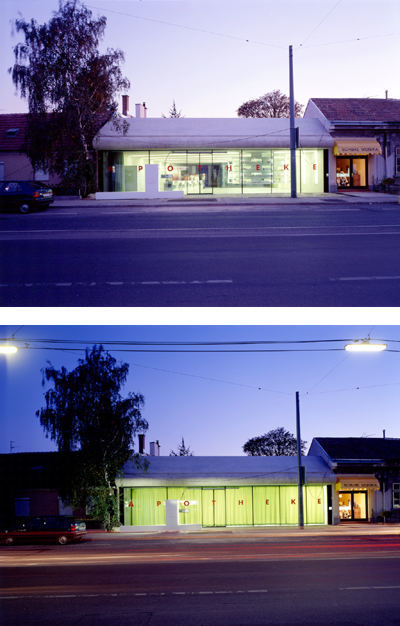

Die scheinbare Diskrepanz zwischen visionärem Konzept und vorstädtischem Standort wirft zunächst die Frage auf: Muss ein Gebäude, das dem avancierten Konzept eines Gesundheitszentrums räumlich entspricht, nicht zwangsläufig wie ein Fremdkörper aus dem Kern des immer noch dörflich geprägten Aspern herausstechen? Aus der ambivalenten Situation zogen die Architekten jedoch methodischen Nutzen und entwickelten eine Struktur, in der die „Härte“ des Ansatzes (radikale Konstruktion, ungeschönte Materialität) von „gefügigen“ ortseigenen Elementen aufgehoben wird.

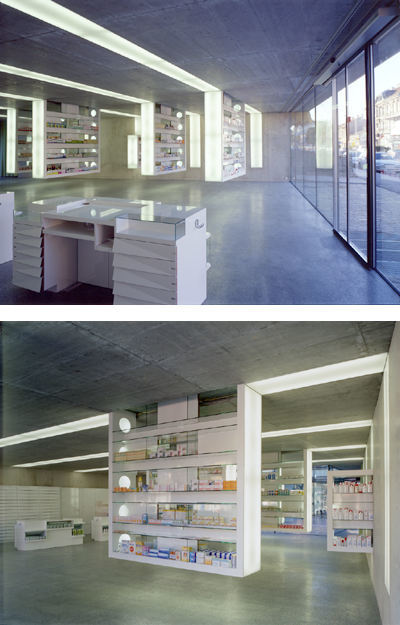

Zunächst zu den Härten: Es galt, eine ca. 15 Meter breite und 40 Meter tiefe Baulücke mit einer möglichst stützenfreien Tragstruktur zu überbrücken. Um die Geschossdecke wie einen fliegenden Teppich über die Apotheke spannen zu können, wurden per Kran an den beiden Eingangsfronten tonnenschwere Bügel aus Betonfertigteilen versetzt, die eine Art Dachabschluss bilden. (Sofern man die beiden 40 Meter auseinanderliegenden Träger mit ihrer „geschwollenen Traufe“ überhaupt noch als Dach bezeichnen kann.) Die Sattel wurden mit der Ortbetondecke verbunden - der Tragwerksplaner Oskar Graf hat hier wertvolle Detailarbeit geleistet -, mit dem Ergebnis eines beeindruckend weitläufigen Raums. Völlige Durchsicht von Vorplatz zu Vorplatz. Die massiven Deckenhochzüge verrichten im Dacharten als Wege zwischen den Beeten zusätzlich einen stillen Dienst. Lediglich im zweigeschossigen Mittelbereich (unten: Seminarraum, oben: Nachtdienstzimmer, Sozialraum und Büro) stehen vier schlanke Stützen. Sie sind rot lackiert, damit man sie im totalen Glas-Durchblick nicht ganz übersieht.

Im Verkaufsraum ist das klassische Verkaufspult, die Tara, in kleine Beratungsinseln aufgelöst, daneben schwebt der weitläufige Selbstbedienungsbereich. Die Regale hängen - ein Hinweis darauf, welche Kräfte im Spiel sind - von der weitgespannten Sichtbetondecke herab, bündig in die Decke eingelassene, die Regalwangen umschließende Lichtbänder fassen sie zu thematischen Zeilen. Die freie Bodenfläche darunter suggeriert Bewegungsfreiheit zwischen den Regalen, die Bänder strukturieren den Raum, er selbst bleibt unzerteilt und offen. Er bleibt unzerteilt in seiner Struktur und robust in seiner Materilität: unlackierter Sichtbeton, raumhohe Glasflächen, geschliffener (terrazzoähnlicher, aber vergleichsweise kostengünstiger) Asphaltboden, Schubkästen mit Fronten aus lackiertem Stahlblech. Eine Möblierung aus weiß beschichteten, sichtbar verschraubten oder geklebten Compaktplatten.

Verfeinerung findet auf anderer Ebene, in den oben erwähnten „gefügigen“ Elementen der Raumfolge statt. Die beiden Grünhofe (mit der mächtigen Kastanie im Vorbereich und einem neu gesetzten Ginkobaum im Innenhof) sowie der Kräutergarten auf dem Dach spielen für das atmosphärische Gleichgewicht der Apotheke eine wichtige Rolle. Im Obergeschoss überwiegt der Naturbezug in den holzbelegten Terrassenflächen und jenem für interessierte Kunden zugänglichen Heilkräutergarten, den der Bauherr gemeinsam mit dem Grünraumplaner Jakob Fina in bester Benediktiner Klostertradition angelegt hat.

In der Wiederverwendung des alten Hofpflasters, der angemessen niedrigen Bauhöhe sowie einer mühevollen „Amalgamierung“ der neuen Betonbrandmauern mit dem alten Ziegelmauerwerk wird die integre Haltung der Architekten gegenüber den dörflichen Spurenelementen des Bauplatzes spürbar. Hier wurde nicht gegen, sondern mit dem Ort gearbeitet, der brauchbare Rest in einen neuen Kontext gestellt. Entstanden ist ein ambivantes Bauwerk, das der funktionalen Hybrididät der Apotheke im besten Sinn entspricht, indem es sich in seiner Durchlässigkeit eindeutiger Festschreibung entzieht.

Man ist drinnen immer auch ein bisschen draußen. Der Verkaufsraum wäre in seiner neutralen Großzügigkeit für alle möglichen Funktionen geeignet, Rezeptur und Teeregal erinnern an eine Bar, der Dachgarten hat etwas Klösterliches, das Nachtdienstzimmer etwas sympathisch Garconnierenhaftes, und im vorhangumwellten Seminarraum wären auch kleine Kammerkonzerte nicht verfehlt. In einen durchsichtigen Raum lässt sich allerlei projizieren, aber die Apotheke ist und bleibt natürlich eine Apotheke. Aber hat Aspern mit ihr nicht auch eine Art Dorfzentrum dazugewonnen? (Text: Gabriele Kaiser)