Heute, Samstag, übersiedeln die letzten Mitarbeiter auf den neuen Erste-Campus in Wien. Das Projekt zeigt, was dabei herauskommt, wenn Auftraggeber und Architektin gemeinsam über den Begriff Arbeit nachdenken.

Heute, Samstag, übersiedeln die letzten Mitarbeiter auf den neuen Erste-Campus in Wien. Das Projekt zeigt, was dabei herauskommt, wenn Auftraggeber und Architektin gemeinsam über den Begriff Arbeit nachdenken.

Da hängt ein nackter Mann im zwölften Stock. Tomislav Gotovac, einer der bekanntesten Performer und Konzeptkünstler Kroatiens, hat sich hier selbst porträtiert, komplett entblößt, auf dem Dach stehend und auf Zagreb hinunterblickend. Die Vorstände der Erste Bank, der Sparkasse und der Immorent, die hier oben auf der Executive-Etage tagen, müssen regelmäßig an dieser evidenten, ja geradezu plakativen finanzpolitischen Symbolkritik vorbeimarschieren.

Die überlebensgroße Installation des nackten, alten, sich nicht sonderlich überästhetisch präsentierenden Mannes ist nicht zuletzt Sinnbild dafür, wie selbstkritisch, wie unbequem, wie ernst die Erste Group das Projekt des neuen Erste-Campus auf dem Gelände des ehemaligen Südbahnhofs genommen hat – vom Wettbewerb im Jahre 2007 bis zur allerletzten Minute. Mit dem heutigen Tag, Samstag, übersiedelt mit 1200 Angestellten die letzte Tranche der insgesamt 5000 Mitarbeiter ins neue Headquarter mit Blick auf Hauptbahnhof, Schweizergarten und Oberes Belvedere.

„Bislang waren wir auf mehr als 20 Wiener Standorte verteilt“, sagt Michael Hamann, Projektleiter der Erste Group Immorent AG, bei der Führung durch den neuen Campus. „Jetzt wird das gesamte Unternehmen erstmals an einem einzigen Standort gebündelt, was vor allem die Kommunikation und die internen Prozesse vereinfachen soll.“ Man weiß schon, was das in der Regel zu bedeuten hat, wenn solche Worte fallen: Flächeneffizienz, Geldersparnis, Rechenstift. Da muss man schon die Nase rümpfen.

Und tatsächlich, in den Nasenhaaren kitzelt es. Das schwarze Lehmkasein, mit dem die Wände hier oben verspachtelt sind, ist noch nicht ganz ausgedampft, hat noch eine leichte, aber deutlich wahrnehmbare Note von Milch und Topfen. „Wir haben uns sehr darum bemüht, mit möglichst vielen natürlichen Materialien zu bauen“, sagt Marta Schreieck, die mit ihrem Partner Dieter Henke am EU-weiten Wettbewerb teilnahm und den Sieg unter mehr als 200 Büros für sich beanspruchen konnte.

„Und wenn wir von natürlichen Materialien sprechen, dann meinen wir Lehm, Kalkputz, geöltes Eichenholz, Beton mit natürlichen Farb- und Zuschlagstoffen sowie lokalen Schotter, der ausschließlich aus der Donau kommt. Denn exotische, wie auch immer geartete bunte Steine aus ganz Europa hierherzukarren, das hätte zu diesem Projekt einfach nicht gepasst.“

Ja sogar die Fassade spricht eine bodenständige Sprache, die man im Investorenjargon sonst nur selten zu hören bekommt: Lärchenholz-Konstruktion mit raumhohen Fensterflügeln, die man individuell nach Lust und Laune öffnen kann, ohne dass dabei gleich das gesamte Haustechniksystem kollabiert. In manchen Büros wird trotz winterlicher Temperaturen kurz Frischluft in den Raum gelassen.

Alles andere als Bürowüste

„Bürokonzepte und Trends im Office-Bereich ändern sich so oft und so rasch, dass es am besten ist, wenn die Architektur so flexibel bleibt, dass sie all die kurzfristigen Modeerscheinungen mitmachen kann“, sagt Schreieck. „Und das bezieht sich nicht nur auf die sich ständig ändernde Alltagskultur in den Arbeitszimmern, sondern auch auf die Art und Weise, wie das Büro eingerichtet, wie das Haus genutzt wird, ob ich es nun mit Raumzellen vollpferche oder als Großraumbüro belasse.“

Aktuell sind wir im Zeitalter des sogenannten Open Space, des großen Büros ohne Trennwände und ohne verschließbare Zellentüren. Die Möblierung im Erste-Campus hilft dabei, den Raum nicht als graue Bürowüste wahrzunehmen, sondern als bunte, sympathische, abwechslungsreiche Landschaft mit textil bespannten Laternen und bunt möblierten Pflanzeninseln im Inneren. Das Grünkonzept, das an manchen Ecken wie eine vegetative Oase aus der Gebäudemitte sprießt, stammt vom Wiener Landschaftsplanungsbüro Auböck+Kárász.

„Die meisten Mitarbeiter haben bei uns keinen fixen Arbeitsplatz mehr, sondern können jeden Tag frei wählen, wo sie sich für welche Art der Arbeit am liebsten hinsetzen möchten“, sagt Immorent-Projektleiter Michael Hamann. Da ist sie also, die bereits befürchtete Einsparungsmaßnahme. Die schönen, ergonomisch einwandfreien Möbel und die verschließbaren Kästchen mit Filzoptik sollen den Verlust des eigenen Arbeitsplatzes etwas verkraftbarer machen. Doch immerhin: „Das Open-Space-Konzept zieht sich bei uns bis zur Vorstandsebene hoch“, sagt Hamann. „Und ja, auch Herr Treichl sitzt mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Großraumbüro.“

Dachgarten mit WLAN

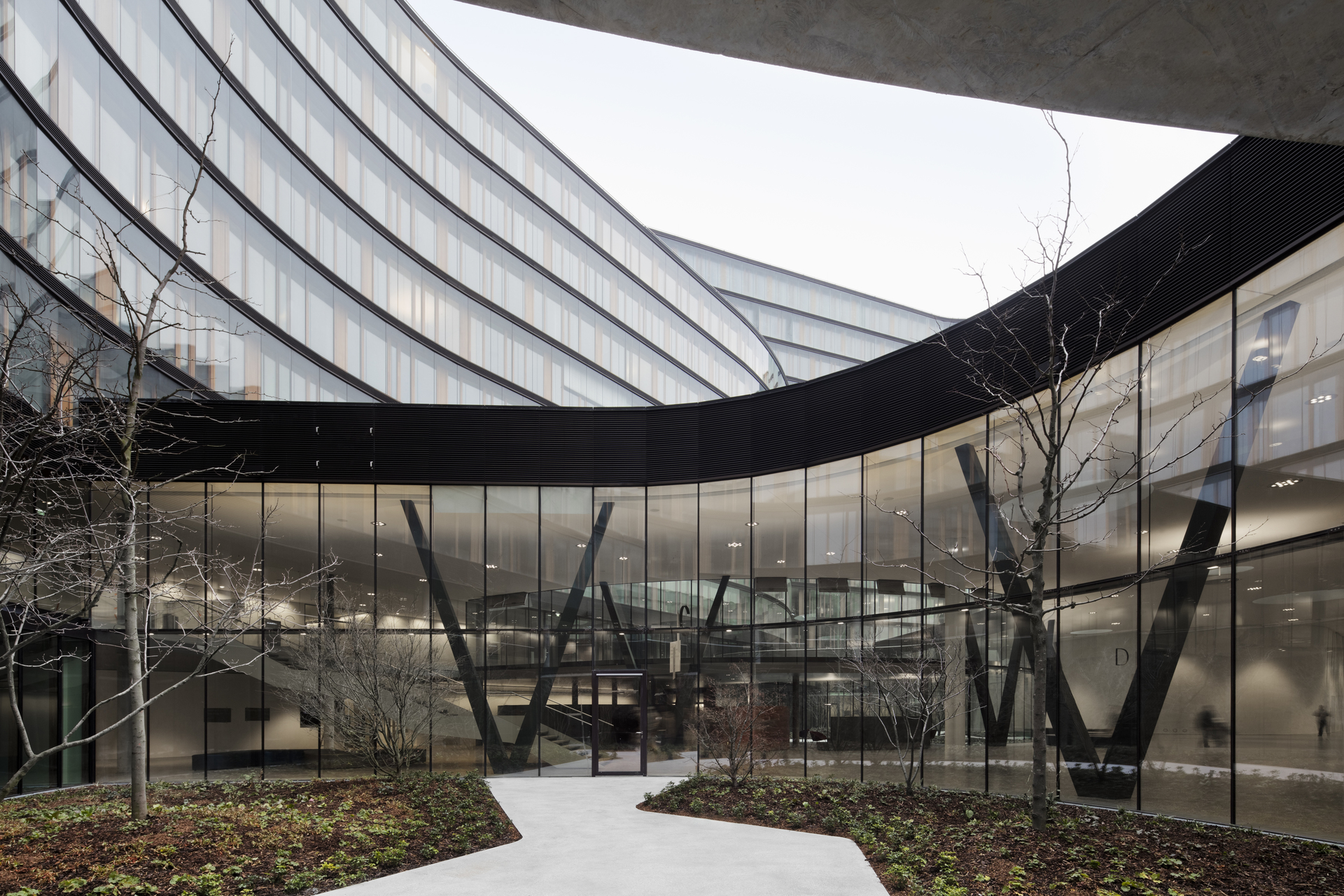

Herzstück des sich so locker dahinschlängelnden Campus ist das 4000 Quadratmeter große Atrium im Erdgeschoß. Piazza sagt man heute dazu, doch die öffentlich zugängliche Halle zwischen den nierenförmigen Gebäudetrakten erinnert in der Tat an einen quirligen Stadtplatz irgendwo in Italien. Und sogar Sitzgelegenheiten nach einem Entwurf von Henke und Schreieck Architekten, 40 Stück an der Zahl, sind quer über den gedeckten Platz verteilt. Die glitzernd bespannten Elemente, die in ihrer Form den Konturen der Campusgebäude nachempfunden sind, werden von den Mitarbeitern schon längst „Schreixis“ genannt. Auf dem Dach des Atriums ist übrigens ein 10.000 Quadratmeter großer Garten angelegt – mit Ahorn, Föhren, Kirschbäumen, Bänken und flächendeckendem WLAN.

Eine schönere Bürosituation, die nach offiziellen Angaben der Erste Bank Group „mit maximal 300 Millionen Euro“ zu Buche schlug, wird man so schnell in ganz Wien nicht finden. Statt Machtdemonstration und Einschüchterungsgehabe, wie man dies aus dem Bank- und Finanzwesen kennt, orientiert sich der Erste-Campus dank einer mit höchster Seriosität wahrgenommenen Rolle von Auftraggeber und Architektenschaft am Maßstab Mensch. Der Preis dafür bleibt letztlich hoch. Fragt man sich doch, warum Baukultur auf diesem Niveau den Banken vorbehalten bleibt.