Ist er denkmalwürdig? Abrissreif? Der Modernisierung im Weg? Ein Gutachten jagt das andere. Bauprojekt Bahnhof Salzburg: Seit fünf Jahren herrscht nur noch Stillstand. Eine offensive Entscheidung ist mehr als überfällig.

Ist er denkmalwürdig? Abrissreif? Der Modernisierung im Weg? Ein Gutachten jagt das andere. Bauprojekt Bahnhof Salzburg: Seit fünf Jahren herrscht nur noch Stillstand. Eine offensive Entscheidung ist mehr als überfällig.

Mythos Salzburg" heißt ein Buch des Historikers Robert Hoffmann, das die Entwicklung von Salzburg als Residenzstadt des Heiligen Römischen Reiches zum weltbekannten Tourismusziel beschreibt. Die Verklärung des Stadtbildes reicht bis ins frühe 19. Jahrhundert zurück, als die Literaten und Maler der Romantik den Reiz von Salzburg erkannten und in die Welt hinaustrugen. Durch diese Werbung angeregt, strömten bereits im Biedermeier Sommertouristen nach Salzburg und gaben sich dem pittoresken Flair von Architektur hin, eingebettet in Natur und damals schon angereichert mit Mozart-Merchandising. Bei Salzburg wurden historische Bauten und umgebende Landschaft, Klerus und Kultur, Musik und Leitfigur, Society und Süßigkeiten zur mythischen „Schönen Stadt“ aufgemischt.

Der Aufschwung für den echten Massentourismus setzte mit dem Bau der Eisenbahn ein. 1860 wurde Salzburg an das Schienennetz angebunden und der Bahnhof in Anwesenheit von Kaiser Franz Josef und König Maximilian II. von Bayern eröffnet. Die jetzige Westbahn hieß ursprünglich Kaiserin-Elisabeth-Bahn, zu Ehren der in Bayern geborenen Sisi, die gleichzeitig als guter Werbeträger für das neue Verkehrsmittel fungierte. Durch diese Ost-West-, aber auch die Südverbindung Richtung Südtirol und Italien wurde Salzburg als wichtiger Verkehrsknotenpunkt definiert. Das Spezielle am Salzburger Personenbahnhof war seine Funktion als Grenzbahnhof, was durch den Umbau 1907 bis 1909 durch den Architekten Ladislaus Friedrich von Diószeghy evident wurde. Die wichtigsten Neuerungen waren die Errichtung eines Zentralperrons mit überspannender Bahnhofshalle in Stahlkonstruktion. Auf dem 25 Meter breiten Inselperron, der an den Längsseiten von den Gleisen der Fernzüge flankiert wird, an dessen Schmalseiten je zwei Gleise wie in einem Kopfbahnhof enden und der vom Aufnahmegebäude her unterirdisch erschlossen wird, befanden sich jene für den Fernverkehr an einem Grenzübergang notwendigen Räumlichkeiten: die beiden Zollhäuschen, das Restaurationsgebäude mit zwei großen Speise- und zwei kleineren Wartesälen, WCs, Kiosk, Kassen und so weiter. Die Grundrissplanung von 1906 zeugt von hohem logistischem Verständnis bei der Entflechtung von Fahrgastströmen, die durch die Planung eines „Abfahrts- und Ankunftsvestibüls“ mit jeweils eigenen „Personentunnels“ und Stiegen oder separaten „Gepäcks-“ und „Wirtschaftstunnels“ mit der Organisation eines Flughafengebäudes vergleichbar ist, wobei die Funktion des Inselperrons dem Transitbereich entsprechen würde.

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Bahnhof schwer beschädigt. Neben den nötigen Wiederaufbauarbeiten etwa an der Hallenkonstruktion wurde die Neugestaltung des Bahnhofsrestaurants am Zentralperron vorgenommen, der mit aufwendigen Wandtäfelungen aus Adneter Muschelkalk versehen und als „Marmorsaal“ bezeichnet wurde.

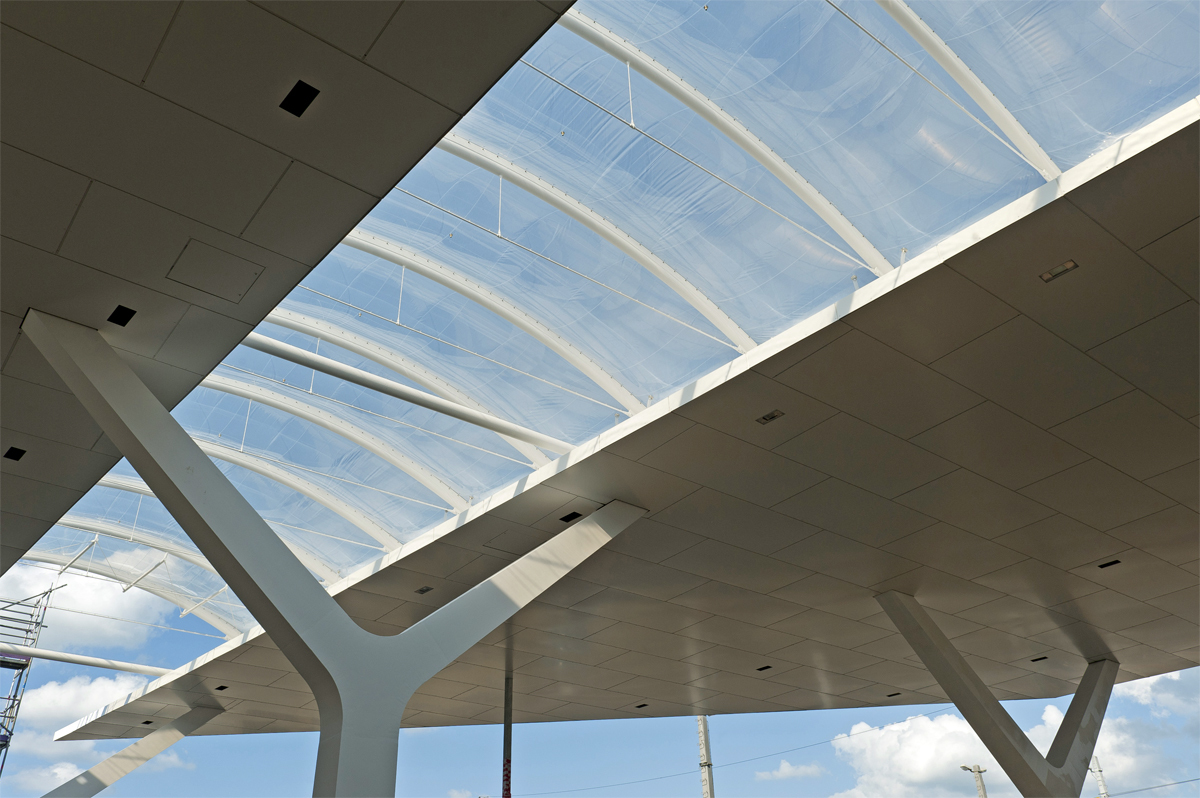

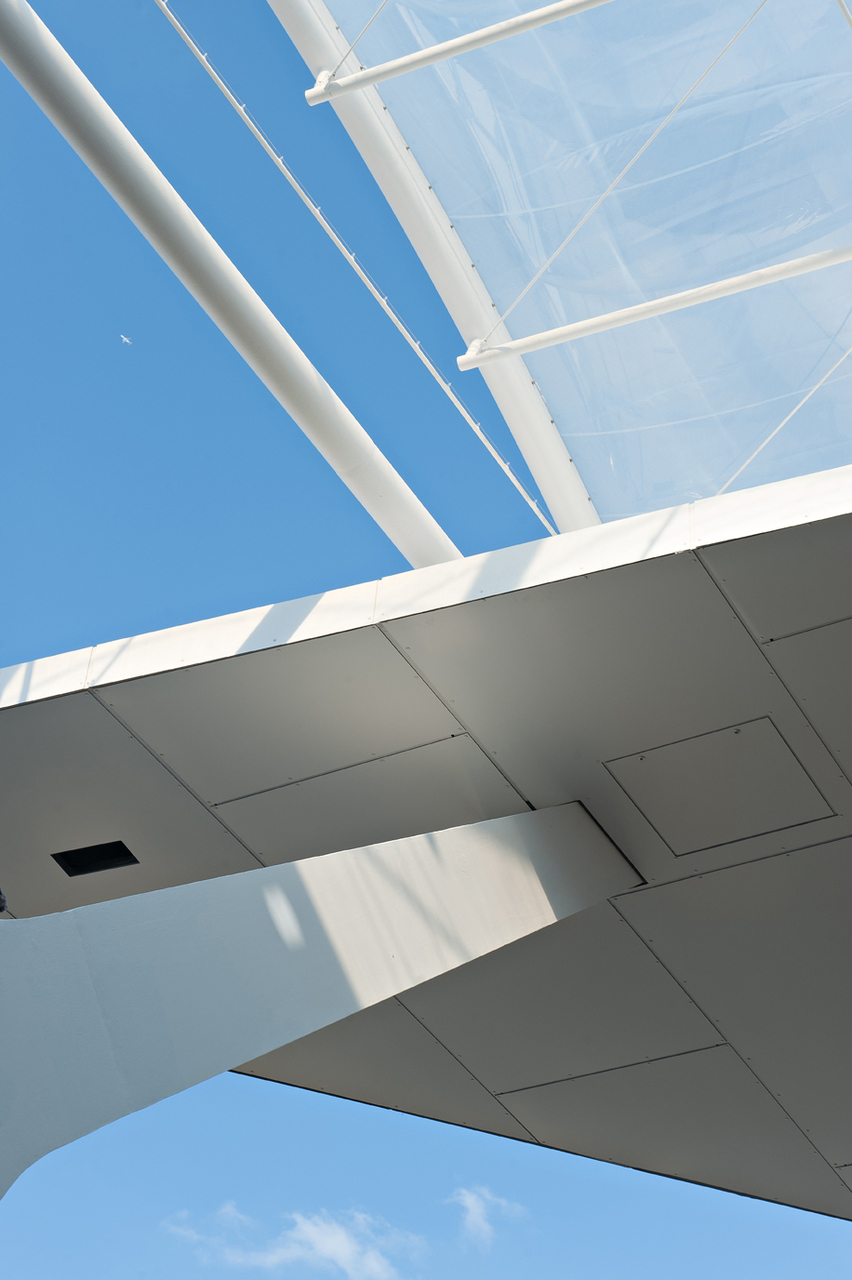

So viel zur Historie, nun zur Gegenwart: 1998 wurde der baulich ziemlich heruntergekommene Bahnhof unter Denkmalschutz gestellt, weil es sich laut Denkmalamt um „die letzte erhaltene Eisenbahn-Hallenkonstruktion dieser Art in Österreich“ handelt, „von besonders repräsentativer und benutzerfreundlicher Ausprägung, die auch ästhetisch-architektonische Bedeutung besitzt“. 1999 wurde von den ÖBB ein Wettbewerb für den Neubau des Bahnhofs ausgeschrieben, der diesen Bescheid negierte und Marmorsaal und Überdachung zum planerischen Abriss freigab. Das siegreiche Projekt des Architekten Klaus Kada punktete jedoch mit der Beibehaltung von Zentralperron und Versatzstücken der bestehenden Hallenkonstruktion; Kada erkannte wohl die städtebauliche Qualität dieser Bahnhofsanlage und erweiterte den unterirdischen Zugang zu einem „urbanen Teppich“, der als Geschäftspassage unter dem Bahnhofsgelände den Stadtteil Schallmoos an Bahnhof und Südtiroler Platz anbinden sollte.

Der Blick des Architekten und der Jury, die das Projekt prämierte, hätte den Bauherrn ÖBB animieren können, eine Synthese aus Alt und Neu zu überdenken. Jedoch weit gefehlt, man bemühte sich nun erst recht, durch ein entsprechendes Gutachten des Denkmalbeirates ein Verfahren zur Aufhebung des Denkmalschutzes einzuleiten. Spätestens jetzt waren die sprichwörtlichen schlafenden Hunde in der Salzburger Bevölkerung hellwach und begannen als Bürgerinitiative für die Erhaltung des Bahnhofs, insbesondere des Marmorsaales, der sich in den letzten Jahren als Veranstaltungsort etabliert hatte, zu kämpfen. Nun herrschte Pattstellung: Es wurden Gutachten und Gegengutachten für die Denkmalwürdigkeit eingeholt, die Akte Salzburger Bahnhof wurde zur Chefsache im Bundesdenkmalamt, das Büro Kada entwickelte unzählige Planungsvarianten, und die ÖBB hatten es plötzlich überhaupt nicht mehr eilig, den Bahnhof zu bauen. Seit fünf Jahren ist nichts weitergegangen, mittlerweile ist ein Baubeginn für das Jahr 2009 avisiert.

Zur Verteidigung der ÖBB sei erwähnt, dass der Bahnhof nur ein Teilbereich des Investitionsprojektes im Land Salzburg ist, wo zurzeit an einem modernen Regionalbahnnetz gebaut wird, das in Salzburg Stadt zusammenlaufen wird. Vielleicht kam da eine Grundsatzdiskussion gar nicht so ungelegen, um beim Prestigeprojekt eines ehemaligen ÖBB-Generaldirektors, Helmut Draxlers Bahnhofsoffensive, ein wenig die finanzielle Notbremse zu ziehen. Jedenfalls gibt es keine triftigen Gründe seitens der ÖBB, warum das vorhandene Ambiente weg müsse, kein Fachgutachten, das etwa besagt, dass neue, superschnelle ICE-Züge die Stahlkonstruktion gefährden könnten. Eine seriöse Diskussion, die das Abwägen der öffentlichen Interessen - moderne Infrastruktur für ein perfektes Kundenservice versus Bewahrung von Baukultur - ermöglichen würde, könnte schnell zu einer konstruktiven Lösung führen. Aber so hegt man den Verdacht, dass ein bebauter Mittelperron den ÖBB einfach „nichts bringt“ beziehungsweise seine Schleifung durch die hier eingesparte Breite am Rand des ÖBB-Grundstückes durch Verbauung eine Rendite abwerfen könnte - fernab eines argumentierbaren öffentlichen Interesses.

Dass Salzburg kein Grenzbahnhof mehr ist und die Bausubstanz bahntechnisch überholt, mag stimmen. Dass ein Baudenkmal aber die Funktion hat, auf vergangene Aspekte unserer Kultur zu verweisen und einen Ort als historisch interessant zu definieren, sollte Grund genug sein, es nicht leichtfertig abzureißen. Nichts gegen ein nagelneues, EU-konformes Stück qualitätsvoller Bahnhofsarchitektur, aber vielleicht könnte ja der alte Bahnhof mit seiner ungewöhnlichen Strukturierung Zeugnis davon ablegen, dass beim Verkauf des Mythos Salzburg seit je gezielt nachgeholfen wurde und den Touristen ein besonderes Erlebnis bei An- und Abreise geboten werden sollte. Jedenfalls stünde der „Schönen Stadt“ eine offensive Entscheidungsfindung für einen schönen Bahnhof zu. Bevölkerung, Touristen und der Architekt hoffen, dass dieser Zug nicht endgültig abgefahren ist!