08. Februar 2009 - Architekturzentrum Wien

Innerhalb der bestehenden Gebäudehülle (179 m² Grundfläche) sollte also Raum für eine Kleinfamilie samt separater „Einliegerwohnung“ entstehen. „Jeder sollte die Möglichkeit haben, sich selbst verwirklichen zu können. Daher habe ich mir einzelne Zimmer gewünscht“, berichtet die Bauherrin. „Das Haus sollte schlicht, in seiner Einfachheit bezaubernd sein.“ Da das von Ziegelmauern umgebene Bestandsgebäude (geschützt in einem kleinen Garten stehend und vom Park des angrenzenden Krankenhauses profitierend) nicht abgebrochen werden durfte, gleichzeitig aber auf einen heutigen Standard angehoben werden musste, wurde es Stück für Stück abgetragen und zugleich neu errichtet. „Diese aufwändige Vorgangsweise hat das Baubudget beträchtlich belastet“, so die Architekten, „ebenso die schwierige Baustellensituation (keine direkte Straßenanbindung, Kranaufstellung unmöglich). Der Spielraum war daher definiert durch ein enges Budget und einen vorgegebenen Gebäudeumriss.“

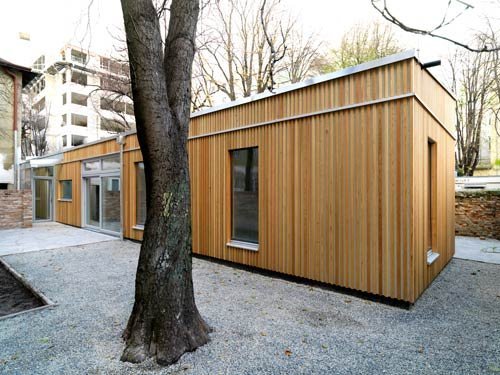

Von diesen Schwierigkeiten ist im Ergebnis freilich nichts mehr zu spüren. Das im besten Sinne schlichte Haus (Wand- und Deckenfertigteile in Holzständerbauweise, hoch gedämmt – Niedrigenergiehausstandard – und mit einer hinterlüfteten Fassade bzw. einem Pultdach versehen) steht wie ein skandinavischer (oder doch eher japanischer?) Pavillon in seinem Mauergeviert. Zurückhaltend, ja unauffällig schließt er den Hof im Nordosten, brüskiert niemanden durch das Privileg, als ein „freistehendes Einfamilienhaus“ mitten in der Stadt zu stehen. Dem Wunsch nach „separaten Zimmern“ folgend haben die Architekten ein lockeres Gefüge aus auf der (fugenlos mineralisch beschichteten) Betonplatte platzierten Boxen entworfen, die auch im Inneren mit der vertikalen Lärchenholzleistenstruktur der Fassade ausgestattet sind. Die Bereiche zwischen den Boxen sind verglast und können im Sommer über große Schiebeflügel geöffnet werden. Eine große Lichtquelle im Dach sorgt zudem über den gesamten Tagesverlauf für ausreichende Belichtung – von grauer Hinterhofatmosphäre keine Spur! Auch die umlaufende Freifläche zwischen Haus und Gartenmauer wirkt trotz minimaler Ausmaße nicht beengt, sie ist mit „Hausbaum“, Schieferstein-, Kiesflächen und Beeten subtil zoniert. Bleibt zu wünschen, dass eine auf solche Weise wiederbelebte Brache Nachahmer findet – nicht nur die Dachböden der Häusermasse einer Stadt halten Raumreserven bereit. (Text: Gabriele Kaiser)