Schale

(SUBTITLE) Eine Wildnis in London

Es ist eine der traurigsten Arbeiten der zeitgenössischen Landschaftsarchitektur und gleichzeitig ein von Hoffnung getragener Kommentar zu unserem Naturverständnis. Es ist eine Reverenz an eine der ältesten und grössten Gartenkulturen der Welt, und es ist nichts als eine Pflanzschale.

Es ist eine der traurigsten Arbeiten der zeitgenössischen Landschaftsarchitektur und gleichzeitig ein von Hoffnung getragener Kommentar zu unserem Naturverständnis. Es ist eine Reverenz an eine der ältesten und grössten Gartenkulturen der Welt, und es ist nichts als eine Pflanzschale.

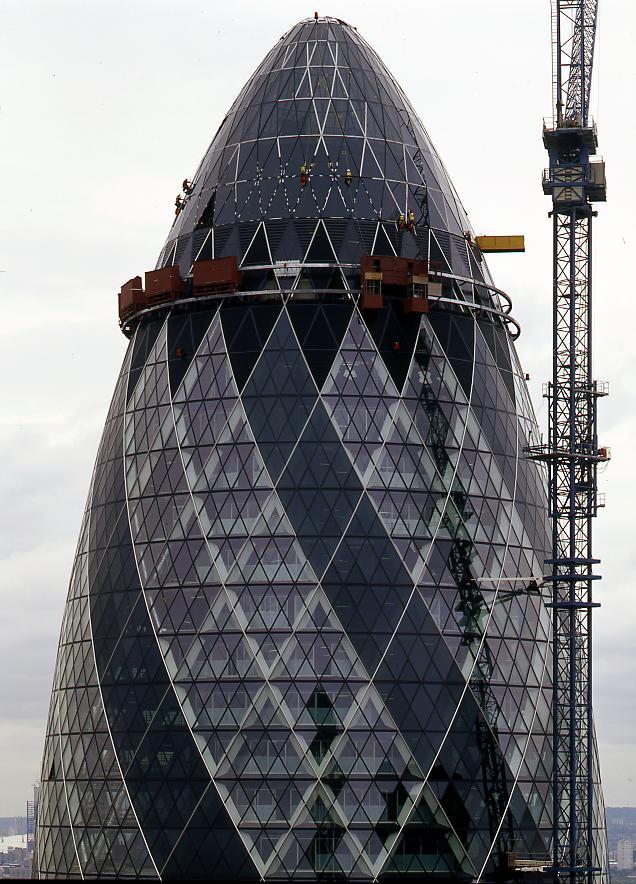

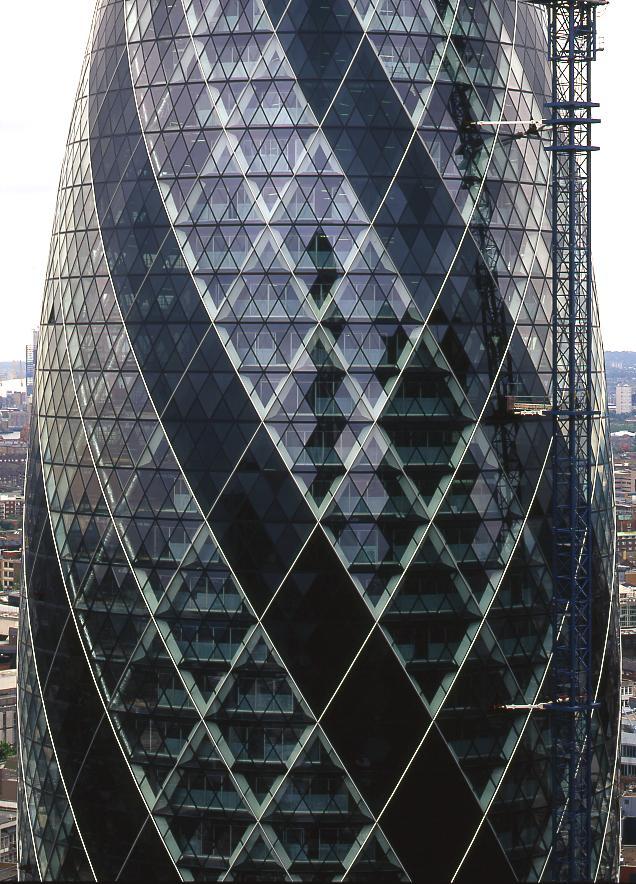

Der Auftrag war banal: eine Bürobegrünung für den Hauptsitz der Swiss-Re in London, Lord Fosters „Gherkin“. Die Lösung ist alles andere als banal, aber schnell geschildert: Das Pflanzgefäss ist eine abgeflachte Kugelkalotte aus Stahl, auf deren Rand ein hoher Zaun mit einem Handlauf steht. Bepflanzt ist sie mit einer Mischung grösserer Zimmerpflanzen unterschiedlicher Art. Wenn man sich am Handlauf festhält und zieht, gerät das Ganze aus dem Gleichgewicht und kippt leicht zur Seite. Nach dem Loslassen schwingt sich die Schale wieder in die Ausgangsposition zurück. Was aber hat diese Begrünung von Büros in einem Neubau inmitten von London mit der Wildnis zu tun? Günther Vogt hat das Pflanzgefäss, das er für diesen Zweck entworfen hat, als "Wilderness"1 bezeichnet. Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass er sich damit nicht nur auf die lange englische Tradition der „Wilderness“ beruft, sondern sie bis in die Gegenwart weiterführt und damit in der kleinstmöglichen Form eines Gartens einen kritisch-philosophischen Kommentar zu unserem Naturverständnis gibt.

Wilderness

In einem der akkurat gepflegten englischen Parks oder Gärten kann es geschehen, dass man plötzlich vor einem Zaun steht, hinter dem das Gras aufgeschossen ist und Büsche und Bäume in einem freien Durcheinander wachsen. Der Eindruck kontrastiert stark mit den gepflegten Gartenteilen, die völlig der menschlichen Kontrolle unterworfen sind. Was dem ungeübten Auge als ein aus unbekanntem Grund vernachlässigtes Gartenstück erscheint, ist für den Sachkundigen eine „Wildnis“, „a wilderness“. Seit dem frühen achtzehnten Jahrhundert gibt es in vielen englischen Gärten solche Partien, aber der Begriff bezeichnete im Verlauf der Jahrhunderte sehr unterschiedliche Arten ihrer Gestaltung und Pflege. Trotz des Wandels gemeinsam ist ihnen eines: Die Wilderness unterscheidet sich immer vom Rest des Gartens, in dem sie einen naturnäheren Eindruck hinterlässt als der Rest des Gartens. Was allerdings als naturnah betrachtet wurde, hing immer stark vom Zeitgeschmack ab.

Waldstück und Heckenlabyrinth

Die ersten Belege für eine Wilderness2 finden sich in einem Bild und in einem Manuskript. Ein 1702 gemaltes Bild von Leonard Knyff zeigt kein ungeordnetes Gebüsch, sondern ein aus Buchsbaum, Eibe und Stechpalme geschaffenes Heckenlabyrinth in einem von Wiesen unterpflanzten Obstgarten. Noch heute findet sich so ein Labyrinth im Park von Hampton Court Palace, in dem auch Knyffs Bild hängt. In einem zwischen 1732 und 1735 verfassten, aber erst 1953 erschienenen Manuskript beschreibt Thomas Hamilton, der sechste Earl of Haddington, einen Gartenteil, den er als „a little of a wilderness“ bezeichnet. Das ist allerdings keine Wildnis nach heutigem Verständnis, sondern vermutlich eher ein kleines Waldstück, in das formale Elemente wie beschnittene Hecken eingesetzt sind. Statt gerader Wege winden sich schlangenförmige Pfade durchs Gebüsch und enden in „Aussichten, so fein wie nur irgend möglich“. Betitelt ist der Text mit „Einige Anweisungen über die Anzucht von Waldbäumen“.3 Es handelt sich also nicht um ein Stück verwilderten Garten, sondern um einen waldigen Teil, der ausdrücklich anders angelegt und gepflegt wird als der Rest.

Frühe Reflexionen zum Naturbezug

Es drängt sich die Frage auf, warum diese Gartenteile als „Wildnis“ bezeichnet wurden. Neben den damals modischen, streng geometrisch gestalteten Parterres nach italienischem und französischem Vorbild gab es offenbar waldähnliche Partien mit verwirrenden Wegformen und labyrinthischen Hecken, deren Eindruck vergleichsweise wild erschien, weil er mit den

formalen Partien so stark kontrastierte. Was bis anhin selbstverständlich war, nämlich dass der Mensch sich die Natur unterwirft und dies auch in Form strenger Geometrien ablesbar wird, wird damit erstmals in Frage gestellt. Die „Wildnis“ könnte einfach als Abwechslung von einer zunehmend als langweilig oder altmodisch empfundenen Gestaltungsweise gesehen werden. Aber sie könnte auch eine frühe Form der Reflexion über den Umgang mit Natur sein, ein kritischer Kommentar oder Gegenentwurf zur absoluten Herrschaft des Menschen über die Natur. Möglicherweise deutet sich hier auch bereits der englische Landschaftsgarten an, der geometrische und formale Elemente weitestgehend vermeidet und insgesamt zur Kritik der barocken Geometrie und Kontrolle wird. Die erste bedeutende Anlage dieser Art erscheint allerdings erst 1764 mit Capability Browns Umgestaltung von Blenheim in Oxfordshire.

Natürlicher als natürlich. Auch der englische Landschaftsgarten ist keineswegs Natur. Er sieht zwar naturnäher aus als sein Vorgänger, der barocke Garten französischer Prägung, ist aber auch völlig der menschlichen Kontrolle unterworfen. Er ist sorgfältig komponiert und minuziös gepflegt.

Oft werden ganze Hügel abgetragen oder aufgeschüttet, Flüsse umgeleitet und ganze Waldpartien gepflanzt, um die gewünschten Bilder und Blickbezüge zu schaffen.

Als 1779 der Deutsche Christian Cay Lorenz Hirschfeld sein fünfbändiges Traktat „Theorie der Gartenkunst“ veröffentlichte, widmete er darin einen Abschnitt eigens der „Wildnis“: "Von Gebüschen unterscheiden sich noch Wildnisse, ob diese gleich wie jene aus Sträuchern zusammengesetzt sind. Jene stellen zerstreute Gruppen dar, sind mit einer gewissen Auswahl angelegt und geordnet; diese machen unordentliche Haufen von mancherley Gebüsch und niedrigem Strauchwerk aus, zuweilen mit einigen Bäumen untermischt, alles ohne Cultur, der natürlichen Verwilderung und der freyen Unordnung ganz überlassen."4 Hirschfeld gilt als erster deutschsprachiger Verfechter und damit „Importeur“ des englischen Landschaftsgartens auf dem Kontinent.

Um 1780 ist der Begriff der „Wilderness“ also schon so gewandelt, dass er nicht mehr nur ein naturnah gepflegtes Stück Garten meint, sondern geradezu eines „ohne alle Cultur, der natürlichen Verwilderung ganz überlassenes“. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Um die zwar naturähnliche, aber doch ganz künstliche Unterwerfung der Natur unter den menschlichen Willen durch Kontrast sichtbar zu machen, bleibt nur die völlige Verwilderung, also die Abwesenheit jeglicher Kontrolle. Im Wesentlichen ist es bis heute bei dieser Auffassung geblieben.

Pflanzgefässe

Diese Tradition nimmt Günther Vogt für sein Pflanzgefäss wieder auf, indem er es als „Wilderness“ bezeichnet. Das Umfeld, in dem das Wort verwendet wird, hat sich allerdings stark gewandelt. Es gibt rund um diese Wildnis keinerlei Natur mehr. Die Umwelt ist vollkommen artifiziell, ein Innenraum mit gehobenem Büromobiliar, der Blick fällt durch die Fensterscheiben auf das Geschäftszentrum Londons. Die Pflanzen wirken hier extrem exotisch, und es scheint wenig bedeutend zu sein, um welche Pflanzen es sich handelt. Es sind die bekannten „Zimmerpflanzen“, die sich aus botanischen Gründen für die gleichmässig warmen Innenräume eignen. Charakteristisch ist ihr Ursprung aus Urwäldern, deren Bild oft als Paradiesmetapher dient. So verweisen ihre Strukturen und Blattformen nicht nur auf eine Wildnis, sondern sogar auf das Paradies selbst, auf den Ort, wo der Mensch mit der Natur verschmolzen und eins war, wo er selbst noch Teil des Paradieses war.

Paradeiza

Das Wort „Paradies“ ist persischer Herkunft und bedeutet dort „ummauert“. Das Paradies ist also ein ummauerter Teil Land, ein Garten; das Paradies ist der Garten Eden. Es gibt ein bedeutendes Detail an diesen Pflanzschalen: Ihren Rand umläuft ein von Stahlstäben getragener Handlauf. Das Ganze erinnert an eine Einfriedung. Es gibt keinen wirklich funktionalen Grund für diesen Gartenzaun. Seine semiotische Funktion dagegen ist klar: Er macht aus der Pflanzschale einen Garten. Was aber wird eingezäunt und was ausgegrenzt? Es ist nicht mehr die wilde Natur, gegen die der kultivierte Garten geschützt wird, und es ist keine Abgrenzung gegen wilde Tiere. Das Verhältnis hat sich umgekehrt: Eingezäunt ist jetzt die Natur, wie wild auch immer. Und ausgegrenzt aus diesen Relikten von Natur ist der Mensch, endgültig aus dem Paradies vertrieben. Er ist nicht mehr arkadischer Bewohner der Natur, sondern ausgeschlossener Betrachter und Pfleger. Die Wildnis ist nur noch als Anschauungsobjekt präsent, eingehegt wie ein vom Aussterben bedrohtes Tier im Zoo. Diese Restnatur ist völlig von der Pflege durch die Menschen abhängig und dadurch auch gefährdet.5

Diffiziles Gleichgewicht

Es ist eine im Wortsinn labile Natur. Die Pflanzschalen stehen nicht fest. Statt eines ebenen Bodens weisen die Gefässe die Form einer Kugelkalotte auf. Sie stehen also einzig auf einem Punkt und können leicht ins Kippen gebracht werden. Dieses Kippen wird zum starken Symbol für ihr Ausgeliefertsein und die Empfindlichkeit der Natur gegenüber menschlicher Manipulation. Man kann das als zutiefst pessimistisch lesen und sich von Trauer überwältigen lassen. Aber die Gefässe richten sich dank dem tiefen Schwerpunkt immer wieder selbst auf. Und das lässt sich als Metapher für etwas anderes lesen, nämlich für die Regenerationsfähigkeit der Natur. So wird ein einfaches Pflanzgefäss nicht nur zur Reverenz an die grosse Gartenkultur eines Landes, sondern auch zum Symbol und Kommentar für das Naturverständnis einer Zeit.

Anmerkungen:

[1] Siehe unter Swiss-Re Headquarters, London, auf: www.vogt-la.ch

[2] Zum Begriff der Wilderness siehe: Patrick Tylor (Hrsg.): The Oxford Companion to the Garden. Oxford 2006. S. 511 ff.

[3] Patrick Taylor (Hrsg.): The Oxford Companion to the Garden. Oxford 2006. S. 511.

[4] Christian Cay Lorenz Hirschfeld: Theorie der Gartenkunst. Union Verlag, Berlin, o.J. S.133 (in anderen Ausgaben findet sich die zitierte Stelle unter: Theorie der Gartenkunst, Zweyter Teil, Zweyter Abschnitt, Vom Baumwerk, II. Anordnung des Baumwerks, Nr.7 Wildniss).

[5] In diesem Zusammenhang lässt sich auch die Masoala- Halle im Zürcher Zoo sehen, ein Projekt von Kienast Vogt, wo ein ganzer Ausschnitt madagassischen Regenwaldes im Zoo nachgebaut und ausgestellt wurde. Hier allerdings wird die Paradies-Sehnsucht der Besucher nicht enttäuscht. Sie können in dieses Surrogat eintauchen und sich der Illusion paradiesischen Aufgehobenseins ergeben.

verknüpfte Zeitschriften

tec21 2006|27-28 Kleinode