Als ich ein kleiner Junge war, standen zwei Gerichte ganz oben auf meinem Wunschspeisezettel. Riz Casimir bei Mövenpick und Backhendl bei Wienerwald waren...

Als ich ein kleiner Junge war, standen zwei Gerichte ganz oben auf meinem Wunschspeisezettel. Riz Casimir bei Mövenpick und Backhendl bei Wienerwald waren...

Als ich ein kleiner Junge war, standen zwei Gerichte ganz oben auf meinem Wunschspeisezettel. Riz Casimir bei Mövenpick und Backhendl bei Wienerwald waren Frühformen einer Küche, die sich erstens nicht mehr an die einheimischen Speisen und Ressourcen hielt und zweitens Essen auftischte, das jedes Mal genau gleich gut schmeckte wie beim vorigen Mal. Und mindestens ebenso faszinierend wie das Essen waren die täuschend echt aussehenden lebensgrossen Möwen, die im Mövenpick am Paradeplatz vor einem Panoramafoto der Zürcher Quaianlagen schwebten. Alles passte perfekt ins Bild einer weltoffenen City der 1960er Jahre mit ihren aufblühenden Banken, Versicherungen und noblen Geschäften. Die rote Weichselkirsche zuoberst auf dem mit exotischen Früchten vermischten Hühnergeschnetzelten im Reisring war ein Wink aus fernen Welten, in die wir am liebsten sofort geflogen wären.

Was damals sozusagen unbedarft begann, entpuppte sich schon bald als weitreichende Verwandlung der gastronomischen Topografie. Mit der Öffnung zu Küchen anderer Länder hielten auch andere Interieurs Einzug, und zwar im schönen Gleichschritt mit den Urlaubsreisen, die wir zunächst an die Riviera, dann an die Costa Brava und in die Ägäis unternahmen. Beim »Italiener« oder beim »Griechen« (gemäss dem Sprachgebrauch in Deutschland) zu essen, brachte so etwas wie ein Stück Fröhlichkeit in den Alltag des sozialen Wohlfahrtsstaats, mit Fischernetzen und Muscheln an den Wänden, Freskos der Rialtobrücke oder der Akropolis. Frascati und Chianti, Retsina und Rioja benetzten Pizza und Mussaka, Cozze und Paella. All das war unsere Welt und wurde keinesfalls als etwas vordergründig Konstruiertes, als Vorgespieltes wahrgenommen.

Während wir uns in den Trattorias und Tavernen bei allem aufgefahrenen Kitsch also sehr wohl zu Hause fühlten, verschwand allmählich Stück für Stück und leise der althergebrachte Typus der meist hölzern ausgekleideten Gaststube und mit ihm auch seine Speisekarte, auf der wir neben Rahmschnitzel mit Nudeln, Kalbszunge an Kapernsauce mit Bohnen oder zweierlei Braten an dreierlei Saucen auch Schleie, Hecht und Brachsmen aus unseren Gewässern fanden. Die Erosion der Speisekarte fand ihre Entsprechung in der Erosion der Interieurs. Ich wage zu behaupten, dass in unseren Landen die historisch letzten authentischen Modernisierungen traditioneller Gaststuben so um 1970 herum stattgefunden haben, etwa gleichzeitig mit der Verdrängung der Bachforelle durch die Regenbogenforelle und der massenhaften Einführung von Papierservietten. Was nachher folgte, waren hilflose Versuche, den Kunden medial zu übertölpeln mit allerlei Szenerien, die zunächst und am umfassendsten in »Sechuans« oder »Wong Tongs« als undurchsichtige Höhlen daherkamen und in »Asian Dreams« als Thaigärten inklusive Felsenquellen, künstlichem See und Brücke darüber auf die Spitze getrieben wurden, übertroffen nur noch von den Lokalen, die hinter einem kümmerlichen Rest von Gaststube noch einen kleinen Saal mit beispielsweise karibischem Outfit eingerichtet hatten, wo dann ausgerechnet Bami oder Nasi Goreng serviert wurde.

Natürlich gab es einige Renitente, die den Wandel nicht mitzumachen gedachten und in ihren alten Gewändern ausharrten. Sie sind heute heroische Exoten in einem Meer von kopierten Gegenwelten, die da völlig ortlos, beliebig im Kontext verteilt und jederzeit austauschbar die gastroarchitektonische Landkarte ausmachen. Ob Restaurant, Beiz, Gasthof, Pizzeria, Gasthaus, Gaststube, Taverne, Trattoria, Bistro, Brasserie, Lokal, Inn, Pub, Foodstation, Wirtshaus oder was auch immer – die überwiegende Mehrzahl unserer Verpflegungsstätten hat ihr Gesicht verloren und damit ihren Charakter, ihre Persönlichkeit, ihre Echtheit. Und was einmal verloren ging, lässt sich nicht mehr wiederherstellen, nur heraufbeschwören, im besten Fall zu einem neuen echten Mythos. Das heisst konkret, dass die kopierten Gegenwelten durch echte Welten nicht mehr zu ersetzen sind. Was bleibt, sind Endlossimulationen, die sich so lange selbst übersetzen, bis die letzte Transkription den Originaltext ersetzt.

Das »Sensei« in Innsbruck ist auf diesem Weg schon ganz schön weit gelangt. Wie schreibt man Sushi und Sashimi einer bürgerlichen Innenstadtumgebung im Tirol, gegenüber von Barock und Kopfsteinpflaster, ein? Indem man beispielsweise – so wie das Rainer Köberl tat – ein Zimmer zur Schatulle macht. Köberls Kunstgriff besteht darin, das »Sensei« wie ein Kleinod auszubilden, das den ganzen Raum ausfüllt, ein Massstabssprung, der sozusagen automatisch und ganz selbstverständlich die Simulation in Gang setzt. Es braucht dann keinerlei Rechtfertigung, warum das Innere aus Holz gefertigt ist, warum das Holz mit allerlei Methoden veredelt und verfremdet wurde, warum zur Strasse hin das Ganze wie ein Schrein sich öffnet. Die Lage des »Sensei« im ersten Obergeschoss unterstreicht die Exklusivität des Raums zusätzlich und erinnert etwa an die alten Ritterstuben, in denen die Trophäen aus fremden Ländern prangten. Einmal eingetreten in den Mikrokosmos, geniesst man die Raffinesse der Details, der Oberflächen und der Lichtreflexe in der Dunkelheit, streichelt die Furniere mit dem Tigermuster auf den Tischen und fragt sich, wie es möglich war, aus Lärche ein goldbesticktes Ebenholzparkett hervorzuzaubern. »Sensei« belegt eindrücklich, dass künstlich nicht ein Widerspruch zu echt darstellen muss, was unter anderem deshalb gelingt, weil die Übersetzung mit dem Original vollkommen frei umgeht.

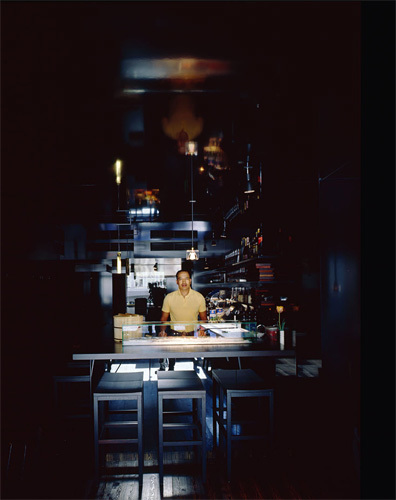

Was hingegen daraus resultieren mag, wenn ein Text Wort für Wort von einer Sprache in die andere und dann in die nächste und so weiter und zum Schluss zurück in die Ausgangssprache übertragen wird, lässt sich auf kleinstem Raum bei »Kim kocht« in Wien anschauen. Es sind zwar noch Worte da – zum Beispiel poliertes Brett, Glas, furniert, rohe Schwarte, Birke, Kupfer, Kirschholz, weisses Tischtuch, Hütte –, aber keine Sätze, geschweige denn ein Text. Hier hat sich die Erosion des Gastrointerieurs selbst thematisiert, was schon beinahe wieder originale Qualität hätte, wenn das Ganze nicht so humorlos aufgetragen würde. Und all dem steht entgegen, dass das eigentliche Essen – das von Kim gekocht wird – einmalig präzise und authentisch schmeckt. Wie um Himmels willen ist es möglich, dass die Kochkunst mittlerweile die Architektur formal überholt? Vielleicht weil Form fatalerweise als etwas fertig Zubereitetes verstanden wurde und nicht als das Ergebnis einer Zubereitung?

Kaum einer hat die Metamorphose des gastroarchitektonischen Ambientes und die damit verbundene Entfremdung von Geschichte so früh und so genau begriffen wie Hermann Czech. Sein »Kleines Café« verschliff derart hemmungslos Bestand und Eingriff, dass seitdem alle Debatten über Alt und Neu, künstlich und »natürlich« eigentlich vom Tisch sind. Das Gasthaus »Immervoll« dupliziert die Untergrabung dieser Kluft genussvoll und gelassen, ohne aufgesetzte Rhetorik, also selbstverständlich. Czech hält die Zeit an, indem er sie von hinten unmerklich einholt. Niemand weiss, ob allenfalls der Besitzer die alte Täfelung eigenhändig weiss gestrichen hat, die schräg oberhalb der Tische aufgehängten Spiegel mit allen ihren Sichtbezügen aus der Kammer seiner Grossmutter oder aus der Filiale von Ikea besorgte, die Sitzbänke eigenhändig renovierte oder ob da ein Architekt mitmischte. Nichts scheint kalkuliert, aber alles funktioniert. Es würde auch funktionieren, wenn im »Immervoll« etwas ganz Exotisches zu Tische käme anstelle knusprig frischer Wiener Schnitzel. »Immervoll« entkoppelt Ambiente von Produkt, Design von Inhalt, Gaststube von Heimat und lässt den Gast trotzdem nicht allein, wenn er nach vertrauter Umgebung sucht. Ganz im Gegenteil wird der Gast gewahr, dass die fernen Welten im Inneren zu finden sind, ganz zu Hause. Und da ist immer noch das Holz als Stoff, an das wir uns erinnern, ob Täfelung, Boden, Decke oder Tisch ...