Nach postmodernen Erkern und Balkönchen sind wieder Klarheit und Rationalität in den Wohnbau zurückgekehrt. Patricia Zaceks Wohnhaus in Wien-Favoriten: ein Bauwerk der aufgeklärten Planung.

Nach postmodernen Erkern und Balkönchen sind wieder Klarheit und Rationalität in den Wohnbau zurückgekehrt. Patricia Zaceks Wohnhaus in Wien-Favoriten: ein Bauwerk der aufgeklärten Planung.

Der Wohnbau in Wien ist eine Bau aufgabe, der sich Architekten und Architektinnen regelmäßig stellen können, denn nach wie vor werden kontinuierlich neue Wohnbauten errichtet, sei es in Stadterneuerungsgebieten oder in Baulücken. Man verdient hierbei zwar keine Häuser, aber man baut Häuser, und das ist immerhin schon etwas. Gleichzeitig wurde durch die rege Wohnbautätigkeit die Dichte an ansprechender Architektur stetig erhöht, zum Wohle der Betrachter und vor allem der Bewohner und Bewohnerinnen. Die Wiener Architektin Patricia Zacek hatte nach einer im Jahre 2003 erfolgreich abgewickelten Planung und Errichtung eines Wohnhauses in Favoriten von der Wohnbaugenossenschaft „Neues Leben“ einen Folgeauftrag erhalten, der, diesen Sommer fertig gestellt, eine weitere Bereicherung des Wiener Baugeschehens darstellt.

Wie schon der Bau in der Siccardsburggasse zeichnet sich auch der neue in der Schenkendorfgasse in Floridsdorf durch eine Präzision in der Planung aus, die gerade im Wohnbau nur selten zu finden ist. Wo reduzieren gerade im sozialen Wohnbau oft genug „kaputt sparen“ bedeutet und sich - im doppelten Sinne - in billigen Lösungen äußert, zeigt sich die Reduktion bei dieser Art von Architektur in der Fokussierung auf deren strukturelle Qualität und Detailgenauigkeit bei Materialwahl und -ausführung.

Patricia Zacek schließt mit ihren Wohnbauten an eine Entwicklung an, die in Wien seit den frühen Neunzigerjahren zu beobachten war, und zwar die Wiederentdeckung der Moderne in der Architektur. Nach den gesichtslosen Plattenbauten der Sechziger- und Siebzigerjahre sollte der freundliche Zierrat der Achtzigerjahre, mit seinen Giebelchen, Erkern und gerundeten Balkönchen die Rückbesinnung auf einen menschlicheren Maßstab in der Architektur signalisieren, was in der Apotheose des postmodernen Manierismus, im sogenannten Hundertwasserhaus, gipfelte.

Nach einigen wenigen innovativen Projekten aus dieser Zeit wie Helmut Richters Bau in der Brunner Straße, wo die Fassaden bereits wieder in großflächige Verglasungen und Paneelplatten „zerlegt“ wurden, fand die Architektursprache mancher Planer zurück zu einem Rationalismus mediterraner Ausprägung. Kubische Baukörper mit vorgelagerten Loggien und Schiebeelementen aus Lamellen zur Beschattung sollten für die Bewohner wieder mehr Bezug zwischen Innen- und Außenraum schaffen und somit im Geschoßwohnbau strukturell eine höhere Wohnqualität bringen.

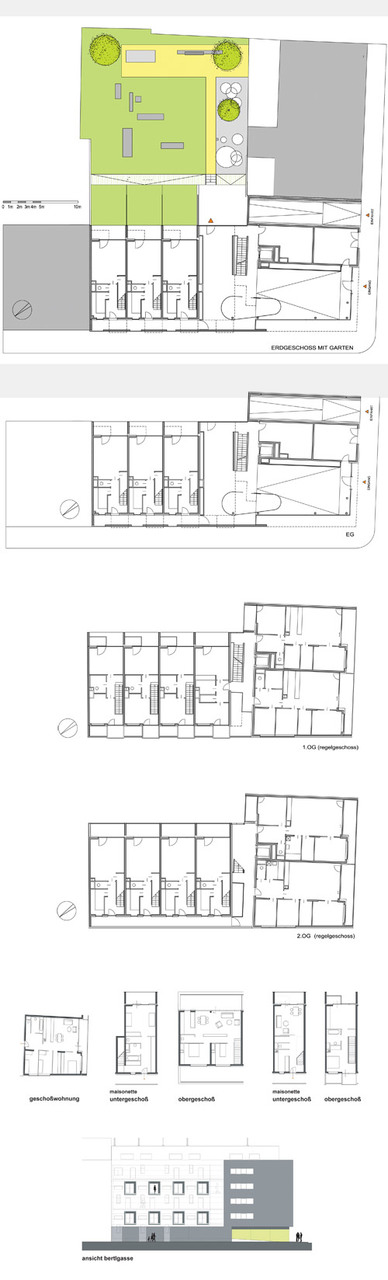

Das Eckgrundstück im Raster zwischen Leopoldauer- und Donaufelderstraße, einer reinen Wohngegend, wurde mit einem rationalistischen Quader bebaut, der jedoch räumlich (durch)lässig Aus- und Einblicke gewährt. Die mit grauem Blech verkleidete Südostfassade weist durchgängige Loggien auf. Durch Glasfelder in den Brüstungen werden für die dahinterliegenden Wohnräume Sichtfelder ausgeschnitten, gleichzeitig lockern die unregelmäßige Anordnung dieser Ausschnitte und das Orange der Rückwände der Loggien die „Schale“ des Hauses zur Schenkendorfgasse hin auf. Die Südwestseite hingegen ist verputzt, wird jedoch formal von einer großen gläsernen Haut bestimmt, die vor die Laubengänge mit den Wohnungstüren und Küchenfenstern gespannt ist. In jedem zweiten Geschoß steckt eine außen schwarze und innen orange Box in der Glasfassade, die als Veranda für je ein dahinterliegendes Zimmer dient. Hofseitig sind die Maisonette-Wohnungen in den großen grünen Innenbereich des ganzen Häuserblocks orientiert, und von der vorgelagerten Loggia oder den Mietergärten kann die Gartenatmosphäre genossen werden. Es war der Architektin programmatisch wichtig, dass sich durch das „Durchstecken“ der Wohnungen über die ganze Tiefe des Gebäudes für die Bewohner unterschiedliche Raumbezüge zwischen drinnen und draußen, zur Straße und zum Hof hin ergeben.

Wichtig ist ihr aber auch, dass auf die Schwellenbereiche zwischen öffentlichem und privatem Raum besonderes Augenmerk gelegt wird, da Patricia Zacek die Aneignung des vorhandenen Stadtraums durch einen Neubau immer auch als Verpflichtung ansieht, der Allgemeinheit architektonisch etwas zurückzugeben. Bei diesem Gebäude ist es der Eingangsbereich, der als offene Ecke im geschlossenen Straßenraum einen fließenden Übergang von der Gasse ins Haus hinein gewährleistet: Einen Meter hinter die Gebäudekante zurückspringend, ist das hellgelb gestrichene - ob seiner Eleganz als solches zu bezeichnende - Foyer nur durch eine Glaswand, drei orange Säulen und durch einen Niveauanstieg vom Gehsteig getrennt.

Die Passantenblicke müssen also nicht „um die Ecke“ Ecke erfolgen, und der Ambiguität des Transparenzbegriffs entsprechend wird auch der Einblick bis ins Innere des Wohnhauses gewährt. Da es in dieser Gegend wenige Geschäftslokale gibt, ist es wichtig, ebenerdig die Häuser zu öffnen, um so, vor Wind und Wetter geschützt, Zonen der Begegnung zu schaffen.

Von diesem zentralen Platz im dörflichen Sinne aus gelangt man über ein offenes Stiegenhaus zu den privaten Bereichen oder direkt in den zum Haus gehörigen, ebenfalls von Patricia Zacek gestalteten Gartenhof. Genauso großzügig wie das Foyer, das bei einer funktionierenden Hausgemeinschaft auch als Hobbyraum vorstellbar wäre, ist das Stiegenhaus dimensioniert und belichtet. Ein Luftraum ermöglicht Kommunikation bis ins oberste Geschoß, durch Verglasung an zwei Seiten wird es hell, und es ist wiederum der Durchblick von der Gasse bis in den Hof gegeben.

Auch in den Gängen herrscht bei Wänden und Brüstungen ein warmer Grauton vor, Boden und Türen sind in Anthrazit gehalten. Das planerische Engagement der Architektin um Nachhaltigkeit erstreckt sich dabei bis in die Laibungen der Wohnungstüren, die mit pulverbeschichtetem Stahlblech belegt und so natürlich um einiges widerstandsfähiger sind als mit einem standardmäßigen Acrylanstrich versehen.

Im Vitruvschen Sinn, dass die Architektur eine vernunftmäßig erfassbare Wissenschaft sei, repräsentiert Patricia Zaceks Wohnbau ein Bauwerk von wohltuender Klarheit beziehungsweise aufgeklärter Planung und formuliert ohne Zierrat die Ziele des Sozialengagements der Moderne: schöner Wohnen für jedermann.