26. August 2006 - aut. architektur und tirol

(SUBTITLE) Stadtteilzentrum Olympisches Dorf

Der Innsbrucker Stadtteil „Olympisches Dorf“ wurde in zwei Etappen zu den Olympiaden 1964 und 1976 errichtet und ist heute eine Großwohnsiedlung für ca. 8.000 Bewohner. Es weist alle Merkmale einer europäischen Stadtrandsiedlung auf und hat auch mit den gleichen Problemen zu kämpfen: fehlende Infrastruktur, mangelndes kulturelles Angebot, Monofunktionalität sowie eine Tendenz zur räumlichen Segregation von ethnischen Minderheiten. Die Flächen zwischen den Blöcken sind zerstückelt und trotz des großen Maßstabs ohne jede Großzügigkeit.Mit der Teilnahme am Europan Wettbewerb hat die Stadt Innsbruck Mitte der 1990er Jahre einen ersten Schritt für die Aufwertung dieses Quartiers gesetzt. Nach mehrjähriger Nachdenkpause wurden die Architekten des damaligen Siegerprojektes beauftragt, das ursprüngliche Konzept für ein Stadtteilzentrum auf der Grundlage von geänderten Rahmenbedingungen zu überarbeiten.

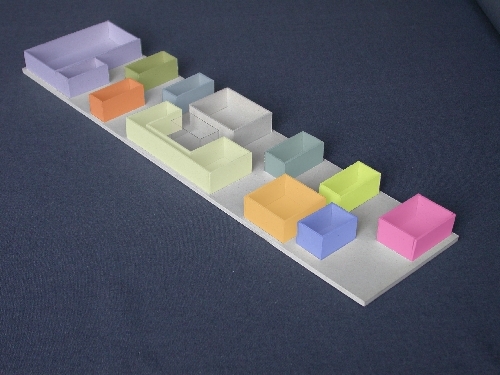

Die Architekten haben die Planung des „centrum.odorf“ von Anfang an als integrale städtebauliche Aufgabe verstanden, wo das Nachdenken nicht an der Grundstücksgrenze aufhört, sondern auf den urbanen Kontext reagiert und mit dem Maßstab des Ortes operiert. Der Baukörper vollführt eine mäanderartige Bewegung: zunächst säumt er horizontal und niedriger als die umgebenden Gebäude den rechteckigen Platz, dann steigt er vertikal zu einem seine Umgebung überragenden Turm an. Im Flachbau sind mit Büro- und Geschäftsflächen, Vereinsräumen, einem Jugendzentrum, einem Kindergarten und einem großzügigen Mehrzwecksaal die öffentliche Einrichtungen untergebracht, im Turm befinden sich rund 100 Wohnungen, darunter spezielle für betreutes Wohnen in den unteren Geschoßen.

In Reaktion auf die Monotonie der Fensterreihen im umgebenden Quartier, ist das Thema der Wandöffnung das prägende und verbindende Gestaltungselement des Stadtteilzentrums. Ein großzügiges Grundmodul von 2,10 x 2,10 m wird horizontal oder vertikal addiert, je nach Nutzung unterschiedlich variiert und nimmt die unterschiedlichsten Positionen ein: Als zweigeschossige Öffnung im Bereich der Wohnungen, als stehende oder liegende, großzügige Öffnung für die öffentlichen Bereiche oder als Oberlicht bzw. als modulares Prinzip für eine spezifische Gestaltung des Flachdachs.

Alle öffentlichen Einrichtungen und alle Wohnungen wie auch die unterirdisch errichtete Quartiersgarage sind vom Platz aus erschlossen, der das neue Zentrum des Quartiers bildet. Licht als bestimmendes Element der Gestaltung strukturiert die große Fläche und schafft in der Nacht durch abgespannte Leuchten Intimität und Maßstäblichkeit. Geometrisch angeordnete Rankgerüste bieten differenzierte räumliche Erlebnisse, reflektierende Bodenstreifen im Asphalt markieren Sichtachsen, ein großes Schattendach und lange, gewellte Sitz-Liege-Elemente schaffen die Voraussetzungen für ein städtisches Alltagsleben auf dem Platz – ein Leben, welches sich bisher in den Zwischenräumen der Wohnblöcke und den amtlich begrünten Restflächen zu verlieren schien.

Es wäre naiv zu glauben mit einem besseren, „schöneren“ Gebäude als die vorhandenen, könne man die sozialen und strukturellen Probleme von Stadtrandsiedlungen lösen. Möglich ist bestenfalls im umfassenden Zusammenwirken von Architekten mit Politik, Stadtplanung und Bauträgern eine Um-Interpretation eines Quartiers vorzunehmen. Dies wurde im Innsbrucker Stadtteil Olympisches Dorf versucht. (Text: nach einem Text der Architekten)