Das Einkaufszentrum Kirchpark befindet sich am Lustenauer Dorfplatz. Der einfache Kubus des Gebäudes, mit Verkaufs- und Gastronomieräumen und einem Parkdeck,...

Das Einkaufszentrum Kirchpark befindet sich am Lustenauer Dorfplatz. Der einfache Kubus des Gebäudes, mit Verkaufs- und Gastronomieräumen und einem Parkdeck,...

Das Einkaufszentrum Kirchpark befindet sich am Lustenauer Dorfplatz. Der einfache Kubus des Gebäudes, mit Verkaufs- und Gastronomieräumen und einem Parkdeck, wird überragt von einem überdimensionierten Dach, das 20 m weit auskragt. Die Hülle des Baus besteht aus Polycarbonat-Platten. Die Materialität und Transluzenz der weißen Stegplatten wirkt im Gegensatz zur rohen Holzkonstruktion leicht. Die Stützen aus Brettschichtholz sind im Raster von 8 x 20 m gesetzt und entsprechen mit dem Maßen 32 mal 40cm (bis zu 32 mal 40cm) Stahlbetonstützen. Bei der horizontalen Tragkonstruktion, mit Stegplatten verkleidet, handelt es sich um Brettschichtholzgurten, die mit beidseitig angebrachten hohen Stegen aus Spanstreifenholzplatten zu Kastenträgern verbunden sind. Nachts wird die helle Außenhaut durch Fluoreszenzlampen zum Leuchten gebracht und lässt die dahinterliegende Konstruktion deutlicher durchscheinen.

Der große Einkaufsmarkt am Lustenauer Dorfplatz wirkt auf den ersten Blick recht massiv in seiner demonstrativen Körperlichkeit, die von der mehrseitigen glatten Verkleidung aus Polycarbonat-Platten herrührt. Über dem lagerhaften Baukörper der Verkaufs- und Gastronomieräume und dem darauf befindlichen Parkdeck ist der voluminöse Dachkörper aufgestelzt, dessen Funktion als Witterungsschirm für die Fahrzeuge mit einer 20 Meter weiten Auskragung über den Platz zeichenhaft überhöht wird.

Selbstverständlich hat dieses Dach vor allem auch städtebauliche Bedeutung, die aber nicht Gegenstand dieser Betrachtungen sein soll. Die klar begrenzten Körper wirken auf Grund ihres primären Zuschnitts. Das heißt, dass sie aus mittlerer Distanz betrachtet, unabhängig vom Material, kraftvoll und somit auch »schwer« erscheinen. Diesem Eindruck widersetzt sich jedoch ihre Tektonik, das Aufgestelzt-Sein des Dachkörpers und dessen ungewöhnliches Auskragen. Indem vermieden wird, explizit zu zeigen, wie das Gebäude konstruiert ist, entsteht eine spezifische Tendenz zur Schwerelosigkeit. Oder anders gesagt: Die Antworten, die das Bauwerk zur Frage des Gewichts liefern könnte, sind gestalterisch weitgehend ausgeblendet. Dies betrifft zwar nur den ersten, allerdings einigermaßen prägenden Eindruck. Die matt-weißen, semitransparenten Stegplatten halten die Wirkung als Körper beim Nähertreten nicht länger aufrecht, sondern erlauben unscharfe Einblicke auf die unmittelbar dahinter liegenden Bohlen der Unterkonstruktion und revidieren den ersten Eindruck des Körperhaften.

Was aus der Distanz betrachtet als Außenfläche eines Volumens erscheint, erweist sich aus der Nähe besehen als Membran, die, über einer Unterkonstruktion montiert, nachts durch zahlreiche Fluoreszenzlampen zum Leuchten gebracht wird. Damit wird die körperhafte Schwere aufgehoben. Die Hülle ist – ganz im Gegenteil – leicht. Unsere Erfahrung lehrt uns allerdings, dass jede Hülle, die nicht selbsttragend oder pneumatisch ist, ein tragendes Gerüst bedingt. Dieses Gerüst, das heißt die primäre und sekundäre Konstruktion, besteht weitgehend aus Holzwerkstoffen. Gezeigt wird uns dies an den Stützen, die zwar gehobelt, aber sonst als kräftige Brettschichtholzpakete, mithin als »Holz«, in Erscheinung treten. Von der horizontalen Tragstruktur sieht man vorerst nichts. Doch bleiben wir bei den Stützen, wie sie im Erdgeschoß zu sehen sind. Ihr Abstand ist recht groß, der Raster beträgt 8 mal 20 Meter. Jede Stütze erhält damit nahezu den Status eines Einzelobjekts. Ihre Dimensionen von 32 mal 40 Zentimeter und sogar 32 mal 90 Zentimeter an der Platzfront, wo die Last des kragenden Daches dazu kommt, entsprechen jenen von Stahlbetonstützen – sind aber aus Holz.

Der gewohnte Maßstab eines Balkenwerks wird verlassen. Die Primärkonstruktion weist ein anderes Schrittmaß auf, als wir es vom Massivholzbau her kennen. Es liegt eher im Bereich des Hallen- und Brückenbaus. Damit werden andere Lasten und Kräfte angesprochen, womit wir wieder beim Eindruck von Schwere wären. Unterstützt wird dies von der Materialwirkung des roh belassenen Holzes. Ein tendenziell dematerialisierender Anstrich hätte diese Wirkung aufgehoben. Das rohe Holz verhält sich jedoch polar zu den Polycarbonat-Platten und stärkt architektonisch deren Wirkung als leichtes Material. Am Weg über die Treppe zum Parkdeck wird uns ein einziges Mal ein Blick auf die horizontale Tragkonstruktion gewährt, die sonst im Ungewissen hinter der mit Stegplatten verkleideten Untersicht verbleibt. Es handelt sich bei den kragenden Primärträgern um kräftige Brettschichtholzgurten, die mit beidseitig angebrachten hohen Stegen aus Spanstreifenholzplatten zu Kastenträgern verbunden sind.

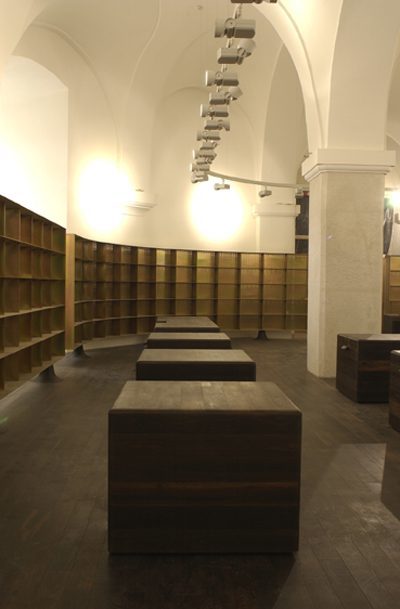

Auch hier überrascht wieder die rohe Oberfläche des Materials, die einen Eindruck jener gewaltigen Kräfte vermittelt, die von der Ingenieurholzkonstruktion verlässlich übernommen werden. Damit wird punktuell das Thema Schwere angesprochen, das sonst von der Oberflächenverkleidung stark gedämpft wird und selbst im Einkaufsmarkt, dessen Wände und Decken aus Mehrschichtplatten bestehen, kaum wahrgenommen wird. Da jedoch die Fakten, wie die Dimensionen der Stützen, das Parkdeck im Obergeschoß und die Spannweiten für große Lasten und somit für Schwere sprechen, genügen von dieser Seite punktuelle Hinweise, um die polare Spannung zu Leichtigkeit und Transluzenz der Verkleidung aus Polycarbonat-Platten aufzubauen. Und das macht die Architektur aus.